Лекция СОЦИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ

ПОНЯТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ГРУППЫ И СОЦИАЛЬНОЙ ОБЩНОСТИ. ВИДЫ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЩНОСТЕЙ

Проблема групп, в которые объединены люди в процессе своей жизнедеятельности, - один из важнейших вопросов социологии, социальной психологии, демографии и ряда других наук.

Реальность общественных отношений всегда дана как реальность отношений между социальными группами, поэтому для социологического анализа крайне важным и принципиальным является вопрос о том, что понимать под термином «социальная группа», какой критерий следует использовать для вычленения групп из многообразия объединений, которые возникают в обществе.

В современной науке нет однозначного понятия «социальная группа». Одни ученые трактуют социальную группу как часть более крупных социальных общностей, по мнению других, социальная группа есть совокупность людей, имеющих общий социальный признак и выполняющих общественно необходимую функцию в общей структуре общественного разделения труда и деятельности. С этой точки зрения понятие «социальная группа» является родовым по отношению к понятиям «класс», «социальный слой», «нация», а также по отношению к понятиям этнической, территориальной, религиозной и других общностей, так как фиксирует социальные различия, возникающие между отдельными совокупностями людей в процессе разделения труда и деятельности на основе отношения к средствам производства, власти, характера труда, профессии, образования, уровня и структуры доходов, пола, возраста, места жительства и др.

Понятие «социальная группа» является общесоциологическим, обобщающим сущностные характеристики коллективных субъектов общественных отношений, образовавшихся в результате исторической дифференциации общества как единого организма на отдельные структурные составляющие.

В истории социологии самостоятельное понятие группы наряду с понятием личности (индивида) и общества встречаются уже у Аристотеля. Т. Гоббс первый определил группу как «известное число людей, объединенных общим интересом или общим делом» и выделил группы упорядоченные и неупорядоченные, политические и частные, законные и противозаконные. Социологи конца XIX - начала XX вв. (Э. Дюркгейм, Г. Тард, Г. Зиммель, Л. Гумплович, Ч. Кули, Ф. Теннис и др.) предпринимали первые попытки создания социологической теории групп в виде двух концепций, в которых проблема группы решалась или путем соотнесения групповых процессов с индивидуальным поведением, или признанием существования некой «мистической групповой связи», имеющей независимую «реальность самому по себе».

Что же представляют собой социальная общность и социальная группа? Чем они отличаются?

Трудности разделения понятий «социальная группа» и «социальная общность» объясняются тем, что, во-первых, возникнув из социальной реальности, они долгое время трактовались по-разному, а во-вторых, в процессе функционирования общества люди представляют собой огромное количество видов сообществ, рассматриваемых по огромному количеству оснований.

Зачастую, приводя в средствах массовой информации некоторые статистические данные (о численности рабочих, студентов вузов и т.д.), говорят о социальной общности, социальной группе. Это не совсем справедливо. Точнее было бы говорить о том, что статистика определяет некоторое, как отмечает Я. Щепаньский, множество, т.е. выделяет людей по такому-то признаку, но не по признаку наличия между людьми социальных связей. Другими словами, когда мы осмысливаем людей в призме множества, мы рассматриваем индивидов как бы изолированно друг от друга. Группы же людей, объединенных социальной связью, называют социальной общностью.

Социальная общность - это реально существующая, эмпирически фиксируемая совокупность индивидов, отличающаяся относительной целостностью и являющаяся самостоятельным субъектом социального действия, поведения.

Социальные общности имеют огромное разнообразие конкретно-исторических и ситуационно-обусловленных видов и форм.

Так, по количественному составу они варьируются от взаимодействия двух людей (диад) до многочисленных международных политических и экономических движений; по времени продолжительности существования - от минут и часов (аудитория кинозала) до живущих столетия и тысячелетия этносов, наций; по плотности связи между индивидами -от тесно сплоченных коллективов и организаций до весьма расплывчатых, аморфных образований (болельщики футбольной команды «Спартак») и т.д.

Однако значительно более существенным в классификации социальных общностей является выделение того или иного базового системообразующего признака. В соответствии с этим различают территориальные, этнические, демографические, культурные и иные общности. В строгом научном смысле такие сообщества нельзя назвать социальными, группами. Они определяются обычно как квазигруппы или агрегации, социальные круги, в которых людьми осуществляются определенные, неглубокие социальные контакты, общение.Отличительными нертами квазигруппы являются: 1) достаточно случайное, непреднамеренное образование; 2) неустойчивость взаимосвязей; 3) кратковременность совместных действий в них.

Общность, основу которой составляют связи типа взаимодействия (как обмен сопряженными, скоординированными системами действий) с целью объединения, солидарности, согласования совместных условий, можно назвать социальной группой.

Р. Мертон определяет социальную группу как совокупность индивидов, определенным образом взаимодействующих друг с другом, осознающих свою принадлежность к данной группе и признающихся членами этой группы с точки зрения других. Можно выделить три существенных условия, необходимых для того, чтобы совокупность считалась группой: 1) наличие взаимодействий между ее членами; 2) взаимные ожидания каждого члена группы относительно других ее членов; 3) достаточно продолжительный срок существования.

В соответствии с этим определением два человека, ожидаюшие автобус на остановке, не будут группой, но могут стать ею, если начнут беседу, драку или другое взаимодействие с взаимными ожиданиями. Может случиться, что и более объемная агрегация может стать группой. В развитии взаимоотношений участников квазигруппы и перерастание этих образований в социальные группы заключается механизм их взаимосвязи, анализ которого позволяет понять процесс группообразования и формирования социальных структур.

Основные виды квазигрупп - аудитория, толпа, социальные круги.

Аудитория - это социальная общность людей, объединенная взаимодействием с каким-то коммуникатором (индивидом или группой, владеющей определенной информацией и объединяющей на этой основе общность). Это сложное и неоднородное социальное образование, различающееся прежде всего тем, что люди по-разному воспринимают и усваивают информацию в силу различных личностных качеств, культурных норм и ценностей. Следовательно, аудитория имеет тенденцию к разделению на отдельные группы в зависимости от отношения к той или иной информации.

Толпа - это собрание людей, объединенных в замкнутом физическом пространстве общностью интересов. Социальная структура толпы очень проста и редко бывает сложнее, чем разделение на лидеров и всех остальных. Но толпа - это нечто большее, чем простая агрегация индивидов. Общими чертами толпы обычно являются внушаемость, анонимность, спонтанность, неуязвимость.

В зависимости от способа формирования и поведения толпу можно разделить на следующие виды: случайная толпа - наиболее неопределенная совокупность индивидов; обусловленная толпа - заранее планирующееся и относительно структурированное собрание людей; экспрессивная толпа - социальная квазигруппа, которая обычно организуется в целях личностного удовольствия ее членов и активность людей в которой сама по себе уже является целью и результатом; действующая толпа - форма общностей с активными, обычно эмоциональными типами поведения, в связи с чем сами ее действия носят непредсказуемый, кратковременный характер.

Некоторые теоретики определяют поведение толпы как продукт групповой «инфекции», вызывающей «коллективное устремление». По мнению французского ученого Г. Лебона коллективное устремление» приводит к тому, что сознание у отдельных личностей подавляется и почти полностью исчезает. Современные исследователи считают идею «коллективного устремления» ошибочной. По их мнению, поведение толпы - это в первую очередь поведение отдельных индивидов, в то же время зависящее от «общественного устремления». Американский социолог Ральф Тернер, автор теории «возникающих норм», объясняет уникальность феномена толпы возникающим и быстро развивающимся в ней комплексом специфических норм.

Наиболее близкими к социальным группам являются квазигруппы, называемыесоциальными кругами. По определению Я. Щепаньского, таковыми следует называть «свободные союзы, основанные на контактах с очень слабо установленной связью, лишенных устойчивых отношений между членами». Это социальные общности, созданные с целью обмена информации между их участниками.

В соответствии с классификацией Я. Щепаньского существуют следующие разновидности социальных кругов: контактные - постоянно встречающиеся на основе тех или иных условий, оснований (болельщики, люди стоящие в очереди, и т.д.); профессиональные - объединяющиеся для обмена информацией исключительно по профессиональному признаку; дружеские - основанные на совместном проведении отдельных мероприятий (нечто среднее между общей компанией и группой друзей); статусные - образующиеся по поводу обмена информации среди индивидов, имеющих одинаковые или близкие статусы.

Таким образом, квазигруппы рассматриваются обычно как некоторые переходные образования на пути от хаотичных к устойчивым социальным группам. Квазигруппы отличаются от социальных групп слабой организованностью, неустойчивостью, нечеткой внутренней структурой.

КЛАССИФИКАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП

Классификация социальных групп, как правило, базируется на предметной области анализа, в которой выделяется основной признак, определяющий устойчивость данного группового образования. В социологической литературе существует множество классификаций. Так, американский социолог Е. Юбэнк разработал семь основных признаков, которые могут быть использованы для проведения классификации социальных групп:

этническая или расовая принадлежность;

уровень культурного развития;

типы структуры, существующей в группе;

задачи и функции, выполняемые группой в более широких общностях;

преобладающие типы контактов между членами группы;

различные виды связей, существующих в группах;

другие принципы.

К другим методам классификации относится, например, разделение групп на основе принадлежности к ним индивидов. Каждый индивид выделяет некоторое множество людей, к которым он принадлежит, и определяет эти группы как свои («моя семья», «мой класс» и т.д.). Такие группы называются имгруппами - человек чувствует свою принадлежность к ней и идентифицирует себя с ее членами («мы»). Другие группы, к которым не принадлежит индивид, будут для него аутгруппамл («не мы», «другие»).

В большинстве случаев, особенно в неразвитых, традиционных обществах, природу ингрупп и аутгрупп определяют родственные отношения. В современных обществах признаками людей, принадлежащих к одной ингруппе, могут быть социальный статус, политические или иные сходные взгляды и интересы, достаточно значимые для этих людей. Члены аутгруппы могут иметь многие черты и признаки, общие для всех групп данного общества, могут разделять многие общие для всех чувства и стремления, но у них всегда есть определенные частные черты и признаки. В то же время у них есть чувства, отличные от чувств членов ингрупп, и люди непроизвольно отмечают эти черты, разделяя ранее незнакомых людей на «мы» и «другие».

Р. Парком, Э. Берджесом, а также Э. Богартусом была разработана концепция социальной дистанции, обосновывающая и позволяющая (с помощью шкалы Богартуса) измерить чувства и отношения, проявляемые индивидом или социальной группой к различным аут-группам. Этот инструмент еще далеко не совершенен, но он помогает прогнозировать действия людей в той или иной группе, условиях.

Близкой к ингруппе являетсяреферентная группа (термин, впервые предложенный социальным психологом Г. Хайменом), т.е. реальная или условная (воображаемая) социальная группа, система ценностей и норм которой является для индивида эталоном.

Это может быть группа, к которой принадлежит данный индивид, или группа, членом которой он хотел бы стать. В системе отношений, «личность - общество» референтная группа выполняет три важные функции: статусную (информативную), способствующую формированию у индивида представления о его месте в социальной структуре общества; регулятивную (нормативную), устанавливающую для личности социальные нормы общества, других социальных групп; мировоззренческую (ценностно-оценочную), определяющую установки, ценности, идеалы и цели человека.

Важность понятий ингрупп и аутгрупп значимы потому, что феномен осознания принадлежности индивида к той или иной группе помогает понять поведение индивида.

В процессе взаимодействия с другими группами, людьми мы, чаще всего помимо нашего желания, приписываем каждому из них некоторые черты, которые, по нашему мнению, характеризуют группу в целом. Такой стандартизованный, устойчивый, эмоционально насыщенный образ о социальном объекте называется социальным стереотипом.

Например, бытует мнение, что французы более страстны и темпераментны, чем представители других европейских наций (хотя на самом деле это не так), англичане - замкнуты и молчаливы и т.д. Возникнув однажды, стереотип распространяется на всех членов соответствующей группы без учета каких-либо индивидуальных различий. Поэтому он никогда не бывает полностью истинным. Хотя не бывает и полностью ложным.

Стереотипы постоянно рождаются, изменяются и исчезают, потому что они необходимы для членов социальной группы. С их помощью мы получаем сжатую и лаконичную информацию об окружающих нас ауттруппах. Такая информация определяет наше отношение к другим группам, позволяет ориентироваться среди множества окружающих групп и, в конечном счете, определять линию своего поведения.

Социальные группы различаются и по другим признакам, например по характеру взаимоотношений между ее членами социальные группы делятся на малые и большие, первичные и вторичные.

Социальные группы, для которых характерно наличие непосредственно личных взаимодействий, контактов, естественно, могут включать в себя небольшое число партнеров (от 2 до 15 - 20 человек). Поэтому они называются малыми группами (термин, предложенный Ч. Кули). Наличие прямого контакта сказывается на внутри групповых взаимодействиях, делает их более персонифицированными и облегчает идентификацию «Я» индивида с общегрупповым «Мы». Это основной объект социологических исследований.

Разновидностью малых социальных групп являются первичные группы. Отличительными признаками этих групп, по Кули, являются непосредственный, межличностный контакт ее членов, который характеризуется высоким уровнем эмоциональности. "Эти группы «первичны» в том смысле, что именно в них индивиды получают первичный опыт социального единства.

Американский социолог Э. Шилз выделяет три типа таких групп: «первоначальные группы», имеющие прочные, долголетние связи и традиции; к этим группам индивид принадлежит обычно независимо от его желания (пример такой группы - семья); «личные группы», т.е. группы друзей, основывающиеся на взаимной симпатии, личных потребностях в объединении; «идеологические группы», объединяющие людей, имеющих одинаковое представление о ценностях.

Вторичные группы образуются из людей, эмоциональные отношения между которыми имеют невысокий уровень. Их взаимодействие подчинено лишь достижению определенных целей и социальных контактов. Сами социальные контакты в этих группах носят безличный, односторонний и утилитарный характер, индивидуальность личности не имеет значения - больше ценится умение выполнять определенные функции. Основным типом вторичной социальной группы является большая социальная группа, сформированная для достижения определенных целей, т.е. организация (политическая, производственная, религиозная и т.д.). Обычно это многотысячные группы людей, разбросанные на обширных пространствах, связи между которыми не могут носить характер непосредственных контактов, поэтому особое значение приобретает опосредованное солидарное взаимодействие.

Следует иметь в виду, что малая группа может быть как первичной, так и вторичной - в зависимости от того, какой тип взаимоотношений существует между ее участниками. Что касается большой группы, то она может быть только вторичной.

В настоящее время большое внимание уделяется изучению в первую очередь малых групп, так как помимо удобства работы с ними по причине их небольшого размера такие группы представляют огромный интерес как элементарные частицы социальной структуры, в которых зарождаются социальные процессы, прослеживаются механизмы сплоченности, возникновения лидерства, ролевых взаимоотношений.

ГРУППОВАЯ ДИНАМИКА И ЛИДЕРСТВО

В любых группах имеют место динамические процессы, называемые групповой динамикой, - это различного вида взаимодействия членов социальных групп между собой.

Существует множество видов взаимоотношений и взаимодействий: руководство и лидерство, формирование группового мнения, исключение из группы, конфликты, групповое давление и другие способы регуляции поведения членов группы. Группа может подчиняться одному своему члену или двум, но в процесс управления могут включаться все ее участники. На уровне возникновения и функционирования группы определяющими являются индивидуальные интересы и потребности, удовлетворение которых требует коллективных усилий, а значит, межличностных взаимодействий, - так называемых коммуникаций.

Пожалуй, впервые достаточно серьезно влияние различных способов коммуникаций на деятельность групп было изучено А. Бавеласом и Л. Лйвиттом. В ходе практических экспериментов, воспроизводящих различные способы коммуникаций (взаимосвязи) между членами небольших групп (4-5 человек), было установлено, что при выполнении групповых заданий результативность действий в большой степени зависит от самой схемы коммуникации. Различные способы взаимосвязи между членами групп по аналогии с геометрическими фигурами ученые назвали «круг», «змея - цепочка», «игрек», «колесо - штурвал», «паутина». Возможны и другие варианты коммуникации.

Важным является то, что эффективная коммуникация быстрее приводит к индивидуальной удовлетворенности деятельностью групп, позволяет ее членам наиболее полно выразить себя. Причем уровень удовлетворенности групповыми отношениями наиболее высок в многоканальной модели, наиболее низок в круговой схеме и является средним в центрированной схеме, в которой центральная фигура может испытывать большее удовлетворение, а люди, окружающие ее, могут чувствовать себя изолированными. Необходимо также иметь в виду, что групповое взаимодействие во многом опосредуется нормативным поведением ее членов.

При анализе групповой сплоченности можно выделить переменные, соответствующие, по мнению современных американских ученых А. и Б. Лоттов, совокупности причин и следствий симпатии членов малой группы.

К причинам относятся частота взаимодействия индивидов, групповой характер их взаимодействия, стиль руководства группой, фрустрация (гнетущее напряжение), статусные и поведенческие (межличностные) характеристики членов группы (по установкам, возрасту, этическим нормам поведения и др.).

Последствиями симпатий, а значит, и сплоченности являются агрессивное поведение по отношению к лицу, несимпатичному группе, благоприятная оценка членами группы межличностного взаимодействия, изменения оценки других лиц и внутригрупповой коммуникации, рост комфортного поведения, возможное возрастание продуктивности группы и т.д.

Для социологии эти переменные играют особое значение, так как ярко выраженный эмпирический характер переменных позволяет фиксировать их уже на уровне программы при проведении конкретных социологических исследований групповой сплоченности.

Одной из динамичных характеристик группы является система социальных ролей. Причем в группах существуют роли, наиболее значимые по отношению к остальным, - это роли лидеров. Что же такое лидер, лидерство?

В Философском энциклопедическом словаре лидерство определяется как один из механизмов интеграции групповой деятельности, когда индивид или часть социальной группы берет на себя функции осуществления координации и направления действий всей группы, которая, в свою очередь, принимает на себя обязанность подчиняться указаниям и требованиям данного индивида или части членов группы. Таким образом, лидер - это член группы, принимающий на себя значительно большую меру ответственности в достижении групповых целей, чем остальная часть группы. В системе совместной деятельности лидерство возникает как объективная потребность определенной группы, преломившаяся в сознании участников и принявшая форму ожиданий и требований, обращенных к лидеру.

Лидерство как социальное явление носит всеобщий характер. Можно смело утверждать: там, где возникает то или иное человеческое сообщество, там появляются и лидеры. С этим явлением каждый человек сталкивается уже с детства. Стихийные детские группы всегда возглавляются лидерами, это же присуще школьным и студенческим группам.

По мере развития социальной жизни эволюционировал и феномен лидерства, усложнялись его формы и иерархия. На ранних этапах общественного развития преобладала личностная форма лидерства, т.е. функции руководителя группы выполняло одно лицо. В дальнейшем стали возникать различные формы коллективного лидерства, при котором руководящую функцию в группе выполняет какой-либо коллективный орган или ведущее положение в системе общественных отношений занимает социальная группа, класс, партия, государство.

В системе институциональных форм общественной жизни стали различать лидерство формальное и неформальное. Формальный лидер назначается или избирается в соответствии с установленной процедурой, приобретая таким путем официальный статус руководителя. Неформальный лидер - это член группы, наиболее полно в своем поведении отвечающий групповым ценностям и нормам и потому пользующийся наибольшим авторитетом среди своего окружения.

Понятие «лидер» стало широко применяться в социологии после известных экспериментов К. Леви (США, 30-е гг.), изучающего «стиль лидерства» - систему приемов воздействия лидера на группу. Эти эксперименты выявили три типа лидерства, по-разному влияющих на эффективность групповой деятельности и соответствующих следующим стилям руководства: авторитарный (все действия членов группы определяются ее лидером), демократический (все действия определяются самой группой) и анархический, когда группа представлена сама себе.

Разнообразие научных парадигм, используемых при анализе социальных групп, создает большие возможности для дальнейших теоретических изысканий в этой сложной сфере человеческих отношений.

Представляет собой не просто совокупность людей, но прежде всего систему взаимодействий между ними, то и само становление человека как личности, овладение языком и через него — включение в культуру данного общества протекают в ходе такого взаимодействия и благодаря ему. Только таким путем человек обретает свою социальную природу, воспринимает всю сложную совокупность социальных ценностей, идей, представлений, верований, убеждений. Вся жизнь, деятельность человека от появления на свет и до ухода из жизни — это история его взаимоотношений с людьми, возникающими как в ходе непосредственных контактов, так и в виде опосредованных взаимодействий, связывающих людей в сложной социальной структуре общества. В ходе взаимодействий между людьми возникают и формируются многочисленные и разнообразные конкретные социальные общности и группы.

Под понимаются структуры, объединяющие ее членов по признаку их соответствия конкретному критерию. Таким критерием может выступать род занятий (производственный коллектив, воинское подразделение), профессия, религия, политические взгляды, совместное проживание, проведение досуга, занятия спортом, искусством. Такие общности могут вести к появлению организаций, ассоциаций (профессиональные союзы, политические партии, церковные организации, сообщества ученых, ассоциации юристов, врачей, учителей, объединения граждан по общему месту проживания в органы самоуправления и т. д.).

Состояние , ее стабильность влияет на характер поведения членов данной общности в сфере формальных и неформальных контактов, совместного проведения досуга, иных формах совместной социальной активности. Профессиональные объединения, ассоциации (производственные, научные, информационные, в сфере искусства, и т. д.) в случае успешного функционирования кроме решения чисто профессиональных задач формируют для их членов чувство трудовой солидарности, защищают их личные и групповые интересы, обеспечивают им соответствующий социальный статус, поддерживают профессиональный престиж и авторитет, контролируют поведение членов таких групп с позиций профессиональной морали и этики. (Подробнее о социально-территориальных общностях см. в гл. 8.)

В рамках подобных сообществ или на самостоятельной основе возникают, т. е. группы осуществления непосредственных и опосредованных контактов между людьми. Самым общим образом социальная группа может быть определена как совокупность людей, взаимодействующих определенным образом на основе согласованных взаимных ожиданий соответствующего поведения друг друга. По общему правилу социальные группы — относительно стабильные образования, но возможно и временное объединение людей для действий в спонтанно возникающих ситуациях, например, взаимопомощь в условиях бедствия, несчастного случая, стихийные действия в толпе и т. п.

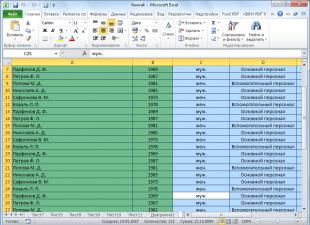

Социальные группы (общности) как формы взаимодействия людей могут быть определены и с точки зрения их внешней структуры, и с позиций анализа содержания их деятельности, принятых в группе образцов поведения, а также функций, обеспечиваемых данной деятельностью. Так, характеристика объективных формальных данных о них включает в себя сведения о демографической структуре, профессиональном составе социальных групп, образовании, социальном статусе их членов и т. д.

С содержательной точки зрения такие образования характеризуются направленностью действий их членов на достижение групповых целей. Тем самым обеспечивается координация соответствующих действий, что ведет к повышению внутригруи- повой сплоченности. Последняя обеспечивается благодаря наличию образцов поведения, норм, определяющих отношения вн\три группы, а также действия социально-психологических механизмов, направляющих повеление членов группы в указанных рамках.

Именно необходимость координации действий членов социальных групп, общностей, слоев и классов ведет к возникновению социальных норм. Производственная группа, воинское подразделение, спортивная команда, группы совместного проведения досуга, учебный класс, семья, политическая партия, социальные классы общества, группы лиц, взаимодействующих между собой в связи с территориальной общностью, — все эти социальные образования, объединяя действия членов социальной группы вокруг главной цели своей деятельности, генерируют, сохраняют и передают далее во времени свою специфическую нормативную структуру, постоянно воспроизводимую в действиях членов соответствующих групп.

Вознаграждение за поведение, соответствующее групповым нормам, проявляется в различных формах социального и психологического поощрения, например, в форме повышения социального статуса лица, его роли в группе, увеличения его доли в достигаемом результате, содействия и зашиты в критических ситуациях и т. д. Негативные санкции за нарушение групповых норм проявляются в понижении статуса, и роли лица в обществе или группе, отказе в защите и поддержке, исключении из общности (остракизм) и др. Отсюда следует, что, во-первых, социальный класс, группа, слой являются носителями, генераторами конкретных социальных норм, во-вторых, указанные социальные образования играют роль гарантов соблюдения этих норм, поскольку реальное воспроизведение соответствующих социальных норм в поведении индивидов является важным условием сохранения и успешного социального функционирования данного класса, слоя или социальной группы.

Для того чтобы социальная группа могла функционировать, она должна быть в состоянии:

- стимулировать желание ее членов добиваться участия в деятельности группы и сохранять свое членство;

- обеспечивать эффективную систему внутригрупповой коммуникации, систему обмена информацией;

- контролировать действия членов группы, с тем чтобы направлять их к достижению групповых целей;

- приспосабливаться к условиям социальной среды, угрожающим существованию группы или ее деятельности, обеспечивая безопасность группы.

Первичные и вторичные социальные группы

Сеть взаимодействия людей в обществе достаточно сложна, но особую, принципиально важную разновидность такого взаимодействия составляют отношения, возникающие между людьми, постоянно и непосредственно взаимодействующими между собой. В ходе такого взаимодействия складываются первичные социальные группы. Простая совокупность людей (например, пассажиры автобуса) первичной группой не является, так как они не взаимодействуют между собой, они просто сосуществуют. Но если в автобус входит хулиган, и пассажиры дружно реагируют на его поведение, пресекают его — на время такого взаимодействия они образуют социальную группу.

Если подобное взаимодействие носит не случайный, эпизодический характер, но осуществляется с некоторым постоянством, то налицо — первичная социальная группа. Такие группы возникают всюду, где люди совместно проживают, работают или отдыхают. Это, как правило, группы небольшого объема, но малый объем группы взаимодействующих людей еще не достаточное условие для образования первичной социальной группы. Если участники такого взаимодействия резко различаются между собой по происхождению, социальному положению, рангу и т. д., то между ними не возникает первичных социальных отношений. Наличие последних является непременным условием для того, чтобы отнести такую группу к числу первичных социальных групп.

Первичные социальные отношения позволяют людям воспринимать друг друга во всей полноте личности, индивидуальности, а не просто лишь как носителей тех или иных функций, ролей, например профессий и т. д. Подобное взаимодействие в группе позволяет индивиду включиться в групповую общность таким образом, что направленность его личности (в значительном объеме) начинает соответствовать целям, совместно достигаемым такой группой. Возникает и приобретает реальное значение категория «мы», появляется новая целостность, она подкрепляется серьезным эмоциональным переживанием, человек начинает идентифицировать, определять себя как часть этого целого, возникает чувство единства, солидарности между членами такой группы и направленность их поведения во многом задастся таким чувством.

Наряду с первичными существуют многочисленные вторичные социальные группы (производственные, служебные, спортивные, общественные и т. д.), создаваемые в силу необходимости объединения усилия людей для достижения желаемых целей. Здесь возникновение, характер и направленность действий групп предопределяются их функциональным предназначением. Подобное предназначение определяет и особенности взаимодействий между индивидами в данных группах. В отличие от первичных групп здесь доминирует рациональная составляющая таких взаимодействий; отношения во вторичных социальных группах во многом формализованы, обезличены. Сказанное позволяет отнести первичные социальные группы к числу неформальных групп, а вторичные группы — к числу формальных социальных групп. Таковы формальные и неформальные социальные группы (см. ниже).

Формальные и неформальные группы

Любое организованное общество основано на формальных (вторичных) социальных группах, имеющих фиксированную внешнюю структуру (цех, звено, предприятие, мастерская, военное подразделение, спортивная команда, школьный класс и т. д.). Здесь основой объединения людей в группы служат определенные (экономические, производственные, деловые, политические и проч.) условия и потребности, организационные и иные управленческие критерии либо другие требования и правила.

Формальная социальная группа характеризуется некоторыми основными признаками. К их числу относится прежде всего наличие в такой группе той или иной формы разделения труда, в соответствии с которой происходит специализация функций в рамках обшегрупповой активности. Ответственность разделяется и делегируется в соответствии с характером разделения груда конкретным членам группы или отдельным ее подразделениям. Право принимать обязательные для членов группы решения распределяется по иерархически соподчиненным уровням групповой структуры. Устанавливается обязательный порядок передачи сообщений, команд по установленным каналам (высший уровень связан со средним, средний с низшим, и в обратном порядке).

Разделение труда в формальной группе предполагает необходимость обеспечения координации деятельности всех ее звеньев, создание контрольного механизма, ревизующего деятельность подразделений, решающего возникающие конфликты, вырабатывающего рекомендации по изменению, уточнению направления и форм деятельности группы. Успех в деятельности формальных групп зависит от степени конкретности, ясности в формулировке ее целей и от рационального выбора наиболее целесообразных средств. Поскольку структура социальной группы складывается из системы социальных ролей, предписанных к исполнению членам группы, то выполнение требований социальной роли требует дисциплины ее членов.

В рамках таких формальных групп либо независимо от них существуют неформальные (первичные) группы, главным принципом объединения которых служат прежде всего взаимные склонности, положительные отношения друг к другу (знакомые, приятели, друзья и т. д.).

Формальные и неформальные группы могут полностью совпадать (ученики одного класса, они же друзья вне школы), но могут и различаться (существование нескольких различных первичных неформальных групп в рамках одной и той же формальной вторичной социальной группы).

Главное заключается в различиях процесса приобщения людей к формальным и неформальным группам. Здесь важно подчеркнуть самопроизвольность возникновения неформальных групп. Сплачивающие их силы имеют не только рациональный, осознанный (выгодно-не выгодно), но прежде всего эмоциональный характер (нравится-не нравится). То, что ценится по расчету, отличается от того, что ценится эмоционально.

От содержания прививаемых вкусов и предпочтений часто зависит линия поведения члена неформальной группы. Именно в таких группах, где люди общаются непосредственно, а стремление членства в группе ведет к полной готовности воспринять групповые нормы, наблюдаются интенсивные специфические социально-психологические процессы, обозначаемые понятием «конто гиозности» (заражение и подражание). Отметим, что подражание, как и внушение, относится к числу таких механизмов общения, которые, как правило, не поддаются полному контролю со стороны сознания человека. При этом уровень, степень интенсивности функционирования различных форм психического заражения находятся в прямой зависимости от степени однородности, уровня присущего этой общности сознания и чувства «мы», а также степени внутренней солидарности, взаимного доверия, и, следовательно, степени взаимной внушаемости.

Для каждого индивида его социальная группа чрезвычайно важна, потому что именно реакции со стороны окружающих составляют в значительной мере источник поведения индивида. Выражение неприязни или симпатии, высокая положительная оценка или осуждение, чувство товарищества служат источниками и регуляторами индивидуального поведения. Часто для лица неважно, одобряется ли его поведение большинством, соответствует ли оно требованиям всего общества, но важно, что «свои» одобряют и поддерживают. Для такого лица гораздо существенней одобрение со стороны того микромира, который его окружает. Для него более значимо, что думают о нем непосредственно окружающие его люди, поскольку они выражают это в словах, обращенных лично к нему, и в поступках, непосредственно затрагивающих его интересы. То, что делают или говорят такие люди, их вид, интонации голоса, жесты, — все это ведет к формированию определенных социально-психологических позиций, установок.

Именно в первичных неформальных группах действуют неписаные законы и привычки, что зачастую формирует поведение. Человек склонен усваивать ту линию поведения, которая поддерживается, одобряется тем ближайшим к нему миром, в котором он живет.

Референтная группа

Поведение человека и система разделяемых им моральных ценностей могут быть направлены на достижение соответствия его поведения нормам, разделяемым группой, которой индивид фактически не принадлежит, но в которую он стремится быть включенным. Группы, чьи нормы и стандарты поведения разделяются лицом, в принципе не принадлежащим к самой этой группе, именуются референтными. Такие лица избирают нормы, принятые в подобных группах, как образец для оценки собственных действий. Рассматриваемые группы могут существовать в реальности, но могут быть и «сконструированы» в сознании человека. Тем не менее, если приверженность индивида к ценностям, нормам и стандартам подобной референтной группы достаточно интенсивна, то именно так, путем согласования своих действий с нормами референтной группы, и строится его поведение.

Понятие референтной группы позволяет объяснить те случаи, когда поведение липа расходится с нормами той социальной группы, членом которой данный человек является фактически. Оно же позволяет объяснить переход лица из одной социальной группы в другую, а также процесс постепенной эволюции и замены норм и правил поведения членов данной социальной группы. Определить референтную группу индивида — значит установить существенную социальную характеристику его личности.

Концепция референтной группы позволяет объяснить мотивацию перехода лица изданной группы в ту группу, нормы которой он предпочитает, с одной стороны, и объясняет процесс усвоения этой группой норм референтной группы — с другой.

Избрание в качестве референтных групп с более высоким статусом, обещающим социальное продвижение индивида, ведет к соотнесению таким индивидом своего поведения с нормами, принятыми в этих группах, стимулирует усилия для достижения членства в таких группах. В таких ситуациях референтная группа обеспечивает функцию социального развития, обеспечивает социальную мобильность.

Наличие референтной группы также может иметь значение для объяснения отклоняющегося поведения:

- возможны случаи, когда участник обычных, нормальных социальных групп избирает в качестве референтной группу правонарушителей (романтика уголовного мира) и, следовательно, стремится воплотить в своем поведении оценки и стандарты противоправного поведения;

- в современных условиях смены социально-политической структуры общества стремление к завладению новыми символами успеха, избрание в качестве референтных норм и стандартов групп, достигших экономического процветания при отсутствии возможности достичь этого законным путем, часто ведет к вспышкам агрессивного поведения правонарушителей, включению их в структуры завладения такими символами вне или против закона.

Благополучие человека в обществе, его связи с другими людьми, привычки, обычаи, верования, его интересы и установки во многом связаны с тем местом, которое он занимает в социальном пространстве. Феномен социального пространства является предметом исследования многих социологов прошлого и настоящего времени. Э. Дюркгейм, Р. Парк, Э. Богардус, П. Бурдье, Д. Ленски связывали изучение социального пространства с разработкой научного подхода социальных проблем. Однако основные идеи относительно природы социального пространства сформулированы П. Сорокиным в его классической работе «Социальная мобильность».

Многочисленные исследования и наблюдения за поведением индивидов в социальных группах показывают, что люди, обладающими одинаковыми или близкими статусами, имеют более тесные контакты и более тесные отношения друг с другом. Личности, находясь в окружении близких им по статусу людей, чувствуют себя более комфортно, у них не возникает по отношению друг к другу ощущения неполноценности или наоборот, превосходства. Люди начинают неосознанно или сознательно искать среди социального окружения себе подобных и создавать на этой основе социальные группы. Кроме того, многочисленными исследованиям доказано, что люди, обладающими близкими или одинаковыми статусами в нескольких измерениях социального пространства, как правило, обладают сходными установками и ориентациями, симпатиями и антипатиями, политическими приоритетами и многими другими составляющими структурами мышления.

В связи с этим, достаточно важными для научного анализа обстоятельствами важно определить социальные позиции и социальные статусы, кат как они представляют собой совершенно разные системы социальных отношений и несут в себе совершенно разное содержание.

Для определения различий в принадлежности к этой или иной социальной общности необходимо выделить структурные параметр, составляющие основные структурные характеристики современного общества. Американский социолог П. Блау разработал систему параметров, которые определят положение индивида в обществе.

Представленные выше параметры могут быть отнесены как к отдельному индивиду, так и к каждой социальной группе. Совокупность этих параметров и будет определять место индивида или группы в социальной структуре. Разделение параметров на номинальные и ранговые соответствует двум важнейшим характеристикам социальной структуры - гетерогенности и неравенству.

Гетерогенность. Эта характеристика социальной структуры общества описывается системой номинальных параметров. Отличительной особенностью этих параметров является то, что на их основании невозможно распределить индивидов и социальные группы по ранговому принципу, т.е. нельзя определить, какой из социальных объектов занимает более высокое, а какой более низкое место в социальной структуре. Например, нельзя сказать, что человек, исповедующий некоторое религиозное учение, занимает более высокое или более низкое место, чем человек, исповедующий иное религиозное учение. Социальное неравенство. Социальное неравенство существовало на протяжении практически всей разумной истории человечества. Не смотря на то, что во все века неравенство осуждалось, подвергалось уничтожающей критики и никогда не вызывало симпатий у членов общества, люди в ходе исторической практики с поразительным упорством сопротивлялись созданию «совершенных» обществ, основанных на социальном равенстве и отсутствии угнетения и принуждения одних социальных групп другими.

Истоки социального неравенства многие современные ученые видят в природных различиях людей по физическим данным, личностным качествам, внутренней энергии, а также по силе мотивации, направленной на удовлетворение наиболее значимых, насущных потребностей. Первоначально возникающее неравенство обычно крайне неустойчиво и не приводит к закреплению социальных статусов.

Следующим формирования отношений неравенства является закрепление существующего положения, которое складывается в некоторый момент в ходе обмена. Это закрепление осуществляется путем создания нормативной базы, которая устанавливает ранговое место (или статус) каждого индивида или социальной группы в социальной структуре при условии наличия в его распоряжении необходимого количества ценностей. Характер имеющихся ценностей формирует вид структуры, относительно которой определяется статус индивида или группы.

Современное социогуманитарное знание характеризуется качественным ускорением прогресса в сфере уточнения и выработки новой социологической парадигмы. Вызвано это целым комплексом причин. Кризис марксизма-ленинизма как идеологии социалистического общества, низвержение исторического материализма как общей социологической теории способствовали появление множества социологических школ и направлений. Однако смена доминирующей концепции характерна не только для социологической науки на территории бывшего СССР, но и для западной и американской социологической теории. Традиция, восходящая к Р.Мертону и рассматривающая социологию как трехуровневую систему, сегодня подвергается сомнению. Так, например, если следовать схеме Мертона, то труд и семья, фундаментальные социологические категории, должны анализироваться специализированными социологическими отраслями с конкретно-прикладным статусом. Резюмируя развитие социологии к концу ХХ века, можно сказать, используя терминологию Т.Куна, в социологической теории, как и двадцать лет назад, проходит "структурная научная революция", что подтверждается усилением дискуссий о предмете науки, коренным образом меняются представления о методах, методологии познания и природе изучаемой реальности.

Сегодня социологи выделяют довольно большое количество социальных групп, что иллюстрирует увеличение объема социологического понятия "социальная группа". Однако в социологии сегодня общепризнанной дефиниции "социальная группа" не существует. На мой взгляд, наиболее удачными являются те определения, где исходным понятием служит слово "совокупность", так как именно в них указываются те признаки, которые отличают группу от других общественных явлений. Хотя и они не лишены недостатков, так, например, предикат, "складывающееся в рамках исторически определенного общества", вызывает ряд вопросов. Под исторически определенным обществом мы подразумеваем первобытное, рабовладельческое, феодальное, буржуазное, социалистическое. В этом случае высказывание "исторически определенное общество" довольно расплывчато, неопределенно.

В многочисленной литературе, посвященной исследованию социальной группы, не исследуются законы ее жизнедеятельности, не рассматриваются механизмы образования группы из отдельных людей, подобно тому, как из отдельных атомов получаются молекулы, а из живых клеток ткани, из отдельных особей животного мира социобиологические сообщества.

При определении любого понятия необходимо выделить те существенные признаки, связи, отношения которые позволяют выделить, классифицировать и идентифицировать определенный объект реальности.

В результате взаимодействия людей, устанавливаются отношения, которые образуют совместную жизнь людей. Причины, порождающие такое взаимодействие, могут быть самыми разными: способность к труду, разделение труда, принадлежность к разному полу, возрасту, географические условия и др.

Именно при наличии такого взаимодействия у отдельных людей начинают складываться к одним и тем же средствам и предметам труда, продуктам труда в форме новых средств труда и предметов потребления отношения владения, пользования и распоряжения, а вместе с ними и отношения распределения, присвоения и потребления. При наличии этих отношений отдельные люди объединяются в определенную группу, именно в них проявляется социальное движение, что находит свое отражение в структурно-функциональных законах. Конкретизируя взаимодействия между людьми, можно установить, что отношения между отдельными людьми складываются в системе трудовой, технологической, личной и индивидуальной жизни.

Выполняя различные социальные функции, человек становится членом многочисленных социальных групп, каждая из которых в определенной степени влияет на формирование сознания личности. Личность оказывается включенной в систему взглядов, представлений, норм, ценностей различных групп. Группа является “микросредой” формирования личности. Поэтому, для умелой организации процесса коллективной деятельности, руководитель должен хорошо знать закономерности поведения и деятельности людей в зависимости от включения их в ту или иную социальную группу. Важной практической задачей для руководителя является изучение социальной психологии групп, механизмов ее образования, динамики развития и наиболее эффективных стилей руководства деятельностью группы.

Что же называют малыми социальными группами? Малые группы, (в отличие от больших, таких как нации, народности, классы), отличают по нескольким признакам:

- 1) социальность группы, т.е. ее принадлежность к определенной социальной системе;

- 2) численность группы (от 2-3 до 30-40 человек);

- 3) единство целостных ориентаций и целей;

- 4) наличие совместной деятельности;

- 5) наличие структуры;

- 6) наличие общих норм и мнений.

Существует большое количество определений для понятия группы Например, Мертон (1968) определяет группу как “...совокупность людей, которые определенным образом взаимодействуют друг с другом, осознают свою принадлежность к данной группе и считаются ее членами с точки зрения других людей.” Наиболее универсальным определением малой группы, на мой взгляд, является следующее: ”Под малой группой понимается немногочисленная по составу группа, члены которой объединены общей социальной деятельностью и находятся в непосредственном личном общении, что является основой для возникновения эмоциональных отношений, групповых норм и групповых процессов”.

К основным характеристикам группы относятся: ее состав, структура, групповые процессы, нормы, ценности, система санкций. Но самой большой проблемой исследования групп является их классификация. Исследователи предлагали огромное количество решения этой проблемы, но так и не пришли к единому мнению. Тем не менее, чертой, объединяющей все предложенные классификации, является форма жизнедеятельности группы. Выделяют несколько видов групп:

Условные группы. Группа, которая отделена от других сущностной или формальной особенностью (образование, возраст, профессия, политическая, этническая или религиозная принадлежность). Члены такой группы могут не пребывать в непосредственном общении один с другим. Это скорее статистическая, чем психологическая группа (женщины, пенсионеры, фермеры, католики, рабочие, украинцы и т.д.).

Но для социально-психологического анализа нам необходимо отделить так называемые реальные группы, в основу классификации которых положен объективный процесс обмена деятельности и ее результатами. Реальная группа создается для достижения совместных целей, объединения усилий, н6еобходимых для совместной деятельности. Исходя из этого, реальную группу можно обозначить, как сообщество людей, которые взаимодействуют между собой, объединены совместной деятельностью, целями, интересами, потребностями.

Наиболее распространенной классификацией малых групп является разделение их по дихотомичному принципу на такие разновидности:

Лабораторно-натуральные. Имеются в виду группы, которые специально создаются для выполнения экспериментальных заданий в лабораторных условиях и группы, которые существуют в реальных жизненных ситуациях, имеют свою историю, сформированную структуру, уровень развития.

Формально-неформальные, или организованные и спонтанные группы. В данном случае разделение идет по способу создания групп. Возникновение первых из них всегда обусловлено общественной необходимостью достижения конкретных социальных целей, что задает группе собственную структуру и определяет координацию действий, способ руководства. Таким образом, эти группы организационно-оформлены.

Неформальные же группы возникают самостоятельно. Главным стимулом их деятельности являются общие желания, интересы, потребности членов группы в общении, взаимные симпатии.

Первичные и вторичные группы. Различаются силой воздействия на личность, значимостью для члена группы, ролью в социализации индивида.

Первичная группа состоит из небольшого числа людей, между которыми устанавливаются взаимоотношения, основанные на их индивидуальных особенностях, а также на высокой эмоциональной вовлеченности членов в дела группы. Первичные группы не велики, ибо в противном случае трудно установить непосредственные, личные взаимосвязи между всеми членами.

Чарлз Кули (1909) впервые ввел понятие первичной группы применительно к семье, между членами которой складываются устойчивые эмоциональные отношения. Согласно Кули, семья считается "первичной", так как она является первой группой, играющей основную роль в процессе социализации младенцев. Впоследствии социологи стали применять этот термин при изучении любой группы, в которой сформировались тесные личные отношения, определяющие сущность данной группы. Таким образом, влюбленные, группы друзей, члены клуба, которые не только вместе играют в бридж, но и ходят друг к другу в гости, являют собой первичные группы.

Вторичная группа образуется из людей, между которыми почти отсутствуют эмоциональные отношения, их взаимодействие обусловлено стремлением к достижению определенных целей. В этих, группах основное значение придается не личностным качествам, а умению выполнять определенные функции. Их личностные качества играют важную роль, ни одного нельзя заменить кем-то другим.

В силу того, что роли во вторичной группе четко определены, ее члены нередко очень мало знают друг о друге. Как правило, они не обнимаются при встрече. Между ними не устанавливаются эмоциональные отношения, характерные для друзей и членов семьи. В организации, связанной с трудовой деятельностью, основными являются производственные отношения. Таким образом, не только роли, но и способы коммуникации четко определены. Поскольку личная беседа не эффективна, коммуникация часто носит более формальный характер и осуществляется с помощью письменных документов или телефонных звонков.

Однако не следует преувеличивать некую обезличенность вторичных групп, якобы лишенных своеобразия. Люди вступают в дружеские отношения и образуют новые группы на работе, в школе и внутри других вторичных групп. Если между индивидами, участвующими в общении, складываются достаточно устойчивые отношения, можно считать, что они создали новую первичную группу.

Закрытые - открытые группы. Классификационным принципом является мера открытости, доступности группы для широкой социальной среды. Специфика деятельности, условия жизни подтверждают, что есть существенная разница в мере открытости-закрытости таких групп, как, например, гражданский ВУЗ - военный ВУЗ, группа исследователей на полюсе или на материке...

Группы членства - референтные. Это группы, чьи нормы, установки, ориентации не только принимаются индивидом во внимание, но и становятся мотивом поведения.

Диффузные группы. Это группы, где межличностные отношения еще не опосредованы содержанием совместной деятельности и принадлежность к ней не осознается (например люди, застрявшие в лифте, очередь)

Группа-ассоциация. Члены группы осознают свою принадлежность к данной общности, межличностные отношения опосредуются личностно значимым для каждого человека содержанием совместной деятельности (например, школьный класс, спортивная команда)

Группа-корпорация. В данной группе к межличностным отношениям добавляется осознание асоциального (или даже антисоциального) содержания совместной деятельности (лучший пример - шайка преступников)

Коллектив. Это группа, где межличностные отношения опосредуются личностно-значимыми и общественно ценным содержанием групп новой деятельности.

Учитывая то, что каждая группа характеризуется не одним, а несколькими признаками, малые группы делят еще следующим образом:

По типу основной деятельности и основной функции (производственно-трудовые, социально-политические, учебно-воспитательные, исполнительно-принудительные, семейные, военные, спортивные, игровые, аматорские (объединения в сфере досуга). По социальной направленности (социально-полезные, социально-небезопасные).

По мере организации (неорганизованные, случайные группы, целевые (внешне организованные, внутренне организованные)).

По типу доминирующей структуры (формальные, неформальные).

По уровню непосредственного воздействия на личность (первично-вторичные, основные, неосновные, референтные).

По мере открытости связи с другими группами (открытые, закрытые).

По уровню силы и стойкости внутренних связей (объединенные, малообъединенные, разъединенные).

По продолжительности существования (кратковременные, долговременные).

Важной характеристикой группы, связанной с эффективностью ее деятельности, является количественный размер группы, его нижняя и верхняя границ. Часть психологов считает нижней границей малой группы количество в два человека.

Диады. Диада, или группа, состоящая из двух человек, (например, влюбленных или двух лучших друзей), отличается некоторыми уникальными чертами. Она является очень хрупкой и разрушается, если один из членов выбивает из группы. Члены диады должны поддерживать устойчивые отношения между собой, иначе их сообщество перестанет существовать. Члены более крупных групп знают, что группа сохранится в случае их выхода, исключения из группы или смерти. Будучи хрупкой по своей природе, диада требует более тесном, упорядоченном и позитивном взаимодействия между ее членами, чем группа любого другого типа. В то же время в ней создаются условия для более глубокого эмоциональном удовлетворения, чем в любой другой группе.

Часть психологов считает, что группа должна состоять не менее чем из 3 человек. Триады. Когда к группе из двух человек присоединяется третий, образуется триада, в которой обычно складываются ложные отношения. Рано или поздно произойдет сближение между двумя членами группы и исключение из нее третьего. "Два человека составляют компанию, трое образуют толпу": именно так недвусмысленно дают понять третьему члену группы, что он лишний. Согласно точке зрения немецком социолога Х1Х в. Георга Зиммеля, который оказал большое влияние на исследование групп, третий член группы может играть одну из следующих ролей: безучастном посредника, оппортуниста, который использует других в своих интересах, и тактика, следующего принципу "разделяй и властвуй".

Например, первый ребенок в семье может укрепить узы, связывающие родителей, став объектом их общей любви. Вместе с тем появление ребенка может способствовать разобщению родителей и стать причиной ревности и конфликта между ними. Если родители не ладят друг с другом, ребенок может стать на сторону одного из них.

Помимо нижней количественной границы группы, споры также ведутся и на счет верхней границы, хотя на мой взгляд, гораздо важнее не количественный состав, а функциональная необходимость, цель и характер деятельности группы, ее взаимодействие с другими группами, общей ситуации. Так, известный психолог К.К.Платонов считает, что обучающая или экскурсионная группа является наиболее эффективной при составе в 20-25 человек; оптимальное количество группы ученых, которые разрабатывают конкретную проблему - 5-7 человек; группы по изучению иностранного языка - 3-5 человек.

Увеличение размера группы влияет на поведение ее членов во многих отношениях. Получены данные, что более крупные группы (состоящие из пяти или шести человек) более продуктивны, чем диады и триады. Члены более крупных групп обычно вносят больше ценных предложений, чем представители меньших групп. В более крупной группе, вероятно, меньше согласия, но также меньше и напряженность. Эти различия, возможно, связаны с тем, что для крупных групп решение организационных проблем более необходимо. Члены такой группы, вероятно, понимают, что их поведение должно быть подчинено определенной цели, поскольку они вынуждены прилагать усилия, чтобы координировать свои действия. Кроме того, крупные группы оказывают большее давление на своих членов, усиливая их конформизм. В таких группах наблюдается неравенство между членами; каждый испытывает больше трудностей, стремясь наравне с другими участвовать в обсуждении проблем и влиять на принятие решений. Не удивительно, что члены более крупных групп меньше удовлетворены своей ролью в совместных дискуссиях, чем члены малых группах.

Существуют данные, что группы с четным числом членов отличаются от групп с нечетным составом. В первых в большей мере проявляются разногласия, чем в последних, поэтому группы с четным числом членов менее устойчивы. Они могут распадаться на фракции с равным числом членов. Это невозможно в группах с нечетным числом членов: в них одна из сторон всегда имеет численное преимущество.

К какому бы типу мы не отнесли группу, следует учитывать, что существование группы, ее идеалы, нормы поведения во многом (если не в большинстве) зависят от лидера (формального или неформального), человека, который пользуется авторитетом и готов принимать решения за группу, а с ними и ответственность за ее существование и т.д. По этой причине любой менеджер должен определить для себя тип группы, которой он управляет и для наиболее эффективной работы выбрать оптимальный тип управления.

бытие философский познание социальный

Социальные группы и общности - это такие объединения людей, которые способствуют удовлетворению потребностей этих людей в результате совместных действий. Люди осознанно объединяются, реально понимая, что совместными усилиями они добьются больших результатов, нежели каждый в отдельности. В любом обществе есть много таких групп и общностей. Есть три основных признака, определяющих суть этих объединений:

1) группы и общности - это органически целостный механизм;

2) устойчивость и определенность границ таких объединений - стабильность существования;

3) в группах и общностях существуют определенные социальные отношения, которые определяют социальные ценности определенных масс людей, но все же необходимо разграничивать понятия «социальная группа» и «социальная общность».

Социальные группы более стабильны и устойчивы, сплоченны и однородны, нежели социальные общности. Для социальных общностей характерны неустойчивость состава, неопределенность границ. По количественному составу они могут быть от двух и до бесконечности числа людей; по продолжительности существования - от нескольких минут и до столетий; по сплоченности - от аморфных образований до коллектива. Примером социальных общностей являются политические движения, спортивные, любительские объединения.

Можно сделать вывод, что не любое сплочение и объединение людей можно назвать социальной группой. Поэтому такие объединения - кратковременные, неустойчивые (толпа, очередь) - называют квазигруппами.

Разные социологи рассматривали социальные группы, Р. Мертон выделял три важных признака социальной группы:

1) взаимодействие людей в этом объединении;

2) понимание людьми своей принадлежности к определенной группе;

3) признание принадлежности других людей к этой группе.

Социальные группы (общности) по численности бывают: малые (2-15 человек) и большие. Малые группы, несмотря на свой малочисленный состав, очень устойчивы, ее члены имеют процент совпадения норм и ценностей. Большие социальные группы носят и непосредственный, и опосредованный характер (территориальные, национальные). Можно сказать, что размер группы влияет на их функционирование.

Также существуют первичные (семья, друзья) и вторичные (политические, экономические) социальные группы. Первичные характеризуются межличностным взаимодействием, а вторичные - безличностным, которое направлено на достижение конкретных целей этой группы людей.

И хотя в современном мире все больше возрастает господство вторичных групп, первичные все равно играют очень важную роль.

По социальному положению различают следующие социальные группы:

1) социально-классовые;

2) социально-демографические (мужчины, женщины, дети, родители и т. д.);

3) этносоциальные (нации, племена);

4) социально-территориальные (город, деревня);

5) социально-профессиональные и др.

В некоторых обществах большую роль играют религиозные группы.

Существует великое множество социальных групп и общностей, и их особые свойства проявляются при взаимодействии с другими элементами общественной структуры - социальными институтами и организациями.

|

|

Понятие «социальная общность» является ключевым в социологии, так как именно социальные общности, с одной стороны, выступают основными субъектами социального действия, а с другой стороны, опосредуют взаимодействие человека и общества. В социологии разграничивают понятия «социальная группа» и «социальная общность». Социальная общность – реально существующая, эмпирически фиксируемая совокупность индивидов, отличающаяся относительной целостностью и выступающая самостоятельным субъектом исторического и социального действия.

В этом определении следует подчеркнуть ряд моментов:

Социальные общности не являются умозрительными абстракциями, а существуют реально.

Социальные общности – не сумма индивидов, а целостность.

Социальные общности сами являются источником своего развития, самодвижения.

Выделяют основные виды социальной общности:

Агрегация – множество индивидов, находящихся в одном и том же месте в одно и то же время (очередь, пассажиры в транспорте).

Квазигруппа: а) толпа – внутренне неорганизованное множество индивидов, обладающих пространственной близостью, общими внешними стимулами и эмоциональной общностью;

б) аудитория – множество индивидов, связанных с коммуникатором с целью получения информации или эмоций (зрители в кинотеатре, посетители лектория).

3. Социальная группа - совокупность индивидов, взаимодействующих друг с другом на основе разделяемых ожиданий каждого члена группы в отношении других, осознающих свою принадлежность к данной группе и признающихся членами данной группы с точки зрения других.

|

Социальная группа |

Агрегация, квазигруппа |

|

1. Характеризуется устойчивым взаимодействием, стабильностью существования в пространстве и времени. |

1. Носит ситуативный характер. |

|

2. Обладает определенной степенью сплоченности. |

2. Представляет собой бесструктурное образование. |

|

3. Характеризуется однородностью состава. |

3. Присуща разнородность состава, межгрупповой характер. |

|

4. Входит в более широкие общности в качестве структурных элементов. |

4. Не способны выступать в составе более широких общностей в качестве их структурных единиц. |

|

5. Обладает высоким уровнем социального контроля. |

5. Обладает низким уровнем социального контроля. |

Социальные группы классифицируют по различным основаниям:

По характеру взаимодействия индивидов в группе выделяют:

1) малые группы - все члены группы контактируют друг с другом лично;

2) большие группы - не все члены группы могут общаться лично, контакты внутри таких групп опосредованы.

Малые группы, в свою очередь, бывают первичные и вторичные. Первичные группы характеризуются интимностью общения, цель их создания – общение как таковое (семья, друзья). Вторичные группы создаются для достижения инструментальных целей, характеризуются формальностью общения (учебная группа, команда, трудовой коллектив).

2. По характеру связей индивида с группой выделяются:

1) Группа членства – любая группа, членом которой является индивид;

2) Референтная группа - это та группа, ценности которой являются значимыми для индивида.

3. По характеру свойств индивидов, входящих в них, выделяют группы:

1) социально-демографические (пол, возраст, семейное положение);

2) социально-поселенческие (сельское и городское население);

3) социально-этнические (разные этнические группы);

4) социально-профессиональные (разные профессиональные группы);

5) социально-классовые.

Социальная структура общества – это совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих социальных групп и отношений между ними.

Другие материалы:

Международные неправительственные организации. Социальные

сети.

В качестве новых субъектов единого глобального пространства социальных связей утвердились и бурно развиваются международные неправительственные организации (МНО) – прообраз будущего глобального гражданского общества, новый социальный инст...

Функции социальных конфликтов, их классификация

Рассматривая роль конфликта как неизбежного явления в развитии общества, можно выделить одну из его функций, которая состоит в разрядке психологической напряженности в отношениях противоборствующих сторон. Существование, так сказать, вых...

Конфликт по поводу жизненных средств или конфликт

потребностей

Современная ситуация в мире выдвигает проблему ресурсов или жизненных потребностей на одно из первых мест.

Конфликты по поводу потребностей могут быть подразделены на два типа: во-первых, конфликт из-за реальной или кажущейся ограниченно...

blackhack.ru ОК. Настройки, новости, игры.

blackhack.ru ОК. Настройки, новости, игры.