Мурманск 2014

| Введение | |

| Глава 1. Технология поиска информации | |

| 1.1. Основные понятия, виды и методы поиска информации | |

| 1.2. Информационно-поисковые системы | |

| 1.3. Умение осуществлять поиск необходимой информации как универсальное учебное действие в начальной школе | |

| Глава 2. Обучение младших школьников поиску информации на занятиях по информатике | |

| 2.1. Эмпирическое исследование по проблеме формирования у обучающихся 1 класса навыков поиска информации | |

| 2.2. Задания на формирование навыков поиска информации на занятиях по информатике в 1 классе | |

| 2.3. Организация поиска информации в сети Интернет в начальной школе | |

| Заключение | |

| Список используемой литературы | |

| Приложение |

Введение

Информационная культура сегодня требует от современного человека новых знаний и умений, особого стиля мышления, обеспечивающих необходимую социальную адаптацию к переменам и гарантирующих достойное место в информационной среде. Информационная культура личности выступает как одна из важных составляющих общей культуры человека, без которой невозможно взаимодействовать в информационном обществе.

Человек с развитой информационной культурой характеризуется как личность, обладающая целым комплексом знаний и умений: во-первых, это владение тезаурусом, включающим такие понятия, как информационные ресурсы, информационное мировоззрение, информационная среда, информационное поведение; во-вторых, умение грамотно формулировать свои информационные потребности и запросы; в-третьих, способность эффективно и оперативно осуществлять самостоятельный поиск информации с помощью как традиционных, так и нетрадиционных, в первую очередь, компьютерных поисковых систем; в-четвертых, умение рационально хранить и оперативно перерабатывать большие потоки и массивы информации; в-пятых, знание норм и правил «информационной этики» и умение вести информационно-коммуникационный диалог .

Младший школьный возраст представляет особую важность для формирования информационной грамотности как составляющей информационной культуры личности, так как именно в этот период происходит активизация развития познавательных способностей, формирование содержательных обобщений и понятий, мировоззренческих убеждений.

В Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования обращается внимание на то, что выпускник начальной школы должен уметь осуществлять поиск информации, систематизировать, сопоставлять и преобразовывать ее.

Таким образом, формирование учебно-информационных умений, то есть умений добывать информацию из различных источников является важнейшим условием соответствия образовательного процесса современным требованиям. Приобретение данных умений учащимися способствует формированию целостной системы универсальных знаний, умений и навыков, самостоятельной деятельности и всестороннему развитию личности.

Большинство трудностей, которые наблюдаются у детей во время обучения в школе, связаны с тем, что они не могут самостоятельно получить информацию из книг и учебников [ 15]. Поэтому возникает необходимость формирования у младших школьников навыков поиска информации для выполнения учебных заданий. Своевременная работа по формированию у обучающихся данных навыков позволит достичь достаточно высокого уровня развития познавательных УУД.

Этим и определяется актуальность выбранной темы выпускной квалификационной работы.

Объектом работы является процесс формирования навыков поиска информации для выполнения учебных заданий.

Предмет - формирование навыков поиска информации на занятиях по информатике в начальной школе.

Цель работы: определить возможности формирования навыков поиска информации на занятиях по информатике в начальной школе.

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи:

Изучить научно-методическую, психолого-педагогическую и научно-популярную литературу по теме работы;

Охарактеризовать умение осуществлять поиск необходимой информации как одно из общеучебных универсальных действий;

Исследовать уровень сформированности у младших школьников умения осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий;

Подобрать задания на формирование навыка поиска необходимой информации для обучающихся 1 класса.

Для решения поставленных задач нами были использованы следующие методы психолого-педагогического исследования: анализ научно-методической литературы по теме работы, ознакомление с учебной документацией, тестирование, качественная и количественная обработка результатов исследования.

Исследование проводилось на базе МБОУ г. Мурманска гимназия №5 в 1А классе.

Структура выпускной квалификационной работы включает введение, две главы, заключение, список используемой литературы, приложение.

Глава 1. Технология поиска информации

1.1.Основные понятия, виды и методы поиска информации

Конец XX - начало XXI века, характеризуется огромными массивами постоянно растущей разнообразной информации, доступной и представляющей интерес для самых широких слоев социума. Поиск информации или информационный поиск представляет один из основных информационных процессов. Человечество издревле занималось им. Цели, возможности и характер поиска всегда зависели от наличия информации, ее важности и доступности, а также средств организации поиска. Интернет-технологии и программно-технические средства, доступные большинству людей, позволяют осуществлять данный процесс в любое время, практически в любом месте по любым запросам.

Поиск – это процесс, в ходе которого в той или иной последовательности производится соотнесение отыскиваемого с каждым объектом, хранящимся в массиве. Цель любого поиска заключается в потребности, необходимости или желании находить различные виды информации, способствующие получению лицом, осуществляющим поиск, нужных ему сведений, знаний для повышения собственного профессионального, культурного и любого иного уровня; создания новой информации и формирования новых знаний; принятия управленческих решений .

Термин "информационный поиск" (англ. "information retrieval") ввёл американский математик К. Муэрс. Он заметил, что побудительной причиной такого поиска является информационная потребность, выраженная в форме информационного запроса. К объектам информационного поиска К. Муэрс отнес документы, сведения об их наличии и (или) местонахождении, фактографическую информацию .

Решать проблемы фактографического поиска первыми стали представители библиотек. Они разработали средства информационного поиска, получившие название "справочно-поисковый аппарат" (каталоги, библиографические указатели и др.). В профессиональной отечественной печати данный термин используется с 1970-х годов. Библиотекари определяют "информационный поиск" как нахождение в информационном массиве документов, соответствующих информационному запросу пользователей [.18.].

С точки зрения использования компьютерной техники "информационный поиск" - совокупность логических и технических операций, имеющих конечной целью нахождение документов, сведений о них, фактов, данных, релевантных запросу потребителя [..17].

"Релевантность" - устанавливаемое при информационном поиске соответствие содержания документа информационному запросу или поискового образа документа поисковому предписанию .

Информационный поиск вызван потребностью удовлетворения информационных запросов пользователей, ожидающих с помощью поисковых систем оперативно получить необходимые им данные или сведения. Он является методом нацеленного поиска и извлечения релевантных документов или фактов из различных источников информации, например, банков данных или запоминающих устройств. В качестве таковых выступают живые и неживые объекты, представляющие различные источники и носители информации.

Системы, обеспечивающие реализацию подобного поиска информации, называются поисковыми системами (ПС). В традиционных технологиях ПС представляют картотеки и каталоги, адресные и иные справочники, указатели, энциклопедии, справочный аппарат к изданиям и другие материалы.

В 1945 годы американский ученый и инженер В. Буш в статье "Возможный механизм нашего мышления" впервые широко поставил вопрос о необходимости механизации информационного поиска. Начиная с 1960 годов, появляются автоматизированные поисковые системы, работающие с информацией [..]. С этого периода ведутся интенсивные работы в области формирования и реализации принципов и методов информационного поиска.

"Поисковые системы" осуществляют поиск среди документов базы или иных массивов машиночитаемых данных, содержащих заданные слова.

Электронные ПС с помощью обычных или интеллектуальных терминалов (ПЭВМ) дают возможность пользователям производить поисковые запросы при помощи формальных и описывающих содержание элементов и с применением специальных логических операторов; осуществляют поиск среди документов базы или иных массивов машиночитаемых данных, содержащих заданные слова. Поисковые системы позволяют осуществлять только поисковые процедуры и связанные с ними процессы.

В общем случае поиск информации состоит из четырех этапов :

Определение (уточнение) информационной потребности и формулировка информационного запроса;

Определение совокупности возможных держателей информационных массивов (источников);

Извлечение информации из выявленных информационных массивов;

Ознакомление с полученной информацией и оценка результатов поиска.

Существуют следующие виды поиска: полнотекстовый поиск, поиск по метаданным, поиск изображений .

Полнотекстовый поиск – поиск по всему содержимому документа. Пример полнотекстового поиска – любой интернет-поисковик. Как правило, полнотекстовый поиск для ускорения поиска использует предварительно построенные индексы. Наиболее распространенной технологией для индексов полнотекстового поиска являются инвертированные индексы.

Поиск по метаданным – это поиск по неким атрибутам документа, поддерживаемым системой, например, название документа, дата создания, размер, автор. Пример поиска по реквизитам – диалог поиска в файловой системе.

Поиск изображений – поиск по содержанию изображения. Поисковая система распознает содержание фотографии (загружена пользователем или добавлен URL изображения). В результатах поиска пользователь получает похожие изображения.

Выделяют разнообразные методы поиска информации .

Адресный поиск - процесс поиска документов по чисто формальным признакам, указанным в запросе.

Для осуществления нужны следующие условия:

1.Наличие у документа точного адреса.

2.Обеспечение строгого порядка расположения документов в запоминающем устройстве или в хранилище системы.

Семантический поиск - процесс поиска документов по их содержанию.

Условия поиска:

· составление поискового описания, в котором указывается дополнительное условие поиска.

Различие между адресным и семантическим поисками состоит в том, что при адресном поиске документ рассматривается как объект с точки зрения формы, а при семантическом поиске – с точки зрения содержания. При семантическом поиске находится множество документов без указания адресов.

Документальный поиск – процесс поиска в хранилище информационно-поисковой системы первичных документов или в базе данных вторичных документов, соответствующих запросу пользователя.

Существует два вида документального поиска:

1. Библиотечный, направленный на нахождение первичных документов.

2. Библиографический, направленный на нахождение сведений о документах, представленных в виде библиографических записей.

Фактографический поиск – процесс поиска фактов, соответствующих информационному запросу. К фактографическим данным относятся сведения, извлеченные из документов, как первичных, так и вторичных и получаемые непосредственно из источников их возникновения.

Различают два вида:

1. Документально-фактографический, заключается в поиске в документах фрагментов текста, содержащих факты.

2. Фактологический (описание фактов), предполагающий создание новых фактографических описаний в процессе поиска путем логической переработки найденной фактографической информации.

1.2. Информационно-поисковые системы

Поисковые системы с большим набором функций и возможностей обычно входят в состав систем управления базами данных и именуются информационно-поисковыми системами (ИПС). Они также создаются и используются для эффективного нахождения пользователями необходимых им данных, в том числе в Интернете.

Терминологически "информационно-поисковая система" (англ. "information retrieval system", IRS) представляет систему, предназначенную для поиска и хранения информации; пакет программного обеспечения, реализующий процессы создания, актуализации, хранения и поиска в информационных базах и банках данных .

Функционирование современных ИПС основано на двух предположениях :

1) документы, необходимые пользователю, объединены наличием некоторого признака или комбинации признаков;

2) пользователь способен указать этот признак.

Оба эти предположения на практике не выполняются, и можно говорить только о вероятности их выполнения . Поэтому, процесс поиска информации обычно представляет собой последовательность шагов, приводящих при посредстве системы к некоторому результату, и позволяющих оценить его полноту. При этом поведение пользователя, как организующее начало управления процессом поиска, мотивируется не только информационной потребностью, но и разнообразием стратегий, технологий и средств, предоставляемых системой.

Пользователь обычно не имеет исчерпывающих знаний об информационном содержании ресурса, в котором проводит поиск. Оценить адекватность выражения запроса, как и полноту получаемого результата, он может, отыскав дополнительные сведения, или так организовав процесс, чтобы часть результатов поиска могла использоваться для подтверждения или отрицания адекватности другой части.

ИПС делятся на: традиционные (ручные, механические, электромеханические) и автоматизированные (электронные) .

Автоматизированные ИПС (АИПС), используют компьютерные программно-технические средства и технологии и предназначаются для нахождения и выдачи пользователям информации по заданным критериям.

Определяющими для понимания методов автоматизации поиска являются два следующих фактора:

1) сравниваются не сами объекты, а описания - так называемые "поисковые образы";

2) сам процесс является сложным и обычно реализуется последовательностью операций.

Данные в АИПС вводятся на основе специально разрабатываемых форматов ввода. Все сведения об одном объекте в ИПС представляются в виде систематизированных данных, образующих одну строку таблицы и называются записью. При этом если ИПС представляет электронный каталог библиотеки, то любое библиографическое описание (БО) документа в нем - это одна запись, состоящая из полей, равных количеству элементов БО. Совокупность записей образует базу данных, которая, как правило, хранится в одном файле. Совокупность баз данных, объединенных одной СУБД, образует банк данных.

Поскольку АИПС - инструмент, используемый человеком при поиске, эффективность ее использования зависит от того, насколько хорошо человек знает природу операционных объектов и свойства инструмента, посредством которого он работает с этими объектами.

По используемым поисковым технологиям информационные системы можно разбить на 4 категории:

1. Тематические каталоги;

2. Специализированные каталоги (онлайновые справочники);

3. Поисковые машины (полнотекстовый поиск);

4. Средства метапоиска.

В Интернете ИПС размещается на одном или нескольких серверах. В ИПС собирается, индексируется и регистрируется информация о документах, имеющихся в обслуживаемой системой группе веб-серверов. В документах индексируются все значащие слова или только слова из заголовков.

Тематические каталоги предусматривают обработку документов и отнесение их к одной из нескольких категорий, перечень которых заранее задан. Фактически это индексирование на основе классификации. Индексирование может проводиться автоматически или вручную с помощью специалистов, просматривающих популярные веб-узлы и составляющих краткое описание документов-резюме.

Специализированные каталоги или справочники создаются по отдельным отраслям и темам, по новостям, по городам, по адресам электронной почты и так далее.

Поисковые машины (самое развитое средство поиска в Интернете) реализуют технологию полнотекстового поиска. Индексируются тексты, расположенные на опрашиваемых серверах. Индекс может содержать информацию о нескольких миллионах документов.

При использовании средств метапоиска запрос осуществляется одновременно несколькими поисковыми системами. Результат поиска объединяется в общий, упорядоченный по степени релевантности список. Каждая система обрабатывает только часть узлов сети, что позволяет расширить базу поиска.

С точки зрения ИПС, результат поиска в ней есть совокупность (подмножество) найденных документов или ссылок на них. Обычно он представляется пользователю в виде списка. То есть простейшей выходной формой в данном случае будет список ссылок в виде полных или частичных БО, найденных информационных ресурсов. Такой список может быть тут же распечатан или послан на какой-либо адрес электронной почты, если такая возможность предоставляется ИПС и пользователь подключен к Интернету.

Для получения информации в среде Интернета создаются специальные поисковые системы. Как правило, они общедоступны и обслуживают пользователей в любой точке планеты, где имеется возможность работы с Интернетом. Непосредственно для поиска используются поисковые машины, число которых в мире исчисляется несколькими сотнями. Они ориентируются на определенные типы запросов или их сочетание (библиографический, адресный, фактографический, тематический и др.). Кроме того, бывают полнотекстовые, смешанные и другие поисковые машины.

Для проведения поиска в Интернете (в WWW) функционирует множество сайтов и поисковых систем, поэтому необходимо не только ориентироваться в таких системах, но и уметь осуществлять в них эффективный поиск, то есть использовать соответствующие технологии.

"Технология поиска (англ. "Search Technology") означает совокупность правил и процедур, в результате выполнения которых пользователь получает ИР. При поиске в Интернете рекомендуется обращать внимание на две составляющие: полноту (ничего не потеряно) и точность (не найдено ничего лишнего).

Поисковые системы характеризуются также временем выполнения поиска, интерфейсом, предоставляемым пользователю и видом отображаемых результатов. При выборе поисковых систем обращают внимание на такие их параметры, как охват и глубина. Под охватом понимается объём базы поисковой машины, измеряемый тремя показателями: общим объёмом проиндексированной информации, количеством уникальных серверов и количеством уникальных документов. Под глубиной понимается - существует ли ограничение на количество страниц или на глубину вложенности директорий на одном сервере.

Каждая поисковая машина имеет свои алгоритмы сортировки результатов поиска. Чем ближе к началу списка, полученного в результате проведения поиска, оказывается нужный документ, тем выше релевантность и лучше работает поисковая машина.

Поисковые машины используют общие принципы работы, ориентированные на выполнение двух основных функций. Первая функция реализуется программой-роботом, автоматически просматривающей различные сервера в Интернете. Находя новые или изменившиеся документы, она осуществляет их индексацию и передаёт на базовый компьютер поисковой машины.

"Робот" - автоматизированный браузер, загружающий веб-страницу, изучающий её и, при необходимости, переходящий к одной из её гиперсвязей. Когда ему попадается страница, не содержащая связей, робот возвращается на одну-две ступени назад и переходит по адресу, указанному в одной из обнаруженных ранее связей. Запущенный робот проходит огромные расстояния в среде Интернета (киберпространстве), ориентируясь на развитие веб-сети и изменяя в соответствии с этим свои маршруты.

Индексирующие роботы обрабатывают лишь HTML-файлы, игнорируя изображения и другие мультимедийные файлы. Они могут: обнаруживать связи с уже несуществующими страницами; устанавливать связь с наиболее популярными узлами, подсчитывая количество ссылок на них в других веб-страницах; регистрировать веб-страницы для оценки роста системы и др. Чаще всего роботы просматривают сервера самостоятельно, находя новые внешние ссылки в уже обследованных документах.

Вторая функция заключается в обработке выявленных документов. При этом учитывается все содержание страниц (не только полный текст, но и наличие иллюстраций, аудио и видео файлов, Java-приложений). Индексации подвергаются все слова в документе, что дает возможность использовать поисковые системы для детального поиска по самой узкой тематике. Образуемые гигантские индексные файлы, хранящие информацию о том, какое слово, сколько раз, в каком документе и на каком сервере употребляется, составляют базу данных, к которой собственно и обращаются пользователи, вводя в поисковую строку сочетания ключевых слов (запрос).

Выдача результатов осуществляется с помощью специальной подсистемы, производящей интеллектуальное ранжирование результатов. В своих расчетах она опирается на местоположение термина, частоту его повторения в тексте, процентное соотношение данного термина с остальным текстом на данной странице и другие параметры, характеризующие возможности конкретной поисковой машины.

Эффективный доступ к информации в Интернете обеспечивают такие зарубежные поисковые системы, как AltaVista, Lycos, Yahoo, Google, OpenText, Wais и др.

К отечественным поисковым машинам относятся: Апорт, Rambler, Яндекс и др.

Все эти поисковые машины позволяют по ключевым словам, тематическим рубрикам и даже отдельным буквам оперативно находить в сети, например, все или почти все тексты, где эти слова присутствуют. При этом пользователю сообщаются адреса сайтов, где найденные ИР постоянно присутствуют. Однако ни одна из них не имеет подавляющих преимуществ перед другими. Для проведения надежного поиска по сложным запросам специалисты рекомендуют использовать последовательно или параллельно (одновременно) различные ИПС.

Полнотекстовая поисковая машина индексирует все слова видимого пользователю текста. Наличие морфологии дает возможность находить искомые слова во всех склонениях или спряжениях. Кроме этого, в языке HTML существуют тэги, которые также могут обрабатываться поисковой машиной (заголовки, ссылки, подписи к картинкам и т.д.). Некоторые машины умеют искать словосочетания или слова на заданном расстоянии, что часто бывает важно для получения разумного результата.

Несмотря на общие принципы построения, поисковые системы отличаются тематикой, ее объемом, классификацией и интерфейсами.

Полноту и точность ответа пользователь получает в зависимости от точности сформулированного им запроса. В результате поиска ему обычно предоставляется гораздо больше информации, чем ему необходимо, часть которой может вообще не иметь отношение к сформированному запросу.

Простые запросы в виде отдельных достаточно распространенных терминов приводят к извлечению тысяч (сотен тысяч) документов, абсолютное большинство которых пользователю не требуется (информационный шум).

Важным аспектом также является возможность таких систем поддерживать многоязычность, то есть способность обрабатывать запросы на различных языках. Пользователям предлагаются двуязычные словари, электронный переводчик и др. Кроме того, появились системы, осуществляющие мгновенный перевод информационных ресурсов, найденных пользователем в Интернет и копируемых на его компьютер.

Актуальным является использование машиночитаемых тезаурусов. Электронный тезаурус - словарь, предназначенный для анализа текста и информационного поиска, включающий широкий набор семантических отношений между составляющими его терминами.

Создаются системы, позволяющие эффективно вести поиск в полнотекстовых БД. Они базируются на использовании технологий синтаксического и морфологического анализа текста (разбивка на элементы, распознаваемые программой) и оперативной обработки текстов на естественных языках.

При организации одинакового запроса на разных поисковых машинах возможно получение различных по содержанию и широте охвата материалов. Искусство построения запроса требует знаний особенностей каждой конкретной поисковой системы и наличия опыта работы с Интернетом вообще.

Используются метапоисковые системы, обеспечивающие в результате поиска получение суммарных данных с десятка поисковых систем, но при этом объем информации может быть весьма значительным. Частично данная проблема решается предоставлением ими общего списка, вначале которого будут данные, наиболее релевантные запросу. Другим способом удовлетворения потребностей пользователей явилось создание тематически узконаправленных поисковых систем на веб-сайтах - порталов.

Важность проблемы информационного поиска в Интернете породила целую отрасль, задача которой заключается в том, чтобы помочь пользователю в его навигации в киберпространстве. Составляют эту отрасль специальные поисковые инструменты. Условно их можно разделить на поисковые средства справочного типа или просто справочники и поисковые системы в чистом виде.

1.3. Умение осуществлять поиск необходимой информации как универсальное учебное действие в начальной школе

Примерная основная образовательная программа начального общего образования содержит программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся, включающую формирование компетенций обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий.

К познавательным универсальным учебным действиям относится умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников, в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета. Также выпускник начальной школы получит возможность научиться осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета.

По программе формирования ИКТ-компетентности обучающихся в результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. К этим навыкам относится поиск информации в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составление списка используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); грамотное формулирование запросов при поиске в Интернете и базах данных, оценивание, интерпретирование и сохранение найденной информации. Обучающийся научится критически относиться к информации и к выбору источника информации.

В программе Горячева А.В. «Информатика и ИКТ» для четырехлетней начальной школы для образовательной системы «Школа 2100» рассматривается модуль «Поиск информации» при изучении технологического компонента.

В результате изучения данного модуля, обучающиеся должны научиться

· искать, находить и сохранять тексты, найденные с помощью поисковых систем;

· искать, находить и сохранять изображения, найденные с помощью поисковых систем.

При выполнении проектных заданий школьники будут учиться искать и находить нужную информацию и использовать ее, например, при создании печатных или электронных публикаций.

В модуле «Поиск информации» рассматриваются следующие темы:

Источники информации для компьютерного поиска: компакт-диски CD или DVD, сеть Интернет, постоянная память компьютера.

Способы компьютерного поиска информации: просмотр подобранной по теме информации, поиск файлов с помощью файловых менеджеров, использование средств поиска в электронных изданиях, использование специальных поисковых систем.

Поисковые системы. Примеры программ для локального поиска. Поисковые системы в сети Интернет.

Поисковые запросы. Уточнение запросов на поиск информации. Сохранение результатов поиска.

Поиск изображений. Сохранение найденных изображений.

На изучение данного модуля выделяется 6-8 часов.

В образовательных системах «Перспектива» и «Школа России» преподавание информатики ведется по программе Рудченко Т.А., Семенова А.Л. «Информатика. 1-4 классы (3-4 классы)».

Данная программа по информатике нацелена на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с ФГОС. При этом в силу специфики учебного предмета особое место в программе занимает достижение результатов, касающихся работы с информацией.

Изучение информатики в начальной школе по программе Т.А. Рудченко, А.Л. Семенова дает возможность обучающимся овладеть практически значимыми информационными умениями и навыками, их применением к решению информатических и неинформатических задач, одной из которых является использование справочного материала для поиска нужной информации, в том числе словарей (учебных, толковых) и энциклопедий.

Тема «Словарь» изучается во 2 классе. В ходе изучения данной темы обучающиеся научатся искать информацию в словарях, искать в учебном словаре определенное слово, слово по описанию, слова на некоторую букву.

В 4 классе в ходе выполнения проекта «Мой доклад» обучающиеся знакомятся с поиском информации в Интернете.

В рассмотренных программах недостаточно отражена работа по формированию навыка поиска необходимой информации. Вся работа сводится к поиску информации в интернете и на компьютере, поэтому учителю необходимо самостоятельно разрабатывать систему заданий направленных на формирования навыков поиска информации.

Глава 2. Обучение младших школьников поиску информации на занятиях по информатике

2.1. Эмпирическое исследование по проблеме формирования у младших школьников навыков поиска информации

Введение ФГОС начального общего образования предусматривает формирование умения учиться, работать с информацией. Сегодня важно научить младших школьников владеть информацией: знать источники информации, уметь искать ответ на интересующий вопрос, отбирать правильно (в соответствии с темой и задачей) информацию, грамотно оформлять и представлять отобранный материал.

Таким образом, формирование у младших школьников умения осуществлять поиск необходимой информации является важнейшей задачей современной начальной школы. Уровень сформированности данного умения оказывает влияние на приобретение знаний по всем школьным дисциплинам.

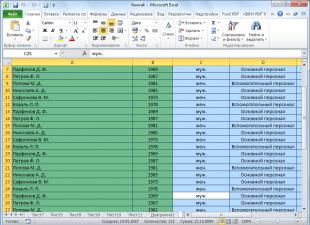

В ходе преддипломной практики в МБОУ г. Мурманска гимназии № 5 нами было проведено исследование в несколько этапов с целью формирования у обучающихся 1 класса навыков поиска необходимой информации. В исследовании принимали участие 10 человек.

На I этапе (констатирующем) мы провели тестирование обучающихся. Первоклассникам были предложены следующие задания:

2. Найти толкования слов в словаре С.И. Ожегова.

3. Найти ответы на предложенные вопросы в статье журнала.

4. Ознакомиться с содержанием книги и найти в ней заданные произведения.

В бланке ответов фиксировалось время, которое обучающийся затратил на его поиск. Если обучающийся не справлялся с заданием в течение одной минуты, то задание выполнялось вместе с ним, а к результату прибавлялось 60 секунд.

В ходе тестирования были получены следующие результаты:

На II этапе (формирующем) нами были проведены занятия по информатике, на которых использовались методы и приемы поиска информации:

1) «В стране информации». Знакомство с понятием информации, видами информации, информационными процессами, в том числе процессом поиска информации.

2) «Поиск в стране книг». Поиск нужной книги в библиотеке, поиск информации в содержании книги и в содержании произведения.

3) «Поиск любимой книги». Практическое занятие в школьной библиотеке, работа с каталогом.

4) «Поиск в стране журналов и газет». Поиск информации в статьях журналов и газет.

5) «Поиск в стране словарей». Работа со словарем.

На каждом занятии обучающиеся выполняли упражнения, формирующие навыки поиска.

На III этапе (контрольном) было проведено повторное тестирование с целью проверки сформированности у обучающихся 1-го класса навыков поиска информации. В результате нами были получены следующие данные:

Нами была проведена статистическая обработка данных с использованием G-критерия знаков. Данный критерий предназначен для выявления сдвига в уровне исследуемого признака, измеренного на двух зависимых выборках или на одной и той же (два замера).

©2015-2019 сайт

Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.

Дата создания страницы: 2017-11-19

Выступление по теме: «Работа с разными источниками информации на уроках в начальной школе»

Современное общество живёт в эпоху постоянного увеличения объёма информации, обновления знаний.

Научно-технические преобразования требуют от каждого человека высокого уровня профессиональных и деловых качеств, способности ориентироваться в сложных ситуациях, быстро и безошибочно принимать решения.

За последнее время чётко обозначилась тенденция к изменению сущности, целей и приоритетных ценностей российского начального общего образования. Новые современные ФГОС устанавливают новые требования к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Уже в начальной школе ученик учиться искать, фиксировать, понимать, преобразовывать, применять, представлять, оценивать достоверность получаемой информации.

Образовательный процесс в современной начальной школе ориентируется на развитие творческих возможностей ребёнка и формирование способности учащихся к самообразованию, умению самому находить источник информации в окружающем мире и пользоваться этим источником, беря из него всю полезную для себя информацию.

Следовательно, задача учителя на уроках в начальной школе познакомить учащихся с разнообразными источниками информации, научить извлекать нужную для каждого информацию, а также применять её в жизни.

На уроках в начальной школе мы знакомим учащихся с разными источниками информации, в том числе с разными видами словарей.

Для того, чтобы учащиеся на начальном этапе приступили к овладению словарным запасом родного языка, мы уже с 1 класса развиваем потребность обращаться к словарю за справками, создаём на уроках и во внеурочное время ситуации поиска лексического значения слова, а также используем спонтанно возникшие ситуации анализа незнакомых слов в тексте учебников или дополнительной литературы.

В процессе работы учащиеся узнают назначение словарей, учатся находить в них нужное слово и уметь работать со словарной статьёй.

В 1-м классе, на первом этапе работы важно научить детей правильно и быстро расставлять слова в алфавитном порядке. Для этого могут быть использованы следующие формы и приёмы работы:

Игра «Паровоз» - учащимся предложена группа слов - “вагончиков”, которые необходимо расставить в алфавитном порядке, сначала по первой букве слова, потом по второй и т. д. Листок со словами передаётся с парты на парту и каждый следующий ученик “прикрепляет” к составу новый “вагончик”.

Игра « Шифровальщик» - учащимся предложено зашифровать своё небольшое сообщение с помощью цифр – порядковых номеров букв в алфавите, учащиеся обмениваются посланиями и расшифровывают их.

Приоритетной целью современной концепции образования становится развитие личности, готовой к правильному взаимодействию с окружающим миром, к самообразованию и саморазвитию. В связи с этим основными задачами начального образования является формирование учебной деятельности как мотива и умения учиться, развитие познавательных интересов школьников и готовность к обуче-нию в основной школе, которая включает в себя учебную самостоятельность и ответственность. Достижение этих показателей невозможно без сформированности общеучебных умений и навыков и овладением обязательным минимумом содержания основных предметных знаний, умений и навыков. Только при этих условиях вчерашний младший школьник сможет чувствовать себя комфортно в основной школе. Особое внимание хочется обратить на сформированность общеучебных умений и навыков, так этот показатель требует более пристального внимания со стороны учителя начальной школы.

Общеучебные умения и навыки условно можно разделить на три категории:

- в познавательной деятельности: наблюдение объектов окружающего мира, умение сравнивать, простейшие измерения разными способами, работа с различными моделями, умение решать творческие задачи на уровне комбинаций, импровизаций.

- в организации деятельности: умение выполнять инструкцию, следовать образцу и алгоритму, самостоятельное установление последовательности действий при решении задач, определение способов контроля и оценки деятельности, определение причин трудностей, нахождение ошибок и их исправление, учебное сотрудничество.

- в области речевой деятельности и работы с информацией: работа с текстами разных видов, владение диалогической и монологической речью, использование простейших логических выражений типа «и/или», «если … то» и т.д., овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования и хранения информации из различных источников.

Особое место приобретают общеучебные умения и навыки, формирующие информационную компе-тентность, так необходимую в сегодняшнем обществе. Одним из основных умений является навык работы с текстом как важным направлением в формировании информационной компетентности.

В новых образовательных стандартах среди планируемых результатов освоения учебных программ, особое внимание уделяется умениям смыслового чтения и работе с текстом по классам. Работа с информацией является составной частью всех учебных предметов в начальной школе в условиях реализации ФГОС. Как известно, текст является универсальным источником получения учениками необходимых новых сведений для решения проблемы. Поэтому для работы над текстом ученик должен овладеть УУД, которые он сможет успешно применять в любой образовательной области.

На этапе принятия учебной задачи - это умение осознать, вычленить, сформулировать информаци-онный запрос, умение выбрать источник информации и оценить его адекватность сформулировано-му запросу.

На этапе поиска информации - умение эффективно работать с любыми доступными источниками информации: последовательно и правильно вести наблюдение, получать искомую информацию в познавательном общении (с взрослыми и сверстниками), работать с текстовой информацией (в книге, компьютере), сужая при этом круг поиска рациональными приемами деятельности.

На этапе обработки информации - умение отделять главное от второстепенного, структурировать и изменять объем информации в соответствии с учебной задачей (без изменения или с изменением системы кодирования).

На этапе хранения информации - осознанное и эффективное использование особенностей памяти при выборе способа кодирования информации, предназначенной для кратковременного или длительного хранения.

Основная работа с текстами в начальной школе проводится на уроках литературного чте-ния. Большое внимание на уроках литературного чтения уделяю работе с текстами не только для формирования техники чтения и понимания прочитанного, но и для развития следующих показателей, которые направлены на формирование способности учащихся применять полученные знания, умения и навыки в учебных и жизненных ситуациях:

Нахождение информации,

Интерпретация текста,

Рефлексия на содержание текста или его форму и их оценка.

Именно эти показатели составляют умение работать с текстом:

— прочтение текста, определение его основных элементов, поиск необходимой информации, иногда выраженной в тексте в непрямой форме; выделение главного и второстепенного содержания;

— сравнение и противопоставление заключённой в тесте информации разного характера, обнаруже-ние в нём доводов и выводов, выведение заключения о намерении автора или главной мысли текста;

—связывание информации, обнаруженной в тексте, со знаниями из других источников, оценка утверждений, сделанных в тексте, исходя из своих представлений о мире, нахождение доводов в защи-ту своего мнения.

Обязательно при работе с текстами научить детей ставить перед собой серию вопросов?

1 серия (вопросы к себе и к тексту перед чтением):

—О чём ты мне расскажешь?

2 серия (при чтении):

— Я понимаю, что читаю?

— Что узнаю из него нового?

3 серия вопросов (после чтения):

— О чём же я прочитал?

— Зачем писатель именно так мне об этом рассказал?

— Хочу ли я ещё что-нибудь узнать и рассказать об этом другим детям или учителю?

— Как мне об этом интереснее и понятнее рассказать другим и добавить другую полезную информацию?

— Для чего и в каких случаях мне поможет (пригодится) прочитанный текст?

Для развития умения находить информацию желательно использовать тексты научно - познавательного характера, соответствующего возрасту учащихся (из детских энциклопедий, природоведческого содержания), жизненные истории, СМИ.

Для того чтобы дети учились интерпретировать полученную информацию, необходимо тексты подбирать разных стилей, но схожих по содержанию.

Попутно должна вестись работа над развитием речи учащихся (пересказы, собственные высказывания, словарный запас речи, её эмоциональность, правильность, точность, выразительность).

При работе над текстами необходимо учитывать мотивацию учащихся и их способность быть читаnелем.

В работе с текстом я выделяю следующие этапы :

- Работа с текстом до чтения.

Цель данного этапа: вызвать у ученика желание, мотивацию прочитать текст, развивать умения предполагать, предвосхищать содержание текста.

Приемы работы:

- чтение фамилии автора, названия текста,

- чтение выделенных слов,

- рассматривание иллюстраций,

- высказывание предположений о теме, содержании текста.

- Работа с текстом во время чтения.

Цель: обеспечить полноценное восприятие текста.

Приемы работы:

- чтение текста по частям с комментированием,

- диалог с автором (находить в тексте прямые и скрытые авторские вопросы, задавать свои вопросы),

- обдумывать предположения о дальнейшем содержании текста, проверять совпадают ли они с замыслом автора, включать воображение),

- работа с малознакомыми, непонятными словами,

- выборочное чтение,

- беседа по содержанию,

- сравнение содержания текста со своим предположением.

- Работа с текстом после чтения.

Цель: обеспечить углублённое восприятие и понимание текста на уровне смысла.

Приемы работы:

- постановка проблемного вопроса к тексту,

- повторное обращение к заглавию текста и иллюстрациям (Подтвердились ли предположения и прогнозы о теме и содержании урока?),

- высказывание и аргументация отношения к прочитанному,

- характеристика событий, места действия, поступков героев,

- выполнение творческих заданий учащимися.

При работе над текстом я также использую и другие интересные приёмы работы.

● вопросно-ответные упражнения - предполагают запрашивание и предоставление необходимой информации;

● восстановление / заполнение пропусков - приём работы со связным текстом, в котором преднамеренно пропущено или перекрыто решёткой каждое nропущенное слово. Дети должны восстановить деформированный текст, подобрать пропущенные слова по смыслу, исходя из контекста или при-вычной сочетаемости слов;

● называние - приём работы, основанный на присвоении имени анализируемому материалу (картине, диаграмме, тексту, пр.);

● составление списка - приём работы, заключающиёся в перечислении объектов или идей, связанных с определённой темой/ситуацией (выбор действующих лиц, изменения в описании природы, последовательность происходящих событий);

● множественный выбор - выбор правильного ответа из предложенных вариантов;

● деление текста на абзацы - деление сплошного текста на части согласно основной идее, содержа-щейся в каждой из них;

● составление плана - сокращение информации текста до основных идей, записанных в форме плана, по пунктам;

● предвосхищение/прогнозирование (приём антиципации) - приём работы, направленный на развитие умения предвосхищать содержание текста;

● викторина - опрос-соревнование или опрос-игра, в которой участники отвечают на фактические вопросы по содержанию;

● логическая перегруппировка/восстановление последовательности - перераспределения предлагаемого материала в логической последовательности или по плану. Результатом работы является вос-созданный связный текст, серия картинок и т.д.

Перечисленные выше приёмы работы могут быть использованы для развития смыслового чтения .

Нетрадиционные приёмы работы с текстом предлагает нам технология развития критического мышления

Прием “ Кластер” помогает систематизировать имеющиеся знания. Правила построения кластера очень простые. Рисуем модель Солнечной системы: звезду, планеты и их спутники. В центре распо-лагается звезда - это наша тема. Вокруг нее планеты - крупные смысловые единицы. Соединяем их прямой линией со звездой. У каждой планеты свои спутники, у спутников свои. Система кластеров охватывает большее количество информации. Кластеры можно использовать на различных стадиях урока.

Прием “Верные и неверные утверждения”. Этот прием может быть началом урока. Учитель пред-лагает ряд утверждений по определенной теме. Учащиеся выбирают “верные” утверждения, полагаясь на собственный опыт или интуицию. В любом случае они настраиваются на изучение темы, выделяют ключевые моменты, а элемент соревнования позволяет удерживать внимание до конца урока. На стадии рефлексии возвращаемся к этому приему, чтобы выяснить, какие из утверждений были верными.

Прием “ Синквейн”. Синквейн - самая легкая форма стихотворений по алгоритму, в переводе означает стихотворение, состоящее из пяти строк, которое пишется по определенным правилам.

На 1 строчке записывается 1 слово - существительное. Это тема синквейна.

На 2 строчке надо написать 2 прилагательных, раскрывающих тему синквейна.

На 3 строчке - 3 глагола, описывающих действия, относящиеся к теме синквейна.

На четвертой - фраза, состоящая из нескольких слов, с помощью которых ученик выражает свое отношение к теме.

Пятая строчка - это слово - резюме, которое позволяет выразить личное отношение к теме, дает ее новую интерпретацию.

Прием “Ключевые слова” осуществляет стадию вызова на уроке. По ключевым словам можно придумать рассказ или расставить их в определенной последовательности, а затем, на стадии осмысления искать подтверждение своим предположениям, расширяя материал.

Прием “Пометки на полях” работает на стадии осмысления. Во время чтения учебного текста дается целевая установка: по ходу чтения делать в тексте пометки. Учителю необходимо предварительно определить текст или его фрагмент для чтения с пометками, напомнить правила расстановки маркировочных знаков, обозначить время, отведенное на работу, проверить работу.

Маркировочные пометки:

Знаком “галочка” отмечают информацию, которая известна ученику.

Знаком “плюс” отмечают новую информацию, новые знания.

Знаком “вопрос” отмечается то, что осталось непонятно и требует дополнительных сведений.

Может быть несколько вариантов пометок:

2 значка - “+” и “V”, 3 значка - “+”, “V”, “?” или 4 значка - “+”, “V”, “?”, “-” (думал иначе).

Данный прием требует от ученика активного и внимательного чтения. Использование маркировочных знаков помогает соотносить новую информацию с имеющимися представлениями.

Прием «Составь задание». Цель: сформировать умение вдумчиво читать, преобразовывать текстовую информацию с учётом цели дальнейшего использования.

В последнее время большое значение уделяется методу проектов, который способствует развитию творчества учащихся. Это может быть тест, учебная задача по предмету или составление ребуса, кроссворда, головоломок. К отдельным заданиям следует относиться осторожно. В течение урока ученик не обладает достаточным временем, чтобы составить хороший кроссворд, сканворд или головоломку. Такие задания я задаю на дом. Наиболее эффективным заданием творческой работы считаю составление кроссвордов по прочитанным произведениям. Это повышает интерес детей к учению, развивает их наблюдательность, дает возможность полноценнее воспринимать художественное про-изведение. Применяя кроссворды на уроках литературного чтения при повторении пройденного материала в доступной и интересной форме можно развивать навыки творческой работы, желание детей читать и перечитывать книги, а значит, самостоятельно открывать что-то новое, познавать мир. Составление викторин к прочитанному произведению способствует более внимательному и вдумчи-вому отношению к произведению. Эта работа нравится детям, и они стремятся читать произведение как можно внимательнее, чтобы составить викторину посложнее, а ответить на вопросы своих товарищей без ошибок.

Можно предложить ученикам самостоятельно придумать оригинальное задание. Это уже не просто беглое прочтение учебного текста. Это его осмысление, анализ, связь с предыдущим пройденным материалом. Ученики могут на уроке поменяться заданиями, что позволит им лишний раз повторить учебный материал. Ребята могут сравнить качество выполнения подготовленных учебных заданий.

Таким образом, продуманная и целенаправленная работа с текстом позволяет вычерпывать ребёнку из большого объема информации нужную и полезную, а также приобретать социально - нравственный опыт и заставляет думать, познавая окружающий мир.

ИНФОРМАТИКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

ВВЕДЕНИЕ

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЛИТЕРАТУРА

Введение

Мы живем в информационном обществе. Персональный компьютер (ПК) превратился в основное средство деятельности во многих профессиях. И достаточный уровень взаимодействия человека с ПК должно обеспечить школьное образование. Повышение эффективности использования ПК происходит вследствие того, что человек передает ПК большую часть своих рутинных действий и у него освобождается таким образом время для творческой работы, недоступной машине. И это творчество человека тем продуктивнее, чем больше у него развито логическое мышление, навыки оперирования формальными понятиями и объектами. В настоящее время имеется ряд разработок разных авторов , по которым в начальной школе изучаются некоторые вопросы из разделов теоретической и прикладной информатики без компьютера с целью подготовки к ознакомлению с теоретическими основами информатики, развития логического мышления. В задачи пропедевтического курса информатики целесообразно включать приобретение навыков и умений анализировать любые объекты и системы из окружающей нас действительности. Для изучения можно выделить следующие аспекты:

изучение алгоритмов;

развитие процессов мышления, рассуждений, логики;

изучение объектов и систем;

построение информационно-логической системы понятий и явлений, в которых обобщаются объекты, алгоритмы, правила вывода.

Это одна часть вопросов, с которыми полезно знакомить учащихся в начальной школе на уроках информатики. Но уроки информатики не будут для детей таковыми, если на них не предусмотрена работа на компьютере. Как показал опыт многолетней работы автора с детьми 8-10 лет - не важно какая вычислительная техника имеется в распоряжении детей. Важно то, что на уроках информатики они на ней работают: осваивают технику безопасности, работу на клавиатуре и т. д.

Итак, для курса информатики в начальной школы характерны цели, связанные как с освоением основных понятий информатики, так и с приобретением навыков работы на ПК. Начинать осваивать ПК и информационные технологии можно в начальной школе со второго класса.

Известно, что “Информатика” как наука включает семь направлений :

теоретическая информатика, использующая математические методы (математическая логика, вычислительная математика, системный анализ, теория принятия решений и т.д.) для построения и изучения моделей хранения, обработки, передачи информации;

вычислительная техника (ВТ);

программирование;

информация в обществе и природе;

кибернетика;

искусственный интеллект;

информационные системы.

В школьном курсе информатики для старших классов делается акцент на изучение первых четырех направлений. При этом наиболее полно изучаются ВТ и программирование. Начав изучение информатики в начальной школе, в старших классах можно больше уделить внимания другим направлениям информатики.

Таким образом, начальный курс информатики в общеобразовательной школе (2-5 классы) включает две компоненты:

Теоретические вопросы, освещающие основные понятия из области теоретической информатики и прикладной (информационных систем, искусственного интеллекта, ВТ);

Практические занятия, направленные на приобретение умений и навыков:

работы на ПК,

решения интеллектуальных и креативных задач.

Тематическое планирование курса

Курс информатики для трех классов начальной школы можно разбить на пять модулей, в каждом из которых изучаются:

информация,

алгоритмизация,

персональный компьютер,

элементы логики,

объекты и системы,

Эти модули изучаются в каждом классе. Знания по темам внутри каждого модуля расширяются и углубляются спиралеобразно. На каждом витке знания предыдущего являются основой для дельнейшего изучения. В таблицах 1-5 приводится тематическое содержание перечисленных выше модулей по классам. Таблица 1

Информация2-ой класс 3-ий класс 5-ый класс

1. Понятие “информация”.

1. Характеристики информации по способу восприятия, объему, характеру.

1. Преобразование информации.

2. Виды информации (в зависимости от ее носителя).

2. Источники и носители информации.

2.Источники и приемники информации.

3. Способы восприятия информации об окружающем нас мире.

3. Способы передачи информации.

4. Информация о себе.

4. Кодирование информации.

5. Двоичное кодирование.

6. Единицы измерения информации.

7. Формы представления информации.

8. Представление информации в памяти ПК.

Таблица 2

Алгоритмизация2-ой класс 3-ий класс 5-ый класс

1. Последовательность состояний в природе, последовательность действий.

1. Блок-схемы алгоритмов. Запись алгоритмов с помощью блок-схем.

1. Алгоритмы с вложенными циклами.

2. Составление последовательности действий. Поиск и исправление ошибок в последовательности действий.

2. Ветвление в алгоритмах.

2. Алгоритмы с параметрами.

3. Понятие “алгоритм”.

Линейные алгоритмы.

3. Циклические алгоритмы.

3.ПК - Исполнитель алгоритмов. Команда присваивания.

4.Формы записи алгоритмов (словесная, с помощью геометрических фигур, рисунков).

4. Практика по составлению алгоритмов различного вида.

5. Понятие “Исполнитель”. Виды исполнителей. Работа в среде программных Исполнителей (“Закраска”, “Художн-ик”).

5. Координаты. Координатная плоскость.

Исполнение алгоритмов на координатной плоскости.

Исполнители алгоритмов. Система команд Исполнителя (СКИ). Работа с СКИ “Кенгу-ренок”.

Таблица 3

Персональный компьютер2-ой класс 3-ий класс 5-ый класс

1. ПК в жизни общества

Устройства ПК. Память. Виды памяти. Работа с разными видами памяти на ПК.

1. Устройства ПК. Устройство памяти. Адресация. Средства доступа.

2. Устройства, входящие в состав ПК. Компьютерные сети.

Практическая работа на ПК: ППС для развития внимания, памяти, мышления.

Работа с ППС учебного назначения по общеобразовательным предметам.

2. Устройство микроЭВМ: интегральные схемы, логические элементы.

3. Знакомство с клавиатурой. Набор информации о себе на клавиатуре.

3. Практическая работа с ППС по общеобразовательным пре-дметам (русский язык, математика и др.).

4. Компьютерные игры: логические, по управлению движущимися объектами.

4. Редактор текстов (система команд).

5. Операционная система ПК.

6. Файловая система на дисках.

Таблица 4

Элементы логики2-ой класс 3-ий класс 5-ый класс

1. Установление закономерностей (задачи).

1. Высказывания. Отрицание высказываний. 1. Логические операции.

2. Понятие множества. Множества в природе. 3. Дерево возможностей.

2. Пути в графах, удовлетворяющие заданным критериям.

3. Понятия: отрицания (не),

объединения (и), выбора (или).

3. Графы. Описание графов. Пути в графах.

4. Множество и его элементы. Задание множества. Операции над множествами.

Таблица 5

Объекты и системы2-ой класс 3-ий класс 5-ый класс

1. Выделение признаков предметов.

1. Отдельные предметы и общие названия.

1. Составные объекты. Дерево состава.

2. Узнавание предметов по заданным признакам. Сравнение двух и более предметов.

2. Разные предметы с общим названием. 2. Адреса объектов.

3. Разбиение предметов на группы в соответствии с указанными признаками.

3. Состав и действия предметов с общим названием.

3. Связь между составом сложного объекта и адресами его компонент.

4. Отличительные признаки. Значения отличительных признаков у разных отдельных предметов. Имена объектов.

Анализируя содержание модулей курса и обобщая опыт работы в таблице 6 приводится количество часов, необходимое для изучения каждого модуля в каждом классе.

Таблица 6 Количество часов

п/п Модули курса 2 кл.

Информация 4 4 8

Алгоритмизация 9 9 6

Персональный компьютер 6 8 12

Элементы логики 6 6 4

Объекты и системы 5 5 5

Развитие внимания, памяти, логического мышления.

И Т О Г О: 34 34 34

Пункт 6 в таблице нацелен на развитие указанных качеств путем решения, составления разного рода развивающих задач, игр, работе с тестами, программными средствами учебного назначения по общеобразовательным предметам. В последнем случае с используемыми ППС необходимо познакомить учителя-предметника и согласовать время работы с ними (в качестве средства закрепления, повторения изученного учебного материала, самостоятельной работы учащихся работа).

Анализ таблиц 1-6 позволяет составить тематическое планирование трехгодичного курса с указанием часов, отводимых на изучение отдельных тем, а также указать средста обучения и организационные формы обучения. Ниже в таблицах 7-9 приводятся примерные тематические планы по курсу “Начала информатики” для 2, 3 и 5-ого классов общеобразовательной школы с указанием: тем, количества уроков для их изучения, форм организации занятий и используемых средств обучения (к которым относится и ВТ).

Таблица 7 Курс "Начала информатики” для 2-х классов. №

п/п Тема Средства обучения Форма

обучения К-во

1.1. Введение. Понятие "информация". Виды информации. Способы восприятия информации об окружающем нас мире. Информация о себе. Натуральные запа-хи. ощу-щения Беседа,

Подготовка к введению понятия алгоритма.

Последовательность действий; последовательность состояний в природе.

Составление последовательности действий.

Поиск и исправление ошибок в последовательности действий. Рисунки. Беседа,

Практические занятия. 2

Понятие алгоритма; линейные алгоритмы. Формы записи алгоритмов (словесная, с помощью рисунков, геометрических фигур). Рисунки. Беседа,

практи-ка. 4

Понятие “Исполнители”. Виды Исполнителей.

Работа в среде программных Исполнителей

("Закраска", "Художник"). Рисунки,

ППС Беседа,

работа на ПК. 1

Персональный компьютер.Его роль в повседневной жизни.

Составляющие устройства. Компьютерные сети. Знакомство с клавиатурой ПК.

Набор информации о себе по заданному образцу на клавиатуре ПК. Компьютерные игры Устройс-тва ПК Беседа с демонстрацией.

Работа на ПК 6

Элементы логики.

Задачи на установление закономерностей.

Понятия: отрицания (не), объединения (и), выбора (или).

Понятие множества. Множества в природе и вокруг нас Рисунки,задачи. Беседа,

практика. 6

Объекты и системы.

Выделение признаков предметов.

Узнавание предметов по заданным признакам. Сравнение двух и более предметов.

Разбиение предметов на группы в соответствии с указанными признаками.

практические занятия. 5

6. ППС, задачи,

тесты. Тренинг, работа на ПК. 4

После первого года обучения по курсу “Начала информатики” учащиеся должны знать:

технику безопасности при работе на ПК, взаимодействия с устройствами: мышью, клавиатурой;

понятие об информации, способах ее восприятия;

характеристики информации по объему, содержанию, характеру;

общую структуру ПК (монитор, системный блок, устройства ввода/вывода информации);

об использовании ПК в повседневной жизни, профессиональной деятельности;

понятие “компьютерные сети” (локальные и глобальные);

понятие “множества” (вокруг нас, в природе, множество имен, подмножества);

необходимую информацию о себе и своих родителях;

понятия о линейных алгоритмах, способах его представления, исполнителях алгоритмов, системах команд исполнителей

Кроме того, учащиеся должны уметь:

работать с ППС для этого возраста при помощи мыши и через программное меню;

работать с играми по управлению движущимися объектами и с логическими играми;

переключать шрифты с русского на латинский и наоборот, набирать на клавиатуре простой текст с заглавными буквами, символами клавиатуры, с числами;

составлять последовательности действий для достижения поставленной цели;

рисовать геометрические фигуры в среде исполнителя “Художник”;

решать задачи на установление числовых, символьных, буквенных закономерностей и придумывать аналогичные;

выделять признаки предметов, узнавать предметы по заданным признакам;

разбивать предметы на группы в соответствии с указанными признаками.

Таблица 8

Курс "Начала информатики” для 3-х классов.N п/п Тема Средства

обучения Форма

обучения Часы

1.2. Повторение. Характеристики информации по способу восприятия,объему,характеру.

Источники и носители информации. Рисунки.

Беседа с демонстрацией.

Формы представления алгоритмов.

Блок-схемы алгоритмов. Запись алгоритмов с помощью блок-схем. Составление блок-схем известных алгоритмов.

Ветвление в алгоритмах,

Циклические алгоритмы.Условие окончания цикла.

Координаты. Координатная плоскость (к.п.). Исполнение алгоритмов на к.п.

Система команд Исполнителя. Работа в среде исполнителя “Кенгуренок”. Беседа с демонстрацией,

практика,

работа на ПК. 9

Устройства, входящие в состав ПК.

Память; виды памяти.

Работа с разными видами памяти. ПК. Беседа с

демонстрацией 3

Элементы логики.

Высказывания. Отрицание высказываний.

Дерево возможностей.

Графы. Описание графов. Пути в графах.

Множество и его элементы. Задание множества. Операции над множествами. Таблицы, задачи. Беседа,

практика, тренинг. 8

Объекты и системы.

Отдельные предметы и общие названия.

Разные предметы с общим названием.

Состав и действия предметов с общим названием. Отличительные признаки (атрибуты). Значения отличительных признаков у разных отдельных предметов. Имена объектов. Таблицы, рисунки, задачи Беседа,

практика, тренинг. 5

Развитие внимания, памяти, мышления.

Интегрированные занятия по курсу математики, русского и английского языков.

ППС, задачи, тесты, игры.

работа на ПК.

После второго года изучения курса “Начала информатики” учащиеся должны знать: понятие циклического алгоритма;

понятие о координатной плоскости, декартовой системе координат;

имена объектов;

понятие графа, дерева;

графическое представление алгоритмов (блок-схема);

виды памяти в ПК;

условную запись имен программ в системе Norton Commandor

При этом учащиеся должны уметь: составлять блок-схемы алгоритмов;

исправлять ошибки в алгоритмах;

исполнять алгоритмы на координатной сетке;

работать в среде исполнителя “Кенгуренок”;

выделять разные предметы с общим названием, определять состав и действия предметов с общим названием;

находить отличительные признаки у разных отдельных предметов;

находить программы в системе Norton Commandor по заданным именам.

Таблица 9

Курс "Начала информатики” для 5-х классов. №

п/п Тема Средства обучения. Форма

обучения Часы

Информация (повторение).

Преобразование информации.

Источники и приемники информации.

Способы передачи информации; кодирование информации.

Двоичное кодирование информации.

Единицы измерения информации.

Формы представления информации.

Представление информации в памяти ПК. Рисунки,

схемы. Беседа,

тренинг, опрос. 1

Алгоритмизация.

Алгоритмы с вложенными циклами.

Алгоритмы с параметрами.

ПК-исполнитель алгоритмов.Команда присваивания. Рисунки,

ПК. Беседа, тренинг,

рабоота на ПК. 4

Устройство памяти. Адресация. Средства доступа. Процессор. Назначение. Характеристики.

Интегральные схемы, логические элементы: принцип работы.

Операционная система ПК.

Файловая система на дисках.

Работа в текстовом и графическом редакторах. Беседа с демонстр. 10

Элементы логики. Повторение.

Логические операции.

Пути в графах, удовлетворяющие заданным критериям. 4

Объекты и системы.

Составные объекты. Дерево состава.

Адреса объектов.

Связь между составом сложного объекта и адресами его компонент. Рисунки. Беседа, практика. 4

Развитие внимания, памяти, мышления.

ППС, тесты, задачи. Интегрир. уроки по общеобр. предм. на

После третьего года изучения курса учащиеся должны знать:

способы преобразования информации;

источники и приемники информации;

способы передачи информации;

способы кодирования информации;

двоичное кодирование, представление информации в памяти ПК, единицы измерения информации;

работу процессора, дисковода;

понятие “вложенных алгоритмов”, “алгоритмов с параметрами”;

команду присваивания;

команды текстового редактора MS.

Учащиеся должны уметь:

кодировать информацию с помощью числовых, символьных и графических кодов, придумывать коды;

декодировать информацию,

оперировать с единицами измерения информации;

работать в текстовом редакторе MS;

строить графы, удовлетворяющие заданным критериям;

рисовать дерево состава сложных объектов;

обращаться к разным видам памяти компьютера.

Что касается первого класса, то здесь уместны интегрированные уроки по общеобразовательным предметам с использованием имеющегося программного обеспечения. Как показал опыт работы в 1999-2000 учебном году в гимназии № 5 Советского района (учитель- Потапова Ирина Владимировна, преподаватель информатики – Вяткина Анна Юрьевна) один раз в неделю дети с огромным желанием занимались русским языком на компьютерах, закрепляя и повторяя пройденный материал. При этом дети знакомятся только с необходимыми для работы клавишами на клавиатуре и все их внимание направлено на усвоение предлагаемого в программных средствах материала.

Мтодика проведения занятий

Содержание процесса обучения определяется требованиями жизни, заказом общества на уровень знаний учащихся после окончания школы. Внутренней организацией содержания является форма организации обучения. Урок - это основная форма организации обучения при поурочной системе образования, имеющей место в нашей стране. Как продуктивно использовать время на уроке? Наиболее приемлем комбинированный вид урока, на котором на разных фазах сочетаются несколько видов деятельности; при этом не исключаются другие виды уроков. На уроке выделяются четыре фазы. На заключительной фазе в конце каждого занятия учащимся предоставляется возможность поработать на компьютере. После установачной фазы урока идет его основная познавательная часть, определяемая доминантной целью урока. Затем следует его вариативная часть, когда вид деятельности определяется вспомогательными целями урока: развитие памяти, мышления, проверка домашнего задания, вопросы для закрепления нового материала и проверки качества его усвоения. При этом используются тесты, задачи, игры - деятельность, при которой требуется “пошевелить мозгами”. В таблице 10 представлена структура урока по описанным выше программам. Таблица 10

Структура урокаВид деятельности Познавательная. Развитие мышления, памяти, внимания; проверка усвоения познават. матер., дом. зад. Работа на компьютере

Средства

обучения.

Рисунки, таблицы, устройства ПК. Тесты, задачи, рисунки. ППС

Продолжит. 10-15 минут 10-15 минут 15-20 минут

В таблице 10 в первой строке указаны виды деятельности на трех фазах урока, кроме установочных 1-3 минут. Во второй строке указаны средства обучения, используемые на указаныых фазах урока. В третьей строке приведено время для работы в каждой фазе урока. Интересным видом деятельности на уроках информатики является игра “Эрудиты в информатике”. Проводить можно в конце года на параллеле классов. Можно и среди групп одного класса в течение учебного года. Например, в 1998 году в школе № 165 Советского района было шесть 5-х классов. Согласно жеребьевке определились три пары классов, из которых вышли три победителя в финал. Из них выявился победитель. Игра состоит из нескольких конкурсов, в которых участвуют представители команд (по одному учащемуся от команды) или группа учащихся от команды. В ходе игры ребята участвуют в следующих конкурсах:

Приветствие

Домашнее задание.

Игра “Пойми меня”.

Конкурс капитанов

Написать алгоритмы

Работа с ППС по математике, русскому языку.

Нарисовать рисунок.

Создать “Страшилку”

Набрать текст в простом текстовом редакторе.

Ответить на вопросы компьютера.

Приветствия команды готовят по-разному в соответствии со своими творческими возможностями. Это может быть просто речь или стихотворная речь, танец и т.д. Эмблема готовится также творчески.

Домашнее задание команды получают накануне конкурса. Им может быть любой вид деятельности: составление алгоритма, кодирование информации и т.п., но для всех команд однотипное.

Игра “Пойми меня” может содержать несколько заданий (по аналогии с телевизионной игрой). Но все задания касаются терминологии из курса Информатики.

Конкурс Капитанов призван показать эрудицию капитанов. Для них готовятся задания заранее на компьютере. Им дается какое-то время для его выполнения. Это могут быть: установление закономерностей, расшифровка или шифровка информации, придумывание пословиц и т.п. Оценивается скорость выполнения, оригинальность решения.

Представители команд работают на компьютере с программами по математике, русскому языку, набирают информацию в простом текстовом редакторе. Оценивается скорость работы

Другие представители команд рисуют на компьютере рисунки на заданную тему (оценивается дизайн, фантазия, скорость исполнения).

В конкурсе “Создание Страшилки” требуется из заданных фрагментов сконструировать наиболее страшное существо. Оценивают этот конкурс сами ребята.

Описанная игра подводит итог годового изучения курса. Некоторые ее фрагменты (начиная с пункта 4) желательно использовать в течение учебного года.

Поскольку в начальной школе у детей преобладает мышление наглядно-дейст-венное и наглядно-образное, то весь понятийный аппарат информатики следует сопровождать демонстрациями, опытами. Это относится к таким понятиям как информация, характеристики информации, кодирование информации и другие вопросы из таблицы 1. Игровая атмосфера при изучении этих вопросов во 2-3-их классах способствует лучшему восприятию, пониманию и запоминанию учебного материала.

Заключение

В результате изучения курса по описанной программе учащиеся получают знания и приобретают умения и навыки как из области теоретической информатики, так и из прикладных направлений. Полученные знания будут развиваться при изучении предмета в последующих классах.

К ППС, указанных в средствах обучения, относятся разработанные в Сибирском институте образовательных технологий РАО компьютерные курсы по математике для 2-ого, 5- 6-ого классов общеобразовательной школы, тесты для развития мышления, программные разработки фирмы “Никита” .

Программа описанного курса прошла апробацию в школах Советского района г. Новосибирска.

Литература

Ершов А.П. Концепция информатизации образования./Информатика и образование. -1988. -№ 6.- С. 3-22.

Давыдов В.В., Рубцов В.В. Тенденции информатизации образования./Сов. педагогика. -1990. -№ 2. -С. 20-43.

Энциклопедический словарь Информатика./Под общ. ред. Поспелова Д.А. М., “Педагогика-пресс”. -1994.-350 с.

Валединский В. Информатика для 5-6 классов. Основные понятия. М., “Открытый мир”. -1996. -64 с.

Валединский В. Информатика для 5-6 классов. Алгоритмы. М., “Открытый мир”. -1996. -62 с.

Горячев А.В., Волкова Т.О., Лобачева Л.Л., Спиридонова Т.Ю., Суворова Н.И. Программа нетрадиционного курса информатики без компьютеров для трехлетней и четырехлетней начальной школы “Информатика в играх и задачах”. (Пояснительная записка). /Вестник образования. М. -1996.- № 10. -С.63-70.

Валединский В. Информатика для 2 -х классов. М., “Открытый мир”. -1995. -48 с.

Тэтчел Дж., Беннетт Б., Фрейзер К., Смит Б.Р. Осваиваем микрокомпьютер. В 2-х кн. Пер. с англ. -М.: Мир, -1989. -128 с.

Кершан Б., Новембер А., Стоун Дж. Основы компьютерной грамотности. Пер. с англ. М., “Мир”. -1989. - 254 с.

Оригинал: http://www.websib.ru/noos/it/method.htm

В современном обществе каждому человеку приходится постоянно иметь дело с огромным потоком информации. Чтобы не потеряться в этом потоке, необходимо иметь элементарные навыки работы с информацией: навык поиска, анализа, обработки, хранения, использования и применения информации в максимально рациональной форме. Первичный опыт работы с информацией закладывается именно на этапе обучения в начальной школе и становится залогом успешного обучения в дальнейшем.

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО) отмечает, что в «результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе выпускники должны приобрести первичные навыки работы с информацией».

Умение работать с информацией – это универсальное учебное действие, необходимое на уроках по всем предметам начиная с первого класса. Очевидно, что формировать универсальные учебные действия учителю предстоит не только в урочной, но и во внеурочной деятельности в большей степени на предметном материале.

Учить работать с информацией я начинаю уже с первых дней в первом классе.

Рассмотрим и выполним несколько видов задач при работе с информацией.

I. Задачи на поиск, получение, селекцию, фиксацию информации.

1. Какие птицы спрятались на дереве?

кряваяк

карудодкар

тетеревжужужу

туктукдятелтуктук

капсиницакап

кукуласточкакуку

жстриж

и

в

орёл

л

г

а

На дереве спрятались названия птиц. Найди их.

Найденные на дереве названия птиц выдели цветом.

Сколько птиц спряталось на дереве? Напиши .__________________

Нарисуй своё дерево. Спрячь на нём названия животных.

Попроси соседа по парте найти названия загаданных тобой животных.

- Как вы видите, одно простое задание решает много важных задач: и внимание, и работа над техникой чтения, и повторение тем по окружающему миру, и математика, и логическое мышление, пополнение словарного запаса, коммуникативные навыки.

2. Условные знаки в быту

Рассмотри знаки.

Расскажи . Видел ли ты эти знаки на ярлычке одежды?

Подумай. Для чего нужны символы на ярлычках одежды?

Подумай. Какие из этих знаков запрещают что-то делать? Отметь их красным карандашом. Как ты догадался?

Расскажи. Что обозначает каждый из этих значков?

Рассмотри ярлычки своей одежды. Какие условные обозначения есть на ярлычках твоей одежды?

Ярлычок – это маленький листок с информацией об одежде с указание рекомендацией по уходу за ней.

II. Задачи на преобразование, интерпретацию и применение информации.

1. Шифровка

Рассмотри таблицу.

Расшифруй слово, используя ключ к разгадке.

6 ☺, 1☺, 7 ☺, 2 ☼, 3 ☼, 1☺.

Запиши слово, которое у тебя получилось. _________________

Запиши. Из скольких цветов состоит радуга? _______________

Какие слова по порядку нужно вспомнить, чтобы не ошибиться в написании цветов радуги?

Нарисуй радугу.

Найди в таблице 7 букв, на которые начинаются названия цветов радуги.

Зашифруй эти буквы в виде цифрового кода.

_______________________________________

Рассмотри таблицу.

Зашифруй несколько слов, используя ключ к разгадке.

Попроси своего соседа по парте расшифровать слова.

2. Какие буквы чаще встречаются в тексте?

Подумай. Какие буквы чаще встречаются в тексте: гласные или согласные?

Прочитай высказывания. Отметь знаком высказывание, с которым ты согласен.

Чаще встречаются гласные.

Чаще встречаются согласные.

Проведи проверку.

Прочитай стихотворение А.Барто «Слон»:

Спать пора! Уснул бычок,

Лёг в коробку на бочок.

Сонный мишка лёг в кровать,

Только слон не хочет спать.

Головой кивает слон,

Он слонихе шлёт поклон.

Посчитай в стихотворении все гласные буквы и все согласные и запиши результат в таблицу.

Подтвердилось ли твоё предположение? Напиши._________________________

Сделай вывод.

В стихотворном тексте чаще встречаются ________________________________

3. Информационные знаки

Вспомни. Где пешеходы должны переходить улицу?

Подумай. Запрещающие или информирующие эти знаки?

Объясни. Почему ты так решил?

Рассмотри знаки.

Сравни. Чем похожи эти знаки? Чем они различаются? Расскажи.

Под каждым знаком напиши название пешеходного перехода, который этот знак обозначает.

Докажи. Почему опасно путать эти знаки?

4. Неизвестный гриб

Саша и Маша нашли в лесу незнакомый гриб и принесли его домой.

Подумай. Какую книгу должны взять дети, чтобы узнать название гриба?

Отметь нужную книгузнаком

□ Орфографический словарь.

□ Толковый словарь.

□ Энциклопедия о животных.

□ Атлас – определитель.

□ Атлас карт.

□ Кулинарная книга.

Подумай. По какому признаку ты будешь искать нужную информацию в орфографическом словаре?

Отметь знаком этот признак.

□ Внешний вид.

□ Место нахождения.

□ Название по алфавиту.

□ Название по способу приготовления блюд.

6. Перевёртыши.

Прочитай правила игры.

Перевёртыши – это забавная игра. Игроку даётся фраза. Он должен к каждому слову фразы подобрать слово с противоположным значением. В итоге игры получится известная пословица или поговорка.