Этапы проектирования базы данных

Все тонкости построения информационной модели некоторой предметной области деятельности человека преследуют одну цель – получить хорошую БД. Поясним термин – хорошая БД и сформулируем требования, которым должна удовлетворять такая БД:

1. БД должна удовлетворять информационным потребностям пользователей (организаций) и по структуре и содержанию соответствовать решаемым задачам;

2. БД должна обеспечивать получение требуемых данных за приемлемое время, т.е. отвечать требованиям производительности;

3. БД должна легко расширяться при реорганизации предметной области;

4. БД должна легко изменяться при изменении программной и аппаратной среды;

5. Корректные данные, загруженные в БД, должны оставаться корректными (данные должны проверяться на корректность при их вводе).

Рассмотрим основные этапы проектирования (рис. 3.5):

Первый этап . Планирование разработки базы данных. На этом этапе выделятся наиболее эффективный способ реализации этапов жизненного цикла системы.

Второй этап . Определение требований к системе. Производится определение диапазона действий и границ приложения базы данных, а также производится сбор и анализ требований пользователей.

Третий этап . Проектирование концептуальной модели БД. Процесс создания БД начинается с определения концептуальной модели, представляющей объекты и их взаимосвязи без указания способов их физического хранения. Усилия на этом этапе должны быть направлены на структуризацию данных и выявление взаимосвязей между ними. Этот процесс можно разбить еще на несколько подэтапов:

a) Уточнение задачи. Еще перед началом работы над конкретным приложением у разработчика обычно имеются некоторые представления о том, что он будет разрабатывать. В иных случаях, когда разрабатывается небольшая персональная БД, такие представления могут быть достаточно полными. В других случаях, когда разрабатывается большая БД под заказ, таких представлений может быть очень мало, или они наверняка будут поверхностными. Сразу начинать разработку с определения таблиц, полей и связей между ними явно рановато. Такой подход может привести к полной переделке большей части приложения. Поэтому следует затратить некоторое время на составление списка всех основных задач, которые в принципе должны решаться этим приложением, включая и те, которые могут возникнуть в будущем.

Рис. 3.5. Схема проектирования БД

b) Уточнение последовательности выполнения задач. Чтобы приложение работало логично и удобно, лучше всего объединить основные задачи в группы и затем упорядочить задачи каждой группы так, чтобы они располагались в порядке их выполнения. Группировка и графическое представление последовательности их выполнения поможет определить естественный порядок выполнения задач.

c) Анализ данных. После определения списка задач необходимо для каждой задачи составить подробный перечень данных, требуемых для ее решения. После этапа анализа данных можно приступать к разработке концептуальной модели, т.е. к выделению объектов, атрибутов и связей.

Четвертый этап . Построение логической модели. Построение логической модели начинается с выбора модели данных. При выборе модели важную роль играет ее простота, наглядность и сравнение естественной структуры данных с моделью, ее представляющей. Например, если иерархическая структура присуща самим данным, то выбор иерархической модели будет предпочтительнее. Но зачастую этот выбор определяется успехом (или наличием) той или иной СУБД. То есть разработчик выбирает СУБД, а не модель данных. Таким образом, на этом этапе концептуальная модель транслируется в модель данных, совместимую с выбранной СУБД. Возможно, что отображенные в концептуальной модели взаимосвязи между объектами либо некоторые атрибуты объектов окажутся впоследствии нереализуемыми средствами выбранной СУБД. Это потребует изменения концептуальной модели. Версия концептуальной модели, которая может быть обеспечена конкретной СУБД, называется логической моделью . Иногда процесс определения концептуальной и логической моделей называется определением структуры данных.

Пятый этап . Построение физической модели. Физическая модель определяет размещение данных, методы доступа и технику индексирования. На этапе физического проектирования мы привязываемся к конкретной СУБД и расписываем схему данных более детально, с указанием типов, размеров полей и ограничений. Кроме разработки таблиц и индексов, на этом этапе производится также определение основных запросов.

При построении физической модели приходится решать две взаимно противоположные по своей сути задачи. Первой из них является минимизация места хранения данных, а второй – достижение максимальной производительности, целостности и безопасности данных. Например, для обеспечения высокой скорости поиска необходимо создание индексов, причем их число будет определяться всеми возможными комбинациями полей, участвующими в поиске; для восстановления данных требуется ведения журнала всех изменений и создание резервных копий БД; для эффективной работы транзакций требуется резервирование места на диске под временные объекты и т.д., что приводит к увеличению (иногда значительному) размера БД.

Шестой этап . Оценка физической модели. На этом этапе проводится оценка эксплуатационных характеристик. Здесь можно проверить эффективность выполнения запросов, скорость поиска, правильность и удобство выполнения операций с БД, целостность данных и эффективность расхода ресурсов компьютера. При неудовлетворительных эксплуатационных характеристиках возможен возврат к пересмотру физической и логической моделей данных, выбору СУБД и типа компьютера.

Седьмой этап . Реализация БД. При удовлетворительных эксплуатационных характеристиках можно перейти к созданию макета приложения, то есть набору основных таблиц, запросов, форм и отчетов. Этот предварительный макет можно продемонстрировать перед заказчиком и получить его одобрение перед детальной реализацией приложения.

Восьмой этап . Тестирование и оптимизация. Обязательным этапом является тестирование и оптимизация разработанного приложения.

Этап девятый, заключительный . Сопровождение и эксплуатация. Так как выявить и устранить все ошибки на этапе тестирования не получается, то этап сопровождения является обычным для баз данных.

Существует два основных подхода к проектированию схемы данных: нисходящий и восходящий. При восходящем подходе работа начинается с нижнего уровня – уровня определения атрибутов, которые на основе анализа существующих между ними связей группируются в отношения, представляющие объекты, и связи между ними. Процесс нормализации таблиц для реляционной модели данных является типичным примером этого подхода. Этот подход хорошо подходит для проектирования относительно небольших БД. При увеличении числа атрибутов до нескольких сотен и даже тысяч более подходящей стратегией проектирования является нисходящий подход. Начинается этот подход с определения нескольких высокоуровневых сущностей и связей между ними. Затем эти объекты детализируются до необходимого уровня. Примером такого подхода проектирования является использование модели «сущность-связь». На практике эти подходы обычно комбинируются. В этом случае можно говорить о смешанном подходе проектирования.

Лекция

Проектирование БД.

Модели многоуровневой архитектуры систем баз данных. Средства автоматизации проектирования

1. Модели многоуровневой архитектуры систем баз данных

В области проектирования и разработки систем баз данных используются различные средства моделирования, причем даже в рамках одной конкретной системы необходим целый комплекс моделей разного назначения.

Опубликованный в 1975 году отчет ANSI/X3/SPARC зафиксировал не только широкое признание концепций многоуровневой архитектуры систем баз данных, но и необходимость явного выделения специального концептуального уровня представления базы данных, единого для всех ее приложений и независимого от них. Кроме этого уровня предусматривались еще два уровня: внутренний уровень, который должен обеспечивать поддержку представления хранимой базы данных, и внешний, поддерживающий представления базы данных “с точки зрения” приложений. На каждом архитектурном уровне предполагалось использование той или иной модели данных. Кроме того, на внешнем (прикладном, пользовательском) уровне таких моделей может быть несколько. Модели, а также схемы, специфицируемые на их основе, называются, соответственно, внешней, концептуальной и внутренней.

Как очевидно конечной целью проектирования является построение конкретной базы данных, в той или иной степени воплощающей представление проектировщика о предметной области и задачах, решаемых пользователями с использованием созданной базы. Рассматривая базу данных как конкретную реализацию модели , мы по существу устанавливаем порядок процесса, отделяя этап определения принципов (то, какой база должна быть) от этапа воплощения этих принципов при реализации базы данных в конкретной среде СУБД, ОС и языках программирования. И, как показывает практика, между реализациями баз данных и принципами их построения всегда есть расхождения. Различия являются следствием разных причин, но чаще всего - это явный или неявный отказ от некоторых принципиальных ограничений, налагаемых, например, моделью данных или базовыми (встроенными) алгоритмами обработки, в пользу частного решения, которое, по мнению проектировщика, будет более эффективно, например, для понимания или обработки данных.

Важность отделения проектирования на абстрактном уровне от физической реализации состоит в том что, объявляя принципы, мы конструктивно ограничиваем область применения. Во-первых, размерность и сложность задачи должна быть сокращена до такого уровня, чтобы реализация стала возможной в данных конкретных условиях – ресурсах среды, профессионализме проектировщика, подготовленности пользователя и т.д. Во-вторых, поскольку база данных по определению предназначена для многофункционального использования различными пользователями, и в тоже время - для обслуживания запросов, не предвиденных при проектировании, такое явное объявление принципов позволит не вводить в заблуждение пользователя и не создавать приложения для решения задач, которые в силу своего принципиального отличия от тех, которые рассматривались при проектировании, обусловят неэффективную обработку данных . В-третьих, проектирование – это процесс своеобразного согласования точек зрения двух основных субъектов: пользователя и проектировщика базы данных. Для пользователя характерны требования высокой степени общности и широты представления (и не громоздкость детальных описаний), позволяющих ему получить достаточно сведений без затраты значительных временных или интеллектуальных ресурсов. Для администратора, выполняющего проектирование и оптимизацию системы баз данных, необходима высокая степень детализации и формализации, обеспечивающих обоснованность технических решений, а также возможность автоматизации проектирования.

7.2. Типология моделей

Основные отличия любых методов представления информации заключаются в том, каким способом фиксируется семантика предметной области. Но, следует особо отметить, что для всех уровней и для любого метода представления предметной области (но для нас важно, что в контексте создания и использования машинных баз данных ) в основе отображения (т.е., собственно формирования представления) лежит кодирование понятий и отношений между понятиями. Многоуровневая система моделей представления информации иллюстрируется слайдами 2, 3, 4 (Типология моделей) .

Ключевым этапом при разработке любой информационной системы является проведение системного анализа: формализация предметной области и представление системы как совокупности компонент. Системный анализ позволяет, с одной стороны лучше понять «что надо делать» и «кому надо делать» (аналитику, разработчику, руководителю, пользователю), а с другой - отслеживать во времени изменения рассматриваемой модели и обновлять проект.

Декомпозиция, как основа системного анализа, может быть функциональной (построение иерархий функций) или объектной.

Однако в большинстве систем, если говорить, например, о базах данных, типы данных являются более статичным элементом, чем способы их обработки. Поэтому получили интенсивное развитие такие методы системного анализа, как диаграммы массивов данных (Data Flow Diagram). Развитие реляционных баз данных в свою очередь стимулировало развитие методик построения моделей данных, и в частности, ER -диаграмм (Entity Relationship Diagram ). Но и функциональная декомпозиция и диаграммы данных дают только некоторый срез исследуемой предметной области, но не позволяют получить представление системы в целом.

Различаются и методы отображения, используемые на этапе построения даталогических моделей, отражающих способ идентификации элементов и связей, но, что особенно важно, в контексте их будущего представления в одномерном пространстве памяти вычислительной машины. Модели подразделяются на фактографические - ориентированные на представление хорошо структурированной информации, и документальные - представляющие наиболее распространенный способ отражения слабоструктурированной информации. Если в первом случае говорят о реляционной, иерархической или сетевой моделях данных, то во втором – о семантических сетях и документальных моделях. Хотя, разделение на фактографические и документальные в этой группе моделей является достаточно условным. Документ, как последовательность полей может быть представлен, в том числе, и реляционной моделью. И в этом случае выбор специализированного решения чаще всего обуславливается требованием общей эффективности.

При проектировании информационных систем свойства объектов (их характеристики) задаются атрибутами. Именно значения атрибутов позволяют выделить в предметной области как различные объекты (типы объектов), так и среди объектов одного типа – их различные экземпляры. Представление атрибутов удобнее всего моделируетсятеоретико-множественными отношениями. Отношение наглядно представляется как таблица, где каждая строка – кортеж отношения, а каждый столбец (домен) представляет множество значений атрибута. Список имен атрибутов отношения образует схему отношения, а совокупность схем отношений, используемых для представления БД, в свою очередь образует схему базы данных.

Представление схем БД в виде схем отношений упрощает процедуру проектирования БД. Этим объясняется создание си стем, в которых проектирование БД ведется в терминах реляционной модели данных, а работа с БД поддерживается СУБД одного из описанных в данном пособии типов.

Модель данных должна, так или иначе, дать основу для описания данных и манипулирования данными, а также дать средства анализа и синтеза структур данных. Любая модель, построенная более или менее аккуратно с точки зрения математики, сама создает объекты для исследования и начинает жить как бы параллельно с практикой.

Реляционная модель дан ных в качестве основы отображения непосредственно использует понятие отношения. Она ближе всего находится к так называемой концептуальной модели предметной среды и часто лежит в основе последней.

В отличие от теоретико-графовых моделей в реляционной модели связи между отношениями реализуются неявным образом, для чего используются ключи отношений . Например, отношения иерархического типа реализуется механизмом первичных / внешних ключей, когда в подчиненном отношении должен присутствовать набор атрибутов, связывающих это отношение с основным. Такой набор атрибутов в основном отношении будет называться первичным ключом, а в подчиненном – вторичным.

Прогресс в области разработки языков программирования, связанный, в первую очередь с типизацией данных и появлением объектно-ориентированных языков, позволил подойти к анализу сложных систем с точки зрения иерархических представлений - классам объектов со свойствами инкапсуляции, наследования и полиморфизма, схемы которых отображают не только данные и их взаимосвязи, но и методы обработки данных.

В этом смысле объектно-ориентированный подход является гибридным методом и позволяет получить более естественную формализацию системы в целом. В итоге это позволяет снизить существующий барьер между аналитиками и разработчиками (проектировщиками и программистами), повысить надежность системы и упростить сопровождение, в частности, интеграцию с другими системами.

7.3. Этапы проектирования и объекты моделирования

Проектирование базы данных - это упорядоченный формализованный процесс создания системы взаимосвязанных описаний, т.е. таких моделей предметной области, которые связывают (фиксируют) хранимые в базе данные с объектами предметной области, описываемыми этими данными. Прикладное назначение таких описаний состоит в том, чтобы пользователь, практически не имеющий представления об организации данных в БД (физическом размещении в памяти данных и механизмах их поиска), обращая запрос к базе, имел бы практическую возможность получить адекватную информацию о состоянии объекта предметной области. (Слайд 5 - Стадии и объекты)

Проектирование начинается с анализа предметной области и выявления функциональных и других требований к проектируемой системе. Подробнее этот процесс будет рассмотрен ниже, а здесь отметим, что проектирование обычно выполняется человеком (группой людей) – системным аналитиком (а на практике чаще администратором базы данных), которым может быть как специально выделенный сотрудник, так и будущий пользователь базы данных, достаточно хорошо знакомый с машинной обработкой данных.

Объединяя отдельные представления о содержимом базы данных, полученные в результате опроса пользователей, и свои представления о данных, которые могут потребоваться для решения практических задач, системный аналитик сначала создает обобщенное неформальное описание создаваемой базы данных. Это описание, выполненное с использованием естественного языка, математических выражений, таблиц, графов и других средств, понятных всем людям, работающим над проектированием базы данных, называют инфологической моделью.

Такая человеко-ориентированная модель практически полностью независима от физических параметров среды хранения данных, которой может быть как память человека, так и ЭВМ. Поэтому инфологическая модель не изменяется до тех пор, пока какие-то изменения в реальном мире (той его части, которая отнесена к предметной области) не потребуют изменения в модели соответствующего фрагмента описания, чтобы эта модель продолжала адекватно отражать предметную область.

Остальные модели являются машинно-ориентированными. С их помощью СУБД дает возможность программам и пользователям осуществлять доступ к хранимым данным лишь по их именам, не заботясь о физическом расположении этих данных.

Так как доступ к данным осуществляется с помощью конкретной СУБД, то модели должны быть представлены на языке описания данных этой СУБД. Такое описание, создаваемое по инфологической модели данных, называют даталогической моделью данных.

Для размещения и поиска данных на внешних запоминающих устройствах СУБД использует физическую модель данных.

Представленная трехуровневая архитектура (инфологический, даталогический и физический уровни) позволяет обеспечить независимость хранимых данных от использующих их программ. Хранимые данные могут быть переписаны на другие носители или может быть реорганизована их физическая структура, в том числе дополнена полями для новых приложений, но это повлечет лишь изменение физической и, возможно, даталогической модели данных. Главное, такие изменения физической и даталогической моделей не будут замечены пользователями системы (окажутся "прозрачными" для них). Кроме того, независимость данных обеспечивает возможность создания новых приложений для решения новых задач без разрушения существующих.

Приведенная цитата (Слайд 6 ) по-прежнему актуальна, хотя книга издана более 20 лет назад. Действительно, средства проектирования непрерывно развиваются, но и задачи, решение которых пользователь предполагает автоматизировать с помощью систем баз данных, существенно усложнились и для эффективного применения средств формализации и автоматизации необходимо понимать природу системы моделей.

С точки зрения объектов моделирования необходимо различать модели предметной области и модели базы данных. Эти модели взаимосвязаны, поскольку представляют собой образы одного и того же оригинала – некоторого множества предметов реального мира, информацию о которых мы предполагаем хранить и обрабатывать с помощью проектируемой БД. Характер взаимосвязей (и, соответственно, отличий) проявляется и в процессе проектирования системы баз данных. Модель предметной области скорее ассоциируется с неформальным уровнем семантического моделирования, а модель базы данных – с формализованным уровнем системы (и в частности, СУБД).

Разнообразие моделей связано также и с различием используемых парадигм моделирования, по существу определяющих способ представления взаимосвязи объектов на уровне структур данных . С этой точки зрения, различаются реляционные, сетевые, иерархические, объектные, объектно-реляционные, документальные и другие виды моделей. Соответственно различаются и описываемые их средствами схемы баз данных.

7.4. Подходы к проектированию базы данных

Можно выделить два основных подхода к проектированию баз данных: нисходящий и восходящий (слайд 7)

При восходящем подходе работа начинается с самого нижнего уровня атрибутов (т.е. свойств сущностей и связей), которые на основе анализа существующих между ними связей группируются в отношения, пред ставляющие типы сущностей и связи между ними. Далее будет подробно рассмотрен процесс нормализации отношений, который представляет собой вариант восходя щего подхода при проектировании баз данных. Нормализация предусматривает создание норма лизованных отношений, основанных на функциональных зависимостях между выделенными атрибутами.

Восходящий подход в наибольшей степени приемлем для проектирования простых баз данных с относительно небольшим количеством атрибутов. Однако использование этого подхода существенно усложняется при проектировании баз данных с большим количеством атрибутов, установить среди которых все суще ствующие функциональные зависимости затруднительно. Поскольку концептуальная и логическая модели данных для сложных баз данных могут содержать от сотен до тысяч атрибутов, очень важно выбрать подход, который помог бы упростить этап проектирования. Кроме того, на начальных стадиях формулирования требований к данным бывает труд но установить все атрибуты , которые должны быть включены в модель данных.

Более подходящей стратегией проектирования сложных баз данных является использование нисходящего подхода, который предопределяет приоритетность разработки концептуальной модели ПрО. Эта модель содержит несколько высокоуровневых сущностей и связей, которые уточняются (детализируются и расширяются) до тех пор, пока не будут выявлены все объекты, их атрибуты и связи между ними, отражающие специфику задач конкретной ПрО.

Восходящий подход часто, например, в случае сложных ПрО, представляет собой очень неудобный процесс для самого проектировщика. Более того, здесь проявляется ограниченность реляционной модели , в частности:(слайд 8)

- реляционная модель не предоставляет достаточных средств для фиксации смысла данных, т.е. семантика предметной области не фиксируется непосредственно в отношениях;

- для многих приложений трудно моделировать предметную область на основе плоских таблиц;

- хотя весь процесс проектирования происходит на основе учета зависимостей, реляционная модель не имеет средств представления (отражения семантики) этих зависимостей;

- несмотря на то, что процесс проектирования начинается с выделения некоторых существенных для приложения объектов предметной области ("сущностей") и выявления связей между этими сущностями, реляционная модель данных не предлагает какого-либо аппарата для различения сущностей и связей.

Кроме этих подходов для проектирования могут применяться другие подходы, например, подход «от общего к частному» или «смешанная стратегия проектирования». Подход «от общего к частному » напоминает нисхо дящий подход, но отличается от него тем, что вначале выявляется набор основ ных сущностей с последующим расширением круга рассматриваемых сущностей, связей и атрибутов, которые взаимодействуют с первоначально определенными сущностями. В смешанной стратегии сначала используются восходящий и нис ходящий подходы для создания разных частей модели, после чего все фрагменты собираются в единое целое.

Забегая несколько вперед, отметим взаимосвязь двух известных методов моделирования инфологического уровня - ER -диаграммы и метод нормализации, воспринимаемых зачастую как альтернативные. На самом деле нормализация с помощью хорошо формализованных методов обеспечивает декомпозицию исходных отношений (переменных) большой размерности к возможно большему набору отношений, но меньшей размерности. Эти методы не зависят от особенностей предметной области , но вследствие этого и не позволяют определить исходное отношение и, соответственно, семантику обрабатываемых данных. Для этого удобнее использовать методики, подобные ER -диаграммам - для них свойственны подходы технологии нисходящего проектирования, и которые дают представление «в целом», но именно поэтому (из-за сравнительной простоты) не позволяют провести полноценное проектирование базы.То есть, можно сказать, что метод нормализации и ER -диаграммы по существу являются взаимодополняющими.

7.5. Инфологические модели (системный анализ) предметной области

Базы данных сами по себе представляют относительную ценность. Базы данных это всегда важнейшая, но только одна из составляющих некоторой информационной системы. И надо отметить, что любая ИС, предназначенная, например, для оперативного управления предприятием или архивного хранения и поиска документов – это не только программы, данные и коммуникации, но также и люди (заказчики, пользователи, аналитики, разработчики), организационные структуры, а также цели, стимулы работы предприятия или отдельных людей. И все эти компоненты должны быть понятным как проектировщику, так и пользователю, а, кроме того, непротиворечивым образом соединены в одну систему.

Главная идея процесса такого согласования состоит в том, что его надо начинать с анализа самых главных характеристик предметной области, рассматривая самые главные содержательные аспекты. И проводить его не "мысленно" и не "на словах", а на явно изложенных описаниях (моделях) объектов предметной области, позволяющих видеть все существенные взаимосвязи. Но следует отметить, что попытки использования привычных нотаций формальных моделей (структурных, объектных или каких либо других) на этом этапе приводят к более низкому (более детальному и в тоже время ограниченному) уровню представления предметной области, чем это необходимо для общего понимания.

В общем случае существуют два подхода к определению состава и структуры предметной области.(Слайд 9 Функциональный – объектный подходы)

Функциональный подход предполагает, что проектирование начинается с анализа задач и, соответственно, функций, обеспечивающих реализацию информационных потребностей.

При объектном (предметном) подходе информационные потребности пользователей (задачи) жестко не фиксируются, а основное внимание сосредотачивается на выделении существенных объектов – предметов и связей, информация о которых может быть использована в прикладных задачах пользователя.

Условность такого деления достаточно очевидна, поэтому на практике используются компромиссные варианты, предполагающие по мере развития системы расширение как состава объектов, так и спектра прикладных задач.

Цель системного анализа предметной области как этапа проектирования – выделить предметную область как систему объектов и их взаимосвязей, определив при этом функционально-информационные требования к их последующему представлению в виде системы взаимосвязанных данных.

Главным результатом этапа системного анализа является определение парадигмы информационной (инфологической) модели: требования к средствам представления системы определяются на основании анализа уровня структурированности информации и характера восприятия ее семантики пользователем (точная/приблизительная, четкая/неопределенная).

Например, выбор атрибутивной формы представления объектов предметной области приведет, соответственно, к выбору парадигмы фактографических баз данных , а вербальной - к необходимости выбора документальных БД . В дальнейшем изложении процесс и средства проектирования мы будем рассматривать только для случая фактографических баз данных, использующих реляционную модель.

Полученный результат - концептуальная схема базы данных (в терминах семантической модели) затем преобразуется к реляционной схеме.

7.6. Даталогические модели

Задачей следующей стадии проектирования системы базы данных является выбор подходящей СУБД и отображение в ее среду (структур данных) спецификаций инфологической модели предметной области. Другими словами, модель предметной области разрабатываемой системы должна быть представлена в терминах модели данных концептуального уровня выбранной конкретной СУБД. Эту стадию называют логическим (или даталогическим) проектированием базы данных, а ее результатом является концептуальная схема базы данных, включающая определение всех информационных элементов (единиц) и связей, в том числе задание типов, характеристик и имен.

Хотя даталогическое проектирование оперирует не физическими записями, а логическими понятиями, связанными со структурой базы данных, тем не менее, особенности представления данных, правила и языки агрегирования и манипулирования данными имеют определяющее влияние. Не все виды связей, например, «многие ко многим», могут быть непосредственно отображены в логической модели.

Кроме того, может быть много вариантов отображения инфологической модели предметной области в даталогическую модель базы. Здесь следует учитывать влияние двух следующих значимых факторов, связанных с практикой разработки базы данных.

Во-первых, связи предметной области могут отображаться двумя путями, как декларативным - в логической схеме, так и процедурным – отработкой связей через программные модули, обрабатывающие (связывающие) соответствующие хранимые данные.

Во-вторых, существенным фактором может оказаться характер обработки информации. Например, частые обращения к совместно обрабатываемым данным очевидно предполагают их совместное хранение, а данные (особенно большой размерности), к которым обращаются редко, целесообразно хранить отдельно от часто используемых.

7.7. Физические модели

Стадия физического проектирования базы данных в общем случае включает:

- выбор способа организации базы данных;

- разработку спецификации внутренней схемы средствами модели данных ее внутреннего уровня;

- описание отображения концептуальной схемы во внутреннюю.

Важно заметить, что в отличие от ранних СУБД, многие современные системы не предоставляют разработчику какого-либо выбора на этой стадии. Реально к вопросам проектирования физической модели можно отнести выбор схемы размещения данных (разделение по файлам или тип RAID -массива) и определение числа и типа индексов (например, кластеризованный или некластеризованный в случае MS SQL Server ).

Способ хранения базы данных определяется механизмами СУБД автоматически “по умолчанию” на основе спецификаций концептуальной схемы базы данных, и внутренняя схема в явном виде в таких системах не используется.

Следует также отметить, что внешние схемы базы данных обычно конструируются на стадии разработки приложений.

7.8. Средства автоматизации проектирования

Формализованные знания о предметной области в общем случае могут быть представлены в виде текстовых описаний: наборов должностных инструкций, правил ведения дел и т.п. Однако текстовый способ представления модели предметной области не эффективен. Более информативным и полезным при разработке баз данных и информационных систем являются описания предметной области, выполненные при помощи специализированных графических нотаций, реализующих методики представления знаний о предметной области. Наиболее известными на сегодняшний день являются методика структурного анализа SADT (Structured Analysis and Design Technique ) и основанная на ней нотация IDEF 0, диаграммы массивов данных, методика объектно-ориентированного анализа UML (Unified Modeling Language ) и др. Любая из этих моделей описывает, с одной стороны, процессы, происходящие в предметной области, а с другой – данные, используемые этими процессами.

Наиболее полная система моделей, на которую опираются методики функционального, информационного и поведенческого моделирования ПрО, представлена в семействе стандартов IDEF (Integrated DEFinition )(слайд 10).

Методология концептуального проектирования, основанная на наглядной графической технике, предоставила в распоряжение разработчиков информационных систем строгие формализованные методы описания ИС и принимаемых технических решений. Эти модели по существу представляют собой систему соглашений, обеспечивающих взаимопонимание бизнес-аналитика, представляющего реалии предметной области, и программиста (или программного средства), создающего модель данных для отражения состояния этой ПрО. Если соглашения в точности будут реализованы в программных продуктах, основанных на этой методологии, то такая автоматизированная система, умеющая «читать» разработанные аналитиком модели, позволит контролировать синтаксис модели и в итоге сгенерировать схему данных.

Вслед за методологией концептуального проектирования появились специализированные программно-технологические средства специального класса - CASE-средства, реализующие технологию создания и сопровождения ИС.

CASE-технология представляет собой методологию проектирования ИС, а также набор инструментальных средств, позволяющих в наглядной форме моделировать предметную область, анализировать эту модель на всех этапах разработки и сопровождения ИС и разрабатывать приложения в соответствии с информационными потребностями пользователей.

CASE-средства в соответствии с их функциональной ориентацией на те или иные процессы жизненного цикла ИС можно подразделить на следующие группы (слайд 11 – СА SE ).

Применяемые формальные языки представления предметной области не позволяют описывать все отношения, которые проектировщик считает важными. С другой стороны, многие проекты (и, в частности, рассматриваемые примеры ) воспринимаются как достаточно простые, а проектные решения кажутся очевидными. Кроме того, опытный программист всегда может предложить некоторый эмпирический и, возможно, действительно эффективный способ для целевого представления и обработки нужной информации.Однако это означает отказ от единого формализма, что при увеличении количества данных и связей значительно усложняет проблемы управления базой и в частности – понимание пользователем организации и методов доступа.

Правильнее было бы говорить о неформализованности , связанной с невозможностью обоснованного однозначного выбора (из реально существующих) объектов средств, используемых для моделирования.

ВВЕДЕНИЕ

1.2 База данных

1.3 Архитектура системы баз данных

1.4 Модель данных

1.5 Реляционная модель

2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

3. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕЛЯЦИОННЫХ БАЗЫ ДАННЫХ

3.1 Реляционная алгебра

3.1.1 Общая интерпретация реляционных операций

3.1.2 Замкнутость реляционной алгебры и операция переименования

3.1.3 Особенности теоретико-множественных операций реляционной алгебры

3.2 Реляционное исчисление

3.2.1 Кортежные переменные и правильно построенные формулы

3.2.2 Целевые списки и выражения реляционного исчисления

3.2.3 Реляционное исчисление доменов

3.3 Целостность данных

3.4 Проектирование баз данных

4. РАЗРАБОТКА БАЗЫ ДАННЫХ

4.1 Предметная область базы данных

4.2 Построение инфологической модели

4.3 Проектирование базы данных

5. РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ-КЛИЕНТА

5.1 Обоснование выбора среды программирования

5.2 Средства Delphi для работы с базами данных

5.3 Реализация приложения

5.3.1 Общее описание форм и модулей

5.3.2 Форма MainForm и модуль Main

5.3.3 Модуль данных DataModule1 и модуль DBUnit

5.3.4 Форма EditForm и модуль Edit

5.3.5 Форма DeleteForm и модуль Delete

5.3.6 Форма FindForm и модуль Find

5.3.7 Форма FilterForm и модуль Filter

5.3.8 Форма DirSourceForm и модуль DirSource

5.3.9 Форма PathForm и модуль Path

5.3.10 Форма UserForm и модуль User

5.3.11 Форма AboutBox и модуль About

5.3.12 Модуль Files

6. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

6.1 Предметная область базы данных и её разработка

6.2 Разработка сетевого графика работ проведения НИР

6.3 Расчет сметы затрат на проведение НИР

7. ОХРАНА ТРУДА

7.1 Общие вопросы охраны труда

7.2 Производственная санитария

7.3 Техника безопасности

7.4 Эксплутационные меры

7.5 Пожарная безопасность

7.6 Охрана окружающей среды

8. ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА

СПИСОК ССЫЛОК

ПРИЛОЖЕНИЯ

ВВЕДЕНИЕ

Для принятия обоснованных и эффективных решений в производственной деятельности, в управлении экономикой и в политике современный специалист должен уметь с помощью компьютеров и средств связи получать, накапливать, хранить и обрабатывать данные, представляя результат в виде наглядных документов. В современном обществе информационные технологии развиваются очень стремительно, они проникают во все сферы человеческой деятельности.

Целью данной дипломной работы является разработка удалённой базы данных и приложения-клиента для доступа к электронным источникам литературы, содержащихся на жёстком диске сервера предприятия в виде файлов и пакетов фалов (текстовых документов различных типов, гипертекста HTML, исполняемых файлов и др.). Архитектура клиент-сервер, используемая при реализации поставленной задачи на данный момент является наиболее прогрессивной. Она даёт возможность разделить задачу на две подзадачи: разработка собственно удалённой базы данных, физически расположённой на сервере и управляемой СУБД, и приложения, осуществляющего доступ к данной базе данных при помощи SQL-запросов и располагающееся на рабочих станциях пользователей сети. При такой реализации нагрузка также распределяется между сервером и рабочими станциями, что позволяет увеличить скорость работы программы.

Для управления базой данных была выбрана СУБД InterBase 6.0 фирмы Borland. Для разработки клиентской части приложения использовалась среда программирования Borland Dalphi 7.0 Eneterprise Edition, предоставляющая удобные средства для быстрого и наглядного создания подобных приложений.

Разработанная в ходе дипломной работы база данных позволяет увеличить скорость поиска и доступа пользователя к необходимым источникам литературы, позволяет упорядочить и систематизировать их. А это в свою очередь может повлиять на производительность труда пользователя, которому не надо тратить большое количество времени на поиск необходимой информации.

1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ

1.1 Основные понятия систем баз данных

Система баз данных – это компьютеризированная система хранения записей, т.е. компьютеризированная система, основное назначение которой – хранить информацию, предоставляя пользователям средства её извлечения и модификации .

Преимущества системы с базой данных по сравнению традиционным методом ведения учёта:

1) компактность;

2) скорость;

3) низкие трудозатраты;

4) актуальность;

5) централизованное управление данными;

6) независимость данных.

Система баз данных включает в себя четыре основных компонента: данные, аппаратное обеспечение, программное обеспечение (в частности систему управления базами данных, или СУБД) и пользователи.

Системы баз данных бывают однопользовательские и многопользовательские. Однопользовательская система – это система, в которой одновременно к базе данных может получить доступ не более одного пользователя, а многопользовательская система – это такая система, в которой к базе данных могут получить доступ сразу несколько пользователей.

В общем случае данные в базе данных являются интегрированными и разделяемыми. Под понятием интегрированности данных подразумевается возможность представить базу данных как объединение нескольких отдельных файлов данных полностью или частично исключающих избыточность хранения информации. Под понятием разделяемости данных подрозумевается возможность использования отдельных элементов, хранимых в базе данных несколькими различными пользователями.

К аппаратному обеспечению системы относят следующее:

1) Тома вторичной (внешней) памяти, используемые для хранения информации, а также соответствующие устройства ввода-вывода, контроллеры устройств, каналы ввода-вывода и т.д.

2) Аппаратный процессор (или процессоры) вместе с основной (первичной) памятью, предназначенные для поддержки работы программного обеспечения системы баз данных.

Между собственно физической базой данных и пользователями системы располагается уровень программного обеспечения, который можно называть по-разному: менеджер базы данных, сервер базы данных или система управления базами данных (СУБД). Все запросы пользователя на доступ к базе данных обрабатываются СУБД. Все имеющиеся средства добавления файлов (или таблиц), выборки и обновления в этих файлах или таблицах также предоставляются СУБД. Основная задача СУБД – предоставить пользователю базы данных возможность работать с ней, не вникая в детали на уровне аппаратного обеспечения.

Пользователей можно разделить на три большие и отчасти перекрывающиеся группы. Первая группа – прикладные программисты, которые отвечают за написание прикладных программ, использующих базу данных. Прикладные программисты получают доступ к базе данных посредством выдачи соответствующего запроса к СУБД. Вторая группа – конечные пользователи, которые работают с системой баз данных непосредственно через рабочую станцию или терминалы. Конечный пользователь может получить доступ к базе данных, применяя одно из интерактивных приложений или же интерфейс, интегрированный в программное обеспечение самой СУБД. Третья группа – администраторы базы данных (АБД). Они отвечают за администрирование базы данных и всей системы баз данных в соответствии с требованиями, устанавливаемыми администратором данных.

Таблица «Счет» Таблица «Товар» Таблица «Товар по счету» Таблица «Товарные группы» Лабораторная работа № 2. Разработка запросов отбора данных и вычислений Цель работы приобретение навыков в описании запросов к базе данных на языке QBE (Query by Example). Выборка неоплаченных счетов Результат выполнения: Выборка поставок Результат выполнения: Поиск...

Проекта 1. Введение. Целью данного курсового проекта является структурирование данных и разработка пользовательского интерфейса. В курсовом проекте рассмотрены следующие теоретические вопросы и практические задания: ü проведен системно-комплексный анализ выбранного объекта автоматизации ü разработана структура пользовательского интерфейса автоматизированной системы...

Мы лишь рассмотрели основные понятия баз данных и еще не знакомы ни с одной системой управления базами данных, но, тем не менее, поднимаем вопрос о проектировании базы. Это не случайно. Методически правильно начинать работу с карандашом и листом бумаги в руках, не используя компьютер. На данном этапе он просто не нужен. Неоптимальные решения и прямые ошибки, заложенные на этапе проектирования, впоследствии очень трудно устраняются, поэтому этот этап является основополагающим.

Разработка технического задания. Техническое задание на проектирование базы данных должен предоставить заказчик. Однако для этого он должен владеть соответствующей терминологией и знать, хотя бы в общих чертах, технические возможности основных систем управления базами данных. К сожалению, на практике такое положение встречается не всегда. Поэтому обычно используют следующие подходы:

§ демонстрируют заказчику работу аналогичной базы данных, после чего согласовывают спецификацию отличий;

§ если аналога нет, выясняют круг задач и потребностей заказчика, после чего помогают ему подготовить техническое задание.

При подготовке технического задания составляют:

Список исходных данных, с которыми работает заказчик;

Список выходных данных, которые необходимы заказчику для управления структурой своего предприятия;

Список выходных данных, которые не являются необходимыми для заказчика, но которые он должен предоставлять в другие организации (в вышестоящие структуры, в органы статистического учета, прочие административные и контролирующие организации).

При этом очень важно не ограничиваться взаимодействием с головным подразделением заказчика, а провести обсуждение со всеми службами и подразделениями, которые могут оказаться поставщиками данных в базу или их потребителями. Так, например, при подготовке базы данных для учета абитуриентов и студентов в высшем учебном заведении, необходимо не только изучить документооборот ректората и всех деканатов, но и понять, что хотели бы получить от базы данных службы. Следует изучить работу подразделений, распределяющих учебную нагрузку преподавателей, отвечающих за распределение аудиторного фонда, за проживание студентов в общежитии и других. В расчет должны приниматься и такие службы, как библиотека, отдел кадров и прочие. В любой момент может выясниться, например, что администрация библиотеки должна периодически поставлять кому-то отчеты характеризующие читательскую активность студентов в зависимости от пола, возраста и социального положения. К возможным пожеланиям заказчика следует готовиться на этапе проектирования, до создания базы.

Разработка структуры базы данных . Выяснив основную часть данных, которые заказчик потребляет или поставляет, можно приступать к созданию структуры базы то есть структуры ее основных таблиц.

a. Работа начинается с составления генерального списка полей - он может насчитывать десятки и даже сотни позиций.

b. В соответствии с типом данных, размещаемых в каждом поле, определяют наиболее подходящий тип для каждого поля.

c. Далее распределяют поля генерального списка по базовым таблицам. На первом этапе распределение производят по функциональному признаку. Цель - обеспечить, чтобы ввод данных в одну таблицу производился, по возможности, в рамках одного подразделения, а еще лучше - на одном рабочем месте. Наметив столько таблиц, сколько подразделений охватывает база данных, приступают к дальнейшему делению таблиц. Критерием необходимости деления является факт множественного повтора данных в соседних записях. Бывает так, что у таблицы в поле Адрес наблюдается повтор данных. Это явное свидетельство того, что таблицу надо поделить на две взаимосвязанные таблицы.

d. В каждой из таблиц намечают ключевое поле. В качестве такового выбирают поле, данные в котором повторяться не могут. Например, для таблицы данных о студентах таким полем может служить индивидуальный шифр студента. Для таблицы, в которой содержатся расписания занятий, такого поля можно и не найти, но его можно создать искусственным комбинированием полей «Время занятия» и «Номер аудитории». Эта комбинация неповторима, так как в одной аудитории в одно и то же время не принято проводить два различных занятия. Если в таблице вообще нет никаких полей, которые можно было бы использовать как ключевые, всегда можно ввести дополнительное поле типа Счетчик - оно не может содержать повторяющихся данных по определению.

e. С помощью карандаша и бумаги расчерчивают связи между таблицами. Такой чертеж называется схемой данных.

Существует несколько типов возможных связей между таблицами. Наиболее распространенными являются связи «один ко многим» и «один к одному». Связь между таблицами организуется на основе общего поля, причем в одной из таблиц оно обязательно должно быть ключевым, то есть на стороне «один» должно выступать ключевое поле, содержащее уникальные, неповторяющиеся значения. Значения на стороне «многие» могут повторяться.

Рассмотрим таблицу Клиенты. Здесь поле Код клиента является ключевым. Это понятно, поскольку у каждого клиента должен быть свой уникальный код, идентифицирующий его однозначно. Если мы рассмотрим таблицу Заказы, то увидим, что в ней код клиента не может быть уникальным, поскольку каждый клиент мог сделать сколь угодно много заказов. На схеме данных эти поля соединены линией связи. С одной стороны эта линия маркирована знаком «1», с другой стороны - значком «бесконечность». Это графический метод изображения связи «один ко многим».

Ключевым полем в таблице заказов является Код заказа - он однозначно идентифицирует, кто, когда, что заказал и на какую сумму. Здесь же можно узнать, какой сотрудник принял заказ к исполнению. Поскольку один сотрудник может принять множество заказов, поле Код сотрудника в таблице заказов не является ни уникальным, ни ключевым, зато в таблице Сотрудники это поле уникально. Про подобные таблицы говорят, что они связаны реляционными отношениями. Соответственно, системы управления, способные работать со связанными таблицами, называют системами управления реляционными базами данных, а схему данных в технической литературе могут называть схемой реляционных отношений.

6.Разработкой схемы данных заканчивается «бумажный» этап работы над техническим предложением. Эту схему можно согласовать с заказчиком, после чего приступать к непосредственному созданию базы данных.

Следует помнить, что по ходу разработки проекта заказчику непременно будут приходить в голову новые идеи. На всех этапах проектирования он стремится охватить единой системой все новые и новые подразделения и службы предприятия (учреждения). Возможность гибкого исполнения его пожеланий во многом определяется квалификацией разработчика базы данных. Если схема данных составлена правильно, подключать к базе новые таблицы нетрудно. Если структура базы нерациональна, разработчик может испытать серьезные трудности и войти в противоречия с заказчиком.

Противоречия исполнителя с заказчиком всегда свидетельствуют о недостаточной квалификации исполнителя. Именно поэтому этап предварительного проектирования базы данных следует считать основным. От его успеха зависит, насколько база данных станет удобной и будут ли с ней работать пользователи. Если отмечается, что пользователи базы «саботируют» ее эксплуатацию и предпочитают работать традиционными методами, это говорит не о низкой квалификации пользователей, а о недостаточной квалификации разработчика базы.

На этом этапе завершается предварительное проектирование базы данных, и на следующем этапе начинается ее непосредственная разработка. С этого момента следует начать работу с системой управления базами данных. В нашем примере мы рассмотрим СУБД Microsoft Access 2000.

III. Характеристика СУБД Microsoft Access 2000

СУБД Microsoft Access 2000 предоставляет несколько средств создания каждого из основных объектов базы. Эти средства можно классифицировать как:

Ручные (разработка объектов в режиме Конструктора);

Автоматизированные (разработка с помощью программ-мастеров);

Автоматические - средства ускоренной разработки простейших объектов.

Соотношения между этими средствами понятны: ручные средства являются наиболее трудоемкими, но обеспечивают максимальную гибкость; автоматизированные и автоматические средства являются наиболее производительными, но и наименее гибкими.

Методической особенностью изучения программы Microsoft Access является тот факт, что в учебных целях для создания разных объектов целесообразно пользоваться разными средствами:

1. При разработке учебных таблиц и запросов рекомендуется использовать ручные средства работать в режиме Конструктора. Использование мастеров ускоряет работу, но не способствует освоению понятий и методов.

2. При разработке учебных форм, отчетов и страниц доступа наоборот лучше пользоваться автоматизированными средствами, предоставляемыми мастерами. Это связано с тем, что для данных объектов большую роль играет внешний вид. Дизайн этих объектов весьма трудоемок, поэтому его лучше поручить программе, а учащемуся сосредоточиться на содержательной части работы.

Работа с таблицами

Создание таблиц. Работа с любыми объектами начинается с окна База данных (рис.6.12). На левой панели данного окна сосредоточены элементы управления для вызова всех семи типов объектов программы. Создание таблиц начинается с выбора элемента управления Таблицы.

На правой панели представлен список таблиц, уже имеющихся в составе базы, и приведены элементы управления для создания новой таблицы. Чтобы создать таблицу вручную, следует использовать значок Создание таблицы в режиме конструктора.

Рис.6.12. Окно База данных является исходным элементом

управления программы Microsoft Access 2000

Окно Конструктора таблиц представлено на рис.6.13а. То, что мы видим в этом режиме, фактически является графическим бланком для создания и редактирования структуры таблиц.

В первом столбце вводят имена полей. Если свойство Подпись для поля не задано, то Имя поля станет одновременно и именем столбца будущей таблицы. Тип для каждого поля выбирают из раскрывающегося списка, открываемого кнопкой выбора типа данных (рис. 6.14). Эта кнопка - скрытый элемент управления. Она отображается только после щелчка на поле бланка. Это надо иметь в виду - в Microsoft Access очень много таких скрытых элементов управления, которые не отображаются, пока ввод данных не начат.

Нижняя часть бланка содержит список свойств поля, выделенного в верхней части. Некоторые из свойств уже заданы по умолчанию. Свойства полей не являются обязательными. Их можно настраивать по желанию, а можно и не трогать. Кроме того, таблицы могут создаваться с помощью мастера таблиц (рис. 6.13б).

Рис. 6.14. Выбор типа поля в таблице

При создании таблицы целесообразно (хотя и не обязательно) задать ключевое поле. Это поможет впоследствии, при организации связей между таблицами. Для задания ключевого поля достаточно щелкнуть на его имени правой кнопкой мыши и в открывшемся контекстном меню выбрать пункт Ключевое поле.

Если первичный ключ необходим для связи с другими таблицами, но ни одно из полей не является уникальным, то первичный ключ можно создать на базе двух (или более полей). Эта операция выполняется точно так же, через контекстное меню, надо только уметь выделить сразу несколько полей. Групповое выделение выполняют при нажатой клавише SHIFT щелчками на квадратных маркерах слева от имен полей. Закончив создание структуры таблицы, бланк закрывают (при этом система выдает запрос на сохранение таблицы), после чего дают таблице имя, и с этого момента она доступна в числе прочих таблиц в основном окне База данных. Оттуда ее и можно открыть в случае необходимости.

Рис. 3.5.

На этапе формулирования и анализа требований устанавливаются цели организации, определяются требования к БД . Они состоят из общих требований, определенных выше, и специфических требований. Для формирования специфических требований обычно используется методика интервьюирования персонала различных уровней управления. Все требования документируются в форме, доступной конечному пользователю и проектировщику БД .

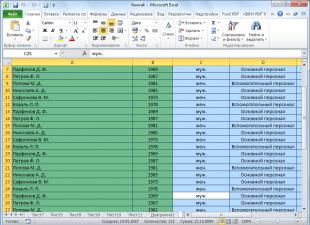

Этап концептуального проектирования заключается в описании и синтезе информационных требований пользователей в первоначальный проект БД . Исходными данными могут быть совокупность документов пользователя ( рис. 3.3) при классическом подходе или алгоритмы приложений (алгоритмы бизнеса) при современном подходе. Результатом этого этапа является высокоуровневое представление (в виде системы таблиц БД ) информационных требований пользователей на основе различных подходов.

Сначала выбирается модель БД . Затем с помощью ЯОД создается структура БД , которая заполняется данными с помощью команд ЯМД, систем меню , экранных форм или в режиме просмотра таблиц БД . Здесь же обеспечивается защита и целостность (в том числе ссылочная) данных с помощью СУБД или путем построения триггеров.

В процессе логического проектирования высокоуровневое представление данных преобразуется в структуру используемой СУБД . Основной целью этапа является устранение избыточности данных с использованием специальных правил нормализации.

Цель нормализации - минимизировать повторения данных и возможные структурные изменения БД при процедурах обновления. Это достигается разделением (декомпозицией) одной таблицы в две или несколько с последующим использованием при запросах операции навигации. Полученная логическая структура БД может быть оценена количественно с помощью различных характеристик (число обращений к логическим записям, объем данных в каждом приложении, общий объем данных). На основе этих оценок логическая структура может быть усовершенствована с целью достижения большей эффективности.

Специального обсуждения заслуживает процедура управления БД . Она наиболее проста в однопользовательском режиме. В многопользовательском режиме и в распределенных БД процедура сильно усложняется. При одновременном доступе нескольких пользователей без принятия специальных мер, возможно, нарушение целостности . Для устранения этого явления используют систему транзакций и режим блокировки таблиц или отдельных записей.

Транзакция - процесс изменения файла, записи или базы данных , вызванный передачей одного входного сообщения.

На этапе физического проектирования решаются вопросы, связанные с производительностью системы, определяются структуры хранения данных и методы доступа.

Взаимодействие между этапами проектирования и словарной системой необходимо рассматривать отдельно. Процедуры проектирования могут использоваться независимо в случае отсутствия словарной системы. Сама словарная система может рассматриваться как элемент автоматизации проектирования.

Средства проектирования и оценочные критерии используются на всех стадиях разработки. В настоящее время неопределенность при выборе критериев является наиболее слабым местом в проектировании БД . Это связано с трудностью описания и идентификации большого числа альтернативных решений.

Проще обстоит дело при работе с количественными критериями, к которым относятся время ответа на запрос , стоимость модификации, стоимость памяти, время на создание, стоимость на реорганизацию. Затруднение может вызывать противоречие критериев друг другу.

В то же время существует много критериев оптимальности , являющихся неизмеримыми свойствами, трудно выразимыми в количественном представлении или в виде целевой функции .

К качественным критериям могут относиться гибкость, адаптивность, доступность для новых пользователей, совместимость с другими системами, возможность конвертирования в другую вычислительную среду, возможность восстановления, возможность распределения и расширения.

Процесс проектирования является длительным и трудоемким и обычно продолжается несколько месяцев. Основными ресурсами проектировщика БД являются его собственная интуиция и опыт , поэтому качество решения во многих случаях может оказаться низким.

Основными причинами низкой эффективности проектируемых БД могут быть:

- недостаточно глубокий анализ требований (начальные этапы проектирования), включая их семантику и взаимосвязь данных;

- большая длительность процесса структурирования, делающая этот процесс утомительным и трудно выполняемым при ручной обработке.

В этих условиях вопросы автоматизации разработки становятся первостепенными.

Основные этапы разработки БД

Этап 1. Уточнение задач

На первом этапе составляется список всех основных задач, которые в принципе должны решаться этим приложением, - включая и те, которые не нужны сегодня, но могут появиться в будущем. Под "основными" задачами понимаются функции, которые должны быть представлены в формах или отчетах приложения.

Этап 2. Последовательность выполнения задач

Для того, чтобы приложение работало логично и удобно, лучше всего объединить основные задачи в тематические группы и затем упорядочить задачи каждой группы так, чтобы они располагались в порядке их выполнения. Может получиться так, что некоторые задачи будут связаны с разными группами или, что выполнение некоторой задачи должно предшествовать выполнению другой, принадлежащей к иной группе.

Этап 3. Анализ данных

После формирования списка задач, наиболее важным этапом является составление подробного перечня всех данных, необходимых для решения каждой задачи. Некоторые данные понадобятся в качестве исходных и меняться не будут. Другие данные будут проверяться и изменяться в ходе выполнения задачи. Некоторые элементы данных могут быть удалены или добавлены. И наконец, некоторые данные будут получены с помощью вычислений: их вывод будет частью задачи, но в базу данных вноситься они не будут.

Этап 4. Определение структуры данных

После предварительного анализа всех необходимых элементов данных нужно упорядочить их по объектам и соотнести объекты с таблицами и запросами базы данных. Для реляционных баз данных типа Access используется процесс, называемый нормализацией, в результате которого вырабатывается наиболее эффективный и гибкий способ хранения данных.

Этап 5. Разработка макета приложения и пользовательского интерфейса

После задания структуры таблиц приложения, в Microsoft Access легко создать его макет с помощью форм и связать их между собой, используя несложные макросы или процедуры обработки событий. Предварительный рабочий макет легко продемонстрировать заказчику и получить его одобрение еще до детальной реализации задач приложения.

Этап 6. Создание приложения

В случае очень простых задач созданный макет является практически законченным приложением. Однако довольно часто приходится писать процедуры, позволяющие полностью автоматизировать решение всех намеченных в проекте задач. Поэтому, понадобится создать специальные связующие формы, которые обеспечивают переход от одной задачи к другой.

Этап 7. Тестирование и усовершенствование

После завершения работ по отдельным компонентам приложения необходимо проверить функционирование приложения в каждом из возможных режимов. Необходимо проверить работу макросов, для этого использовав пошаговый режим отладки , при котором будет выполняться одна конкретная макрокоманда . При использовании Visual Basic для приложений в вашем распоряжении имеются разнообразные средства отладки, позволяющие проверить работу приложения, выявить и исправить ошибки.

По мере разработки автономных разделов приложения желательно передать их заказчику для проверки их функционирования и получения мнения о необходимости внесения тех или иных изменений. После того как заказчик ознакомится с работой приложения, у него практически всегда возникают дополнительные предложения по усовершенствованию, какой бы тщательной не была предварительная проработка проекта. Пользователи часто обнаруживают, что некоторые моменты, о которых в процессе постановки задач, они говорили как об очень важных и необходимых, на самом деле не играют существенной роли при практическом использовании приложения. Выявление необходимых изменений на ранних стадиях разработки приложения позволяет существенно сократить время на последующие переделки.

blackhack.ru ОК. Настройки, новости, игры.

blackhack.ru ОК. Настройки, новости, игры.