Скачать:

Предварительный просмотр:

КЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ КАК ОДИН ИЗ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

Проблема усвоения знаний давно не дает покоя учителям. Практически любое действие человека в жизни, не только учеба, связана с необходимостью усвоения и переработки тех или иных знаний, той или иной информации. Научить учиться, а именно усваивать и должным образом перерабатывать информацию – главный тезис деятельностного подхода к обучению.

Одной из новых форм эффективных технологий обучения является проблемно-ситуативное обучение с использованием кейсов. Внедрение учебных кейсов в практику российского образования в настоящее время является весьма актуальной задачей. Кейс представляет собой описание конкретной реальной ситуации, подготовленное по определенному формату и предназначенное для обучения учащихся анализу разных видов информации, ее обобщению, навыкам формулирования проблемы и выработки возможных вариантов ее решения в соответствии с установленными критериями. Кейсовая технология (метод) обучения – это обучение действием. Суть кейс–метода состоит в том, что усвоение знаний и формирование умений есть результат активной самостоятельной деятельности учащихся по разрешению противоречий, в результате чего и происходит творческое овладение профессиональными знаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных способностей.

Термин «кейс-метод», «кейс-технология» в переводе с английского как понятие «case» означает:

1 - описание конкретной практической ситуации, методический прием обучения по принципу «от типичных ситуаций, примеров – к правилу, а не наоборот», предполагает активный метод обучения, основанный на рассмотрении конкретных (реальных) ситуаций из практики будущей деятельности обучающихся, т.е. использование методики ситуационного обучения «case – study»;

2 – набор специально разработанных учебно-методических материалов на различных носителях (печатных, аудио-, видео- и электронные материалы), выдаваемых учащимся (студентам) для самостоятельной работы.

Преимуществом кейсов является возможность оптимально сочетать теорию и практику, что представляется достаточно важным при подготовке специалиста. Метод кейсов способствует развитию умения анализировать ситуации, оценивать альтернативы, выбирать оптимальный вариант и планировать его осуществление. И если в течение учебного цикла такой подход применяется многократно, то у обучающегося вырабатывается устойчивый навык решения практических задач.

Чем отличается кейс от проблемной ситуации? Кейс не предлагает обучающимся проблему в открытом виде, а участникам образовательного процесса предстоит вычленить ее из той информации, которая содержится в описании кейса.

Технология работы с кейсом в учебном процессе сравнительно проста и включает в себя следующие этапы:

Индивидуальная самостоятельная работы обучаемых с материалами кейса (идентификация проблемы, формулирование ключевых альтернатив, предложение решения или рекомендуемого действия);

Работа в малых группах по согласованию видения ключевой проблемы и ее решений;

Презентация и экспертиза результатов малых групп на общей дискуссии (в рамках учебной группы).

Кейс – стадии:

1 шаг: Сформулируйте одну конкретную проблему и запишите ее.

2 шаг: Выявите и запишите основные причины ее возникновения (причины формулируются со слов «не» и «нет»).

1 и 2 шаг представляют ситуацию «минус». Далее ее надо перевести в ситуацию «плюс».

3 шаг: Проблема переформулируется в цель.

4 шаг: Причины становятся задачами.

5 шаг: Для каждой задачи определяется комплекс мероприятий – шагов по ее решению, для каждого шага назначаются ответственные, которые подбирают команду для реализации мероприятий.

6 шаг: Ответственные определяют необходимые материальные ресурсы и время для выполнения мероприятия

7 шаг: Для каждого блока задач определяется конкретный продукт и критерии эффективности решения задачи.

Распределения функций между учащимися и преподавателем:

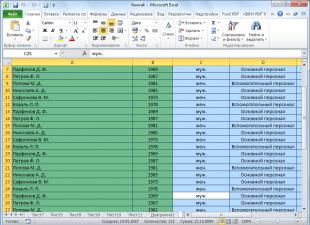

Фаза работы | Действия преподавателя | Действия учащегося |

До занятия | 1. Подбирает кейс 2. Определяет основные и 3. Разрабатывает сценарий | 2.Индивидуально готовится |

Во время занятия | 1. Организует предварительное обсуждение кейса 2. Делит группу на подгруппы 3. Руководит обсуждением | 1. Задает вопросы, углубляющие понимание кейса и проблемы 2. Разрабатывает варианты 3. Принимает или участвует в |

После занятия | 1. Оценивает работу учащихся 2. Оценивает принятые решения и поставленные вопросы | Составляет письменный отчет о занятии по заданной форме |

Обычно кейсы готовятся в пакете, включающем в себя:

- вводный кейс (сведения о наличии проблемы, ситуации, явления; описание границ рассматриваемого явления);

- информационный кейс (объем знаний по какой-либо теме (проблеме), изложенный с той или иной степенью детальности);

- стратегический кейс (развитие умения анализировать среду в условиях неопределенности и решать комплексные проблемы со скрытыми детерминантами);

- исследовательский кейс (аналогичен групповым или индивидуальным проектам - результаты анализа некоторой ситуации представляются в форме изложения);

- тренинговый кейс (направлен на упрочение и более полное освоение уже использованных ранее инструментов и навыков - логических и т.п.).

На своих уроках кейс-технологии мы применяем при изучении новых тем, на повторительно-обобщающих уроках. Например, урок в 11 классе по теме «Окислительно-восстановительные реакции».

Образовательные цели урока : развитие знаний учащихся о видах окислительно-восстановительных реакций: типы ОВР, факторы, определяющие направление ОВР, ОВР в растворах; развитие умений составлять ОВР различными методами. Развивающие цели урока : развитие знаний школьников о химических процессах при формировании знаний об ОВР. Воспитательная цель урока : формирование научного мировоззрения.

Раздаточный материал: кейс с теоретическим материалом - 6 штук; набор заданий с тремя уровнями сложности - 6 комплектов; жетоны для распределения по группам; жетоны для выдачи группам за решённые задачи;

Основные этапы урока:

- Организационная деятельность. Слово учителя. Знакомство с ходом урока.

- Работа с кейсом. Анализ.

- Домашнее задание.

- Итог урока.

Ход урока:

Организационные моменты.

При входе в кабинет учащиеся берут жетоны и рассаживаются по группам за столы, на которых лежит выбранный ими жетон. Учитель знакомит с ходом работы на уроке.

Актуализация знаний учащихся.

Сформулировать понятия: степень окисления, окислитель, восстановитель, окисление, восстановление.

Работа с кейсом: вступительное слово учителя. Учитель знакомит ребят с кейсом. Работа с кейсом. Анализ ситуации с использованием метода «Мозговая атака на доске».

1 ступень – введение в задачу

2 ступень – сбор информации по кейс-задаче

3 ступень – принятие решений

4 ступень – рассмотрение альтернатив

5 ступень – сравнительный анализ

6 ступень – презентация решений

Таким образом, кейс-технологии в образовательном процессе позволяют:

- Повысить мотивации обучения у обучающихся;

- Развить интеллектуальные навыки у учащихся, которые будут ими востребованы при дальнейшем обучении и в профессиональной деятельности.

Список литературы:

- Полат Е.С. Современные педагогические и информационные технологии в системе образования: учебное пособие для студ. вузов / Полат Е.С. ; Бухаркина М.Ю. - 2-е изд., стер. - М: Академия, 2008. - 368 с.

- Пожитнева В.В. Кейс-технологии для развития одаренности//Химия в школе.-2008.-№4.-С.13-17

- Полат Е. С. Организация дистанционного обучения в Российской Федерации // Информатика и образование. – 2005. -№ 4,С.13-18

- Пырьева В. В. Кейсовая технология обучения и ее применение при изучении темы «Алгоритмы» // Информатика и образование. – 2009. -№ 11,С.25-28

Использование инновационных технологий обучения, начавшись на рубеже 2000-х годов в вузах, постепенно дошло и до средней школы. Факторами, подталкивающими педагогов к использованию новых, более эффективных технологий обучения, выступают как длящаяся вот уже почти 10 лет реформа среднего образования в России, так и необходимость оптимизировать процесс преподнесения знаний «изнутри». Опыт использования кейс-технологий показал, что они являются одним из наиболее эффективных инструментов не только передачи, но и активного усвоения новых знаний и их применение актуально не только в высшей школе, но и в средней.

Новый метод с давней историей

Начало использованию кейс-технологий положили в далекие 1920-е годы ученые Бизнес-школы Гарварда. В то время это было связано с потребностью студентов-юристов и экономистов в разработке и анализе практического материала, причем такого, который заставляет подумать, включить логику. Само название технологии произошло от латинского термина «casus», под которым понимают нестандартную, трудноразрешимую ситуацию. Еще в 50-е годы прошлого столетия на Западе этот метод был признан одним из наиболее эффективных методов бизнес-коучинга, и была поставлена задача адаптации его под другие сферы научного знания.

Впрочем, в использовании кейсов в школьном преподавании сразу же столкнулись с проблемой «коллективного мышления», когда и в решении нестандартных задач школьники тянулись за «лидером», подражали его ходу мысли, а самостоятельно развить свою не могли. Выход был найден в увеличении числа кейсов, предлагаемых одноклассникам: теперь каждый школьник корпел над собственной задачей, и «списывать» у «лидера» стало контрпродуктивно.

Приход в Россию

В систему среднего образования РФ технология кейсового обучения пришла в конце 1990-х. Сегодня она активно внедряется в среднее образование, и даже предпринимаются попытки предлагать кейсы младшим школьникам (правда, не всегда удачные).

Осознание актуальности обращения к кейсам пришло с пониманием того, что бездумное повторение за учителем, механический пересказ текста, «линейные» ответы на вопросы педагога являются не только образовательным «тупиком», но и серьезной методологической проблемой, отказ от решения которой приводил к снижению образовательного уровня в целом.

В то же время, социально-экономическая, политическая и духовная ситуация в стране на рубеже веков требовала активного усвоения подрастающим поколением уроков, актуализировала необходимость мыслить нестандартно и самостоятельно. Эта актуализация стала хорошей питательной средой для активного взращивания кейсового обучения.

Структура типичного кейса для школы

Сегодня около ¾ используемых в практике школьного преподавания в России кейсов совмещают следующие элементы:

- Ролевая игра. Например, возможно такое задание: «представьте, что вы находитесь в «Галерее лиц» Ф.М. Достоевского. Каким лицом вы бы хотели в ней быть? Что бы вы ответили другим «экспонатам» Галереи на вопрос: «В чем жизни смысл?».

- Проектный метод. Например, «составьте со своей командой фотоколлаж на тему «Галерея лиц» Ф.М. Достоевского». Подпишите каждый «экспонат» галереи.

- Ситуативный анализ. Например, «представьте себя в качестве Алеши Карамазова. Родион Раскольников пригласил вас на чай. С чего бы вы начали диалог?».

Нередки случаи, когда кейсы содержат всего лишь одну проблему и называют три-четыре подхода к ней. Школьнику нужно выбрать один и аргументированно отстоять его. Совершенно необязательно, чтобы кейс описывал всего лишь одну ситуацию-затруднение: в отличие от традиционных образовательных заданий, они имеют поливариантное решение и огромное количество равнозначимых путей для решения задачи.

Центральное место в структуре кейса занимает аналитическая трактовка описываемой реальной ситуации, не только вскрывающая практические проблемы, но и актуализирующие комплекс специальных знаний (владения, навыки, умения и т.п.), который необходимо задействовать для успешного решения конкретной проблемы.

Применяем на практике — значит, усиливаем интерес

Одной из важнейших целей кейс-обучения является выработка у учащихся умений свободно ориентироваться в реалиях окружающей действительности и применять полученные знания в практической деятельности. Для этого педагогу необходимо сначала усилить познавательный интерес к предмету, а уж это, в идеале, приведет и к возрастанию социальной активности, и к умению слушать себя и других, и к потребности, выражаясь словами педагога-новатора , «радоваться миру».

Опыт показал, что при использовании кейсовых методик обучения у детей из начальной школы происходит и проблемного видения ситуации, умение отстаивать свою точку зрения и предлагать альтернативные варианты решения проблемы. Соответственно, учителю необходимо показать, как правильно анализировать информацию, производить ее отбор для выполнения конкретной задачи, ставить цели и добиваться их достижения.

Стоит ли преподавателю развивать навыки командной работы или действовать индивидуально? Ответ на этот вопрос педагог найдет… в детях, с которыми ему предстоит работать. Если они достаточно коммуникативны, умеют презентовать свое мнение в небольшой команде одноклассников, склонны к , наконец, хорошо мотивированны на результат — надо пробовать работать в команде. Правда, при этом нужно быть готовым к тому, что такая работа займет больше времени (не менее 20-25 минут от урока), нежели индивидуальные задания.

Важным нюансом кейсовых заданий является то обстоятельство, что совокупность фактов, цепочка событий открываются для анализа в связи с конкретной ситуацией на конкретный момент времени. Педагогу следует помочь школьникам вступить в игровое взаимодействие, чтобы «погрузиться» в событие и по итогам такого погружения принять некое логико-рациональное решение. Достигается оно в большинстве случаев в коллективном взаимодействии на «полигоне идей», коим является работа в классе.

Основные методы кейс-технологий

Можно выделить шесть методов работы с кейсами для средней школы:

· Кейс-инцидент — произошло некое из ряда вон выходящее событие, и нужно найти решение, позволяющее погасить его последствия.

- Ситуационно-ролевые игры, например, игра «Суд присяжных», когда одна половина класса «оправдывает» Моцарта, а другая — Сальери. В качестве пояснения к данному методу хочется отметить, что , чтобы «защитники» не симпатизировали тому, кого защищают — в этом случае достигается большая эффективность.

- Ситуационный анализ — в случае применения этого метода целесообразно будет предложить группам школьников из одного класса одну и ту же ситуацию, но в разные исторические моменты (к примеру, борьбу крестьянства за свободу в 1770-е, 1861-м и 1905-м годах).

- Разбор деловых писем.

- Метод игрового проектирования. Основная его цель — в ходе игрового процесса самостоятельно смоделировать ситуации для кейсовых заданий. Наибольшую эффективность от использования этого метода можно получить, предлагая его ученикам 10-11 классов.

- Метод дискуссии — применяется при достаточной подготовленности класса к аргументированному отстаиванию своей точки зрения. Опыт показывает, что включать этот метод в работу можно примерно через 3-4 месяца после начала работы с кейсами.

Начиная работать с кейсами в первый раз, учитель всегда боится неизвестности: как воспримет класс это новшество? Будет ли обратный отклик? Не станут ли дети хуже учиться? Ответить на эти вопросы довольно трудно, но педагог должен попробовать: в большинстве случаев отклик класса превзойдет все самые смелые ожидания!

Сколько времени стоит уделять работе с кейсами и как часто их использовать? Опыт показывает, что от 10 минут в начале работы с этой технологией, на стадии привыкания класса к ней до 25-30 минут, когда школьники уже освоились и позитивно воспринимают такой вид работы. Желательно работу с кейсами проводить через урок (не реже), а на таких предметах, как история и обществознание допустимо и каждый урок.

Отдельно стоит сказать о задавании кейсов на дом. Поскольку это все-таки командная работа, такие домашние задания должны быть «долгосрочными», то есть задаваться за 2-3 недели до отчета по ним. Разумеется, слишком частить с кейсами не стоит: одного подобного задания в месяц будет вполне достаточно.

Помните, что кейс-технологии призваны сформировать, в первую очередь, новые качества и умения, а уж потом — закрепить знания, они связаны с интерактивом, а потому, работая с кейсами, не старайтесь слишком строго оценить фактические знания. Выставить отметку за интересную логику рассуждения и нестандартное мышление значительно сложнее, но ради развития своих учеников стоит попробовать это сделать.

Особое внимание стоит уделить развитию в воспитанниках умения обращаться к фактуре, теоретическому материалу. Для этого у каждого ученика должна быть, разумеется, определенная «база», которую учителю и надо попробовать сформировать до начала работы с данной методикой.

Стоит ли применять технологию в младшей школе?

Этот вопрос давно стоит на повестке дня, поскольку если в средней школе кейс-технологии доказали свою эффективность, то в начальной, во-первых, само составление задач вызывает ряд трудностей для учителей, а во-вторых, составленные кейсы вызывают трудности восприятия у детей.

Так, наиболее сложны для реализации технологии кейсов уроки чтения, ведь именно на них текст подводит детей к той или иной мысли. Если учитель видит, что класс достаточно силен, можно попробовать поэтапно ввести технологию кейсового обучения и для школьников 1-4 классов. Начинать нужно с заданий первой степени сложности, подразумевающей наличие практической ситуации и решения. Дети должны понять, подходит решение для конкретной ситуации или нет.

Вторая степень сложности предполагает необходимость нахождения решения для имеющейся ситуации. Например, можно сравнить точку зрения писателя, высказанную им в произведении, с его реальными взглядами на жизнь, попробовать на основании данных его биографии обнаружить сходства и различия.

Третью степень сложности есть резон применять не раньше чем в 3-4 классах. К предложенной ситуации школьники должны сами сформулировать проблему и наметить пути ее решения.

Основные правила решения кейсов

Педагогу перед работой с кейсами в классе рекомендуется объяснить школьникам, что для успеха этой работы вначале нужно самостоятельно прочесть материал, ознакомиться с дополнительной литературой. Следует подчеркнуть, что единственно верного ответа при данной форме работы просто не существует, решений у одного кейса может быть множество, и все их можно и нужно выдвигать, обсуждать и аргументировать.

Начинать решение кейса стоит с выявления проблемы, ключевого места конкретной задачи. Если кейс решается в составе команды из 5-7 человек (это оптимальное число обучающихся для работы по рассматриваемой технологии), целесообразнее всего выделить на его решение 20 минут времени урока, причем в заключительные 5 минут ответ должен быть сформулирован и записан.

Лучшие предметы для внедрения технологий кейс-обучения — литература и история. Ситуативные кейсы, используемые на данных уроках, чаще всего будут включать в себя задачи:

- Определения проблем и перспектив взаимоотношений между лицами, живущими в одну историческую эпоху или главными героями произведения

- Анализа или составления маршрута следования героя или временного развития исторического события

- Заполнения таблиц хронологии событий.

К вопросу о том, какие кейсы использовать — составленные самим или позаимствованные — до сих пор не существует однозначного подхода. Если в вузовском образовании РФ поначалу приветствовались и активно использовались переводные западные кейсы, то в школе с начала 2000-х годов внедряются уже самостоятельно разработанные или адаптированные под школьный уровень образования задания, которые уже больше соответствуют целям обучения российских школьников.

Размер имеет значение!

Включая школьников в работу с кейсами, важно сориентировать их на то, что задания могут быть абсолютно разными по объему: от ситуаций, описание которых занимает 1-2 страницы текста до т.н. «полных кейсов», объем которых нередко достигает 20 страниц!

Разумеется, дабы подготовить учащихся к новому для них виду деятельности, не «запугать» их, учителю стоит предложить для начала попробовать свои силы с мини-кейсами на 2-4 тысячи символов текста. Такой относительно небольшой материал можно разобрать в классе в качестве дополнения или иллюстрации к теоретическому материалу, разбираемому на уроке. Такой кейс часто снабжается вопросами, ответ на который нужно подготовить за 5-10 минут. Пример подобного кейса — на уроке истории учащимся 10-11 классов может быть дан раздаточный материал с сокращенным текстом песни Игоря Талькова «Стоп, думаю себе!», учащиеся должны дать ответ на вопрос, о каких исторических личностях говорится в следующих отрывках:

«Вот и все, развенчан культ вождя-тирана!» (Сталин)

«А затем схватил штурвал кукурузный гений» (Хрущев)

«…Помахал и передал вскоре эстафету

Пятикратному Герою…» (Брежнев)

Основная задача учителя в данном случае — не подсказать обучающимся правильный ответ напрямую, а дать возможность вспомнить забытые факты, через которые возможен выход на правильное решение!

Постепенно, через урок-два после начала решения мини-кейсов, стоит переходить к сжатым кейсам объемом до 6 страниц, над решением которых на уроке трудится весь класс, поделенный на группы по 5-8 человек в каждой. Примером кейса среднего объема, который с успехом можно использовать на уроке литературы в 10-11 классе, может быть такой: «Михаил Булгаков говорил, что хочет быть похож на двух героев своего главного романа. {Далее идет небольшое «наводящее» описание романа} Задание 1. Определите, что это за герои? Задание 2. Поясните свою позицию. Задание 3. Почему Вы считаете, что этот роман является для писателя главным?».

Поясню, что речь идет об одной из поздних статей Булгакова, где он писал, что всегда хотел оказаться на месте Мастера и влюбиться в Маргариту. То есть решение данного кейса есть, и оно однозначно. Однако учитель должен выслушать точки зрения представителей всех команд, и даже если предлагается неправильное решение кейса (не такое, какое «дал» Михаил Афанасьевич), но приводится логическое объяснение, поощрить членов команды за логику рассуждения.

Наконец, вести работу с полными кейсами (до 30 страниц текста) целесообразно только с учениками 8-9 класса и старше, задавая эту работу на дом и отводя на ее выполнение примерно неделю. Итогом такого рода «заочно-командной» работы школьников должна стать информативная презентация с обстоятельным, на 15-20 минут выступлением по ней в классе. В качестве кейса здесь может выступать отрывок текста или статья целиком, из которой нужно вычленить проблемные моменты. Так, для урока литературы в 10 классе в качестве кейса можно представить письмо Раскольникова к Сонечке Мармеладовой, а как задание к кейсу — описание морального облика совершившего убийство, но вставшего на путь духовного возрождения человека.

Используйте разнообразие форм кейсов

Педагогу, освоившему работу с кейсовым обучением, не стоит ограничивать себя и воспитанников только бумажными раздатками. Очень удачной педагогической находкой будет совмещение бумажных и видеокейсов (фрагментов фильмов («Матрица», к примеру), видеоклипов (Майкл Джексон, «Earth Song») или мультфильмов с философским подтекстом (таких немало произведено на студии Pixar) с зачитываемыми и воспроизводимыми на слух.

Если же кейсы будут отличаться друг от друга еще и по структуре: на первом занятии будут структурированными (содержащие четкие, конкретные, упорядоченные данные и предполагающие столь же четкий ответ), на следующем — неструкурированными (содержащими обилие данных и дающих простор для творчества), а на третьем — первооткрывательские (проверяющие способности подростков мыслить нестандартно, что полезно, например, при отборе учеников на предметную Олимпиаду) — это продемонстрирует просто высший пилотаж учителя. Что, конечно, позволит ему добиться двух главных целей: удержать внимание класса на должном уровне и творчески освоить нестандартные, нетипичные, но весьма нужные уроки Жизни.

Вместо заключения

Конечно, подготовка кейсов требует от учителя недюжинных творческих способностей и наличия свободного времени: не менее 10-15 часов в месяц. Однако плюсы от использования кейсового обучения с лихвой компенсируют эти затраты: дети станут более самостоятельными, им будет легче освоить школьный материал, а, самое главное, взрослая жизнь уже не будет им казаться такой сложной и оторванной от того, чему учили в Школе!

Кейс-технологии в начальной школе

Л.В. Поршнева, учитель начальных классов,

Черевковская средняя школа

Существуют различные названия кейс-технологии. В зарубежных публикациях можно встретить названия метод изучения ситуации , метод деловых историй и, наконец, просто метод кейсов . В российских изданиях чаще всего говорится о методе анализа конкретных ситуаций (АКС), деловых ситуаций, кейс-методе, ситуационных задачах.

Кейс-технология возникла как способ анализа конкретных ситуаций в начале XX в. в Школе бизнеса Гарвардского университета (США). Название произошло от латинского термина «казус» - запутанный или необычный случай.

Главная особенность метода - изучение прецедентов, т.е. имевшихся в прошлом ситуаций из деловой практики. Сначала он применялся при обучении студентов юридических и финансовых специальностей. Постепенно кейс-технология стала использоваться в школе (сначала в среднем звене, а потом и в начальном).

Кейс-технология - это метод активного проблемно-ситуационного анализа конкретных задач-ситуаций (кейсов). Она направлена на развитие способности разрабатывать проблемы и находить их решение, учиться работать с информацией. При этом акцент делается не на получение готовых знаний, а на их выработку, сотворчество учителя и ученика.

При обучении по кейс-технологии не даются конкретные ответы, их необходимо находить самостоятельно. Это позволяет учащимся, опираясь на собственный опыт, формулировать выводы, применять на практике полученные знания, предлагать собственный (или групповой) взгляд на проблему.

Кейс - это единый информационный комплекс. Как правило, он состоит из трех частей: вспомогательная информация, необходимая для анализа кейса; описание конкретной ситуации; задания к кейсу.

Существуют разные виды кейсов.

Печатный кейс (может содержать графики, таблицы, диаграммы, иллюстрации, что делает его более наглядным).

Мультимедиа-кейс (наиболее популярный в последнее время, но зависит от технического оснащения школы).

Видео-кейс (может содержать фильм, аудио- и видео- материалы).

В кейсе проблема представлена в неявном, скрытом виде, причем, как правило, она не имеет однозначного ответа. В некоторых случаях ученикам надо не только найти решение проблемы, но и сформулировать задачу, так как она представлена не явно.

При создании кейса надо ответить на три вопроса:

Для кого и чего пишется кейс?

Чему должны научиться дети?

Какие уроки они из этого извлекут?

После этого процесс создания кейса будет иметь вид:

Структурирование учебного материала

Цель обучения

Выбор организационных форм, методов и средств обучения

В кейс-технологии используются следующие методы: метод инцидентов, метод разбора деловой корреспонденции, игровое проектирование, ситуационно-ролевая игра, метод дискуссии и кейс-стади.

В центре метода инцидентов находится процесс получения информации.

Цель метода - поиск информации учеником, и (как следствие) обучение его работе с необходимой информацией, ее сбором, систематизацией и анализом. Обучаемые получают кейс не в полном объеме. Сообщение может быть письменным или устным, по типу: «Случилось…» или «Произошло...».

Хотя такой метод работы требует много времени, его можно рассматривать как особенно приближенный к практике, где получение информации составляет существенную часть всего процесса принятия решения.

Метод разбора деловой корреспонденции основан на работе с документами и бумагами, относящимися к той или иной организации, ситуации, проблеме.

Учащиеся получают от преподавателя папки с одинаковым набором документов (в зависимости от темы и предмета). Цель ученика - занять позицию человека, ответственного за работу с входящими документами, и справиться со всеми задачами, которые она подразумевает.

Примерами использования метода могут служить кейсы по экономике, праву, обществознанию, истории, где требуется проанализировать большое количество первоисточников и документов.

Цель игрового проектирования - создать или усовершенствовать проект. (Урок русского языка. Создавали проект «Зимняя страничка». Детям очень понравилось создавать самим, а не исполнять задуманное.) Участников занятия можно разбить на группы, каждая из которых разрабатывает свой проект. Такая работа несет в себе элементы творческого отношения к реальности, позволяет глубже понять явления сегодняшнего дня, увидеть пути его развития. Важно, что проекты могут быть разных типов: исследовательский, поисковый, творческий, аналитический, прогностический.

Ситуационно-ролевая игра позволяет создать перед аудиторией (в виде инсценировки) правдивую историческую, правовую, социально-психологическую ситуацию и затем дать ученикам возможность оценить поступки и поведение участников игры. Одна из разновидностей метода инсценировки - ролевая игра.

Метод дискуссии заключается в обмене мнениями по какому-либо вопросу в соответствии с более или менее определенными правилами.

Цель метода кейс-стади - совместными усилиями группы учащихся проанализировать представленную ситуацию, разработать варианты решения проблем, оценить их и выбрать лучший. Этот метод характеризуется большим объемом материала, так как помимо описания случая предоставляется и весь объем информации, которым могут пользоваться ученики. Основной упор при рассмотрении ситуации делается на анализ и синтез проблемы и на принятие решений.

Перечислим особенности метода кейс-стади: обязательная исследовательская стадия процесса; коллективное обучение или работа в группе; интеграция индивидуального, группового и коллективного обучения; использование проектной деятельности; стимулирование учащихся для достижения успеха.

Использование кейс-стади позволяет приобретать новые знания и навыки практической работы; помогает получить знания по тем дисциплинам где нет однозначного ответа на поставленный вопрос, а есть несколько ответов, которые могут соперничать по степени истинности (например, на уроке литературного чтения при анализе рассказа В.А. Белова «Малька провинилась» или на уроке по окружающему миру в ходе беседы на тему «Огонь - друг или враг»). Данный метод принципиально отличается от традиционных: школьник равноправен с другими учениками и преподавателем в процессе обсуждения проблемы и поиска истины. При работе по нему преодолевается классический дефект обучения, связанный с «сухостью», не эмоциональностью изложения материала: эмоций, творческой конкуренции и даже борьбы в этом методе так много, что хорошо организованное обсуждение кейса может напоминать театральный спектакль.

Работа с кейсом проходит по следующим этапам.

Этап 1. З накомство с ситуацией, ее особенностями.

Этап II . Выделение основной проблемы (проблем) и персоналий, которые могут реально воздействовать на ситуацию.

Этап III . Предложение концепций или тем для мозгового штурма.

Этап IV . Анализ последствий принятия того или иного решения.

Этап V . Решение кейса - предложение одного или нескольких вариантов последовательности действий, указание на важные проблемы, механизмы их предотвращения и решения.

В ходе реализации кейс-технологии учитель создает кейс или использует имеющиеся; распределяет учеников по малым группам (4-6 человек); знакомит их с ситуацией, системой оценивания решений проблемы, сроками выполнения заданий; организует работу в группах, определяет докладчиков; проводит общую дискуссию; оценивает деятельность учеников.

Возможны 3 стратегии поведения преподавателя (учителя) в ходе работы с кейсом :

учитель дает ключи к разгадке в форме дополнительных вопросов или информации;

при определенных условиях учитель сам отвечает на поставленные вопросы;

учитель молча ждет, пока ученики работают над проблемой.

Любой учитель, который захочет внедрить в свою практику кейс-технологию, сможет это сделать, изучив специальную литературу, пройдя тренинг и имея на руках учебные ситуации. Однако выбор в пользу применения интерактивных технологий обучения не должен стать самоцелью: кейс-технология должна быть внедрена с учетом учебных целей и задач, особенностей класса, интересов и потребностей учеников, уровня компетентности педагога и многих других факторов.

Использованная литература

Воронина Ю.В. Современный урок окружающего мира в начальной школе: методическое пособие. Оренбург, 2011.

Деркач А.М. Кейс-метод в обучении // Специалист. 2010. № 4.

Загашев И.О. и др. Критическое мышление: технология развития.

СПб, 2003.

4. Прутченков А.С. Технология "кейс-стади" в воспитании школьников // Школьные технологии. 2009. № 1.

Принимайте участие!

Некоторые уроки могут показаться детям скучными. И тогда на занятиях начинает страдать дисциплина, школьники быстро устают и не желают принимать участие в обсуждении.

Кейс-уроки были созданы, чтобы соединить учебные школьные знания с остро необходимыми компетенциями, такими как креативность, системное и критическое мышление, целеустремленность и другие.

Благодаря кейсам вы сможете помочь школьнику получать пользу и удовольствие от учебы, справиться с его личными проблемами!

Одаренные дети — кто они? Что такое способности, что такое одаренность? И чем отличаются способные дети от одаренных? Как распознать одаренного ребенка? У всех ли детей одаренность проявляется одинаково?Какие советы дать родителям даровитого ребенка при его воспитании? Об этом — в нашем вебинаре.

Читайте новые статьи

Современным ученикам не подходят традиционные методы преподавания. Им сложно не отвлекаясь сидеть над учебниками, а долгие объяснения вгоняют в скуку. В результате - отторжение от учёбы. Между тем приоритет визуальности в подаче информации - главная тенденция в современном образовании. Вместо того чтобы критиковать тягу ребят к «картинкам из Интернета», используйте эту особенность в положительном ключе и начните включать в план урока просмотр тематических видео. Зачем это нужно и как самим подготовить ролик - читайте в этой статье.

blackhack.ru ОК. Настройки, новости, игры.

blackhack.ru ОК. Настройки, новости, игры.