Для включения генераторов на параллельную работу они должны ыть синхронизированы. Существует два принципиально различных споба синхронизации: способ точной синхронизации и способ самосинзнизации.

Способ точной синхронизации состоит в том, что включаемый генерар предварительно приводят во вращение и возбуждают. В момент лючения его на параллельную работу с работающим генератором неводимо обеспечить следующие условия синхронизации:

1) порядок следования фаз у включаемого генератора должен совпать с порядком следования фаз работающего генератора (или сети, которую включается генератор);

2) напряжения включаемого и работающего генераторов должны ь равны по значению и совпадать по фазе; равенства напряжений добиваются изменением силы тока в обмотке возбуждения;

3) частота тока включаемого генератора должна быть равна частоте ка работающего; этого достигают, изменяя частоту вращения включаемого генератора.

Если все эти условия выполнены, включаемый генератор можно рубильником или выключателем соединить с работающим.

Взаимодействие между вращающимися магнитными полями Ф с1 , и Ф с2 статорных обмоток параллельно работающих генераторов и магнитными полями Ф p1 и Ф p2 электромагнитов роторов показано на рисунке 10.4. Векторы Ф с1 и Ф с1 вращаются синхронно с угловой частотой ω и совпадают по фазе в каждый момент времени. Векторы Ф p1 и Ф p2 также вращаются синхронно между собой и с векторами Ф с . Но углы ψ 1 , и ψ 2 сдвига фаз магнитного поля статора и ротора могут изменяться в различных пределах в зависимости от нагрузки. Если эти углы равны между собой, это означает, что оба генератора несут одинаковую активную нагрузку (если их номинальные мощности равны). Для того чтобы один из генераторов принял большую нагрузку, необходимо воздействовать на регулятор оборотов первичного двигателя этого генератора, повысить вращающий момент на его валу.

Последующее увеличение угла ψ укажет на то, что генератор принял добавочную нагрузку. Так, угол ψ 2 (рис. 10.4, б) больше угла ψ 1 , (рис. 10.4, а), поскольку этот генератор (рис. 10.4, б) нагружен больше.

Чтобы один из генераторов взял на себя часть реактивной мощности, нужно усилить ток возбуждения генератора. Одновременно с увеличением нагрузки вновь включенного генератора необходимо снижать нагрузку работающих генераторов, так как в противном случае возрастет частота.

С целью предотвращения повышения напряжения при увеличении тока возбуждения вновь включенного генератора следует снизить ток возбуждения у работавших ранее генераторов.

Точной синхронизации добиваются при помощи специально предназначенного для этого прибора - синхроноскопа . Для контроля равенства напряжений используют два вольтметра, один из которых измеряет напряжение работающего генератора, а другой - подключаемого. Равенство частот устанавливают по двум частотомерам.

По окончании монтажа генератора, предназначенного для параллельной работы, перед вводом его в эксплуатацию проверяют порядок следования фаз (рис. 10.5). Между зажимами генератора (на рубильнике P 1 ) и шинами сети, с которой генератор будет работать параллельно, включают по две последовательно соединенные электрические лампы. Каждая лампа рассчитана на фазное напряжение сети. Затем приводят в действие генератор и включают рубильник Р 2 (при отключенном Р 1 ).

Если векторы напряжений сети и генератора не совпадают по фазе, а также имеется разница в частотах сети и генератора, но чередование фаз оказалось одинаковым, то все три пары ламп будут гаснуть и загораться одновременно.

Если же чередование фаз в генераторе и сети неодинакбвы, то загорание и погасание ламп в различных фазах не совпадают по времени. В этом случае меняют местами два отходящих от генератора линейных провода (остановив предварительно генератор) и вновь проверяют совпадение фаз. Затем маркируют зажимы генератора соответственно фазам сети, а лампы снимают.

На электростанции, где включают генераторы на параллельную работу, приборы, предназначенные для синхронизации, устанавливают на специальных синхронизационных колонках . Ниже рассмотрены некоторые схемы точной синхронизации.

Схема 1 . Колонка синхронизации СК (рис. 10.6) состоит из двух параллельных цепей: в Одну последовательно включены две лампы Л , а в другую - вольтметр V 0 и лампа Л . От каждого из генераторов к синхронизационной колонке отходит по одному проводу от одно- именных фаз. Цепи синхронизации замыкаются по нулевому проводу на фазные обмотки генератора. Между проводами от фаз генераторов и синхронизационным устройством смонтированы штепсельные розетки 1, 2, 3.

Предположим, что синхронизируется с сетью генератор № 1. Его пускают в ход и, меняя частоту вращения первичного двигателя и силу тока возбуждения генератора, устанавливают по частотомеру Hz и вольтметру V частоту и напряжение, равные сетевым. После этого двумя штепселями замыкают контакты 1 и 3. Продолжая изменять частоту вращения включаемого генератора в небольших пределах и ток возбуждения, добиваются синхронизма. Его наступление фиксируется потуханием ламп Л и нулевым показанием вольтметра V 0 . При приближении стрелки вольтметра к нулю включают рубильник Р 1 . Генератор синхронизирован. Колонку синхронизации сразу же отключают (выключают штепселя 1 и 3). Оставлять штепселя в гнездах недопустимо, ибо при отключенных генераторах на их зажимах окажется напряжение сети, что представит опасность для обслуживающего персонала.

В рассмотренной схеме можно обойтись и без нулевого вольтметра. Однако в этом случае точность метода значительно снижается, так как лампы дают видимый накал лишь при напряжении 25...30% номинального и по ним трудно уловить момент действительного совпадения векторов напряжения. Лампы, включенные параллельно цепи с вольтметром, контролируют исправность этой цепи. Последовательно две включают потому, что в некоторые моменты цепь может оказаться под двойным фазным напряжением.

Если по данной схеме синхронизируются высоковольтные генераторы, то синхронизационную колонку включают через трансформаторы напряжения.

Схема 2 . На рисунке 10.7,а приведена схема включения лампового синхроноскопа. Лампы 1 присоединены к одной фазе, а лампы 2 и 3 подключены к разным фазам. При синхронизме лампы 1 погаснут, а лампы 2 и 3 будут иметь полный накал. При разной частоте вращения генераторов лампы 1, 2, 3, расположенные по кругу (рис. 10.7, б), загораются и погасают неодновременно, создавая впечатление так называемого вращения света. По направлению вращения можно судить о том, следует ли увеличить (Б) или уменьшить (М) частоту вращения включаемого генератора.

Генератор по этой схеме включают на параллельную работу в момент, когда вращение светового пятна прекратилось.

Рассмотренные выше способы точной синхронизации сравнительно сложны, и для автоматизации процессов точной синхронизации требуется сложная и дорогая аппаратура. Поэтому в практике широко применяется способ самосинхронизации , который заключается в следующем.

Невозбужденный генератор, у которого магнитное поле погашено специально включенным в цепь возбуждения возбудителя сопротивлением гашения поля R г.п (рис. 10.8), разгоняют первичным двигателем до частоты вращения, близкой к номинальной. При скольжении примерно 2...3% генератор включают в сеть рубильником Р . Одновременно подают возбуждение, шунтируя сопротивление гашения поля блокконтактами Бл . Генератор после этого постепенно втягивается в синхронизм.

В момент включения генератора в сеть на параллельную работу возникают кратковременные толчки тока, которые являются следствием подключения к сети невозбужденного генератора. Однако эти толчки не нарушают нормальной работы ранее работавших генераторов и потребителей.

Этот способ самосинхронизации считается основным и обязательным для всех многоагрегатных сельских электростанций.

К методу точной синхронизации обращаются лишь в тех случаях, когда из-за большой загруженности ранее работавших генераторов метод самосинхронизации нельзя применить.

Ручной самосинхронизацией пользуются только тогда, когда генераторы оснащены рубильником (на маломощных стан- циях) или выключателями без дистанционного управления. Для того чтобы судить о разности частот, включают, как показано на рисунке 10.8, лампу Л напряжением 6...36 В (в зависимости от значения остаточного напряжения генератора). Лампа имеет заметный накал при разности частот не менее 2 Гц. Однако наиболее совершенный способ измерения разности частот - это включение специальных реле типа ИРЧ (индукционных реле разности частот).

Порядок операций следующий. Генератор разгоняют первичным двигателем при выключенном рубильнике Р и разомкнутых блок-кон- тактах Бл . В цепь обмотки возбуждения возбудителя включено сопротивление R г.п гашения ноля. Когда пускаемый генератор достигает частоты вращения, близкой к синхронной, лампочка Л гаснет. При этом включают рубильник Р , замыкаются блок-контакты Бл и шунтируется опротивление гашения поля R г.п . Восстанавливается нормальное возбуждение, генератор втягивается в синхронизм.

При полуавтоматической самосинхронизации агрегаты запускают ручным воздействием на управление первичного двигателя, а включение генератора в сеть и подача возбуждения происходят автоматически.

Автоматическая самосинхронизация предполагает полную автоматизацию процессов пуска агрегата, включения генераторов в сеть и подачи возбуждения.

Необходимо помнить, что шунтовой реостат R в цепи возбуждения возбудителя должен быть установлен так, чтобы при расшунтировании обмотки возбуждения на клеммах генератора при холостом ходе обеспечивалось повышение напряжения до номинального значения, равного рабочему напряжению на шинах электростанции.

Лабораторная работа №3

ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СИНХРОННОГО ГEHEPATОPA С СЕТЬЮ

Цель работы – изучение методов включения синхронного генератора в сеть, нагружение его активной и реактивной мощностью, снятие U-образной характеристики.

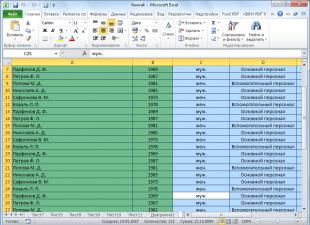

Оборудование и приборы:

Трехфазный синхронный генератор СГР-4,5 , трехфазный асинхронный двигатель ВАО-52-4, комплект измерительных приборов К-50 , индукционный регулятор с выпрямителем, амперметр магнитоэлектрической системы на 10, ламповый синхроскоп ЛС, нулевой вольтметр электромагнитной системы с пределом измерения 250 В.

1. Включить синхронную машину на параллельную работу с сетью:

а) методом точной синхронизации (за помощью синхроноскопа);

б) методом грубой синхронизации.

2. Снять и построить U -образную характеристику генератора при Р 1 = 0.

3. По данным опыта рассчитать и построить зависимость cosj = f(і в) . Перевести синхронную машину в режим двигателя и осуществить регулирование активной и реактивной мощности при постоянном токе статора І 1 = const .

4. Снять характеристики І 1р = f(P 1), і в = f(P 1), cosj = f(P 1) .

Порядок выполнения работы

Условия включения синхронного генератора на параллельную работу.

При включении синхронного генератора на параллельную работу с сетью необходимо соблюдать следующие условия:

1) напряжение (ЭДС ) генератора должно быть равно по величине и быть противоположным по фазе напряжению сети U г = -U c ;

2) частота напряжения генератора должна равняться частоте напряжения сети f г = f с ;

3) порядок следования фаз у генератора и сети должен быть одинаковым.

Совокупность операций по выполнению этих условий, сделанных в режиме холостого хода синхронного генератора, называется синхронизацией.

Включение генератора на параллельную работу с сетью

2.1 По методу точной синхронизации. Точная синхронизация генератора с сетью наступает, когда при одинаковом порядке следования фаз частота и напряжение генератора равны частоте и напряжению сети, а векторы U г и U с встречны один другому, т.е. составляют между собой 180 электрических градусов.

Довговременно поддерживать такой режим в автономно работающем генераторе невозможно. Поэтому на практике домагаються лишь возможно более точного совпадения величин напряжений и приблизительного совпадения частот, при котором осуществляется плавное изменение угла между векторами напряжения генератора и напряжения сети. Уловив момент, когда U г и U с находятся в противофазе, делают включение генератора на сеть.

Для определения момента времени включения генератора на параллельную работу с сетью применяются разные автоматические устройства синхронизации. Наиболее простым является ламповый синхроноскоп.

Синхроноскоп, схема которого приведена на рис. 3.1, состоит из трех ламп, рассчитанных на кратковременную работу при удвоенном фазном напряжении сети; с его помощью можно включить СГ в сеть в момент времени, близкий к режиму точной синхронизации.

Для этого необходимо собрать схему по рис.3.1 (на одновременное погасание ). Основными узлами и элементами схемы являются: сеть, синхронный генератор G , приводной двигатель M , ламповый синхроноскоп ЛС и комплект измерительных приборов К-50 .

|

Рисунок 3.1 – Схема исследования паралельной работы синхронного генератора с сетью

Порядок выполнения работы

После сборки схемы (рис. 3.1) включают автомат АП3 и выполняют пуск асинхронного двигателя, который соединен с валом индуктора синхронного генератора. Частота вращения ротора асинхронного двигателя почти равна номинальной частоте вращения индуктора (в условиях лаборатории это примерно 1500 об/мин). Потом включают автомат АП2 и доводят ток возбуждения синхронного генератора до величины, при которой напряжение по показаниям вольтметра комплекта К-50 станет равным фазному значению напряжения сети. В результате при включенном автомате АП2 лампы синхроноскопа выявляются включенными между линейными проводами сети и генератора. Если порядок следования фаз сети и генератора одинаков, тогда лампы загораются одновременно и гаснут одновременно.

Если чередование фаз сети и генератора разное, то лампы загораются и погасают по очереди. В этом случае необходимо остановить генератор и поменять местами два каких-нибудь линейных провода, которые идут от зажимов генератора к комплекту К-50 (следовательно, к сети). Затем снова запускают генератор и проверяют соответствие очередности фаз генератора и сети.

Загорание и погасание ламп синхроноскопа осуществляется за счет изменения разбежности потенциалов между одноименными зажимами АП2 и генератора, обусловленного разбежностью частоты сети и генератора при несинхронной частоте вращения генератора. Включение генератора на параллельную работу с сетью с помощью автомата АП1 выполняется в момент погасания ламп. При этом частота погасания и загорания ламп должна быть такой, чтобы лампы загорались и потухали одновременно через 1-2 секунды, что достигается изменением частоты вращения приводного двигателя.

Недостатком этого метода является то, что лампы потухают при разнице напряжений на зажимах ламп 30% U н и при включении генератора в сеть возникает ударный ток. Для исключения ударного тока и установления момента полного погасания ламп, при котором требуется включить АП1 , можно установить по показанию вольтметра V , включенного параллельно одной из ламп. В момент времени, когда напряжение на лампе будет отсутствовать (вольтметр покажет ноль) синхронный генератор включают в сеть.

Критерием удачного включения генератора в сеть служит отсутствие броска тока, что наблюдается по амперметру К-50 . При неточном включении бросок тока может достигать большой величины.

После включения генератора он втягивается в синхронизм и работает синхронно с сетью.

Лампы синхроноскопа можно включить на "бегущий огонь" (вращающийся свет). Для этого присоединение ламп Л2 и Л3 к сети (генератору) изменяют так, как показано на рис. 3.1 штриховыми линиями. Лампы будут загораться и потухать в определенной последовательности. При размещении их по вершинах треугольника создается впечатление вращающегося света. Направление вращения света зависит от того, какая частота больше, – генератора или сети. Включение генератора в сеть выполняется в тот момент времени, когда лампа Л1 целиком гаснет, а две другие горят. Если при включении синхроноскопа на "бегущий свет" лампы одновременно гаснут и затем одновременно загораются – это значит, что порядок прохождения фаз генератора и сети не совпадает.

2.2. Метод самосинхронизации. Широко применяется метод самосинхронизации, названный также методом грубой синхронизации. Это стало возможным благодаря тому, что сети у нас достаточно большой мощности и включение одного генератора не влияет на работу других генераторов, которые параллельно работают на эту сеть с U = U 1н = const и f = f 1н = const .

Метод состоит в следующем. Синхронный генератор после проверки правильности чередования фаз генератора и сети приводят во вращение приблизительно с синхронной частотой вращения; обмотка возбуждения при этом замкнута накоротко. При достижении подсинхронной частоты вращения включают обмотку якоря в сеть с одновременной подачей тока возбуждения в обмотку возбуждения, поступательно увеличивая до значения, при котором генератор втягивается в синхронизм и работает параллельно с сетью в режиме холостого хода.

U-образные характеристики синхронного генератора

U -образные характеристики определяют зависимость тока статора от тока возбуждения і в при постоянной активной мощности генератора (рис. 3.2). В условиях лаборатории характеристику снимают при величине активной мощности генератора, равной нулю, т.е. в режиме холостого хода Р 1 = 0 . Для этого непосредственно после включения генератора на параллельную работу изменением тока возбуждения приводного двигателя и тока возбуждения СГ достигают режима, при котором показания амперметра в цепи генератора будут близкими к 0 , что соответствует режиму холостого хода генератора.

Затем, изменив і в генератора до величины, при которой ток І 1 в статоре станет равным номинальному или немного больше его, записывают первую точку U -образной характеристики. Постепенно увеличивая і в генератора, снимают 3-4 точки левой области кривой І 1 = f(і в) . Обязательно зафиксировать точку U -образной характеристики при минимальном токе статора генератора. Затем, увеличивая і в генератора, снимают точки правой части кривой І 1 = f(і в) .

| |

| |

| |

| |

| |

|

Рисунок 3.2 – U-образная характеристика синхронного генератора

Опыт проводить при изменении тока возбуждения от 1 до 10 А.

Правая часть кривой соответствует перевозбужденной машине и отдаче в сеть емкостного тока и реактивной мощности, а левые части – недовозбужденной машине и отдаче в сеть индуктивного тока и потреблению реактивной мощности.

Показания приборов записывают в табл.3.1.

Таблица 3.1 U -образная характеристика синхронного генератора

при U 1 = ... = const, n = n н = const

| Р 1 = 0 | I 1 , A | |||||||||

| i в, А |

Контрольные вопросы

1. Какими методами можно включить СГ на параллельную работу с сетью? В чем состоит расхождение методов?

2. Как включить СГ в сеть по методу точной синхронизации?

3. Как включить СГ в сеть по методу самосинхронизации?

4. Какое назначение синхроноскопа?

5. Как проверяется совпадение чередования фаз генератора и сети?

6. Поясните последовательность операций при снятии U -образных характеристик на исследуемой машине при Р 1 = 0.

7. Как по U -образной характеристике рассчитать и построить зависимость cosj от тока возбуждения?

8. Какая фаза тока І 1 , соответствующего минимуму U -образной характеристики синхронного генератора?

9. Почему с увеличением активной мощности Р минимумы кривых смещаются вправо?

10. Какая фаза тока недовозбужденного и перевозбудженного генератора относительно напряжения сети?

11. Поясните – при перевозбуждении или при недовозбуждении СГ отдает реактивную мощность в сеть?

12. Что обозначает угол нагрузки q и от чего зависит его величина?

В отчете представить:

1. Цель работы, оборудование и приборы, содержание работы.

2. Электрическую схему опыта для проведения исследования.

3. Условия, которые требуется выполнить при включении генератора в сеть.

4. Таблицу измеряемых величин для построения U-образной характеристики.

5. График U-образной характеристики.

6. Письменные ответы на контрольные вопросы 1,2,3,4,5,6,7,8.

ЛабораторнаЯ рАбота 4

Похожая информация.

На электрических станциях всегда устанавливают несколько турбо- или гидроагрегатов, которые работают совместно в параллельном соединении на общие шины генераторного или повышенного напряжения.

В результате этого выработка электроэнергии на электростанциях производится несколькими параллельно работающими генераторами и такая совместная их работа имеет много ценных преимуществ.

1. повышает гибкость эксплуатации оборудования электростанций и подстанций, облегчает проведение планово-предупредительных ремонтов генераторов, основного оборудования и соответствующих РУ при минимуме необходимого резерва.

2. повышает экономичность работы электростанции, так как дает возможность распределять наиболее рационально суточный график нагрузки между агрегатами, чем достигается наилучшее использование мощности и повышается к. п. д.; на ГЭС дает возможность наиболее полно использовать мощность водяного потока в период паводков и летней и зимней межени;

3. повышает надежность и бесперебойность работы электростанций и электроснабжения потребителей.

Рис. 1. Принципиальная схема параллельной работы генераторов

Для увеличения производства и улучшения распределения электроэнергии многие электростанции объединяются для параллельной работы в мощные энергетические системы.

В нормальном режиме эксплуатации генераторы присоединены на общие шины (генераторного или повышенного напряжения) и вращаются синхронно. Их роторы вращаются с одинаковой угловой электрической скоростью

![]()

При параллельной работе мгновенные значения напряжений на выводах обоих генераторов должны быть равны по величине и обратны по знаку.

Для подключения генератора на параллельную работу с другим генератором (или с сетью) нужно произвести его синхронизацию, т. е. отрегулировать скорость вращения и возбуждение подключаемого генератора в соответствии с работающим.

Генераторы, работающий и включаемый на параллельную работу, должны быть сфазированы, т. е. иметь одинаковый порядок чередования фаз.

Как видно из рис. 1, при параллельной работе генераторы по отношению друг к другу включены навстречу, т. е. их напряжения U1 и U2 на выключателе будут прямо противоположны. По отношению же к нагрузке генераторы работают согласно, т. е. их напряжения U1 и U2 совпадают. Эти условия параллельной работы генераторов отражены на диаграммах рис. 2.

Рис. 2. Условия включения генераторов на параллельную работу. Напряжения генераторов равны по величине и противоположны по фазе.

Существуют два метода синхронизации генераторов: точная синхронизация и грубая синхронизация, или самосинхронизация.

Условия точной синхронизации генераторов.

При точной синхронизации возбужденный генератор подключают к сети (шинам) выключателем В (рис. 1) при достижении условий синхронизма - равенства мгновенных значений их напряжений U1 = U2

При раздельной работе генераторов их мгновенные фазные напряжения будут соответственно равны:

Отсюда вытекают условия, необходимые для параллельного включения генераторов. Для включаемого и работающего генераторов требуется:

1. равенство действующих значений напряжений U1 = U2

2. равенство угловых частот ω1 = ω2 или f1 = f2

3. совпадение напряжений по фазе ψ1 = ψ2 или Θ= ψ1 -ψ2 =0.

Точное выполнение этих требований создает идеальные условия, которые характеризуются тем, что в момент включения генератора уравнительный ток статора будет равен нулю. Однако следует отметить, что выполнение условий точной синхронизации требует тщательной подгонки сравниваемых величин напряжения частоты и фазных углов напряжения генераторов.

В связи с этим на практике невозможно полностью выполнить идеальные условия синхронизации; они выполняются приближенно, с некоторыми небольшими отклонениями. При невыполнении одного из указанных выше условий, когда U2, на выводах разомкнутого выключателя связи В будет действовать разность напряжений:

![]()

Рис. 3. Векторные диаграммы для случаев отклонения от условий точной синхронизации: а - Действующие напряжения генераторов не равны; б - угловые частоты не равны.

При включении выключателя под действием этой разности потенциалов в цепи потечет уравнительный ток, периодическая составляющая которого в начальный момент будет

Рассмотрим два случая отклонения от условий точной синхронизации, показанные на диаграмме (рис. 3):

1. действующие напряжения генераторов U1 и U2 не равны, остальные условия соблюдаются;

2. генераторы имеют одинаковые напряжения, но вращаются с разными скоростями, т. е. их угловые частоты ω1 и ω2 не равны, и имеет место несовпадение напряжений по фазе.

Как видно из диаграммы на рис. 3, а, неравенство действующих значений напряжений U1 и U2 обусловливает возникновение уравнительного тока I”ур, который будет почти чисто индуктивным, так как активные сопротивления генераторов и соединительных проводников сети весьма малы и ими пренебрегают. Этот ток не создает толчков активной мощности, а, следовательно, и механических напряжений в деталях генератора и турбины. В связи с этим при включении генераторов на параллельную работу разность напряжений может быть допущена до 5-10%, а в аварийных случаях - до 20%.

При равенстве действующих значений напряжений U1 = U2, но при расхождении угловых частот Δω=ω1 – ω2 ≠ 0 или Δf=f1 – f2 ≠ 0 происходит смещение векторов напряжений генераторов и сети (или 2-го генератора) на некоторый угол Θ, меняющийся во времени. Напряжения генераторов U1 и U2 в рассматриваемом случае будут отличаться по фазе не на угол 180°, а на угол 180°-Θ (рис. 3, б).

На выводах разомкнутого выключателя В, между точками а и б, будет действовать разность напряжений ΔU. Как и в предыдущем случае, наличие напряжения может быть установлено при помощи электрической лампочки, а действующую величину этого напряжения можно измерить вольтметром, включенным между точками а и б.

Если замкнуть выключатель В, то под действием разности напряжений ΔU возникает уравнительный ток I”ур, который в отношении U2 будет почти чисто активным и при включении генераторов на параллельную работу вызовет сотрясения и механические напряжения в валах и других деталях генератора и турбины.

При ω1 ≠ ω2 синхронизация получается вполне удовлетворительной, если скольжение s0

Вследствие инерционности регуляторов турбины нельзя осуществить длительное равенство угловых частот ω1 = ω2, и угол Θ между векторами напряжений, характеризующий относительное положение обмоток статора и ротора генераторов, не остается постоянным, а непрерывно меняется; его мгновенное значение будет Θ=Δωt.

На векторной диаграмме (рис. 4) последнее обстоятельство выразится в том, что с изменением угла сдвига фаз в между векторами напряжений U1 и U2 будет также изменяться ΔU. Разность напряжений при этом ΔU называется напряжением биений.

Рис. 4. Векторная диаграмма синхронизации генераторов при неравенстве частот.

Мгновенное значение напряжений биений Δu представляет собой разность мгновенных значений напряжений u1 и u2 генераторов (рис. 5).

Предположим, что достигнуто равенство действующих значений U1=U2, фазные углы начала отсчета времени ψ1 и ψ2 тоже равны.

Тогда можно написать

Кривая изменения напряжения биений показана на рис.5.

Включение синхронных генераторов на параллельную работу

Включение синхронных машин в сеть на параллельную работу производят - способом точной синхронизации и способом грубой синхронизации, который для генераторов обычно называют способом самосинхронизации. Иногда для синхронных машин применяют также частотный пуск, а для генераторов и несинхронное включение

Способ точной синхронизации . Этот способ используют при включении в сеть синхронных генераторов. Он состоит в том, что генератор сначала разворачивают турбиной до частоты вращения, близкой к синхронной, а затем возбуждают и при определенных условиях включают в сеть. Условиями, необходимыми для включения машины, являются:

1) равенство напряжений включаемого генератора и работающего генератора или сети;

2) совпадение фаз этих напряжений;

3) равенство частот включаемого генератора и работающего генератора или сети.

Первое условие обеспечивается путем регулирования тока возбуждения машины, а для выполнения второго и третьего условий необходимо изменение вращающего момента на ее валу, что достигается изменением количества пара или воды, пропускаемых через турбину.

Выполнение условий точной синхронизации может быть осуществлено вручную или автоматически. При ручной синхронизации все операции по регулированию возбуждения и подгонке частоты выполняет дежурный персонал, а при автоматической синхронизации - автоматические устройства. Применяется также ручная синхронизация с автоматическим контролем синхронизма, который запрещает включение выключателя синхронизируемой машины при несоблюдении условий синхронизации. При точной ручной синхронизации напряжения и частоты контролируют по установленным на щите управления двум вольтметрам и двум частотомерам, а сдвиг по фазе напряжений - по синхроноскопу; последний позволяет не только уловить момент совпадения фаз напряжений, но также определить, вращается ли включаемый генератор быстрее или медленнее, чем работающие. Указанные приборы объединяют в так называемую «колонку синхронизации». Вольтметр и частотомер, относящиеся к синхронизируемому генератору, подключают к его трансформатору напряжения, а вольтметр и частотомер, относящиеся к работающим генераторам (или сети), обычно подключают к трансформатору напряжения сборных шин станции. Синхроноскоп подключают одновременно к обоим трансформаторам напряжения.

При соблюдении всех вышеуказанных условий разность напряжений генератора и сети равна нулю, поэтому уравнительного тока между включенным и другими генераторами не возникает. Точной ручной синхронизации свойственны следующие недостатки:

1) сложность процесса включения из-за необходимости подгонки напряжения по модулю и фазе, а также частоты генератора;

2) большая длительность включения - от нескольких минут в нормальном режиме до нескольких десятков минут при авариях в системе, сопровождающихся изменением частоты и напряжения, когда особенно важно обеспечить быстрое включение генератора в сеть;

3) возможность механических повреждений генератора и первичного двигателя при включении агрегата с большим углом опережения.

Способ самосинхронизации . Он исключает необходимость точной подгонки частоты и фазы напряжения включаемой синхронной машины. Последнюю разворачивают до частоты вращения, незначительно отличающейся от синхронной (с точностью до нескольких процентов), и невозбуждённой включают в сеть. При этом обмотку возбуждения замыкают на разрядный резистор, используемый при гашении поля, либо на специально предусмотренный для этой цели резистор, либо на якорь возбудителя, чтобы избежать появления в обмотке возбуждения напряжений, опасных для ее изоляции. После включения генератора в сеть подаётся импульс на включение АГП и машина возбуждается.

В момент включения невозбуждённой синхронной машины в сеть имеет место бросок тока статора и снижение напряжения в сети. Однако ток и соответствующая электродинамическая сила (она пропорциональна квадрату тока) меньше, чем при КЗ на выводах генератора. Это объясняется тем, что ток статора в момент включения определяется только напряжением сети U c (так как генератор не возбуждён и его ЭДС равна нулю), которое меньше ЭДС нормального режима, и суммарными сопротивлениями Х" dΣ и X qΣ “ , кторые больше соответствующих сопротивлений генератора X" d и X" q за счет сопротивлений сети. Кроме того, при самосинхронизации затухание свободных периодических составляющих тока происходит быстрее, чем при КЗ, так как в первом случае ротор замкнут на разрядный резистор. Поэтому даже ошибочное включение машины в сеть с большим скольжением, когда продолжительность действия повышенных токов достаточно велика, не представляет опасности.

Испытания показали, что обмотка статора в механическом отношении не реагирует на первый пик тока включения; деформация достигает наибольшего значения только спустя несколько периодов после включения. Учитывая также быстрое затухание свободной сверхпереходной составляющей тока статора, можно при оценке допустимости самосинхронизации начальное значение периодической составляющей тока I п0 и напряжение U на выводах генератора определять по переходному сопротивлению:

.

.

Электродинамические силы, воздействующие при самосинхронизации на обмотку статора неявнополюсных машин, больше, чем явнополюсных, так как неявнополюсные машины имеют относительно большие полюсные деле ния, большие вылеты лобовых соединений обмотки статора и меньшие индуктивные сопротивления (определяющие начальное значение тока включения), чем явнополюсные машины.

Магнитный поток, создаваемый током статора, наводит в роторе ток, вследствие чего в машине возникает соответствующий магнитный поток ротора. Взаимодействие указанных магнитных потоков приводит к создан электромагнитного вращающего момента. Наибольшую опасность для машины представляет знакопеременный вращащий момент, возникающий в первые периоды времени после включения возбужденной машины в сеть. Наибольшее значение этого момента равно:

,

,

т. е. оно тем меньше, чем больше противление сети Х с и чем меньше разница между Х ” dΣ и Х ” qΣ . Поэтому турбогенераторы с массивным ротором и явнополюсные машины с демпферными обмотками по обеим осям на роторе подвергаются меньшему воздействию знакопеременных моментов вращения, чем явнополюсные машины без демпферных обмоток. В общем случае Х с ≠0, поэтому в момент включения невозбуждённой синхронной машины в сеть она подвергается меньшему воздействию вращающих моментов, чем при трёхфазном КЗ, в то время как в случае ошибочного включения возбужденной машины в сеть вращающие моменты могут в несколько раз превышать моменты при трёхфазном КЗ.

Моменты, возникающие в машине при самосинхронизации, с одной стороны воспринимаются конструктивными элементами, которые крепят активную сталь к корпусу и корпус статора к фундаменту, а с другой - передаются на вал первичного двигателя. Момент, воспринимаемый первичным двигателем, приближенно равен отношению его момента инерции к моменту инерции всего агрегата. Это отношение у гидрогенераторов меньше, чем у турбогенераторов, и составляет 0,05 - 0,1.

В установившемся асинхронном режиме при постоянном скольжении машины момент состоит из знакопеременных составляющих, изменяющихся с двойной частотой скольжения, и постоянных составляющих. Знакопеременные составляющие момента оказывают влияние на вхождение машины в синхронизм только при малых скольжениях (s≤1,0 %), а при больших скольжениях работа, обусловленная этими составляющими, практически равна нулю. При синхронной частоте вращения (s=0) эти составляющие превращаются в реактивную составляющую вращающего момента, обусловленную явнополюсностью машины (X dΣ ≠X qΣ ):

,

,

где δ 0 - фаза включения.

Постоянная составляющая момента определяет средний асинхронный вращающий момент

который оказывает основное влияние на процесс вхождения генератора в синхронизм; при синхронной частоте вращения этот момент становится равным нулю. Чем больше средний асинхронный вращающий момент, тем легче машина, включаемая в сеть с некоторым скольжением, приближается к синхронной частоте вращения. Далее за счет реактивного момента и синхронного момента, обусловленного возбуждением,

,

,

где δ - угол между векторами E q и U с , машина втягивается в синхронизм.

Наибольший асинхронный момент воздействует на турбогенераторы, имеющие массивный ротор, а наименьший - на гидрогенераторы без демпферных обмоток. Турбогенераторы даже при включении с большими скольжениями (15 - 20%) входят в синхронизм за 2 - 3 с.

Преимуществами метода самосинхронизации являются:

значительное упрощение операции включения, которое позволяет применить несложную систему автоматизации процесса;

быстрое включение машины в сеть, что особенно важно при аварии в системе;

возможность включения машин во время глубоких снижений напряжения и частоты сети, имеющих место при авариях в системе; отсутствие опасности повреждения машины.

Понижение напряжения, возникающее при включении невозбуждённой машины в сеть, может быть значительным, если мощность включаемой машины соизмерима с мощностью системы или превосходит ее. Тем не менее, этот факт не может служить препятствием для включения машин методом само синхронизации, так как напряжение быстро восстанавливается (примерно через 1-2 с).

В настоящее время для машин мощностью до 3000 кВт включительно самосинхронизация является основным способом включения на параллельную работу. Возможность использования этого способа для включения машин мощностью более 3000 кВт ограничена допускаемым значением электродинамических сил в обмотке статора.

Включение машин с косвенным охлаждением методом самосинхронизации рекомендуется в тех случаях, когда переходная составляющая тока статора в момент включения не превосходит 3,5-кратного значения номинального тока статора. Этому условию удовлетворяют практически все гидрогенераторы и турбогенераторы с косвенным охлаждением, работающие по схеме блока с повышающими трансформаторами.

Включение методом самосинхронизации генераторов с непосредственным охлаждением обмоток допускается только в аварийных условиях. При работе нескольких генераторов на шины генераторного напряжения способ самосинхронизации не всегда применим; он допускается только в тех случаях, когда выполняется требование: I п0 ≤ 3,5I ном .

В аварийных случаях методом самосинхронизации допускается включать все машины независимо от кратности тока включения и способа их охлаждения.

Параллельная работа генераторов ДЭС обеспечивает повышение надежности электроснабжения потребителей и экономичности эксплуатации ДЭС, а также уменьшает отклонения частоты и напряжения при колебаниях нагрузки. Поэтому для большинства генераторов ДЭС предусмотрен режим параллельной работы как с внешней электросистемой, так и с другими ДЭС.

Параллельная работа генераторов требует выполнения специальных условий, необходимых для безаварийного включения генераторов ДЭС на параллельную работу, и устойчивой, надежной работы нескольких ДЭС в условиях эксплуатации.

Синхронизация генераторов при включении на параллельную работу.

Имеются два способа синхронизации генераторов: точная синхронизация и самосинхронизация.

При включении генератора способом точной синхронизации ток синхронизации в момент включения генератора на параллельную работу с сетью (или другим генератором) должен быть минимальным. Для выполнения этого условия необходимо фазоуказателем провести фазировку генератора с сетью, обеспечить равенство действующих значений напряжения генератора и сети (по вольтметру), добиться равенства частот генератора и сети (по частотомеру) и произвести включение генератора в момент совпадения векторов фазных напряжений генератора и сети (с помощью синхронизирующих ламп).

Рис. 1. Принципиальная схема дизель-генератора АСДА-100 с полупроводниковыми блоками автоматики.

Для автоматического включения генератора способом точной синхронизации в агрегатах АСДА-100 (см. рис. 1) использован блок синхронизатора. После пуска и вывода электроагрегата на подсинхронную частоту вращения блок контроля напряжения и частоты вращения выдает сигнал на возбуждение синхронного генератора.

Схема блока синхронизатора производит автоматическую подгонку напряжения и контроль разности напряжений, подгонку частоты и контроль разности частот генератора, включаемого на параллельную работу, и сети, а после выполнения заданных условий синхронизации дает сигнал на включение генератора на параллельную работу с сетью.

При включении способом самосинхронизации

невозбужденный генератор (выключатель гашения поля АГП включен) раскручивается дизелем до номинальной частоты вращения (с отклонением ±2%) и включается в сеть автоматическим выключателем генератора. Затем подается возбуждение (АГП отключен) и генератор втягивается в синхронизм.

В этом случае до подключения генератора в сеть на его обмотках имеется лишь небольшое остаточное напряжение. Поэтому бросок тока, возникающий в статоре в момент синхронизации, будет незначителен. После подачи возбуждения на генератор по мере нарастания магнитного потока ротора появляется синхронный момент, под воздействием которого генератор входит в синхронизм.

Этот способ прост, быстр, исключает возможность ошибочного включения генератора и обеспечивает автоматизацию процесса синхронизации. Поэтому он нашел широкое применение на ДЭС. Существует множество ручных, полуавтоматических и автоматических схем и устройств самосинхронизации. На рис. 2 приведена широко распространенная полуавтоматическая схема с реле разности частот ИРЧ.

Рис. 2. Принципиальная схема дизель-генератора АСДА-100 с устройством КУ-67М. б - схема автоматики ДЭС.

На ДЭС серии АС применена схема автоматической самосинхронизации с использованием реле времени синхронизации РВС.

Мощность генераторов ДЭС, включаемых на параллельную работу способом самосинхронизации, не играет существенной роли. На ДЭС разрешается подключать на параллельную работу этим способом даже генератор, мощность которого превышает мощность всех уже работающих параллельно генераторов других ДЭС. Кратковременное снижение напряжения при включении быстро восстанавливается и не нарушает работу потребителей. Включать генератор рекомендуется при частоте вращения несколько большей синхронной (1%), чтобы генератор сразу же принял активную нагрузку. Подача возбуждения должна осуществляться без задержки вслед за подключением генератора к шинам, так как в противном случае генератор может не втянуться в синхронизм.

Рекомендуется включать генератор при скольжении 1-2 Гц, так как при этом сокращается время втягивания генератора в синхронизм. Шунтовой реостат в цепи возбуждения возбудителя (сопротивление уставки напряжения) необходимо устанавливать в положение, обеспечивающее надежное самовозбуждение и подъем напряжения на генераторе до нормального при его холостом ходе.

Для включения способом самосинхронизации вручную или полуавтоматически нужно, чтобы генератор перед включением работал без возбуждения (АГП отключен). Реостат в цепи возбуждения или сопротивление уставки напряжения должны обеспечивать подъем напряжения на генераторе при холостом ходе до номинального.

Агрегат разворачивают, плавно подводя к синхронной частоте вращения (ускорение 0,5-1,0 Гц/с).

Генератор подключают к шинам при погашенном поле генератора (показания вольтметров статора и возбудителя равны нулю) и разности частот по частотомеру 1-2 Гц.

Затем генератор возбуждают (включают АГП) и поднимают напряжение на нем (автоматически и вручную). После этого генератор втягивается в синхронизм и набирает нагрузку.

Выпадение генератора из синхронизма при параллельной работе.

Резкое изменение и нарушение режимов работы электрической сети и генераторов, а также нарушение условий синхронизации могут вызвать выпадение из синхронизма отдельных генераторов ДЭС. О выпадении из синхронизма генераторов можно судить по показаниям приборов: амперметры в цепи статора показывают значительные толчки тока (стрелки резко колеблются до упора), вольтметры - сильно колеблющееся пониженное напряжение, показания ваттметра меняются от начала шкалы до ее конца.

Определить выпадение из синхронизма можно и по пульсирующему в такт с качанием приборов гулу генератора. При выпадении генератора из синхронизма необходимо попытаться восстановить его синхронную работу, максимально увеличивая возбуждение и уменьшая активную нагрузку, а при невозможности восстановления синхронной работы следует отключить генератор от сети.

Распределение активной мощности ДЭС, работающей параллельно с другими ДЭС или промышленной сетью.

После включения генератора на параллельную работу с сетью осуществляют прием нагрузки на включенный генератор с помощью увеличения подачи топлива у первичного двигателя включаемого генератора.

Для устойчивой и надежной параллельной работы генераторов необходимо, чтобы активная мощность, отдаваемая работающими генераторами, распределялась между ними пропорционально их номинальным мощностям, так как в противном случае один из параллельно работающих генераторов окажется недогруженным, а другие перегруженными, что вызовет выход последних из строя или выпадение из синхронизма.

Пропорциональное распределение активной мощности между генераторами производится только в том случае, если приводные двигатели имеют одинаковый наклон характеристик, выражающих зависимость частоты вращения дизеля п от активной мощности Р на валу, т. е. одинаковый статизм.

При неодинаковом статизме привода и одинаковой частоте вращения параллельно работающих генераторов распределение активной мощности между ними не будет пропорционально их номинальным мощностям, как показано на рис. 3. Чтобы этого не происходило, статизм двигателя заранее регулируют настройкой регулятора подачи топлива.

Рис. 3. Распределение активной мощности между параллельно работающими генераторами 1 к 2 при неравенстве статизма их двигателей. n - частота вращения генератора; Р - активная мощность генератора.

Обычно дизельные двигатели имеют статизм 3%, что позволяет обеспечить неравномерность распределения активной мощности между параллельно работающими генераторами не более 10% мощности меньшего генератора.

Для перераспределения активной мощности между параллельно работающими ДЭС необходимо изменить подачу топлива в дизель, например увеличить подачу топлива в дизель генератора, на который переводят активную мощность, и уменьшить подачу топлива в дизель генератора, с которого снимают активную мощность.

Распределение реактивной мощности между параллельно работающими генераторами и сетью.

При эксплуатации возможны следующие случаи параллельной работы генератора: с другими генераторами, имеющими принципиально отличную систему возбуждения (например машинную или статическую); с другими такими же генераторами или генераторами, имеющими аналогичную по принципу действия и схеме систему возбуждения; с промышленной сетью.

В первом случае для пропорционального распределения реактивной мощности между генераторами необходимо, чтобы напряжение каждого из генераторов при автономной работе несколько уменьшалось с увеличением реактивной нагрузки, а статизм по реактивной мощности генераторов был одинаков.

Статизмом по реактивной мощности называют относительное изменение напряжения генератора при увеличении его реактивной мощности. При неодинаковом статизме по реактивной мощности и одинаковом напряжении параллельно работающих генераторов распределение реактивной мощности между ними будет происходить непропорционально их номинальным мощностям (рис. 4).

Рис. 4. Распределение реактивной мощности между параллельно работающими генераторами 1 к 2, имеющими неодинаковый статизм по реактивной мощности. U - напряжение генератора; Q - реактивная мощность генератора.

Для удовлетворительной параллельной работы генераторы должны иметь статизм по реактивной мощности 3-4%. Системы возбуждения многих генераторов не обеспечивают необходимого статизма по реактивной мощности и поэтому имеют специальное устройство параллельной работы, работа которого рассмотрена ниже.

Во втором случае пропорциональное распределение реактивных мощностей между параллельно работающими генераторами может быть достигнуто двумя путями: обеспечением одинакового их статизма по реактивной мощности, т. е. аналогично случаю параллельной работы разнотипных генераторов, или с помощью уравнительной связи обмоток возбуждения, что обеспечит самобаланс системы по реактивной мощности.

При параллельной работе со статизмом по реактивной мощности в результате увеличения реактивной нагрузки от 0 до 100% номинальной уменьшение напряжения на зажимах параллельно работающих генераторов достигает 4% начального значения, что не всегда приемлемо.

При параллельной работе с уравнительными соединениями без статизма по реактивной мощности точность поддержания напряжения на зажимах параллельно работающих генераторов будет такой же, как и при их автономной работе.

Для обеспечения удовлетворительной параллельной работы генераторы тоже должны иметь устройства параллельной работы.

Если генератор, работающий параллельно с промышленной сетью, необходимо нагрузить реактивной мощностью, то нужно увеличить его ток возбуждения. Изменение тока возбуждения генератора, работающего параллельно с сетью, достигается изменением сопротивления уставки напряжения. Устойчивая параллельная работа генератора с сетью возможна лишь при наличии статизма по реактивной мощности.

Статическая система возбуждения обеспечивает увеличение тока возбуждения генератора с ростом его нагрузки. При параллельной работе напряжения генератора и сети равны, поэтому при отсутствии статизма по реактивной мощности с увеличением последней будет увеличиваться ток возбуждения генератора. Увеличение тока возбуждения генератора, работающего параллельно с сетью, приведет в свою очередь к дальнейшему росту его активной мощности. Этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока генератор не выйдет из строя вследствие недопустимой перегрузки.

При наличии статизма большей реактивной мощности соответствует меньшее напряжение генератора, но напряжение определено сетью и снизить его нельзя, поэтому увеличение реактивной мощности генератора при неизменном напряжении сети невозможно.

Устройство параллельной работы УПР (рис. 5) обеспечивает возможность параллельной работы со статизмом и без него с помощью уравнительных соединений, а при автономной работе генератора не оказывает влияния на его работу.

Устройство параллельной работы состоит из измерительного трансформатора тока ТТ, трансформатора параллельной работы ТПР, резисторов параллельной работы R16 и RI7, переключателя ПВ.

Рис. 5. Схема УПР. I - от генератора; II - к нагрузке; III - уравнительные соединения; IV - к измерительному трансформатору корректора; положения переключателя ПВ: 1 - без статизма; 2 - со статизмом.

Трансформатор ТПР имеет две обмотки: первичную Wi, которая включена последовательно в цепь измерительного трансформатора корректора напряжения, и вторичную ш2 с отводом от середины. Обе половины вторичной обмотки трансформатора ТПР и резисторы параллельной работы R16 и R17 составляют мост, источником питания которого служит вторичная обмотка трансформатора ТТ. Сопротивления резисторов R16 и R17 одинаковы и напряжения на них также одинаковы, а сумма напряжений, подведенная ко вторичной обмотке трансформатора, равна нулю, так как токи в резисторах направлены навстречу. Естественно, что при этом напряжение первичной обмотки трансформатора ТПР также равно нулю, и, следовательно, устройство УПР при автономной работе генератора (77В отключен) не оказывает никакого влияния на его работу. Для получения статизма по реактивной мощности включают переключатель ПВ, который закорачивает часть резистора R17 и баланс напряжений нарушается. При этом на обмотках трансформатора ТПР появляется напряжение, пропорциональное току трансформатора ТТ (т. е. току генератора) и совпадающее с ним по фазе. Так как первичная обмотка трансформатора ТПР включена последовательно с входными зажимами корректора напряжения, последний будет теперь поддерживать постоянную сумму напряжений генератора и трансформатора параллельной работы ТПР. При изменении тока нагрузки генератора и, следовательно, напряжения на трансформаторе ТПР будет меняться напряжение генератора. Фазовые отношения в схеме подключения трансформатора ТТ и входа корректора таковы, что напряжение генератора меняется практически только при изменении реактивной составляющей тока, причем так, что с ее увеличением снижается напряжение генератора, что исключает возможность перегрузки генератора при параллельной работе и обеспечивает равномерное распределение реактивных мощностей.

При параллельной работе генераторов без статизма с уравнительными соединениями (рис. 6) переключатели ПВ1 и ПВ2 устройств параллельной работы обоих генераторов отключены, а резисторы R17 соединяются параллельно через контакты БК автоматических выключателей генераторов АГ. При одинаковых нагрузках генераторов одинаковыми станут напряжения на резисторах R17 и R16, а уравнительные соединения не будут влиять на их работу.

Рис. 6. Схема параллельной работы двух генераторов с уравнительными соединениями (без статизма).

1 - от генератора 1; II - от генератора 2; III - к нагрузке; IV - к трансформаторам измерительных корректоров.

При неравномерном распределении нагрузок генераторов должны быть различными напряжения на резисторах R17, но благодаря уравнительным соединениям между УПР появляются уравнительные токи, воздействующие на корректоры генераторов так, что у перегруженного по реактивной мощности генератора ток возбуждения уменьшается, а у недогруженных генераторов увеличивается. Эта система как бы самобалансируется по реактивной мощности. С изменением общей нагрузки напряжения не меняются (нет статизма), т. е. обеспечивается более высокая точность поддержания напряжения, чем при работе без уравнительных соединений.

Имеются и другие типы автоматических устройств распределения реактивных мощностей. На рис. 7 изображена схема устройства параллельной работы, осуществляющего автоматические распределения реактивных мощностей с помощью регуляторов напряжения УРН. Устройство состоит из трансформатора тока ТТ, трехсекционного резистора R1, переключателя ПКЗ.

Рис. 7. Принципиальная схема БРН генератора с угольным регулятором УРН.

Г - генератор; ОВГ - обмотка возбуждения генератора; ОВВ - обмотка возбуждения возбудителя; В - побудитель.

Первая секция резистора R1 включена в цепь трансформатора Тр2 и регулирует пределы уставки напряжения при настройке схемы. Сопротивления второй и третьей секций резистора R1 равны. При параллельной работе генераторов переключателем ПКЗ шунтируется третья секция резистора R1, при автономной работе шунтируется вторая секция R1 и включается третья секция R1, т. е. сопротивление резистора R1 во всех режимах не меняется, благодаря чему достигается неизменность уровня регулирования напряжения при этих режимах.

При параллельной работе генераторов трансформатор ТТ вызывает нa второй секции U1 некоторой падение напряжений, которое меняется пропорционально изменению тока в первичной обмотке цепи ТТ. Геометрическая сумма двух напряжений (вторичных обмоток Тр2 и ТТ) подается на селеновый выпрямитель ВС1, а затем на обмотку УРН. Изменение тока нагрузки генератора, т. е. тока, проходящего в первичной обмотке трансформатора ТТ, вызывает изменение возбуждения генератора.

Трансформатор ТТ включен в фазу С генератора, которая не связана с трансформатором Тр2 (включен на фазы А и В), поэтому векторы напряжения вторичных обмоток этих трансформаторов будут сдвинуты относительно друг друга так, что наибольшее влияние на ток возбуждения генератора будет оказывать реактивная составляющая тока нагрузки, поэтому увеличение реактивного тока генератора при параллельной работе вызывает некоторое уменьшение возбуждения генератора, а возрастающая потребность в реактивной мощности покрывается за счет второго генератора, работающего параллельно с первым. Так достигается достаточно равномерное распределение реактивных мощностей между двумя параллельно работающими генераторами.

blackhack.ru ОК. Настройки, новости, игры.

blackhack.ru ОК. Настройки, новости, игры.