Переменные в экспериментальном исследовании.

Переменная в широком смысле - реальность, изменения которой могут быть каким-то образом измерены.

Переменная -

1. любая реальность, наблюдаемые изменения которой (по конкретным параметрам или показателям методики) могут быть зафиксированы и измерены в какой-либо шкале (Корнилова).

2. Любая реальность, которая может изменяться, и это изменение проявляется и фиксируется в эксперименте.

В экспериманте используется 2 вида переменных :

1. Независимая переменная (НП) – та переменная, которая произвольно изменяется экспериментатором.

2. Зависимая переменная (ЗП) – за изменениями которой наблюдают в процессе экспериментального исследования.

НП – это управляемый фактор в эксперименте. Экспериментатор может сам осуществлять полный контроль и моделировать ситуации изменения НП.

НП, как минимум, должна иметь 2 значения (или больше):

Эксперимент с двумя вариантами НП = простой эксперимент .

Характеристики НП:

1. Функциональный контроль.

2. Психологизация НП как включения в психологическое объяснение переменной.

3. Должна быть операционализация переменной в конкретной методической процедуре.

Изменение ЗП – это следствие манипуляции НП.

ЗП – отклик на экспериментальное воздействие.

НП, ЗП и их соотношение – это составляющая часть экспериментальной гипотезы.

3 аспекта выделения НП:

1. Экспликация из теоретической (научной) гипотезы таких следствии, эмпирическая проверка которых подразумевает управление некоторыми условиями или иной тип функционального контроля НП как причинно действующего фактора.

2. Обоснование контролируемой переменной как психологической, т. е. включенной в причинную связь на уровне психологического объяснения.

3. Решение вопросов о возможности реализации предполагаемого причинного воздействия с точки зрения операционализации переменной в конкретной методической процедуре и с точки зрения этических оценок возможности соответствующей НП.

4. Готовность исследователя использовать те или иные виды воздействий в научных целях.

Виды НП (по Кэмпбеллу):

Это варианты контроля НП-ых.

1. Управляемые факторы/ «истинная» переменная – в качестве которых могут выступать целостные ситуации, и изменения отдельных характеристик стимулов.

2. Потенциально управляемые – это переменные, которые экспериментатор может варьировать, но не хочет (нет необходимости).

3. Относительно постоянные аспекты окружения – мы их не контролируем, но можем их использовать (пр: социально-экономический уровень, населенный пункт, школа, семейная ситуация).

4. Организмические переменные – все характеристики, которые описывают человека, как индивида; все, что касается его организма (пр: пол, возраст).

5. Тестируемые/предварительные измерения – на основании методик, предварительного тестирования.

Гудвин .

1. Ситуативные – особенности среды, окружения.

2. Рабочие – разные виды воздействий, заданий.

3. Инструктивные – разные способы выполнения заданий.

В реальном эксперименте чаще всего комбинируются разные виды НП.

На основании НП можно классифицировать эксперименты по степени соответствия реальности:

Естественные;

Искусственные;

Лабораторные.

Виды ЗП:

1. Одновременные – один параметр, изменяющийся под воздействием НП.

2. Многомерные – отражает одно явление.

3. Фундаментальные – влияние НП описывается через отношение, через функцию.

Сензетивность ЗП – время отклика на НП.

Эффект потолка – ЗП очень легко изменяется вслед за НП.

Эффект пола – наоборот.

ЗП должна быть валидна, т.е. измерять то, что требуется.

Дополнительные переменные (ДП).

ДП – все переменные, которые могут оказать воздействие на ЗП, поэтому должны быть учтены или проконтролированны.

«Третьи» переменные кроме всего прочего задают или ограничивают ширину распространения выводов из эксперимента на другие ситуации, в которых новый уровень третьей переменной вызовет изменение отношения между Х и Y. Такие переменные входят в гипотезу обычно в качестве условий, для которых сохраняется зависимость, и называются дополнительными (ДП). Их влияние статистически не оценивается, если только они не рассматриваются в факторных схемах в качестве самостоятельной НП.

Уровень ДП определяет возможность последующих обобщений на реальность и обычно

указывается в экспериментальной гипотезе.

Исследователь всегда выбирает тот критерий, по отношению к которому экспериментально установленную зависимость можно переносить на другие виды реальности. При этом выбранные уровни ДП всегда будут ограничивать эти возможности переноса, однако делая их более доказательными.

Затонная переменная - гипотетическая переменная. которая не поддается изменению в исследовании, но в модели связи между переменными характеризует сумму всех неучтенных влиянии (“возмущающих факторов ”) на изменяемую переменную.

Базисная переменная - переменная внутренних условий, в соответствии с которой в квазиэксперименте осуществляется подбор неэквивалентных групп.

Единичная переменная

Основные виды валидности исследования. Представления о конструктной и операциональной валидности.

Валидность.

Валидность – это достоверность результатов, которая обеспечивается в реальном эксперименте.

Валидность будет тем ниже, чем больше др. условий влияет на ЗП.

Выделяют 2 вида валидности:

1. Внутренняя валидность – включает в себя конструктную и операциональную.

2. Внешняя валидность.

Внутренняя валидность .

Это одна из основных характеристик эксперимента, который показывает – действительно ли экспериментальное воздействие привело к изменениям в данном эксперименте (явилось причиной).

Она характеризует то, насколько влияет НП-ая на ЗП-ую, и насколько контролируется дополнительная переменная.

Характеризует достоверность результатов.

Моменты, которые нужно учитывать в эксперименте –

Факторы Внутренней Валидности:

1. Фон (история) – это те события, которые происходят между первым и итоговым тестированием, помимо или вместе с экспериментальным воздействием.

2. Естественное развитие – это изменения испытуемых, не связанные с конкретными событиями.

3. Эффект тестирования – как влияет выполнение первых заданий/измерений на результаты повторного измерения.

4. Инструментальная погрешность – это ненадежность метода измерения реакции испытуемых.

5. Отбор испытуемых – этот фактор отвечает за состав групп – экспериментальную и контрольную – и их эквивалентности др. др.

(Добиться того, чтобы группы были равны à случайный подбор).

6. Отсев испытуемых – фактор неравномерности выбывания испытуемых из групп (чаще всего выбывают по случайным причинам).

7. Фактор взаимодействия/ фактор отбора и естественного развития – взаимодействие отбора и естественного развития.

Виды внутренней валидности:

1. Конструктная валидность – характеризует адекватность метода интерпретации данных тории. А также то, насколько правильно обозначены причины экспериментального эффекта; правильность употребления терминов или теорий, используемых для интерпретации.

Установление конструктной валидности позволяет перейти к единому объяснению причины и следствия.

2. Операциональная валидность – соответствие операции экспериментатора теоретическому описанию переменной.

(- разновидность внешней для лабораторного эксперимента. Это соответствие применяемых методических процедур тем теоретическим понятиям, кот входят в экспериментальную гипотезу).

(Связана с операционализацией).

Внешняя валидность.

Показывает то, насколько результаты соответствуют жизненным ситуациям.

Перенос данных эксперимента в жизнь возможен в 2-х случаях:

1. Соответствие экспериментальных условий жизненной ситуации.

2. Типичность самой ситуации.

Факторы Внешней Валидности:

1. Взаимодействие тестирования – изменения испытуемых вследствие предварительного тестирования.

2. Взаимодействие отбора и экспериментального воздействия – насколько экспериментальное воздействие связано с тем, каких мы отбираем испытуемых.

(пр: фильм о животных – остались только те, кто любит животных).

3. Условия организации эксперимента, которые вызывают реакцию испытуемых на него.

4. Взаимная интерференция экспериментальных воздействий в ситуации, когда одна и та же группа подвергается нескольким воздействиям.

Внутренняя и внешняя валидность определяет весь эксперимент, его соответствие реальности, и т.д.

<<<схема>>>

–––––––––––––– теория –––––––––––––––

конструктная В. | | операциональная В.

Наиболее существенным отличием эксперимента как метода сбора данных является способ исследовательского отношения к изучаемой предметной области: в эксперименте исследователь не просто провоцирует, или создает условия для наблюдения предполагаемых закономерностей, а организует специальный контроль – управляет переменными, посредством чего активно вмешивается в ход изучаемых процессов.

Решение вопроса о том, что наблюдать или измерять и какие формы контроля экспериментальных воздействий организовывать, определяется научной гипотезой, выработанной в процессе теоретических изысканий.

В психологическом эксперименте проверяется причинно-следственная, или каузальная психологическая гипотеза. Активность экспериментатора связана именно с тем, чтобы при помощи организации экспериментальных воздействий и других форм экспериментального контроля обеспечить обоснованный вывод о том, что полученные эмпирические данные соответствуют высказыванию «переменная Х воздействует на переменную Y таким образом, что...».

Предположим, что вы хотите выяснить, влияет ли на память чувство голода. Сначала вы формируете две группы людей. Затем вы можете попросить членов одной группы выполнить тест, пока они голодны. Вторая группа должна выполнить тот же самый тест после принятия пищи. Сравнив средние баллы, оценивающие способность запоминания в двух группах, вы можете сказать, влияет ли чувство голода на память.

Пример показывает, что простейший психологический эксперимент основан на использовании двух групп участников – экспериментальной и контрольной . Термин экспериментальная группаиспользуется для обозначения участников, испытывающих экспериментальное воздействие. Участники, не испытывающие воздействия, принадлежат к контрольной группе.В идеале, участники из контрольной группы абсолютно идентичны участникам из экспериментальной группы и отличаются от них только тем, что не испытывают экспериментальное воздействие. Таким образом, контрольная группа дает базовые показатели, с которыми сравниваются оценки экспериментальной группы.

Идентификация причин и следствий в экспериментальном исследовании диктует выделение трех типов переменных: независимая , зависимая и внешние . Под переменной в эксперименте, как и при измерении, понимают определенный параметр реальности, который может иметь два и более значения.

1. Независимые переменные – это условия, изменяемые или варьируемые экспериментатором, который устанавливает их размер, количество или значение. Независимые переменные – это предполагаемые причины различий в поведении.

Независимая переменная представляет собой интересующий экспериментатора фактор, изучаемый с целью обнаружить его влияние на поведение. Иногда его называют «управляемый фактор», так как экспериментатор осуществляет над ним полный контроль и сам разрабатывает ситуации для участников исследования (экспериментальное воздействие).

Независимые переменные должны принимать как минимум два значения, «уровня», т.е. в эксперименте должны сравниваться, по крайней мере, две ситуации или два условия – отсутствие экспериментального воздействия и его наличие. Например, в исследовании влияния сцен насилия, показанных по телевизору, на детскую агрессивность одним детям могут показать передачу с жестокими сценами, а другим – не показывать. Уровни некоторых независимых переменных можно выбирать на основе непрерывной шкалы. Например, можно изменять количество кофеина, который дается испытуемым, и затем наблюдать его воздействие на их способность к точному метанию дротиков. Здесь можно использовать разные дозировки кофеина (5, 20 и 50 мг) и, конечно, условие, когда кофеин не принимается совсем. Другие независимые переменные являются дискретными или категориальными, например два типа инструкций запоминания.

Помимо уровней выделяют два вида независимых переменных: активные и атрибутивные. Активная независимая переменная – это переменная, доступная непосредственному манипулированию экспериментатора.

В качестве активной независимой переменной могут выступать: характеристики заданий, параметры экспериментальной ситуации, управляемые особенности испытуемого и другие переменные. Следует заметить, что многообразие факторов, которые можно использовать в качестве независимой переменной, ограничено только пределами фантазии исследователя.

Характеристики заданий как независимые переменные представляют собой варьирование характеристиками стимулов, изменение типов ответов (вербальные – невербальные), вариативность шкалы оценок, инструкций и целей, варьирование средствами решения задачи, постановка препятствий для решения экспериментальных задач и изменение системы стимулирования деятельности испытуемых (поощрение – наказание).

В качестве примера может служить исследование памяти, участникам которого показывают один и тот же список слов, но дают разные инструкции по способу запоминания. Одну группу просят создавать визуальные образы для слов, другую – устанавливать ассоциации между смежными парами слов, а третью – просто повторять каждое слово по три раза.

Параметры экспериментальной ситуации могут быть представлены в виде «физических параметров» – температуры, шума, вибрации, времени суток и др.; динамики социально-психологических параметров группы (удаление лидера, удаление аутсайдера, изменение структуры группы); особенностей общения испытуемого и исследователя. В.Н. Дружинин указывает на особенности общения и взаимодействия испытуемого и экспериментатора как на особую разновидность ситуационных независимых переменных.

В качестве параметра экспериментальной ситуации может выступать наличие внешних наблюдателей в изучении готовности людей оказывать помощь другим людям. Исследователь может создать три разных ситуации. В одном случае участник один встречает человека, нуждающегося в помощи, в другом – участник и пострадавший могут быть окружены группой из трех или шести наблюдателей. В этом случае в качестве ситуативной независимой переменной выступает количество людей, а ее значениями будут ноль, три и шесть (число наблюдателей).

В качестве управляемых особенностей испытуемого выступают различные эмоциональные состояния или состояния работоспособности, утомления, тревожности и т.п.

Атрибутивная независимая переменная – это переменная, недоступная непосредственному манипулированию экспериментатора. К ним относятся пол испытуемого, возраст, уровень самооценки, интеллектуальные особенности, акцентуации характера, этничность, цвет глаз и т.д. В.Н. Дружинин считает, что их справедливо было бы отнести к дополнительным переменным, поскольку на них нельзя воздействовать, а можно лишь учесть их уровень при формировании экспериментальных и контрольных групп.

Важно отметить, что своеобразие атрибутивной переменной заключается в неочевидности ее влияния в качестве причины.

Для иллюстрации различий между активными (управляемыми) и атрибутивными (субъектными) переменными рассмотрим гипотетическое исследование влияния тревожности на способность людей проходить лабиринт. Тревожностью можно управлять непосредственно, создав ситуацию, в которой одна группа будет испытывать тревожность, выполняя задание перед лицом большого количества людей, а второй группе зрителей не будет. Человек, согласившийся принять участие в таком исследовании, является потенциальным участником любой из групп. С другой стороны, чтобы провести исследование с использованием атрибутивной переменной, можно подобрать две группы, различающиеся по уровню присущей им личностной тревожности, и предложить участникам пройти лабиринт. В первую группу войдут люди с высокой тревожностью, предварительно выявленной с помощью специального теста. Вторая группа будет включать более спокойных людей.

При использовании атрибутивных переменных экспериментатор может варьировать определенный фактор (т.е. отбирать участников, имеющих конкретные характеристики), но не может поддерживать все остальные факторы постоянными. Отбор участников по степени предрасположенности к тревожности (высокой или низкой) не гарантирует, что две группы будут эквивалентны по другим показателям. Фактически они могут различаться по многим показателям (например, по уровню притязаний), которые способны повлиять на результаты эксперимента. Если в ходе такого исследования возникает различие между группами, то мы не можем сказать, что его причиной является атрибутивная переменная. Мы можем лишь говорить о том, что результаты групп различаются по зависимому показателю.

Различают две основные схемы задания (или условия воздействия) независимой переменной. Независимая переменная может выступать как внутригрупповой и как межгрупповой фактор. В первом случае одному и тому же испытуемому предъявляются последовательно разные уровни независимой переменной или он проходит через разные условия независимой переменной (например, смена инструкции). Важно, что меняется и экспериментальный материал (например, нельзя решать повторно ту же мыслительную задачу), и субъективное состояние – подготовленность испытуемого к выполнению заданий. Во втором случае – межгрупповой схемы – разные уровни независимой переменной могут быть даны различным группам испытуемых, одновременно выполняющим одну и ту же деятельность. Эксперимент будет называться межгрупповым не по форме проведения (решение выполняется в группе или индивидуально), а благодаря способу сравнения значений зависимой переменной. При межгрупповой схеме главным является то, что одни испытуемые прошли через контрольное условие, а другие – через экспериментальное, и сравниваются результаты решений в этих двух группах.

Для ряда психологических гипотез выбор исследователя между этими двумя основными схемами экспериментирования не является принципиальным, он обусловлен соображениями удобства, экономичности проведения исследования, предпочтений тех или иных форм контроля внешних переменных.

2. Зависимые переменные являются мерой результатов эксперимента. Если эксперимент можно описать как воздействие Х на Y, и Х – это независимая переменная, то Υ – это зависимая переменная. Другими словами зависимой переменной называют ту измеряемую переменную, показатели которой при планировании эксперимента рассматриваются в качестве откликов или следствий влияния независимой переменной. Подобные следствия часто выявляются с помощью системы мер выполнения каких-то действий, например с помощью тестовых оценок.

В качестве зависимой переменной в психологических исследованиях выбираются параметры вербального и невербального поведения. Они в свою очередь подразделяются на формально-динамические и содержательные.

Формально-динамические параметры:

· точность-ошибочность (задачи на достижение);

· латентность (время от момента предъявления стимула до выбора решения);

· длительность или скорость выполнения – характеристика исполнительного действия (время между выбором действия и окончанием его выполнения);

· темп или частота действий;

· продуктивность – отношение числа ошибок или качества выполнения действий ко времени выполнения.

Различают одномерные и многомерные зависимые переменные. Одномерная зависимая переменная представлена единственным параметром, изменения которого и изучаются в эксперименте (например, скорость сенсомоторной реакции). Многомерная зависимая переменная представлена совокупностью параметров. Например, внимательность может оцениваться объемом просмотренного материала, количеством отвлечений, числом правильных и ошибочных ответов и т.д. Каждый параметр может фиксироваться отдельно.

Правдоподобность выводов любого эксперимента отчасти определяются правильностью выбора зависимой переменной, измеряемой в ходе исследования. На эмпирический вопрос можно получить ответ, только если вопрос сформулирован с определенной степенью точности. Один из ключевых моментов разработки эксперимента касается операциональных определений характеристик поведения, выбранных и измеряемых как зависимые переменные. Воспроизведение эксперимента возможно, только если отдельные характеристики поведения точно определены.

Конец работы -

Эта тема принадлежит разделу:

Экспериментальная психология

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования.. российский государственный профессионально педагогический университет.. кафедра теоретической и экспериментальной психологии..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ:

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

| Твитнуть |

Все темы данного раздела:

Курс лекций

Екатеринбург 2010

УДК 159.9(075.8)

ББК Ю949я73-1

Э41

Экспериментальная психология: Курс лекций. Авторы-составители О.В. Бого

Экспериментальная психология как самостоятельная наука

Применение экспериментального метода к исследованию психических явлений в конце XIX века сыграло решающую роль в становлении психологии как самостоятельной науки. Когда психология в своих выводах с

Формы познания: сходство и различие

Существует давняя проблема: является ли психология наукой? И вызван этот вопрос тем, что психология имеет таинственный, не всегда явный предмет исследования, который включает, в частности, изучение

Здравый смысл и ошибка хиндсайта

Л.Я. Дорфман предлагает понимать здравый смысл как повседневное знание. Оно покоится на опыте (чувственно-эмпирически приобретенных знаниях и умениях). В определенном диапазоне событий повседневной

Проблема влияния субъективного на процесс получения объективных знаний о действительности

Заявляя такую цель научного познания, мы сталкиваемся с серьезной проблемой. У человечества и у ученых, в частности, существует единственный «инструмент» познания окружающей действительности и себя

Научный метод. Эмпиризм

Научный метод – это не только особый способ познания, но и связанная с ним определенная технология (совокупность специальных правил и процедур) по производству эмпирического знания. Что же лежит в

Признаки естественнонаучной традиции познания в современной психологии

Следуя эмпирической традиции исследования, принятой в естественных науках психология стала оформляться как самостоятельная наука. По каким же естественнонаучным «лекалам» она строилась? Рассмотрим

Философские предпосылки возникновения психологии как самостоятельной науки

Эмпирические корни психологии восходят к Леонардо да Винчи (1452-1519), великому флорентийскому художнику, ученому, гуманисту и гению механики эпохи Возрождения, который выдвинул следующие принципы

Естественнонаучные предпосылки возникновения психологии как самостоятельной науки

Астрономия внесла свой вклад в научный прогресс, поставив вопрос о персональном уравнении: ошибке, которую может допустить астроном, высчитывая по маятнику, отмечающему секунды, точный момент прох

Развитие зарубежной экспериментальной психологии

Итак, Г.Т. Фехнер выпустил в свет первый труд по экспериментальной психологии, но только Вильгельм Вундт (1832-1920) создал для новой дисциплины первый институт, основав в Лейпциге в 1879 г. перв

Экспериментальная психология в России

В XIX веке в России появляется блестящая плеяда исследователей, отстаивавших научные методы в исследовании психических явлений: Иван Михайлович Сеченов, Иван Петрович Павлов, Александр Федорович Л

Научное исследование: этапы и виды

Исследование в науке – это процесс выработки новых знаний, характеризующихся объективностью, воспроизводимостью, доказательностью, точностью. Научное исследование, в отличие от других форм п

Валидность исследования в психологии

Теория естественнонаучного исследования опирается на ряд очевидных предположений. Во-первых, мы считаем, что время непрерывно, направлено от прошлого в будущее. События необратимы, следствие не мо

Общенаучная проблема соотношения теоретического и эмпирического в познании

Набор фактов еще не является научным знанием, также как груда кирпичей не есть дом

Жюль Анри Пуанкаре

Ученый без фактов – все равно, что

Теоретическое знание

Теоретическое знание в науке – это внутренне непротиворечивая система взглядов, идей, представлений о какой-либо части реальности, характеризующаяся высокой степенью обобщенности. Теоретичес

Эмпирическое знание

Эмпирическое знание в науке – это знание, в основу которого положен опыт и систематическое наблюдение. Форма эмпирического научного знания – эмпирические факты.

Принято считать, что

Стратегия сотрудничества теоретического и эмпирического знания

Теоретическое и эмпирическоезнаниехарактеризуют две основополагающие формы научного познания, а также структурные компоненты и уровни научного знания. Эмпирическое знание, в основе которого лежит

Операционализация понятий. Операционализм

Термин «операционализм» впервые появился в 20-х гг. XX века в работе гарвардского физика Перси Уильямса Бриджмена «Логика современной физики». П.У. Бриджмен указал, что научная термин

Необходимость эмпирического тестирования идей

Главная цель эмпирической психологии заключается в том, чтобы тестировать идеи (теории, концепции, модели) на их соответствие реальности, а не в том, чтобы чувственные данные противопоставлять мышл

Научная проблема

Проблема - начало любого исследования

Фрэнсис Бэкон

Проблема – объективно возникающий в ходе развития познания вопрос или комплекс вопросов, решение которых

Теория: структура и функции

Мне очень интересны многие теоретические построения в психологии, но без экспериментальных фактов в худшем случае – это ничто, в лучшем – они мало что могут

Татьяна Петровна Зинчен

Гипотеза в научном исследовании, ее виды

Планирование эксперимента начинается после выработки гипотезы, которая формулируется в процессе знакомства исследователя с фактическим материалом по данной проблеме. Экспериментальная гипотеза – эт

Измерение в психологии. Переменные, их операционализация

Измерение может быть самостоятельным исследовательским методом, но может выступать и как компонент целостной процедуры экспериментального исследования. Как самостоятельный метод, измерение служит

Подходы к психологическому измерению

В психологии различают две основные процедуры психологического измерения. Основанием для различения является объект измерения. Во-первых, психолог может измерять особенности поведения людей

Шкала. Виды шкал и их характеристика

Измерительная шкала - основное понятие, также введенное в психологию С.С. Стивенсом в 1950 г.; его трактовка шкалы и сегодня используется в научной литературе. Итак, приписывание чисел объектам соз

Номинативная шкала

Номинативная шкала (лат. потеп – имя, название) – это шкала, классифицирующая по названию. Название не измеряется количественно, оно лишь позволяет отличить один объект от другого и

Шкала порядка

В том случае, когда между объектами возможно установление отношений типа «быстрее», «успешнее», «вкуснее», «ярче», «громче», «тверже» и др., появляется возможность расположить объекты в порядке воз

Интервальная шкала

Интервальная шкала – это шкала, классифицирующая объекты по принципу «больше на определенное количество единиц – меньше на определенное количество единиц». Каждое из возможных значений при

Шкала отношений

Шкала равных отношений– это шкала, классифицирующая объекты или субъектов пропорционально степени выраженности измеряемого свойства. В шкалах отношений классы обозначаются числами, которые

Тест. Критерии качества теста

Шкала – это основа инструмента измерения, в качестве которого в психологии выступает тест. Тест (англ. test – проба, испытание, проверка) – фиксированное во времени, стандартизированн

Психологический эксперимент

Словом эксперимент пользуются часто и вольно по отношению к строгому значению этого термина. Причина споров о том, что является и что не является экспериментом, состоит в том, что при правильном

Отношения между зависимой и независимой переменными

Основное свойство зависимой переменной – это сензитивность, т.е. чувствительность к изменениям независимой переменной. Если при изменении независимой переменной зависимая переменная не изменяется,

Способы контроля внешних переменных

Экспериментальный контроль, кроме управления независимой переменной, означает также контроль внешних или сопутствующих переменных. Смешения независимой переменной с ними представляют угрозы валидно

Экспериментальная выборка

Выборка – это множество испытуемых, выбранных для участия в исследовании с помощью специальной стратегии из всех потенциальных участников, которые обозначаются как генеральная совокупност

Внутренняя и внешняя валидность

Внутренняя валидность главным образом касается того, насколько в установленном в эксперименте факте отражена подлинная связь. Д. Кемпбелл так определяет внутреннюю валидность: действительно ли им

Факторы, нарушающие внутреннюю и внешнюю валидность

Факторы, влияющие на внутреннюю валидность эксперимента:

1) фон – конкретные события, происходящие в период эксперимента, наряду с экспериментальным воздействием;

2) ест

Истинные экспериментальные планы

Ранее мы выяснили фундаментальные характеристики экспериментального исследования. Напомним их.

1. Наличие экспериментальной и контрольной группы.

2. Применение стратегии создания

План 1. План для двух рандомизированных групп с тестированием после воздействия

Часто исследователи при выполнении экспериментальных задач сталкиваются с ситуацией необходимости изучения психологических переменных в условиях невозможности проведения предварительного обследова

Доэкспериментальные и квазиэкспериментальные планы

По мнению В.Н. Дружинина между доэкспериментальными и квазиэкспериментальными планами есть существенное различие. «Доэкспериментальные планы являются рудиментом вчерашнего дня психологической науки

План 1. Исследование единичного случая

X О

Эксперименты по плану 1 предусматривают единичное обследование (О) на одной группе, подвергшейся воздействию (X). В таких исследованиях полностью отсутствует контроль за параметрами эк

План 1. План для неэквивалентных групп

О1 X О2

О3 О4

Выбираются две естественные группы, например два параллельных школьных класса. Обе группы тестируются. Затем одна группа

План 2. План дискретных временных серий

Гораздо чаще, чем приведенный выше план, применяется схема квазиэксперимента, которая имеет общее название «дискретные временные серии». Для классификации этих планов можно выделить два основания.

План 3. План ex-post-facto

В 1930-40-е гг. социолог Ф.С. Чейз ввел план эксперимента – план ex-post-facto – и разработал схемы анализа данных. Стратегия его применения состоит в следующем. Экспериментатор сам не воздействуе

Корреляционные исследования

Корреляционное исследование в психологии – наиболее распространенная форма эксперимента, что обусловлено рядом причин. Во-первых, исследователи все чаще выделяют в качестве предмета изучения столь

Эффект Хоторна: реактивность испытуемых

В конце 20-х гг. XX в. была предпринята широкая серия исследований, заложившая фундамент предмета инженерной психологии и психологии труда как научной области. Она началась на хоторнском заводе эл

Угождение экспериментатору

Оказывается, результаты опытов с участием добровольцев существенно отличаются от результатов опытов над теми, кто кричит и вырывается

Добровольные участники научных

Социальная желательность

Одним из проявлений реактивности может оказаться желание людей создать имидж социальной респектабельности. Любые исследования, в которых информация извлекается в виде самоотчета испытуемых, подве

Эффект Пигмалиона: влияние ожиданий экспериментатора на испытуемых

Чтобы получить определенный результат, нужно желать получить этот конкретный результат: если вы хотите получить данный конкретный результат, вы его получите

Трофим Денисович Лы

Слепые» и дважды «слепые» процедуры

Одним из решений проблемы ожиданий у испытуемых выступает условие плацебо и/или односторонняя слепая процедура, при которой испытуемые, как правило, не знают ни условий проведения эксперимента,

Эффекты контраста

Наблюдатель может использовать себя в качестве «точки отсчета» при оценке личностных характеристик других людей. Данная склонность приводит к тому, что лицам, отличающимся от наблюдателя, приписыв

Этические принципы проведения исследования с участием людей

Поступайте с другими так,

как хотите, чтобы они поступали с вами.

Матвей 7:12

Вопросы этики проведения исследований с участием людей берут свое нача

Этика по отношению к науке

Наука – это готовность принимать факты даже тогда, когда они противоречат нашим желаниям

Беррес Фредерик Скиннер

Жульничество в науке – это не просто гнилые яблоки в

Компендиум понятий экспериментальной психологии

Авторы рассчитывают на то, что понятия, раскрываемые в виде компендиума, помогут разобраться в материале, изложенном в конспекте лекций по курсу «Экспериментальная психология».

Виды квазиэкспериментальных планов

План-сравнение двух неэквивалентных (нерандомизированных) групп с предварительным и итоговым измерением зависимой переменной

ЭГ Q (L, T) O1I X O3

Независимые переменные – это те средства, которые имеются в распоряжении экспериментатора для воздействия на испытуемых.

Зависимая переменная – это те изменения, которые происходят в состоянии, поведении, общении и деятельности испытуемых под воздействием экспериментатора.

Внешние переменные (помехи) – то факторы (условия), которые также воздействуют на испытуемых помимо воли экспериментатора (усталость, шум за окном).

Экспериментатор должен стремиться уменьшить воздействие внешних переменных на испытуемых.

Независимые переменные

Качествненные – выражаются в том, что какое-либо воздействие либо присутствует в эксперименте, либо отсутствует.

(Например: подсказка экспериментатора (может быть, может не быть)).

Количественные – выражается в различных степенях (более двух) воздействия экспериментатора на испытуемых.

Независимые переменные могут иметь следующие формы:

Проявляться в:

В элементах задания;

В элементах экспериментальной ситуации;

В особенностях состояния испытуемого.

В задании экспериментатор варьирует:

1. Характеристиками воздействия (сильное, слабое воздействие).

2. Материалом задания (письменное, в компьютере).

3. Типом ответа испытуемого (словесный и несловесный).

4. Шкалой оценивания (деньгами).

5. Инструкция (может меняться, но не должна).

6. Цель и действие испытуемого.

7. Средства, которые имеет испытуемый.

8. Препятствия, которые ему ставятся.

9. Система поощрений и наказаний для испытуемых.

В ситуации вкарьируются:

1. Физические параметры:

Как долго;

Время суток.

Расположение аппаратуры;

Внешний вид помещения;

Освещенность;

Звуками и шумами;

Температурой;

Размещение мебели;

Временем поведения эксперимента

2. Социально-психологические параметры:

Работа в присутствии экспериментатора;

Либо работа в изоляции;

В группе;

Либо при общении с экспериментатором.

3. Особенности состояния испытуемого:

Психическое напряжение;

Уровнем переживаемого стресса, страха, фрустрации: уровнем конформности;

Соперничество и т.д.

Виды зависимых переменных

(чем манипулирует экспериментатор)

Одномерные – регистрируется лишь один параметр. Именно он считается проявлением зависимой переменной. (Время реакции)

Многомерные – выделяется ряд параметров, которые фиксируются. (Например: время решения задачи, качество решения, оригинальность и т.д.).

Фундаментальные .

Зависимая переменная рассматривается в качестве функции отдельных параметров ее проявления. (Например: уровень агрессивности – рассматривается как функция взаимодействия следующих параметров:

Словесной агрессии;

Несловесной агрессии;

Косвенной агрессии (громко хлопнул дверью);

Проявление раздражительности и т.д.

![]() ,

где а

– параметр.

,

где а

– параметр.

По этому принципу определяется уровень агрессии. Опросник по определению агрессивности.

Изменение зависимой переменной определяется по изменению в параметрах поведения испытуемого. Их условно делят на формально-динамические и содержательные .

К формально-динамическим относят:

Точность выполнения задания

Латентность (т.е. скрытое время от момента предъявления сигнала до выбора ответа).

Длительность выполнения

Темп или частота действия

Продуктивность – т.е. отношение полученного результата ко времени выполнения.

Экстрапунитивность – внешнее обвинительное поведение (С.Розенцвейг)

Интропунитивность – самообвинение.

Импунитивность – никого не обвиняет, а пытается разобраться в ситуации.

Зависимая переменная должна быть валидной (степень соответствия), надежной и чувствительной.

Валидность – степень соответствия зависимой переменной гипотезе.

Надежность зависимой переменной – означает, что уровень проявления зависимой переменной устойчиво фиксируется в процессе эксперимента.

Чувствительность – говорит о том, на сколько изменяется зависимая переменная при изменении независимой.

Выделяют 2 варианта проявления вида нечувствительности зависимой переменной:

Эффект потолка – проявляется в том, что задача настолько проста, что уровень ее выполнения испытуемым выше всех уровней независимой переменной. (Например: таблица умножения).

Эффект пола – наоборот, возникает тогда, когда самый простой уровень независимой переменной настолько сложен для испытуемого, что он не способен его выполнять.

Изменения зависимой переменной проявляются в изменении состояния человека, общения, поведения, деятельности, выражения лица, позы, активности, эмоциональности и т.д.

Специфика психологического эксперимента. Психологическое понимание причинности. Причинный вывод в психологическом эксперименте и субъективные переменные. (В отличие от других методов. Активность, надежность, организация. Особенности гипотезы. Адекватность и однозначность объективизации экспериментально вызываемых психических явлений. Условия причинности по Кэмпбеллу, причина и корреляция, артефакты.)

Эксперимент является одним из основных методов научного исследования. В общенаучном плане эксперимент определяется как особый метод исследования, направленный на проверку научных и прикладных гипотез, требующий строгой логики доказательства и опирающийся на достоверные факты. В эксперименте всегда создается (экспериментальная) ситуация, выделяются причины изучаемых явлений, строго контролируются и оцениваются следствия действий этих причин, выясняются связи между исследуемыми явлениями.

Эксперимент как метод психологического исследования соответствует приведенному выше определению, однако имеет некоторую специфику. В.Н. Дружинин в качестве особенности психологического эксперимента выделяет «субъектность объекта» исследования. Человек как объект познания обладает активностью, сознательностью и тем самым может оказать влияние как на процесс своего изучения, так и на его результат.

Задача психологического эксперимента сделать внутреннее психическое явление доступным объективному наблюдению. При этом исследуемое явление должно адекватно и однозначно проявляться во внешнем поведении, что достигается за счет целенаправленного контроля условий его возникновения и протекания.

Валидность и надежность эксперимента

Для конструирования и оценки экспериментальных процедур используются понятия: идеальный эксперимент, эксперимент полного соответствия и бесконечный эксперимент.

Д. Кэмпбелл выделяет следующие факторы, угрожающие внутренней валидности эксперимента: фактор фона, фактор естественного развития, фактор тестирования, погрешность измерения, статистическая регрессия, неслучайный отбор, отсеивание. Если они не контролируются, то приводят к появлению соответствующих эффектов.

Корреляционные исследования

Теория корреляционного исследования разработана английским математиком К. Пирсоном. Корреляционным называется исследование, проводимое для подтверждения или опровержения гипотезы о статистической связи между несколькими (двумя или более) переменными. В психологии в качестве переменных могут выступать психические свойства, процессы, состояния и т. п.

Проблема интерпретации психологической причинности тесно связана с теоретическими установками и методологическими позициями авторов в отношении к построению психологического объяснения. В учебно-методической литературе по введению в экспериментальный метод обычно подчеркивается, что проверка каузальных гипотез – это прерогатива экспериментальных исследований. Как минимум две темы в таких пособиях являются обязательными, хотя реально авторы уделяют им неодинаковое внимание: проблема понимания причинности в психологических теориях и гипотезах и проблема конкурирующих гипотез. Установление направленности связи между переменными – третья из тем при обсуждении специфики психологической причинности.

Условия причинного вывода построены исходя из понимания физической причинности, что предполагает влияние одних материальных условий (или факторов) на другие. Предположения о законах, отражаемых в обобщенных или так называемых универсальных высказываниях, служат не менее важным основанием причинных интерпретаций. В литературе, обобщающей нормативы экспериментального рассуждения, специально обсуждается вопрос, с чем в первую очередь связан причинный вывод: с апелляцией к этим законам или к управляемым экспериментатором условиям. Психологические законы как дедуктивно полагаемые обобщения и эмпирически представленные (выявляемые тем или иным методом) закономерности как проявление действия законов относятся к разным реалиям – миру теорий и миру эмпирических реалий (психологической реальности). Это различие служит для ряда авторов основанием утверждений о неприменимости экспериментального метода в психологии на том основании, что мир психического – как субъективная реальность – уникален и в нем нет никаких общих законов, что управляющие воздействия извне по отношению к нему неприменимы и т.д. Другой поворот этой темы – поиск отличий, т.е. специфики психологических законов как динамических, статистических (в противовес детерминистским утверждениям при физикалистском понимании причинности), как законов развития и т.д.

Частично решает эту проблему указание на необходимость различать уровни гипотез, проверяемых в психологическом эксперименте. Экспериментальная гипотеза всегда имеет отношение к эмпирически устанавливаемым закономерностям. Однако за ней стоит и другая – теоретическая гипотеза, устанавливающая принцип объяснения исходя из положений той или иной психологической теории.

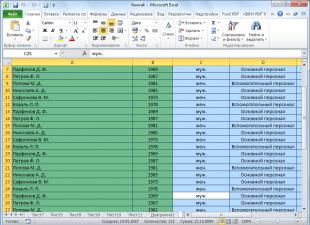

18. Виды переменных при проверке экспериментальной гипотезы: независимая переменная, зависимая переменная, дополнительные переменные. (Их типы и требования к ним)

Переменные - параметр реальности, который может изменяться и/или изменяется в экспериментальном исследовании. Различают: независимые переменные - изменяемые экспериментатором; зависимые переменные - изменяемые под влиянием изменений независимой; внешние (побочные) - недоступные управлению, но влияющие на зависимую, источник погрешности; латентные - недоступные непосредственно измерению, фиксируются путем анализа совместной вариации зависимых переменных; дополнительные - учитываемые в эксперименте внешние переменные и т. д.

Исследователь должен стремиться оперировать в эксперименте только независимой переменной. Эксперимент, где это условие соблюдается, называют чистым экспериментом. Но чаще всего в ходе эксперимента, варьируя одну переменную, экспериментатор изменяет вместе с тем ряд других. Это изменение может быть вызвано действием экспериментатора и обусловлено связью двух переменных.

Например, в эксперименте по выработке простого двигательного навыка он наказывает испытуемого за неудачи электрическим током. Размер наказания может выступать в качестве независимой переменной, а скорость выработки навыка - зависимой переменной. Наказание не только закрепляет у испытуемого соответствующие реакции, но и порождает у него ситуативную тревогу, которая влияет на результаты - увеличивает число ошибок и уменьшает скорость выработки навыка.

Центральная проблема при проведении экспериментального исследования - выделение независимой переменной и ее изоляция от других переменных.

В качестве независимых переменных в психологическом эксперименте могут выступать:

1) характеристики заданий;

2) особенности ситуации (внешние условия);

3) управляемые особенности (состояния) испытуемого.

Последние часто называют «переменными организма».

4) Иногда выделяют четвертый вид переменных - константные характеристики испытуемого (интеллект, пол, возраст и т. д.), но, на мой взгляд, они относятся к дополнительным переменным, поскольку на них нельзя воздействовать, а можно лишь учесть их уровень при формировании экспериментальных и контрольных групп.

Характеристика задания - то, чем может манипулировать экспериментатор более или менее свободно.

Экспериментатор может варьировать стимулы или материал задания, изменять тип ответа испытуемого (вербальный или невербальный ответ), менять шкалу оценивания и т.д. Он может варьировать инструкцию, меняя цели, которых должен достичь испытуемый в ходе выполнения задания. Экспериментатор может варьировать средства, которые имеет испытуемый для решения задачи, и ставить перед ним препятствия. Он может изменять систему поощрений и наказаний в ходе выполнения задания и т.д.

К особенностям ситуации следует отнести те переменные, которые непосредственно не входят в структуру экспериментального задания, выполняемого испытуемым. Это может быть температура в помещении, обстановка, наличие внешнего наблюдателя и т.д.

Что может варьировать экспериментатор?

Во-первых, это физические параметры ситуации: расположение аппаратуры, внешний вид помещения, освещенность, звуки и шумы, температура, размещение мебели, окраска стен, время проведения эксперимента (время суток, длительность и т.д.). То есть все физические параметры ситуации, не являющиеся стимулами.

Во-вторых, это социально психологические параметры: изоляция - работа в присутствии экспериментатора, работа в одиночку - работа с группой и т.д.

В-третьих, это особенности общения и взаимодействия испытуемого (испытуемых) и экспериментатора.

К «организменным переменным», или неуправляемым характеристикам испытуемых, относятся физические, биологические, психологические, социально-психологические и социальные признаки. Традиционно их относят к «переменным», хотя большинство из них является неизменным или относительно неизменным на протяжении жизни. Влияние дифференциально-психологических, демографических и прочих константных параметров на поведение индивида изучают в корреляционных исследованиях.

Как правило, в современном экспериментальном исследовании дифференциально- психологические особенности индивидов, такие как интеллект, пол, возраст, социальное положение (статус) и т.д., учитываются в качестве дополнительных переменных, которые контролируются экспериментатором в общепсихологическом эксперименте. Но эти переменные могут превращаться во «вторую основную переменную» в дифференциально-психологическом исследовании, и тогда используется факторный план.

Виды переменных и их смешений в психологическом эксперименте.

Переменная - это:

1. любая реальность, наблюдаемые изменения которой (по конкретным параметрам или показателям методики) могут быть зафиксированы и измерены в какой-либо шкале (Корнилова).

2. Любая реальность, которая может изменяться, и это изменение проявляется и фиксируется в эксперименте.

Экспериментальный план включает указание схемы предъявлений НП разным группам испытуемых или последовательности уровней НП одному испытуемому, число опытов, число испытуемых, план фиксации ЗП. Принцип изолированных условий – есть общий эффект, результат действия НП и эффекта взаимодействия разных уровней разных переменных. Принцип функционального контроля НП .

1) Независимая переменная (НП) – экспериментальное воздействие (экспериментальный фактор, Х-воздействие), управляемая (активно изменяемая э-татором) или функционально контролируемая переменная, представленная на 2х и более уровнях. Принимается в гипотезе как причинно-действующий фактор.

Аспекты выделения НП:

НП как причинно-действующий фактор;

Обоснование НП как психологической переменной;

Вопрос о реализации причинного воздействия в методике;

Готовность использовать воздействие НП в научных целях.

Виды НП (по Кэмпбелу):

Управляемые (целостные ситуации, изменение стимулов);

Потенциально управляемые (напр.: не управляемые по этическим принципам);

Относительно постоянные (разбиение на классы в школе – уровни НП);

Организмические (пол, возраст и т.п., обычно ДП);

Тестируемые\измеряемые (в методиках и тестах).

Единичная НП – результат выделения в лабораторных условиях переменной, изменения к-рой представлены изолированно от других факторов, что позволяет проверить точные гипотезы. В лабораторных экс-тах.

Комплексная НП – уровни к-рой задаются совокупностью взаимосвязанных условий; обычно представляют Экс-льную модель в искусственном экс-те.

2 ) Зависимая переменная (ЗП) - отклик, или измеряемая переменная, изменения к-рой причинно обусловлены действием НП; представлена показателями деятельности испытуемого; обозначается как О – фиксируемый, наблюдаемый и измеряемый показатель.

3) Дополнительные переменные (ДП) - влияют на условия эксперимента, но не можем их контролировать. ДП входит в формулировку экспериментальной гипотезы (в отличие от ПП) как уточнение условий, при которых ожидается действие НП . Их влияние статистически не оценивается , если только они не рассматриваются в факторных схемах в качестве самостоятельной НП. Уровень ДП определяет возможность последующих обобщений на реальность и обычно указывается в Э-тальнои гипотезе . При этом выбранные уровни ДП всегда будут ограничивать возможности переноса, однако, делая их более доказательными. ДП делают гипотезу менее точной , т.к. предполагают взаимосвязи базисной переменной с др. воздействиями, которые надо учесть . При этом ДП и конкретизируют гипотезу , т.к. указывают ареал действия изучаемой закономерности. С помощью ДП происх. контроль смешений, а также уточнение вида функциональной зависимости.

Пример : исследование поведения в условиях риска на материале лотерей. Испытуемые проводили гипотетические платежи. ДП – условия наблюдения за поведением игроков в реальной жизни. Принятые решения в условиях реальных платежей соответствовало тем же закономерностям, кот. были обнаружены в условиях гипотетических платежей .

ДП, присутствующая в ЭГ : популяция потенциальных испытуемых, вид экспериментальных воздействий, способы фиксации ЗП – все это потенциальные источники разработки факторных планов.

4) Базисная переменная –на нее оказывает свое действие НП (по Готтсданкеру).

А по Кемпбеллу (базисная побочная переменная - БПП ) : это переменная внутренних условий (факторов межиндивидуальных различий), которая смешивается с основным изучаемым базисным процессом (представленным основной базисной переменной).

5) Латентная переменная – гипотетическая переменная, которая не поддается измерению в исследовании, но в модели связи между переменными характеризует источник измеряемых переменных; неутонченные влияния («возмущенные» факторы), воздействующие на измеряемую переменную.

6) Сопутствующая переменная – определяющая эффектом плацебо

7) Побочная переменная (ПП) или смешивающиеся переменные – не входит в ЭГ, но в условиях экс-та может повлиять на изучаемый базисный процесс или смешаться с НП либо ЗП, что исказит вид исследуемой зависимости. Экс-тор должен стараться избежать влияния ПП, иначе плохая внутренняя валидность – низкая степень того, что эмпирически установленная связь - между Х и У, а не Х и ПП или У и СП.

Различают три вида смешений:

1. Несистематическое смешение возникает, когда любой из факторов (или их сочетания) нерегулярно вмешивается в исследуемую зависимость . Источником ПП, связанных с влиянием фактора времени , могут быть как внутренние причины (изменения состояний самого испытуемого, фоновые колебания показателя ЗП), так и внешние (случайное отвлечение на шум в коридоре, окрик коллеги, телефонный звонок и т.п.). Если они неравномерно распределились по сравниваемым условиям НП, то будет иметь место искажение экспериментального эффекта (как разницы в показателях ЗП).

Одно из следствий таких нерегулярных влияний ПП – ненадежность данных , т.е. при другом разбросе уровней ПП – по пробам в течение времени – устанавливается другая связь значений ЗП с уровнями НП. Обычно эта угроза выводу об экспериментальной зависимости контролируется в двух противоположных направлениях . С одной стороны, экспериментатор стремится свести число проб в общей экспериментальной последовательности к минимуму , чтобы провести индивидуальный эксперимент в как можно более сжатые сроки, нивелируя фактор времени. С другой стороны, экспериментатор должен обеспечить достаточно большое число проб , т.е. постараться приблизиться к бесконечному эксперименту, чтобы все смешения с колебаниями со стороны ПП случайно – и в этом смысле поровну – распределились между уровнями НП.

Другие источники ненадежности данных. может иметь место вариабельность самой НП , когда экс-тор считает пробы отнесенными к одному и тому же уровню , а на самом деле в одной или части из них произошло что-то, что не позволяет считать условия идентичными .

2. Систематические смешения – основной вид угроз внутренней валидности.

Неслучайное смешение уровней НП и ПП, когда с определенным уровнем НП регулярно сочетается активный или неактивный уровни ПП , в рез-те чего нельзя сделать вывод, что установленный экспериментальный эффект связан с действием НП, а не ПП.

Основные факторы, угрожающие со стороны систематических смешени й: эффекты экспериментатора, факторы задач, времени, последовательности и межиндивидуальных различий.

3. Сопутствующие смешения - Возникновение сопутствующих смешений связано с самим способом задания НП, фиксацией ЗП или актуализацией изучаемой базисной переменной в совокупности с другим базисным процессом .

Сопутствующие смешения отличает имманентная связь смешивающейся переменной с методическими условиями контроля переменных или с другими переменными.

Контроль – актуализация активного ур-ня сопутствующей переменной во всех экспериментальных и контрольных условиях. В рез-те эффект вычитается из совокупного результата действия экс-тального фактора. Место сопутствующей переменной могут занимать разные, но связанные с основной НП факторы . Пример – эксп-т с трепанацией черепа.

Сопутствующая переменная – определяющая смешение ОРД экспериментального фактора с воздействием способа предъявления его условий . Эффект влияния ее активного уровня может быть представлен эффектом плацебо . Контролируется общей схемой задания активных уровней СП при всех уровнях НП.

blackhack.ru ОК. Настройки, новости, игры.

blackhack.ru ОК. Настройки, новости, игры.