§ 1. К ОМПОНЕНТЫ И ТИПЫ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ

Телекоммуникационные технологии - это передача информации с использованием электронных видов связи. В настоящее время они основываются на компьютерных технологиях. Развитие телекоммуникаций идет в трех основных направлениях: промышленном, технологическом и прикладном.

Промышленное направление связано с тем, что крупные телекоммуникационные компании непосредственно предлагают свои услуги по обеспечению удаленного телефонного сервиса, коммуникационных спутников и другого спектра услуг связи.

Технологическое направление связано с научной разработкой новых технологий, которые быстро внедряются уже в рамках промышленного направления, т. е. производителями телекоммуникационных услуг. Так, ранее связь базировалась на аналоговой волновой системе передачи звука. Сейчас системы передачи информации превращаются в цифровые. Цифровая технология позволила в одном цикле связи передавать числовые данные, звук, изображения и текст. Другой технологической тенденцией является переход на оптоволоконные линии и спутниковые каналы связи. Оптоволоконная передача импульсов генерированного лазером света сокращает размеры оборудования, облегчает его установку, ускоряет поток данных и защищает от электрических помех. Для высокоскоростной пересылки большого объема данных на большие расстояния применяется спутниковая связь.

Прикладные направления применения телекоммуникационных технологий создают новые возможности для различных сфер человеческой деятельности. Так, телекоммуникационные технологии играют важную роль в экономических информационных системах: в поддержке текущих операций, управлении, решении стратегических задач крупных и мелких компаний.

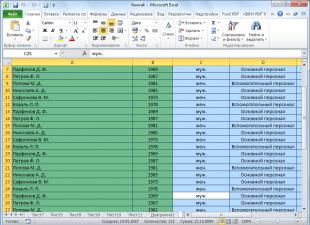

Телекоммуникационная сеть - это набор устройств, с помощью которых отправитель передает сообщение получателю по каналу, используя при этом цепочку взаимосвязанных средств: терминалы, телекоммуникационные процессоры, телекоммуникационные каналы, узлы, программное обеспечение (рис. 4.1).

Терминал | Телекоммуни- | Телекоммуни- | Компьютер |

|||||

кационный | кационный | программы |

||||||

процессор | управления |

|||||||

Рис. 4.1. Компоненты телекоммуникационной сети

Терминал - это устройство ввода-вывода, используемое в телекоммуникационной сети - компьютеры, телефоны, офисное оборудование.

Телекоммуникационные процессоры поддерживают передачу и получение данных между терминалами и компьютерами. К ним относятся модемы, мультиплексоры, маршрутизаторы, специальные промежуточные процессоры, выполняющие функции управления, контроля и поддержки передачи информации. Они преобразуют данные из цифровой формы в аналоговую и обратно, кодируют и декодируют данные, контролируют правильность и производительность коммуникационного потока.

Телекоммуникационные каналы - средства связи (провода, коаксиальные кабели, оптоволоконные кабели, микроволновые системы и системы спутниковой связи) для соединения других компонентов телекоммуникационной сети.

Узлы телекоммуникационной сети - устройства, через которые передаются и принимаются данные. В большинстве случаев в качестве узлов в телекоммуникационной сети используются компьютеры, поэтому их часто называют компьютерными сетями.

Программное обеспечение, управляющее телекоммуникациями, находится на главных компьютерах, на компьютерах, контролирующих связи, и на компьютерах конечных пользователей. Оно

контролирует ввод-вывод и управляет функциями телекоммуникационной сети.

Назначение всех видов компьютерных сетей определяется двумя функциями:

обеспечение совместного использования аппаратных и программных ресурсов сети;

обеспечение совместного доступа к ресурсам данных.

В общем случае, для создания компьютерных сетей необходимо специальное аппаратное обеспечение (сетевое оборудование) и специальное программное обеспечение (сетевые программные средства). В соответствии с используемыми протоколами компьютерные сети принято разделять на локальные (LAN - Local Area Network) и глобальные (WAN - Wide Area Network).

Принципы соединения компьютеров в сеть:

компьютеры должны бытьсоединены спомощью линий связи;

для подключения линий связи к компьютерам используются специальные электронные устройства;

на каждом компьютере устанавливаются программы для совместной работы в сети.

По территориальному признаку компьютерные сети подразделяют на локальные, территориальные (региональные) и глобальные сети.

Локальные сети соединяют средства обработки информации в физически ограниченных областях (предприятие, офис, аудитория

и др.). Они могут включать в себя мощный микрокомпьютер (файлсервер или сетевой сервер) с накопителями большого объема, который программно обеспечивает управление сетью. Сервер поставляет копии общих файлов данных и программ на другие компьютеры в сети. Локальные сети могут подключаться к глобальным сетям с помощью коммуникационных процессоров.

Локальная сеть - это два или более компьютеров, соединенных кабелем таким образом, чтобы они могли обмениваться информацией. Чтобы наладить локальную сеть в офисе, в каждый компьютер следует установить специальную плату - сетевой адаптер, к которому подключается кабель, связывающий все машины.

Территориальная (региональная) компьютерная сеть охватывает компьютерные сети некоторой территории, например города, области и т. п.

Глобальная вычислительная сеть служат для объединения разрозненных сетей, расположенных на большой территории так, чтобы пользователи и компьютеры, где бы они ни находились, могли взаимодействовать со всеми остальными участниками глобальной сети. Примером такой сети является Интернет. Они могут объединять как отдельные компьютеры, так и отдельные локальные сети, в том числе и использующие различные протоколы.

Каналы глобальных сетей могут принадлежать организации или предоставляться ей другими компаниями, организующими передачу данных разными вариантами. Например, возможны:

связь по коммутируемым телефонным линиям;

подключение к глобальному телефонному сервису по некоммутируемым линиям;

использование услуг спутниковой связи.

Сеть реализует концепцию разделения файлов, разделения ресурсов и разделения программ. Это важнейшие факторы эффективности сетей. Разделение файлов позволяет: передать свой файл по сетевому кабелю прямо на компьютер другого сотрудника или отправить файл по сетевому кабелю на промежуточный пункт, откуда файл может быть вызван в любое время. Разделение ресурсов позволяет, например, каждому использовать единственный в сети лазерный принтер (разделенный ресурс), подключенный к одному компьютеру. Для обеспечения совместного использования файлов, жесткий диск также должен быть общим, то есть установлен как разделенный ресурс. Общий диск может устанавливаться на одном из компьютеров сети. Разделение программ означает хранение на общем диске одной копии программы, доступной для всех пользователей.

Сервер представляет собой более мощный сетевой компьютер с жестким диском, принтером или другими ресурсами, которыми могут пользоваться другие компьютеры сети. Рабочая станция - это любой сетевой компьютер, более дешевый и маломощный, не

являющийся сервером. Таким образом, компьютер в сети может быть либо сервером, либо рабочей станцией. В современных сетях сетевой компьютер может работать и как рабочая станция, и как сервер одновременно.

Совокупность приемов разделения и ограничения прав участников компьютерной сети называется политикой сети. Управление сетевыми политиками (их может быть несколько в одной сети) называется администрированием сети. Лицо, управляющее организацией работы участников локальной компьютерной сети, называется системным администратором.

При подключении локальной сети к глобальной важную роль играет понятие сетевой безопасности. В частности, должен быть ограничен доступ в локальную сеть для посторонних лиц извне, а также ограничен выход за пределы локальной сети для сотрудников, не имеющих соответствующих прав. Для обеспечения сетевой безопасности между локальной и глобальной сетью устанавливают так называемые брандмауэры. Брандмауэром может быть специальный компьютер или компьютерная программа, препятствующая несанкционированному перемещению данных между сетями.

Как уже было сказано выше, примером глобальной сети является Интернет. В дословном переводе на русский язык Интернет - это межсеть, то есть в узком смысле слова Интернет - это объединение сетей. Однако в последние годы у этого слова появился и более широкий смысл - Всемирная компьютерная сеть. Интернет можно рассматривать в физическом смысле как несколько миллионов компьютеров, связанных друг с другом всевозможными линиями связи, однако такой «физический» взгляд на Интернет слишком узок. Лучше рассматривать Интернет как некое информационное пространство.

Интернет является глобальной сетью, объединяющей множество компьютеров, соединенных для совместного использования ресурсов и обмена информацией. Пользователи сети для соединения с сервером применяют телефонные линии, выделенные каналы, радио и спутниковую связь. Для связывания сетей между собой

Обзор телекоммуникационных технологий.

Телекоммуникационные сети. Понятие "коммуникация" происходит от латинского слова communicatio - сообщение, передача, связь, и определяется как процесс, путь и средства передачи объекта, информации с одного места на другое. Термин "телекоммуникации" (от латинского tele - "вдаль", "далеко") соответственно означает обмен информацией на расстоянии.

Телекоммуникационные технологии это совокупность методов и алгоритмов передачи информации.

Технологии телекоммуникаций - это принципы организации современных аналоговых и цифровых систем, сетей связи, включая компьютерные и Интернет-сети. Современные телекоммуникационные технологии основаны на использовании телекоммуникационных сетей.

Телекоммуникационные сети - система, состоящая из объектов, осуществляющих функции генерации, преобразования, хранения продукта, и имеют название пункты (узлы) сети, и линий передач (связи, коммуникаций, соединений), осуществляющих передачу.

К последним можно отнести: телефонные сети; радиосети; телевизионные сети; компьютерные сети (Ethernet, Internet).

Средства телекоммуникаций - это совокупность технических устройств, алгоритмов и программного обеспечения, позволяющих передавать данные по каналам связи.

Телекоммуникационные сети чаще всего распределяют по территориальному признаку на глобальные, региональные и локальные. Это касается не только компьютерных сетей передачи данных, но и спутниковых сетей, сетей мобильной связи, служб почтовых отправлений, радио, телевидение и тому подобное. Обеспечение межсетевого взаимодействия позволяет создать гибкий и эффективный инструментарий для оптимизации процессов поиска, распространения, хранения и воспроизведения информации.

в Дальнейшем будем рассматривать преимущественно компьютерные сети, потому что именно они в настоящее время обеспечивают двусторонний обмен любой информацией на достаточно высоких скоростях, охватывающих весь земной шар и находятся в состоянии постоянного совершенствования и дальнейшего территориального расширения на региональном и локальном уровне.

Одним из примеров персональных сетей (таких, обеспечивающих взаимодействие различных устройств) могут служить беспроводные сенсорные сети, которые используются в теплицах и питомниках. Компьютеры, обслуживающие их, могут быть соединены в локальную сеть, а она, в свою очередь, может иметь выход к глобальным сетям, таким как Internet или сеть мобильной связи.

Рассмотрим принципы организации такой связи. Имеем компьютеризированную систему, основой которой является сбор информации в реальном времени и соответствующая реакция системы на эти данные. Сигналы различных датчиков поступают на отдельное устройство сбора данных. Связь с этим устройством и получения данных удаленному абоненту осуществлено двумя способами:

1) через телекоммуникационную сеть Интернет (при помощи ПК и специализированного программного обеспечения);

2) средствами телефонной сети GSM (модуль сбора данных подключен к модему передает информацию на телефон (смартфон, коммуникатор), через SMS).

Таким образом, датчики, которые находятся непосредственно на растении, передают данные в режиме реального времени, что дает возможность эффективно наблюдать за искусственно созданной экосистемой. Благодаря постоянной связи с теплицей агроном может дистанционно регулировать температуру и влажность воздуха и Почвы в теплице, подогревать воду для полива, включать и отключать насосы гидропонных установок, управлять поливом и вентиляцией в теплице. Даже без вмешательства агронома, автоматизированная система будет следить за тем, чтобы экосистема теплицы всегда находилась в пределах заданных параметров.

Такие технологии позволяют оптимизировать режимы выращивания за счет контролируемого графике полива, освещения, подкормки углекислым газом, регулирование температуры и влажности воздуха.

в Общем принцип передачи данных в системах дистанционного управления теплицей следующие (рис. 71).

Телекоммуникации - это передача и прием любой информации (звука, изображения, данных, текста) на большие расстояния по различным электромагнитным системам (кабельным и оптоволоконным каналам, радиоканалам и другим, проводным и беспроводным каналам связи).

Телекоммуникационные сети представляют собой комплекс аппаратных и программных средств, обеспечивающих передачу информационных сообщений между абонентами.

К традиционным телекоммуникационным сетям относятся:

- v Компьютерные сети (для передачи данных).

- v Телефонные сети (передача голосовой информации).

- v Радиосети (передача голосовой информации - широковещательные услуги).

- v Телевизионные сети (передача голоса и изображения - широковещательные услуги).

На разных этапах развития общества применялись новые методы, средства и технологии передачи информации в телекоммуникационных системах.

В историческом развитии сетей и услуг связи можно выделить четыре основных этапа:

- v PSTN

- v IDN

- v ISDN

Каждый этап имеет свою логику развития, взаимосвязь с предыдущими и последующими этапами. Кроме того, каждый этап зависит от уровня развития экономики и национальных особенностей отдельного государства.

1)Первый этап - построение телефонной сети общего пользования PSTN (Public Switched Telephone Network). В течение длительного времени каждое государство создавало свою национальную аналоговую телефонную сеть общего пользования (ТфОП). ТфОП-это сеть, представляющая собой совокупность устройств и сооружений, обеспечивающих телефонную связь на некоторой территории для доступа к которой используются обычные проводные телефонные аппараты. Телефонная связь предоставлялась населению, учреждениям, предприятиям и отождествлялась с единственной услугой - передачей речевых сообщений. В дальнейшем по телефонным сетям с помощью модемов стала осуществляться передача данных. Тем не менее, даже в настоящее время телефон остается основной услугой связи, принося эксплуатационным организациям более 80% доходов. Различают следующие виды телефонных сетей общего пользования (ТфОП): городские, сельские, зоновые и междугородные.

Структура ТфОП учитывает административно-территориальное деление страны. В соответствии с этим ТфОП объединяет местные и внутризоновые телефонные сети, а также междугородную телефонную сеть.

Коммутационным центром зоновой телефонной сети является автоматическая междугородная телефонная станция (АМТС), с которой непосредственно или через специальные узлы связаны все автоматические телефонные станции (АТС) городских телефонных сетей и центральные станции сельских телефонных сетей.

На рисунке 1 показана упрощенная схема построения ТфОП. Элементы междугородной телефонной сети на схеме выделены жирными линиями.

телекоммуникационный сеть связь канал

Рисунок 1 - Схема построения ТфОП.

- 2)Второй этап - цифровизация телефонной сети. Для повышения качества услуг связи, увеличения их числа, повышения автоматизации управления и технологичности оборудования, промышленно развитые страны в начале 70-х годов начали работы по цифровизации первичных и вторичных сетей связи. Были созданы интегральные цифровые сети IDN (Integrated Digital Network), предоставляющие также в основном услуги телефонной связи на базе цифровых систем коммутации и передачи. В настоящее время во многих странах цифровизация телефонных сетей практически закончилась. Слово "интегрированная" в IDN подразумевает интеграцию коммутации и передачи данных. IDN рассматривается в контексте телефонной сети и воплощает такую цель, как тотальный перевод телефонной технологии на цифровые методы.

- 3)Третий этап - интеграция услуг. Цифровизация сетей связи позволила не только повысить качество услуг, но и перейти к увеличению их числа на основе интеграции. Так появилась концепция цифровой сети с интеграцией служб ISDN (Integrated Service Digital Network). Название сети ISDN относится к набору цифровых услуг, которые становятся доступными для конечных пользователей. ISDN предполагает оцифровывание телефонной сети для того, чтобы голос, информация, текст, графические изображения, музыка, видеосигналы и другие материальные источники могли быть переданы коанечныму пользователю по имеющимся телефонным проводам и получены им из одного терминала конечного пользователя. Пользователю этой сети предоставляется базовый доступ (2B+D), по которому информация передается по трем цифровым каналам: два канала В со скоростью передачи 64 Кбит/с и канал D со скоростью 16 Кбит/с. Каналы В используются для передачи речевых сообщений и данных, канал D - для сигнализации и для передачи данных в режиме пакетной коммутации. Для пользователя с большими потребностями может быть предоставлен первичный доступ, содержащий (30B+D) каналов. Концепция ISDN существует около 20 лет, но широкого распространения в мире не получила по нескольким причинам. Во-первых, оборудование ISDN достаточно дорого, чтобы стать массовым; во-вторых, пользователь постоянно оплачивает три цифровых канала; в-третьих, перечень услуг ISDN превышает потребности массового пользователя. Именно поэтому интеграция услуг начинает заменяться концепцией интеллектуальной сети.

- 4)Четвертый этап - интеллектуальная сеть IN (Intelligent Network). Эта сеть предназначена для быстрого, эффективного и экономичного представления информационных услуг массовому пользователю. Необходимая услуга предоставляется пользователю тогда, когда она ему требуется и в тот момент времени, когда она ему нужна. Соответственно и платить он будет за предоставленную услугу в течение этого интервала времени. Таким образом, быстрота и эффективность предоставления услуги позволяют обеспечить и ее экономичность, так как пользователь будет использовать канал связи значительно меньшее время, что позволит ему уменьшить затраты. В этом заключается принципиальное отличие интеллектуальной сети от предшествующих сетей - в гибкости и экономичности предоставления услуг.

В свою очередь, уменьшение затрат индивидуального пользователя на новые услуги должно увеличить спрос на них, т.е. привести к увеличению прибыли поставщиков услуг. Соответственно расширение спроса на услуги приведет к увеличению поставок необходимого оборудования, т.е. к увеличению прибыли поставщиков оборудования. Таким образом, гибкость предоставления услуг в интеллектуальной сети приводит к объединению экономических интересов трех сторон: пользователей, поставщиков услуг и поставщиков оборудования.

По мере эволюции вычислительных систем сформировались следующие разновидности архитектуры компьютерных сетей:

одноранговая архитектура;

классическая архитектура «клиент-сервер»;

Архитектура «клиент-сервер» на основе Web-технологии. При одноранговой архитектуре (рис. 5.12) все ресурсы вычислительной системы, включая информацию, сконцентрированы в центральной ЭВМ, называемой еще мэйнфреймом (main frame - центральный блок ЭВМ). В качестве основных средств доступа к информационным ресурсам использовались однотипные алфавитно-цифровые терминалы, соединяемые с центральной ЭВМ кабелем. При этом не требовалось никаких специальных действий со стороны пользователя по настройке и конфигурированию программного обеспечения.

Явные недостатки, свойственные одноранговой архитектуре и развитие инструментальных средств привели к появлению вычислительных систем с архитектурой «клиент-сервер». Особенность данного класса систем состоит в децентрализации архитектуры автономных вычислительных систем и их объединении в глобальные компьютерные сети . Создание данного класса систем связано с появлением персональных компьютеров, взявших

на себя часть функций центральных ЭВМ. В результате появилась возможность создания глобальных и локальных вычислительных сетей, объединяющих персональные компьютеры (клиенты или рабочие станции), использующие ресурсы, и компьютеры (серверы), предоставляющие те или иные ресурсы для общего использования. На рис. 5.13 представлена типовая архитектура «клиент-сервер», однако различают несколько моделей, отличающихся распределением компонентов программного обеспечения между компьютерами сети.

Любое программное приложение можно представить в виде структуры из трех компонентов:

Компонент представления, реализующий интерфейс с пользователем;

Прикладной компонент, обеспечивающий выполнение прикладных функций;

Компонент доступа к информационным ресурсам, или менеджер ресурсов, выполняющий накопление информации и управление данными.

На основе распределения перечисленных компонентов между рабочей станцией и сервером сети выделяют следующие модели архитектуры «клиент-сервер»:

Модель доступа к удаленным данным;

Модель сервера управления данными;

Модель комплексного сервера;

Трехзвенная архитектура «клиент-сервер».

Модель доступа к удаленным данным (рис. 5.14), при которой на сервере расположены только данные, имеет следующие особенности:

Невысокая производительность, так как вся информация обрабатывается на рабочих станциях;

Снижение общей скорости обмена при передаче больших объемов информации для обработки с сервера на рабочие станции.

При использовании модели сервера управления данными (рис. 5.15) кроме самой информации на сервере располагается менеджер информационных ресурсов (например, система управления базами данных). Компонент представления и прикладной компонент совмещены и выполняются на компьютере-клиенте, который поддерживает как функции ввода и отображения данных, так и чисто прикладные функции. Доступ к информационным ресурсам обеспечивается либо операторами специального языка (например, SQL в случае использования базы данных), либо вызовами функций специализированных программных библиотек. Запросы к информационным ресурсам направляются по сети менеджеру ресурсов (например, серверу базы данных), который обрабатывает запросы и возвращает клиенту блоки данных. Наиболее существенные особенности данной модели:

Уменьшение объемов информации, передаваемых по сети, так как выборка необходимых информационных элементов осуществляется на сервере, а не на рабочих станциях;

Унификация и широкий выбор средств создания приложений;

Отсутствие четкого разграничения между компонентом представления и прикладным компонентом, что затрудняет совершенствование вычислительной системы.

Модель сервера управления данными целесообразно использовать в случае обработки умеренных, не увеличивающихся со временем объемов информации. При этом сложность прикладного компонента должна быть невысокой.

Модель комплексного сервера (рис. 5.16) строится в предположении, что процесс, выполняемый на компьютере-клиенте, ограничивается функциями представления, а собственно прикладные функции и функции доступа к данным выполняются сервером.

Преимущества модели комплексного сервера:

Высокая производительность;

Централизованное администрирование;

Экономия ресурсов сети.

Модель комплексного сервера является оптимальной для крупных сетей, ориентированных на обработку больших и увеличивающихся со временем объемов информации.

Архитектура «клиент-сервер», при которой прикладной компонент расположен на рабочей станции вместе с компонентом представления (модели доступа к удаленным данным и сервера управления данными) или на сервере вместе с менеджером ресурсов и данными (модель комплексного сервера), называют двухзвенной архитектурой.

При существенном усложнении и увеличении ресурсоемкости прикладного компонента для него может быть выделен отдельный сервер, называемый сервером приложений. В этом случае говорят о трезвенной архитектуре «клиент-сервер» (рис. 5. 17). Первое звено - компьютер-клиент, второе - сервер приложений, третье - сервер управления данными. В рамках сервера приложений могут быть реализованы несколько прикладных функций, каждая из которых оформляется как отдельная служба, предоставляющая некоторые услуги всем программам. Серверов приложения может быть несколько, каждый из них ориентирован на предоставление некоторого набора услуг.

Наиболее ярко современные тенденции телекоммуникационных технологий проявились в Интернете. Архитектура «клиент-сервер», основанная на Web-технологии Представлена на рис. 5. 18.

В соответствии с Web-технологией на сервере размещаются так называемые Web-документы, которые визуализируются и интерпретируются программой навигации (Web-навигатор, Web-броузер), функционирующей на рабочей станции. Логически Web-документ представляет собой гипермедийный документ, объединяющий ссылками различные Web-страницы. В отличие от бумажной Web-страница может быть связана с компьютерными программами и содержать ссылки на другие объекты. В Web-технологии существует система гиперссылок, включающая ссылки на следующие объекты:

125

125

Другую часть Web-документа;

Другой Web-документ или документ другого формата (например, документ Word или Excel), размещаемый на любом компьютере сети;

Мультимедийный объект (рисунок, звук, видео);

Программу, которая при переходе на нее по ссылке, будет передана с сервера на рабочую станцию для интерпретации или запуска на выполнение навигатором;

Любой другой сервис - электронную почту, копирование файлов с другого компьютера сети, поиск информации и т.д.

Передачу с сервера на рабочую станцию документов и других объектов по запросам, поступающим от навигатора, обеспечивает функционирующая на сервере программа, называемая Web-сервером. Когда Web-навигатору необходимо получить документы или другие объекты от Web-сервера, он отправляет серверу соответствующий запрос. При достаточных правах доступа между сервером и навигатором устанавливается логическое соединение. Далее сервер обрабатывает запрос, передает Web-навигатору результаты обработки и разрывает установленное соединение. Таким образом, Web-сервер выступает в качестве информационного концентратора, который доставляет информацию из разных источников, а потом в однородном виде предоставляет ее пользователю.

Дальнейшим развитием Интернета явилась Интернет-технология, рассмотренная в подразд. 6.1.

Интернет - бурно разросшаяся совокупность компьютерных сетей, опутывающих земной шар, связывающих правительственные, военные, образовательные и коммерческие институты, а также отдельных граждан.

Как и многие другие великие идеи, «сеть сетей» возникла из проекта, который предназначался совершенно для других целей: из сети ARPAnet, разработанной и созданной в 1969 г. по заказу Агентства передовых исследовательских проектов (ARPA - Advanced Research Project Agency) Министерства обороны США. ARPAnet была сетью, объединяющей учебные заведения, военных и военных подрядчиков; она была создана для помощи исследователям в обмене информацией, а также (что было одной из главных целей) для изучения проблемы поддерживания связи в случае ядерного нападения.

В модели ARPAnet между компьютером-источником и компьютером-адресатом всегда существует связь. Сама сеть считается ненадежной; любой ее отрезок может в любой момент исчезнуть (по-

еле бомбежки или в результате неисправности кабеля). Сеть была построена так, чтобы потребность в информации от компьютеров-клиентов была минимальной. Для пересылки сообщения по сети компьютер должен был просто помещать данные в конверт, называемый «пакетом межсетевого протокола» (IP, Internet Protocol), правильно «адресовать» такие пакеты. Взаимодействующие между собой компьютеры (а не только сама сеть) также несли ответственность за обеспечение передачи данных. Основополагающий принцип заключался в том, что каждый компьютер в сети мог общаться в качестве узла с любым другим компьютером с широким выбором компьютерных услуг, ресурсов, информации. Комплекс сетевых соглашений и общедоступных инструментов «сети сетей» разработан с целью создания одной большой сети, в которой компьютеры, соединенные воедино, взаимодействуют, имея множество различных программных и аппаратных платформ.

В настоящее время направление развития Интернета в основном определяет «Общество Internet», или ISOC (Internet Society). ISOC - это организация на общественных началах, целью которой является содействие глобальному информационному обмену через Интернет. Она назначает совет старейшин IAB (Internet Architecture Board), который отвечает за техническое руководство и ориентацию Интернета (в основном это стандартизация и адресация в Интернете). Пользователи Интернета выражают свои мнения на заседаниях инженерной комиссии IETF (Internet Engineering Task Force). IETF - еще один общественный орган, он собирается регулярно для обсуждения текущих технических и организационных проблем Интернета.

Финансовая основа Интернета заключается в том, что каждый платит за свою часть. Представители отдельных сетей собираются и решают, как соединяться и как финансировать эти взаимные соединения. Учебное заведение или коммерческое объединение платит за подключение к региональной сети, которая, в свою очередь, платит за доступ к Интернету поставщику на уровне государства. Таким образом, каждое подключение к Интернету кем-то оплачивается.

на предыдущую просмотренную, поставить закладку. В этом заключается основное преимущество WWW. Пользователя не интересует, как организовано и где находится огромное структурированное хранилище данных. Графическое представление подключения различных серверов представляет собой сложную невидимую электронную паутину.

Серверы Web - специальные компьютеры, осуществляющие хранение страниц с информацией и обработку запросов от других машин. Пользователь, попадая на какой-нибудь сервер Web, получает страницу с данными. На компьютере пользователя специальная программа (броузер) преобразует полученный документ в удобный для просмотра и чтения вид, отображаемый на экране. Серверы Web устанавливаются, как правило, в фирмах и организациях, желающих распространить свою информацию среди многих пользователей, и отличаются специфичностью информации. Организация и сопровождение собственного сервера требует значительных затрат. Поэтому в WWW встречаются «разделяемые» (shared) серверы, на которых публикуют свои данные различные пользователи и организации. Это самый дешевый способ опубликования своей информации для обозрения. Такие серверы зачастую представляют своеобразные информационные свалки.

Серверы FTP представляют собой хранилища различных файлов и программ в виде архивов. На этих серверах может находиться как полезная информация (дешевые условно бесплатные утилиты, программы, картинки), так и информация сомнительного характера, например порнографическая.

Электронная почта является неотъемлемой частью Интернета и одной из самых полезных вещей. С ее помощью можно посылать и получать любую корреспонденцию (письма, статьи, деловые бумаги и др.). Время пересылки зависит от объема, обычно занимает минуты, иногда часы. Каждый абонент электронной почты имеет свой уникальный адрес. Надо отметить, что подключение к электронной почте может быть организовано и без подключения к Интернету. Необходимый интерфейс пользователя реализуется с помощью браузера, который, получив от него запрос с Интернет-адресом, преобразовывает его в электронный формат и посылает на определенный сервер. В случае корректности запроса, он достигает WEB-сервера, и последний посылает пользователю в ответ информацию, хранящуюся по заданному адресу. Браузер, получив информацию, делает ее читабельной и отображает на экране. Современные браузеры имеют также встроенную программу для электронной почты.

Среди наиболее распространенных браузеров необходимо выделить Microsoft Internet Explorer и Netscape Navigator.

Подсоединение к Интернету для каждого конкретного пользователя может быть реализовано различными способами: от полного подсоединения по локальной вычислительной сети (ЛВС) до доступа к другому компьютеру для работы с разделением и использованием программного пакета эмуляции терминала.

Фактически выход в Интернет может быть реализован несколькими видами подключений:

доступ по выделенному каналу;

доступ по ISDN (Integrated Services Digital Network - цифровая сеть с интегрированными услугами);

доступ по коммутируемым линиям;

с использованием протоколов SLIP и РРР.

Корпорациям и большим организациям лучше всего использовать доступ по выделенному каналу. В этом случае возможно наиболее полно использовать все средства Интернета. Поставщик сетевых услуг при этом сдает в аренду выделенную телефонную линию с указанной скоростью передачи и устанавливает специальный компьютер-маршрутизатор для приема и передачи сообщений от телекоммуникационного узла организации. Это дорогостоящее подключение. Однако, установив такое соединение, каждый компьютер ЛВС-организации является полноценным членом Интернета и может выполнять любую сетевую функцию.

ISDN - это использование цифровой телефонной линии, соединяющей домашний компьютер или офис с коммутатором телефонной компании. Преимущество ISDN - в возможности доступа с очень высокими скоростями при относительно низкой стоимости. При этом по Интернету предоставляется такой же сервис, как и по коммутируемым линиям. Услуги телефонных компаний, предоставляющих сервис ISDN, доступны не на всей территории России.

Наиболее простои и дешевый способ получения доступа к сети (Dial - up Access) осуществляется по коммутируемым линиям. В этом случае пользователь приобретает права доступа к компьютеру, который подсоединен к Интернету (хост-компьютеру или узлу Интернета). Войдя по телефонной линии (при этом используется модем и программное обеспечение для работы в коммутируемом режиме) с помощью эмулятора терминала в удаленную систему, необходимо в ней зарегистрироваться и далее уже можно пользоваться всеми ресурсами Интернета, предоставленными удаленной системе. Пользователь в таком режиме арендует дисковое пространство и вычислительные ресурсы удаленной системы. Если требуется сохранить важное сообщение электронной почты или другие данные, то это можно сделать в удаленной системе, но не на диске пользовательского компьютера: сначала нужно записать файл на диск удаленной системы, а затем с помощью программы передачи данных перенести этот файл на свой компьютер. При таком доступе пользователь не может работать с прикладными программами, для которых нужен графический дисплей, так как в такой конфигурации с компьютера, подсоединенного к Интернету, нет возможности передать графическую информацию на компьютер пользователя.

При дополнительных финансовых затратах и в коммутируемом режиме можно получить полный доступ к Интернету. Это достигается применением протоколов SLIP и РРР. Один называется «межсетевой протокол последовательного канала» (Serial Line Internet Protocol - SLIP), а другой - «протокол точка - точка» (Point-to-Point Protocol - РРР). Одно из главных достоинств SLIP и РРР состоит в том, что они обеспечивают полноценное соединение с Интерне-том. Пользовательский компьютер не использует какую-то систему как «точку доступа», а непосредственно подключается к Интернету. Но для подключения средних и больших сетей к Интернету эти протоколы не подходят, поскольку их быстродействия недостаточно для одновременной связи со многими пользователями.

Современные сети создаются по многоуровневому принципу. Передача сообщений в виде последовательности двоичных сигналов начинается на уровне линий связи и аппаратуры, причем линий связи не всегда высокого качества. Затем добавляется уровень базового программного обеспечения, управляющего работой аппаратуры. Следующий уровень программного обеспечения позволяет наделить базовые программные средства дополнительными необходимыми возможностями. Расширение необходимых функциональных возможностей сети путем добавления уровня за уровнем при-

водит к тому, что пользователь в конце концов получает по-настоящему дружественный и полезный инструментарий.

Моделью Интернета можно считать почтовое ведомство, представляющее собой сеть с коммутацией пакетов. Там корреспонденция конкретного пользователя смешивается с другими письмами, отправляется в ближайшее почтовое отделение, где сортируется и направляется в другие почтовые отделения до тех пор пока не достигнет адресата.

Для передачи данных в Интернете используются интернет-про-токол (IP) и протокол управления передачей (TCP).

С помощью интернет-протокола (IP) обеспечивается доставка данных из одного пункта в другой. Различные участки Интернета связываются с помощью системы компьютеров (называемых маршрутизаторами), соединяющих между собой сети. Это могут быть сети Ethernet, сети с маркерным доступом, телефонные линии. Правила, по которым информация переходит из одной сети в другую, называются протоколами. Межсетевой протокол (Internet Protocol - IP) отвечает за адресацию, т.е. гарантирует, что маршрутизатор знает, что делать с данными пользователя, когда они поступят. Некоторая адресная информация приводится в начале каждого пользовательского сообщения. Она дает сети достаточно сведений для доставки пакета данных, так как каждый компьютер в Интернете имеет свой уникальный адрес.

Для более надежной передачи больших объемов информации служит протокол управления передачей (Transmission Control Protocol - TCP). Информация, которую пользователь хочет передать, TCP разбивает на порции. Каждая порция нумеруется, подсчитывается ее контрольная сумма, чтобы можно было на приемной стороне проверить, вся ли информация получена правильно, а также расположить данные в правильном порядке . На каждую порцию добавляется информация протокола IP, таким образом получается пакет данных в Интернете, составленный по правилам TCP/IP.

По мере развития Интернета и увеличения числа компьютерных узлов, сортирующих информацию, в сети была разработана доменная система имен - DNS, и способ адресации по доменному принципу. DNS иногда еще называют региональной системой наименований.

Доменная система имен - это метод назначения имен путем передачи сетевым группам ответственности за их подмножество. Каждый уровень этой системы называется доменом. Домены в именах отделяются друг от друга точками: inr.msk.ru. В имени мо-

жет быть различное число доменов, но практически - не больше пяти. По мере движения по доменам слева направо в имени, число имен, входящих в соответствующую группу возрастает.

Все компьютеры Интернета способны пользоваться доменной системой. Работающий в сети компьютер всегда знает свой собственный сетевой адрес. Когда используется доменное имя, например mx.ihep.ru, компьютер преобразовывает его в числовой адрес. Для этого он начинает запрашивать помощь у DNS-серверов. Это узлы, рабочие машины, обладающие соответствующей базой данных, в число обязанностей которых входит обслуживание такого рода запросов. DNS-сервер начинает обработку имени с его правого конца и двигается по нему влево, т.е. сначала осуществляет поиск адреса в самой большой группе (домене), потом постепенно сужает его. Но для начала опрашивается на предмет наличия нужной информации местный узел. Если местный сервер адрес не знает он связывается с корневым сервером. Это сервер, который знает адреса серверов имен высшего уровня (самых правых в имени), здесь это уровень государства (ранга домена ш). У него запрашивается адрес компьютера, ответственного за зону su. Местный DNS-сервер связывается с этим более общим сервером и запрашивает у него адрес сервера, ответственного за домен ihep.su. Теперь уже запрашивается этот сервер и у него выясняется адрес рабочей машины тх.

Важное значение имеют правовые и этические нормы работы в Интернете, так как это не просто сеть, а сеть сетей, каждая из которых может иметь свои собственные правила поведения и обычаи.

Правила эти довольно общи, и все будет в порядке, если пользователь помнит некоторые общие положения. К счастью, эти указания не очень строги. Если вы держитесь в отведенном ими пространстве, вы можете делать все, что угодно. Когда же вы теряете уверенность в правоте своих поступков, свяжитесь с вашим поставщиком сети и выясните точно, дозволено это или нет. Может быть, вы хотите вполне законного, но выяснение подлинной законности всегда остается на вашей ответственности. Незнание закона, как известно, не освобождает от ответственности.

На законы Интернета влияют три основных положения:

Государство субсидирует большие части Интернета.Эти субсидии исключают коммерческое использование;

Интернет - не только национальная, но самая настоящая глобальная сеть. При передаче чего бы то ни было через национальные границы начинают действовать экспортные законы; государственные законы в разных местах могут существенно различаться;

При пересылке программного обеспечения (или идеи) из одного места в другое, необходимо считаться с интеллектуальной собственностью и лицензионными ограничениями.

Человечество постоянно стремилось расширить возможности своих органов чувств (каналов коммуникаций с окружающей средой). Так были созданы подзорная труба и микроскоп, термометр и газоанализаторы, высокочувствительные микрофоны и радиолокаторы , а также многое другое. Подзорная труба может рассматриваться как аналоговое однонаправленное телекоммуникационное устройство.

Рассмотрим, какие искусственные каналы коммуникаций создал сам человек за последние тысячелетия своего существования. Представьте себе следующую сцену, возможно имевшую место много столетий тому назад.

На горизонте поднялось легкое облачко, которое начало расти и шириться. Постепенно становилось ясно, что это облако пыли, поднятое множеством лошадиных копыт. На вершине холма дозорные настороженно следили за приближением этого отряда, и когда увидели, что это большой отряд противника, старший дал команду разжигать сигнальный костер. Из небольшого очага, где огонь поддерживался круглые сутки, специальным захватом была извлечена пылающая головня и помещена в основание большого сигнального костра. Сначала огонь разгорался медленно, но уже через несколько минут столб дыма и огонь поднялись на многие метры. Тогда его заметил другой сигнальный отряд, размещенный в нескольких верстах от первого, и там тоже зажгли сигнальный костер.

Такая техника позволяла передать 1 бит информации ( логический нуль или логическая единица ) на расстояние до 100 км менее чем за один час (время сильно варьировалось в зависимости от рельефа местности и погоды). Скорость такого метода передачи данных в дневное время можно было удвоить, используя черный или белый дым. Костры часто размещались на специально построенных вышках для увеличения расстояния между ними. Естественно, этот метод был ненадежен - проливной дождь или вьюга могли помешать разжечь костер, да и видимость при этом могла оказаться весьма ограниченной.

Альтернативный метод посылки депеши с всадником позволял передать несравненно больший объем информации, но со скоростью, меньшей почти на порядок, - ведь прямых дорог тогда не было, да и водные преграды или горы могли существенно замедлить движение. В море сходный метод, с использованием сигнального масляного фонаря, давал возможность передавать короткие сообщения в пределах прямой видимости для координации действий кораблей.

Но даже такой технологии хватало для длительного существования гигантских государственных образований (от империи Александра Македонского до Римской империи). Именно со скоростью лошади либо деревянного гребного или парусного бескилевого судна передавались сообщения с периферии в центр, а оттуда в обратном направлении посылались руководящие инструкции или решения. Задержка достигала многих месяцев. Удивительно, но этого было вполне достаточно для стабильного существования государства. Вероятно, чиновники были вынуждены обдуманно принимать решения, так как быстро исправить ошибку было нельзя. Решение проблемы здесь лежит в предоставлении определенной самостоятельности властям провинции (приближение центра принятия решения к объекту управления). Еще одним средством решения проблемы большой задержки в цепи принятия решения ( RTT , в сетевой терминологии) является выработка набора унифицированных правил реагирования на стандартные ситуации (в случае сетей такие правила называются протоколами). Даже применение самых мощных информационных и телекоммуникационных технологий не позволит эффективно управлять из Москвы автомобилем во Владивостоке.

Когда императоры Римской империи попытались в долговременном плане построить жесткую вертикаль власти, империя распалась сначала на две части, а позднее на большое число независимых государств.

Техника телекоммуникаций с временем RTT (Round Trip Time), равным 2-6 месяцам, просуществовала без существенных изменений более 1500 лет .

Только в XIX веке стали появляться железные дороги, пароходы и, что особенно важно, электрический телеграф и телефон. Связь с применением азбуки Морзе в 1840-х годах позволяла передать до 10 бит /с информации на расстояние десятки и сотни километров. Азбука Морзе, пожалуй, была первым широко распространенным телекоммуникационным кодом (см. таблицу 1.1). Коды здесь представляют собой последовательности точек и тире. Отличие точки от тире определяется длительностью сигнала (точке соответствует более короткий сигнал). Возможны варианты, когда точке и тире соответствуют импульсы тока или напряжения разной полярности. Такая схема исключает зависимость идентификации символа от длительности импульса. Максимальная скорость передачи классического телеграфа может составлять 950-1100 слов в час. В 1884 году начала функционировать телеграфная линия Вашингтон–Балтимор. Для линий связи в ту пору использовалась стальная проволока диаметром ~5 мм. В качестве источников электроэнергии применялись батареи с напряжением 40-120 В. Импульсы тока имели амплитуду 10-25 мА. Сама система являлась электромеханической и предполагала использование контактного ключа (вспомните шпионские фильмы периода Второй мировой войны). Позднее ключ был заменен клавиатурой. Нажатие на определенную клавишу вызывало формирование последовательности сигналов, соответствующей определенной букве, что позволяло в несколько раз ускорить процедуру передачи. Такое устройство, получившее название телетайп , было предложено Кляйшмидтом и Моркрамом в 1915 году в США. На первых порах использовались электромеханические приемные устройства, которые печатали точки и тире, что было крайне неудобно. Позднее стали применяться устройства, которые могли дешифровать коды Морзе (или Бодо) и печатать на ленте буквы. Люди старшего поколения, возможно, еще помнят бланки телеграмм, на которые были наклеены куски ленты с текстом, полученные от таких устройств.

Телекоммуникационный канал содержал два провода (см. рис. 1.1), по одному ток течет в одном направлении, по второму - в обратном. Понятно, что железо в качестве проводника не идеально (удельное сопротивление 8,8x10 -6 Ом*см, да и склонность к ржавчине чего стоит), зато дешево. Лучше была бы медь или алюминий (1,56x10 -6 и 2,45x10 -6 Ом*см соответственно). Еще лучше серебро - 1,51x10 -6 Ом x см. Золото по своим электрическим свойствам занимает положение между медью и алюминием. Полагаю, не нужно пояснять, почему каналы коммуникаций никогда не делали из серебра и тем более из золота (и с медью мороки не оберешься…). Омическое сопротивление является причиной ослабления сигнала, что ограничивает предельное расстояние передачи по проводной линии. Поэтому приходится на определенных расстояниях ставить станции ретрансляции.

Рис.

1.1.

| Код Морзе | Буквы | Код Морзе | Буквы и символы | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Русские | Латинские | Русские | Латинские | |||

| x- | А | Aa | x-x- | Я | ||

| -xxx | Б | Bb | x--- | Й | Jj | |

| x-- | В | Ww | -xx- | Ь, Ъ | Xx | |

| --x | Г | Gg | xx-xx; | Э | OP | |

| -xx | Д | Dd | x---- | 1 | ||

| x | Е | Ee | xx--- | 2 | ||

| xxx- | Ж | Vv | xxx-- | 3 | ||

| --xx | З | Zz | xxxx- | 4 | ||

| xx | И | Ii | xxxxx | 5 | ||

| -x- | К | Kk | -xxxx | 6 | ||

| x-xx | Л | Ll | --xxx | 7 | ||

| -- | М | Mm | ---xx | 8 | ||

| -x | Н | Nn | ----x | 9 | ||

| --- | О | Oo | ----- | 0 | ||

| x--x | П | Pp | xxxxx | . (точка) | ||

| x-x | Р | Rr | x-x-x- | , (запятая) | ||

| xxx | С | Ss | -x-x-x | ; | ||

| - | Т | Tt | ---xxx | : | ||

| xx- | У | Uu | xx-xx | ? | ||

| xx-x | Ф | Ff | --xx-- | ! | ||

| xxxx | Х | Hh | ------ | / | ||

| -x-x | Ц | Cc | xx--x- | _ (подчеркивание) | ||

| ---x | Ч | _` | x-x-x | + (конец) | ||

| ---- | Ш | Ch | -xxx- | - | ||

| --x- | Щ | -xxx- | знак раздела | |||

| -x-- | Ы | Yy | x-x-x-x- | начало действия | ||

| xx-- | Ю | gh | xxxxxxx | исправление ошибки | ||

Рассматривая таблицу кодов Морзе, следует обратить внимание на то, что наиболее часто используемые буквы имеют более короткие коды (это прежде всего е, т, а, и, н и м ). Это очень важный принцип, позволяющий увеличить среднюю скорость передачи данных. Он применяется достаточно широко - можно, например, вспомнить принцип распределения символов на клавиатуре ЭВМ, в центре размещаются наиболее часто используемые буквы. Посмотрите на клавиатуру вашей ЭВМ, в центре и ближе к клавише пробела размещаются именно указанные выше буквы. Используется эта техника и при архивировании данных ( алгоритм Хафмана). Кроме того, весьма важными являются паузы между буквами. Если пауза окажется малой, то трудно будет отличить НН от Ц, АА от Я и т.д.

Позднее было создано много других типов кодов (например, код Бодо для буквопечатающих аппаратов, ASCII или КОИ8) - в них, как правило, каждому символу или сигналу соответствует 5-8 бит . Сигналами отмечается, например, начало/конец передачи или исправление ошибки. Характерной особенностью ранних систем было отсутствие кодов для строчных букв. В мире много национальных алфавитов. Многие из них содержат специфические символы - достаточно вспомнить символьный набор китайского языка (в детстве меня занимал вопрос: как устроена китайская пишущая машинка?). Чтобы решить проблемы кодирования национальных алфавитов, был придуман юникод, где каждому символу ставится в соответствие два октета (байта). Это позволяет расширить многообразие символов с 256 до 65536.

Аналогичные принципы лежат в основе морских флажковых семафоров, где каждой букве соответствует определенное положение рук сигнальщика. Здесь можно также вспомнить французский семафор, изобретенный в 1830 году. Но это, так же как и сигнальные костры, можно считать первыми приложениями, использующими передачу данных по оптическим каналам связи.

Коды Морзе применялись вплоть до второй половины XX века. Их привлекательность была связана с ограниченностью требуемой полосы пропускания канала, а также с тем фактом, что для передачи были пригодны старые, довольно низкокачественные каналы.

Введя модуляцию на частоте 1500 Гц (1936 г.), удалось получить до 24 телексных каналов по одному телефонному каналу с полосой 4 КГц (50 бод). Позднее телексная сеть обрела самостоятельность и была окончательно вытеснена современными средствами связи лишь в конце XX века.

К 1950 годам большинство стран использовало три типа общедоступных сетей:

- Телеграфная сеть, которая просуществовала до конца XX века.

- Телефонная сеть (аналоговая), имеющая полосу 4 КГц и почти не менявшаяся по принципам работы с 1880-х годов. Импульсная сигнальная система практически сохранилась без изменений с 1910 года.

- Телексная сеть, которая применялась в основном для делового обмена.

Рассмотрим причины того, что проводные системы связи, оставшиеся в наследство от телеграфа, малопригодны для современных систем телекоммуникаций. Двухпроводные структуры, применявшиеся там, как правило, навешивались на телеграфные столбы или укладывались в виде кабелей в подземные каналы. Среднегеометрическое расстояние между проводами не было постоянным, более того, оно могло изменяться со временем, например, под действием ветра. Это приводило к тому, что волновые свойства такой структуры варьировались, и это с неизбежностью становилось причиной искажений формы сигнала для длинных участков канала. Такие искажения ограничивали предельно возможную скорость передачи и длину канала без промежуточных ретрансляторов.

На первый взгляд прогресс в области электроники может снять проблему ослабления сигнала из-за омического сопротивления проводов и исключить необходимость использования амплитуд сигналов порядка 40-100 В. Казалось бы, ставя промежуточные усилители, можно поддерживать амплитуду полезного сигнала в заданных пределах. Идеальным примером такого решения могут служить трансокеанские телефонные кабели.

по протяженным каналам через пустынные области, например, по дну океана, как было отмечено выше, требует наличия усилителей, а усилители нуждаются в питании. Обычно питание передается по тому же кабелю, и здесь также вмешиваются омические потери.Известно, что в оптоволокне сигнал подвергается меньшему погонному ослаблению, чем в медном проводе. Было бы замечательно, если бы был найден способ, передачи энергии для оптоэлектрических усилителей по оптическому волокну.

blackhack.ru ОК. Настройки, новости, игры.

blackhack.ru ОК. Настройки, новости, игры.