Контактная сеть является составной частью устройств электроснабжения, предназначенных для электроснабжения тяги поездов, устройств СЦБ идругих железнодорожных потребителей.

К основным электротехническим устройствам электроснабжения относятся также тяговые подстанции, в том числе передвижные, трансформаторные подстанции, распределительные и питающие пункты электрической энергии, электростанции, в том числе передвижные; посты секционирования и пункты параллельного соединения; линии электроснабжения, в том числе продольные, т. е. расположенные вдоль железной дороги, воздушные и кабельные распределительные сети; наружное освещение железнодорожных станций, остановочных пунктов, переездов и других объектов; система телемеханики устройств электроснабжения.

Обслуживание всех этих устройств возложено на дистанцию электроснабжения (ЭЧ) - структурное подразделение отделения железной дороги (НОД) (производственного предприятия на железнодорожном транспорте). Техническое руководство хозяйством электроснабжения осуществляется в департаменте «Магистральные железнодорожные сети» (ЦЖС) АО НК КТЖ департаментом электрификации и электроснабжения (ЦЭ), в управлениях дорог (Н) - службами электроснабжения (ЭЧ.

Границы обслуживания дистанций электроснабжения, как правило, расположены в пределах отделений железных дорог. В состав крупных отделений на электрифицированных грузонапряженных направлениях и с большим объемом работ по электроснабжению организуют две и более дистанции электроснабжения. На железных дорогах всего их имеется около 300. В зависимости от объема работ дистанции электроснабжения подразделяются на четыре группы.

При количестве баллов свыше 70 устанавливается I группа, от 40 до 70 - II, от 15 до 40 - III и до 15 - IV.

Дистанция электроснабжения в своей деятельности руководствуется Законом РК о государственном предприятии (объединении) с учетом особенностей применения к железнодорожному транспорту, Законом РК о трудовых коллективах и повышении их роли в управлении предприятиями, учреждениями, организациями.

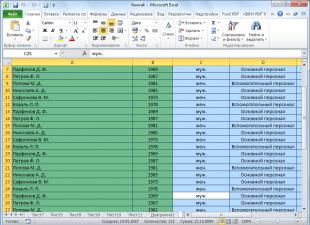

Административно-техническое руководство осуществляет аппарат дистанции электроснабжения во главе с начальником, заместителем и главным инженером, имеется производственно-техническая группа и бухгалтерия.

Круглосуточное оперативное руководство осуществляется энергодиспетчерской группой (ЭЧЦ), обслуживающей один и более диспетчерских кругов в пределах дистанции.

К основным производственным цехам относятся районы контактной сети (ЭЧК), тяговые подстанции (ЭЧЭ) и районы электрических сетей (ЭЧС), к вспомогательным - электромонтажный и эксплуатационно-производственный участок (ЭПУ), механические мастерские (ЭЧМ), складское хозяйство.

Районы контактной сети осуществляют техническое обслуживание и ремонт контактной сети, а также воздушных линий продольного электроснабжения напряжением 6 и 10 кВ, питающих устройства СЦБ и другие потребители, и линий напряжением до 400 В на перегонах и промежуточных станциях (кроме крупных узловых), проходящих по опорам контактной сети и на отдельно стоящих.

Границы обслуживания районов контактной сети определяются эксплуатационной длиной участка и развернутой или приведенной длиной контактной сети (электрифицированных путей).

Эксплуатационная длина - это расстояние обслуживаемого электрифицированного участка между границами независимо от числа путей на общем земляном полотне.

Развернутая длина определяется суммированием длин всех электрифицированных путей, перегонов и станций в пределах обслуживания.

Приведенная длина определяется следующим образом: к эксплуатационной длине прибавляется длина, принимаемая 0,9 км за 1 км каждого главного электрифицированного пути сверх первого на перегонах и станциях и всех электрифицированных на станциях стыкования и принимаемая 0,75 км за 1 км электрифицированных станционных путей на других станциях.

Эксплуатационная длина электрифицированной линии, находящейся в ведении одного района контактной сети, обычно около 50 км; дежурный пункт находится в середине обслуживаемого участка. На крупных узловых станциях с большим развитием электрифицированных путей и при расположении дежурного пункта в одном из концов района контактной сети эксплуатационная длина обслуживания в зависимости от развернутой длины электрифицированных путей составляет до 35 км.

Дежурный пункт района контактной сети служит для размещения персонала, мастерских, гаража и складских помещений. На его территории имеются здание, перегрузочная платформа и другие вспомогательные устройства. Дежурный пункт размещают так, чтобы был обеспечен быстрый и беспрепятственный выезд восстановительной автомотрисы (дрезины) и автолетучки.

Строят дежурные пункты районов контактной сети по типовым проектам (рис. 208 и 209). В некоторых случаях дежурные пункты размещают на общей территории и в одном здании с тяговыми подстанциями или конторами дистанции электроснабжения. На крупных станциях в составе районов организуют дополнительные дежурные пункты.

Для оперативных переговоров персонала с энергодиспетчером и работниками других служб на дежурных пунктах имеется аппаратура селекторной энергодиспетчерской и телефонной связи. Для переговоров непосредственно с места производства работ служат переносные полевые телефоны, подключаемые к проводам линий энергодиспетчерской связи, аппараты перегонной связи, которые находятся в шкафах у сигналов автоблокировки, или радиостанции, которые имеются на автомотрисах (дрезинах) и автолетучках.

Протяженность района контактной сети устанавливают по развернутой длине контактной сети. Развернутую длину контактной сети для района обычно принимают на двухпутных и многопутных линиях до 150 км, на однопутных-до 80 км и на крупных узловых станциях - до 200 км. Объем работы района контактной сети определяется баллами в зависимости от показателей, и по количеству баллов определяется группа сложности района по оплате труда ИТР.

Подсчитывается общее количество баллов по установленному нормативу. При количестве баллов свыше 4,5 устанавливается I группа, от 1,5 до 4,5- II и до 1,5-III.

Районы контактной сети, обслуживающие станции стыкования постоянного и переменного тока, относятся к группе I. Районы контактной сети имеют установленный штат электромонтеров во главе с начальником и электромехаником. Штат подсчитывают на основании норм расхода трудовых затрат на техническое обслуживание и текущий ремонт контактной сети. Затраты составляют 0,12-0,18 чел. на 1 км развернутой длины контактной сети.

Для быстрой ликвидации повреждений контактной сети предусмотрен дежурный персонал, при определении численности которого исходят из расчета средней потребности 4,2 чел. при круглосуточном дежурстве на рабочем месте и 2,1 чел. - при дежурстве на дому. Количество и состав ремонтных бригад зависят от протяженности контактной сети, обслуживаемой районом. Примерный штат района контактной сети с одной или двумя ремонтными бригадами следующий:

В состав районов, где кроме контактной сети на перегонах и промежуточных станциях персонал обслуживает высоковольтные линии, питающие устройства автоблокировки, линии продольного электроснабжения, освещения и другие низковольтные линии, расположенные в пределах района, кроме того, входит электромеханик и группа электромонтеров по их обслуживанию (3-5 чел.).

В районах контактной сети ведут и регулярно корректируют оперативно-техническую документацию в соответствии с требованиями Правил технического обслуживания и ремонта контактной сети электрифицированных железных дорог.

В районе контактной сети, кроме того, в дистанции электроснабжения и восстановительном поезде для крупных восстановительных работ содержится неснижаемый запас материалов, оборудования и приспособлений по перечню, утвержденному МПС.

Районы контактной сети имеют монтажно-восстановительную автомотрису или дрезину с изолированной вышкой, железнодорожную платформу и восстановительную автолетучку.

Монтажно-восстановительная автомотриса АДМ предназначена для выполнения монтажных, ремонтных и аварийно-восстановительных работ на контактной сети. Передвижение автомотрисы осуществляется дизелем, скорость автомотрисы до 100 км/ч. Она имеет подъемную рабочую площадку с высотой подъема до 7 м, изолированную от заземленных частей, что позволяет выполнять с нее работы на контактной сети под напряжением. Площадки имеют ограждение в виде складных перил. Управление площадкой дистанционное, угол ее поворота 210° с выносом консольной части от оси пути на расстояние 6,8 м. На кабине расположен стреловой кран грузоподъемностью до 3 т·с вылетом стрелы до 8 м, который используется для установки опор контактной сети, погрузки и выгрузки материалов. На автомотрисе установлен генератор мощностью 50 кВт, напряжением 400 В. В кабине автомотрисы может перевозиться 11 чел. Автомотриса укомплектована радиостанцией для связи с энергодиспетчером. Запас материалов и деталей размещают в специальных ящиках на платформе автомотрисы и четырехосной или специальной двухосной железнодорожной платформе.

На такой же базе создана грузовая автодрезина ДГКу, предназначенная для выполнения маневровых и погрузочно-разгрузочных работ краном грузоподъемностью до 3 т и перевозки грузов - до 6 т. Такое же назначение имеют ранее выпускавшиеся автодрезины АГМу с грузоподъемностью крана 1 т и возможностью перевозки грузов до 5 т. Грузоподъемные краны с консольной горизонтальной стрелой имеют высоту подъема от уровня головки рельса у автомотрисы ДГК У 4 м и автодрезины АГМу 3 м с вылетом стрелы соответственно до 5,8 и 4,5 м.

Монтажно-восстановительная автомотриса АГВ (рис. 15.9) приводится в действие дизелем, скорость автомотрисы до 80 км/ч. Оборудована генератором-электростанцией мощностью 50 кВт. Рабочая изолированная площадка с гидравлическим приводом механизма подъема имеет максимальную высоту подъема от головки рельса 7,6 м и вылет от оси пути 4 м. Площадка поворачивается на 90° в обе стороны. Входят на рабочую площадку через две изолированные нейтральные площадки. Изоляция площадок рассчитана на напряжение до 35 кВ. Рабочая площадка и контактная сеть в ночное время освещаются установленными на площадке прожекторами.

Рис. 15.9. Монтажно-восстановительная автомотриса АГВ

На автомотрисе имеется кран грузоподъемностью 3 т со стрелой, поворачивающейся на 180°. Привод поворота и подъема стрелы также гидравлический. Краном автомотрисы можно устанавливать железобетонные опоры.

Монтажно-восстановительная дрезина ДМС (рис. 15.10) передвигается с помощью двигателя ЗИЛ-130, скорость дрезины до 80 км/ч. Монтажная вышка состоит из направляющей шахты и подъемной клети. Поднимается и опускается клеть винтом, приводимым во вращение через червячный редуктор от двигателя автодрезины.

Рис. 15.10. Монтажно-восстановительная дрезина ДМС

Для подъезда к месту работ с поля служат автолетучки повышенной проходимости на базе автомобиля ГАЗ-66 типа АК. Она имеет два отсека: передний - пассажирский на 7 чел. и задний - грузовой для перевозки 500 кг груза. Имеются в эксплуатации также автолетучки на базе автомобилей ГАЗ-52, ГАЗ-53, ЗИЛ-164, ЗИЛ-157 и др.

Для доставки бригад в условиях бездорожья (заболоченные участки, водные преграды) применяют автолетучки – вездеходы ГТТ или ГАЗ-47 на гусеничном ходу. Имеются автолетучки монтерского пункта АМП-3 на базе машин УАЗ для перевозки 4 чел. и груза 320 кг.

Работы на контактной сети под напряжением без закрытия перегонов для движения поездов ведутся с изолирующих съемных вышек, (рис. 15.11), имеющихся на дежурных пунктах, на станциях, раздельных пунктах и перегонах вблизи посадочных платформ из расчета одна вышка на 4-5 км эксплуатационной длины. Они изготавливаются в двух исполнениях: для работ под напряжением на контактной сети постоянного тока 3,3 кВ и переменного тока 27,5 кВ.

Рис. 15.11. Изолирующая съемная вышка

В изолирующей съемной вышке лестницы 2 и раскосы 3 изготовлены из сухого пропитанного трансформаторным маслом дерева или из стеклопластика. Раму 1 изготавливают из стальных труб.

Лестницы и раскосы деревянных изолирующих съемных вышек для работы на участках переменного тока изготавливают из сосновой древесины повышенного качества, пропитанной раствором гидрофобной кремнийорганической жидкости или ГКЖ-94. Для усиления изоляции вышек стойки под рабочей площадкой 4 дополнены изолирующими вставками из стеклотекстолита или слюдогетинакса, покрытыми лаком. Каждую вышку снабжают двумя шунтирующими штангами 5 и подвесной лестницей длиной 3 м для работы на несущем тросе.

Масса съемной изолирующей вышки для участков постоянного тока не более 133 кг и переменного тока - 143 кг.

Для подъема на опоры контактной сети пользуются приставными и навесными деревянными лестницами длиной 9 и 6,5 м - массой соответственно 38 и 24 кг или разборными металлическими ЛР-1, состоящими из шести звеньев длиной 1,55 м каждый, последовательно наращиваемых до необходимой высоты. Ширина лестницы 0,5 м, масса 48 кг.

Эксплуатация контактной сети осуществляется своевременным проведением работ по техническому обслуживанию (ТО), текущему ремонту (ТР), капитальному ремонту (КР), обновлению и реконструкции (ОР).

Перечень и периодичность работ по техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонту, обновлению и реконструкции контактной сети устанавливаются в зависимости от категорийности электрифицированных участков железных дорог в соответствии с приложением № 5 к настоящим Правилам.

Периодичность работ для электрифицированных участков железных дорог IIIиIVкатегорий определяет с учетом местных условий служба электроснабжения железной дороги по представлению дистанции электроснабжения.

В зависимости от местных условий, типов применяемых конструкций и узлов, их состояния и обеспечения надежности устройств сроки проведения отдельных видов работ могут быть изменены по разрешению начальника службы электроснабжения железной дороги.

При техническом обслуживании устройств контактной сети осуществляются: ежедневное наблюдение за их состоянием, регулярное проведение осмотров (объездов и обходов) - TO-I. диагностические испытания и измерения - ТО-2 и технические обследования - ТО-3.

ТО-1 осуществляют с целью своевременного выявления отклонений от нормального состояния контактной сети

Плановые единоличные объезды с осмотром и визуальной оценкой состояния обслуживаемых устройств начальник района контактной сети, электромеханик или электромонтер высшей квалификации выполняют в передней кабине электровоза, электропоезда или на автомотрисе (автодрезине).

При объезде выявляют видимые повреждения опор, поддерживающих конструкций, проводов, струн, изоляции, разъединителей, разрядников и ОПН, светильников и других элементов, выявляют места с низким качеством токосъема или опасные для беспрепятственного прохода токоприемников и другие. При возникновении сомнений в

Объезды производят в соответствии с месячным графиком, по путям перегонов и группам путей на железнодорожных станциях в светлое время суток.

Проверка наружного освещения производится в любое время суток при включенном освещении.

Объезды с проверкой токосъема назначают для выявления мест с низким качеством токосъема (подбои на токоприемниках, искрение). Проверку токосъема осуществляют из специальной смотровой вышки вагона-лаборатории, кабины второго электровоза, окна торцевой двери первого вагона пассажирского поезда. Проверка также может проводиться из автомотрисы, оснащенной токоприемником. Проверку токосъема осуществляют с помощью специальных приборов для контроля отрывов токоприемников или путем визуальных наблюдений за искрением.

Плановые единоличные обходы с осмотром обслуживаемых устройств производят начальник района контактной сети, электромеханик или электромонтер высшей квалификации. В ходе осмотра производится визуальная оценка состояния устройств с выявлением видимых повреждений, нарушений регулировки и отклонений от технических требований настоящих Правил. При проследовании электроподвижного состава во время обходов оценивается качество токосъема.

Обходы осуществляют в соответствии с месячным графиком, комплексно по перегонам, а на станциях по группам путей парков.

3.4.8. Внеочередные единоличные объезды, обходы с осмотром назначают в период резкого изменения температуры (более 20 °С за сутки), после ливневого дождя, мокрого снегопада, ветра более 20 м/с, гололеда, при паводковых водах, повышенной пожарной опасности, а также после коротких замыканий в зоне питания по невыясненным причинам, проведенных ремонтных работ на контактной сети и железнодорожном пути и в других случаях производственной необходимости. Их целью является выявление возможных повреждений устройств, мест коротких замыканий, причин их возникновения и их последствий. Особое внимание следует обращать на те устройства, которые наиболее подвержены воздействиям окружающей среды (состояние компенсаторов, фиксаторов, сопряжений, воздушных стрелок, стрел провеса проводов, их взаимное расположение и расстояние до других устройств, размыв фунта у опор и трасс кабелей, разрушение изоляционных деталей, наличие на проводах и конструкциях наброшенной проволоки, упавших ветвей и деревьев, поджогов проводов или оборванных жил, срывов проводов с изоляторов, состояние разрядников, ОПН и другого оборудования).

Район проведения внеочередных объездов и обходов ограничивают возможной зоной предполагаемых опасных изменений, их могут совмещать с очередными.

3.4.9. Контрольные обходы с осмотром контактной сети и других обслуживаемых устройств производят начальник и заместитель начальника дистанции электроснабжения по графикам с полным осмотром всех устройств в течение двух лет. Их проводят с целью контроля за работой персонала районов контактной сети, выявления отступлений от технических требований настоящих Правил и типовых проектов, а также опенки состояния устройств и уточнения планов ремонтных работ.

3.4.10. ТО-2 устройств контактной сети производят с целью выявления неисправностей или отклонений от нормативных требований и регламентированных параметров, которыми руководствуются при оценке степени износа и состояния проверяемых узлов и элементов, а также установления необходимости их ремонта или замены. Работы по диагностированию, испытаниям и измерениям, как правило, проводит специально обученный персонал с использованием вагонов-лабораторий, приборов, штанг и других средств технического диагностирования. Диагностирование опор, фундаментов и оценку со стояния устройств заземления производит персонал специальных групп по коррозии.

Нормы диагностических испытаний и измерений, а также указания по их проведению приведены в приложении № 6 к настоящим Правилам.

Одновременно с диагностированием контактной сети вагоном-лабораторией с автоматической записью параметров начальник дистанции электроснабжения или его заместитель и работник вагона-лаборатории в присутствии начальника района контактной сети производят визуальный осмотр с целью оценки ряда нерегистрируемых аппаратурой вагона параметров. Отклонения фактических параметров от нормативных оцениваются штрафными баллами в соответствии с Нормативами балльной оценки состояния контактной сети.

Выявленные в результате осмотров при обходах и объездах, а также при диагностических испытаниях и измерениях неисправности, которые могут вызвать нарушения в движении поездов или электроснабжении, устраняются немедленно. Остальные неисправности ликвидируются в сроки, устанавливаемые в плане проведения текущего или капитального ремонта.

Все выявленные недостатки и замечания регистрируются в Журнале осмотров и неисправностей по перегонам и станциям, а на крупных станциях - по паркам.

Осмотр пересечений ВЛ через контактную подвеску должен проводиться с участием владельцев ВЛ и удостоверяться составлением акта проверки пересечения (приложение № 7 к настоящим Правилам).

3.4.13. При ТО-3 производится тщательное обследование всех обслуживаемых устройств с земли, а для контактной подвески, кроме того, с площадки автомотрисы или съемной вышки (верховой осмотр), проводимые с проверкой состояния устройств, определением объемов и видов их ремонта, не выявленных в результате ТО-1 и ТО-2, и уточнением сроков их выполнения.

Ежегодные графики объездов и обходов и технического обследования составляют с соблюдением периодичности, установленной в приложении № 5 к настоящим Правилам. Графики должны быть взаимоувязаны и не должны дублироваться. Очередной обход может быть совмещен с обследованием с земли.

3.4.14. Обследование с земли выполняют начальник или электромеханик района контактной сети в светлое время суток с использованием бинокля и измерительных средств.

При обследовании проверяют положение опорных и поддерживающих конструкций, надежность их закрепления, определяют необходимость возобновления антикоррозионного покрытия конструкций и изделий из стати, необходимость ремонта устройств, состояние заземлений, выявляют поврежденные изоляторы и необходимость их очистки от загрязнения, проверяют состояние проводов, сопряжений анкерных участков, воздушных стрелок, секционных изоляторов, разрядников, ОПН, разъединителей, КТП и другого оборудования, анкеровок, электросоединений, струн, фиксаторов и других узлов и элементов, выявляют их повреждения или неисправности, нарушения регулировки и отклонения от технических требований и норм.

Обследование производят последовательно по анкерным участкам, путям железнодорожных станций, трассам питающих и отсасывающих линий и ВЛ продольного электроснабжения из удобных и безопасных мест, откуда хорошо видны все узлы и элементы. Одновременно проверяют состояние пересечений и сближений трасс ВЛ и кабельных вставок, наличие деревьев, угрожающих падением на ВЛ или контактную сеть, выявляют места с опасным приближением ветвей к проводам.

Кроме выявления неисправностей фиксируют места, по которым не удалось выявить достоверные данные о состоянии, и требующие проведения более тщательного верхового осмотра.

3.4.15. Для уточнения оценки технического состояния элементов и устройств контактной подвески на перегонах, главных и приемоотправочных путях железнодорожных станций должен производиться при неизолированных консолях по каждому анкерному участку верховой осмотр со снятием напряжения с рабочей площадки автомотрисы, при движении со скоростью 4 - 5 км/ч, с остановкой у каждой опоры.

При изолированных консолях и на остальных путях станций и депо допускается проведение верхового осмотра без снятия напряжения.

Верховой осмотр производят начальник или электромеханик района контактной сети.

В промежутке между верховыми осмотрами со снятием напряжения производят верховой осмотр под напряжением с изолированной площадки автомотрисы или с изолирующей съемной вышки.

При обследовании с верховым осмотром выявляют неисправности, определяют соответствие устройств техническим требованиям настоящих Правил, проводят выборочный замер износа контактных проводов и при возможности устраняют неисправности. При выявлении нарушений, которые могут вызвать сбой в движении поездов, принимают меры по немедленной их ликвидации.

На контактной сети анкерных участков (путей железнодорожных станций), где не обнаружено нарушений или отступлений от технических норм и где они были обнаружены и устранены во время обследования с верховым осмотром, текущий ремонт может не проводиться.

3.4.16. ТР обслуживаемых устройств и их отдельных узлов и элементов и сроки его проведения назначают в зависимости от технического состояния и характера неисправностей, выявленных при техническом обслуживании (ТО-1, ТО-2 и ТО-3). а также срока эксплуатации, степени загрязненности атмосферы и категорийности электрифицированного участка, но не реже, чем установлено приложением №5 к настоящих Правилам.

3.4.17. Текущий ремонт включает в себя: проверку узлов и элементов, состояние которых невозможно оценить с достаточной достоверностью при осмотрах, измерениях и испытаниях, очистку от загрязнения, возобновление смазки, регулировку, проверку надежности крепления арматуры, замену дефектных изоляторов, замену и восстановление отдельных изношенных и неисправных элементов, выявленных при техническом обслуживании и в процессе проведения текущего ремонта.

При текущем ремонте определяют и уточняют необходимость, объемы и сроки производства капитального ремонта.

При проверке состояния контактной сети необходимо выборочно проверять правильность заделки проводов в зажимах, целостность и отсутствие деформации в них, качество затяжки болтов, подвижность шарнирных соединений, отсутствие зазоров в стыковых зажимах контактного провода, отсутствие проскальзывания проводов и тросов в зажимах, коррозии и обрыва проволок. В зимнее время при отложении на проводах снега, изморози или гололеда следует выявлять перегревы в токопроводящих зажимах.

В процессе эксплуатации для каждого участка железной дороги производится оценка соответствия изоляции расчетной СЗА. На основе наблюдений и статистики нарушений изоляции разрабатываются мероприятия по повышению ее надежности, предусматривающие усиление. очистку, нанесение гидрофобных покрытий или замену «грязненных изоляторов чистыми,

Очистку или замену изоляторов производят при наличии на них трудноудаляемых пленок и пылевидных загрязнений.

Покрытие изоляторов гидрофобными пастами (КВ-3, КПД, КПИ и ГПИ-1) и смазочными материалами (турбинное или трансформаторное масло) рекомендуется в зонах цементных и химических загрязнений.

КР производят в зависимости от технического состояния устройств, установленного при техническом обслуживании и текущем ремонте, с включением всех работ по замене и ремонту изношенных, выработавших ресурс узлов и элементов. Он предусматривает полное восстановление первоначальных технических характеристик устройств с учетом необходимого обновления, повышающего надежность работы и нагрузочную способность, усиление устройств для обеспечения возрастающих размеров и скоростей движения поездов, ликвидацию мест с повышенной опасностью, внедрение усовершенствованных конструкций.

К работам капитального ремонта относятся также перемонтаж устройств контактной сети, вызванный переустройством путей, и другие аналогичные работы.

3.4.23. Перед началом капитального ремонта составляют дефектные ведомости и разрабатывают проектно-сметную документацию, а по окончании капитального ремонта представителем дистанции электроснабжения осуществляется приемка выполненных работ с составлением акта.

3.4.24. При перспективном планировании капитального ремонта контактной сети следует учитывать сроки службы основных устройств контактной сети, приведенные в приложении № 8 к настоящим Правилам. На основе опыта эксплуатации и анализа объемов работ по замене изношенных конструкций и элементов контактной сети сроки службы устройств могут быть изменены службой электроснабжения железной дороги.

3.4.25. ОР производят по решению МПС России при повышении скоростей движения поездов или объемов перевозок выше расчетных (проектных), а также при необходимости замены устройств, выработавших более 75 % нормативного срока службы или снизивших более чем на 25 % свою несущую способность, либо в период существующих размеров движения поездов имеют нагрузку в интенсивный период выше 90 % проектной (расчетной).

Обновление контактной сети предусматривает частичную замену устройств контактной сети, а реконструкция - полную замену.

Обновление и реконструкция контактной сети выполняются по проектам, разработанным специализированными организациями, строительно-монтажными подразделениями с применением машин и механизмов, комплексно по анкерным участкам с обеспечением бесперебойного движения поездов после каждого этапа работ(«окна»),

Капитальный ремонт, обновление и реконструкция контактной сети должны обеспечивать повышение надежности и ресурса работы с переходом на более высокий технический уровень за счет применения новых конструкций, материалов и оборудования и снижать трудоемкость эксплуатационного обслуживания.

Взаимоотношения между заказчиком и исполнителем работ по реконструкции, обновлению и капитальному ремонту устройств контактной сети, устанавливаются инструкциями МПС России и инструкциями, утвержденными руководством железной дороги. В них должны быть предусмотрены необходимые меры по обеспечению безопасности движения поездов, безопасного производства работ и высокого качества выполнения работ.

3.4.29. Работы вблизи контактной сети и воздушных линий электропередачи производятся по разрешению (допуску) и под наблюдением персонала района контактной сети в соответствии с порядком, установленным Правилами электробезопасности для работников железнодорожного транспорта на электрифицированных железных дорогах.

Перечень путевых работ, производство которых согласовывается с руководством дистанции электроснабжения или района контактной сети, приведен в приложении N° 9 к настоящим Правилам. 3.5. Планирование и учет

3.5.1. Основным документом, регламентирующим организацию работ по техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонту контактной сети, является годовой план с разбивкой по месяцам. Годовой план на предстоящий год составляется не позднее декабря текущего года и утверждается начальником дистанции электроснабжения.

При составлении годового плана используют технологические карты, нормы времени учитывают данные о техническом состоянии устройств, выявленные при осмотрах, диагностировании, испытаниях, измерениях и обследованиях. В годовом плане предусматривают также работы по обновлению, реконструкции и сооружению новой контактной сети и сопутствующие работы при капитальном ремонте пути.

На основе годового плана с учетом выполнения работ в предыдущие периоды, фактического состояния, выявленного в результате ежедневных наблюдений, результатов диагностирования, испытаний, измерений и обследования начальник района контактной сети составляет ведомость подлежащих выполнению работ на предстоящий месяц, которую утверждает руководство дистанции электроснабжения. Начальник района контактной сети организует выполнение работ, включенных в месячную ведомость.

В районах контактной сети и дистанциях электроснабжения ведется учет выполнения плана технического обслуживания и ремонта, результатов диагностирования, испытаний, измерений и обследований, замены опор, изоляторов, проводов, отдельных элементов и конструкций с одновременным внесением изменений в паспорт контактной сети.

Перечень оперативно-технической документации, которая ведется в районе контактной сети, приведен в приложении № 10 к настоящим Правилам. В дистанции электроснабжения ведется паспорт контактной сети.

3.5.4. Каждое повреждение должно быть учтено, расследовано и проанализировано. При этом выявляют причины дефектов оборудования, конструкций и узлов, правильность работы защиты от токов короткого замыкания и действий персонала, определяют виновных в нарушениях лиц и разрабатывают меры по предотвращению подобных повреждений.

По итогам года дистанция электроснабжения анализирует имевшие место на контактной сети повреждения и допущенный брак в поездной и маневровой работе, а также отключения по каждой фидерной зоне и работу устройств грозозащиты в соответствии с Методическими указаниями по классификации, расследованию, учету и анализу нарушений нормальной работы устройств электроснабжения железных дорог.

3.5.5. Оценку технического состояния контактной сети и качества технического обслуживания производят по:

удельному числу повреждений и времени перерывов электроснабжения тяги поездов на 100 км развернутой длины контактной сети;

результатам объездов вагоном-лабораторией в баллах;

удельному износу контактного провода и коэффициенту его неравномерности;

выполнению годового и месячных планов работ; затратам рабочей силы и эксплуатационных расходов на 1 км развернутой длины контактной сети.

Правила устройства и технической эксплуатации контактной сети электрифицированных железных дорог, утвержденные МПС России 25 июня 1993 года, № ЦЭ-197 признаются утратившими силу.

Правила устройства и технической эксплуатации контактной сети элек трифицированных железных дорог, утвержденные МПС России 25 июня 1993 года, № ЦЭ-197 признаются утратившими силу.

Приложение № I к Правилам устройства и технической эксплуатации контактной сети электрифицированных железных дорог от 11.12.2001 г. №ЦЭ-868

Комплекс устройств для передачи электроэнергии от тяговых подстанций к ЭПС через токоприёмники. Контактная сеть является частью тяговой сети и для рельсового электрифицированного транспорта обычно служит её фазой (при переменном токе) или полюсом (при постоянный токе); другой фазой (или полюсом) служит рельсовая сеть.

Контактная сеть может быть выполнена с контактным рельсом или контактной подвеской. Ходовые рельсы впервые были использованы для передачи электроэнергии движущемуся экипажу в 1876 русским инженером Ф. А. Пироцким. Первая контактная подвеска появилась в 1881 в Германии.

Основным элементами контактной сети с контактной подвеской (часто наз. воздушной) являются провода контактной сети (контактный провод, несущий трос, усиливающий провод и пр.), опоры, поддерживающие устройства (консоли, гибкие поперечины и жёсткие поперечины) и изоляторы. Контактные сети с контактными подвесками классифицируют: по виду электрифицированного транспорта, для которого контактная сеть предназначена,- магистрального, в т. ч. высокоскоростного, ж.-д., трамвая и карьерного транспорта, рудничного подземного транспорта и др.; по роду тока и номинальном напряжению питающегося от контактной сети ЭПС; по размещению контактной подвески относительно оси рельсового пути-для центрального (магистральный железнодорожный транспорт) или бокового (промышленный транспорт) токосъёма; по типам контактной подвески - контактные сети с простой, цепной или специальной подвеской; по особенностям выполнения - контактные сети перегонов, станций, для искусств, сооружений.

В отличие от др. устройств электроснабжения контактная сеть не имеет резерва. Поэтому к надёжности контактной сети предъявляют повышенные требования, с учётом которых осуществляются проектирование, строительство и монтаж, техническое обслуживание контактной сети и ремонт контактной сети.

Выбор общей площади сечения проводов контактная сеть обычно осуществляется при проектировании системы тягового электроснабжения. Все остальные вопросы решаются с помощью теории контактная сеть- самостоятельной научной дисциплины, становлению которой во многом способствовали работы сов. учёного И. И. Власова. Основан вопросами проектирования контактная сеть являются: выбор числа и марок её проводов в соответствии с результатами расчётов системы тягового электроснабжения, а также тяговых расчётов, выбор типа контактной подвески в соответствии с макс, скоростями движения ЭПС и др. условиями токосъёма; определение длины пролёта (главным образом по условию обеспечения её ветроустойчивости); выбор типов опор и поддерживающих устройств для перегонов и станций; разработка конструкций контактная сеть в искусств, сооружениях; размещение опор и составление планов контактная сеть станций и перегонов с согласованием зигзагов проводов и с учётом выполнения воздушных стрелок и элементов секционирования контактной сети (изолирующих сопряжений анкерных участков, секционных изоляторов и разъединителей). При выборе методов строительства и монтажа контактная сеть в ходе электрификации железных дорог стремятся, чтобы они в возможно меньшей степени отражались на перевозочном процессе при безусловном обеспечении высокого качества работ.

Основным производств, предприятия по сооружению контактной сети- строительно-монтажные поезда и электромонтажные поезда. Организация и методы технического обслуживания и ремонта контактной сети выбираются из условий обеспечения заданного высокого уровня надёжности контактной сети при наименьших трудовых и материальных затратах, безопасности труда работников районов контактной сети, возможно меньшего влияния на организацию движения поездов. Производств, приятием по эксплуатации контактной сети является дистанция электроснабжения.

Основные размеры (см. рис.), характеризующие размещение контактной сети относительно других пост, устройств ж. д.,- высота Н подвешивания контактного провода над уровнем верха головки рельса;

Основные элементы контактной сети и размеры, характеризующие её размещение относительно других постоянных устройств магистральных железных дорог: Пкс - провода контактной сети; О - опора контактной сети; И - изоляторы.

расстояние А от частей, находящихся под напряжением, до заземлённых частей сооружений и подвижного состава; расстояние Г от оси крайнего пути до внутреннего края опор контактной сети на уровне головок рельсов.

Совершенствование конструкций контактной сети направлено на повышение её надёжности при снижении стоимости строительства и эксплуатации. Ж.-б. опоры контактной сети и фундаменты металлической опор выполняются с учётом электрокоррозионного воздействия на их арматуру блуждающих токов. Увеличение срока службы контактного провода достигается, как правило, применением на токоприёмниках угольных контактных вставок.

При техническом обслуживании контактной сети на отечественных ж. д. без снятия напряжения используют изолирующие съёмные вышки, монтажные автомотрисы. Перечень работ, выполняемых под напряжением, был расширен благодаря применению двойной изоляции на гибких поперечинах, в анкерах проводов и др. элементах контактной сети Многие контрольные операции осуществляются средствами ихнего диагностирования, которыми оснащены вагоны-лаборатории. Оперативность переключений секционных разъединителей контактной сети значительно возросла благодаря применению телеуправления. Увеличивается оснащённость дистанций электроснабжения специализированным механизмами и машинами для ремонта контактной сети (например, для рытья котлованов и установки опор).

Повышению надёжности контактных сетей способствуют использование разработанных в нашей стране методов плавки гололёда, в т. ч. без перерыва движения поездов, электрорепеллентной защиты, ветроустойчивой ромбовидной контактной подвески и др. Для определения числа районов контактных сетей и границ участков обслуживания пользуются понятиями эксплуатационной длины и развёрнутой длины электрифицированных путей, равной сумме длин всех анкерных участков контактных сетей в заданных пределах. На отечественных железных дорог развёрнутая длина электрифицированных путей является учётным показателем для районов К. е., дистанций электроснабжения, отделений дорог, и более чем в 2,5 раза превышает эксплуатационных длину. Определение потребности в материалах на ремонтно-эксплуатационные нужды контактных сетей производится по её развёрнутой длине.

Контактной сетью называется специальная линия электропередачи, служащая для подвода электрической энергии к электроподвижному составу. Специфической ее особенностью является то, что она должна обеспечивать токосъем движущимся электровозам. Второй специфической особенностью контактной сети является то, что она, не может иметь резерва. Это обуславливает повышенные требования к надежности ее работы.

Контактная сеть состоит из контактной подвески пути, опор контактной сети, поддерживающих и фиксирующих в пространстве проводов контактной сети устройств. В свою очередь, контактная подвеска образуется системой проводов – несущего троса и контактных проводов. Для системы тяги постоянного тока имеется, как правило, два контактных провода в подвеске и один для системы тяги переменного тока. На рис. 6 приведен общий вид контактной сети.

Тяговая подстанция снабжает электроэнергией электроподвижной состав через контактную сеть. В зависимости от соединения контактной сети с тяговыми подстанциями и между контактными подвесками других путей многопутного участка в границах отдельной межподстанционной зоны различают следующие схемы: а) раз дельную двустороннюю;

Рис. 1. Общий вид контактной сети

б) узловую; в) параллельную.

а)

в)

Рис. 2. Основные схемы питания контактных подвесок путей а) – раздельная; б) – узловая; в) – параллельная. ППС- пункты параллельного соединения контактных подвесок различных путей; ПС – пост секционирования; ТП – тяговая подстанция

Раздельная двусторонняя схема – схема питания контактных подвесок, при которой энергия в контактную сеть поступает с двух сторон, (смежные тяговые подстанции работают параллельно на тяговую сеть), однако между собой контактные подвески электрически не соединяются в границах межподстанционной зоны. Область применения такой схемы – питание участков электрической железной дороги с непротяженными межподстанционными зонами и сравнительно равномерным электропотреблением по направлениям.

Узловая схема – схема, отличающаяся от предыдущей наличием электрической связи между подвесками путей. Такая связь осуществляется при помощи так называемых постов секционирования контактной сети. Техническое оснащение постов секционирования контактной сети позволяет в случае необходимости устранять не только поперечную связь между подвесками путей, но и продольную, разбивая контактную сеть в границах межподстанционной зоны на отдельные электрически не связанные между собой секции. Это существенно повышает надежность работы системы тягового электроснабжения. С другой стороны наличие узла в нормальных режимах позволяет более эффективно использовать контактные сети путей для передачи электрической энергии к электроподвижному составу, что дает существенную экономию энергии при неравномерном электропотреблении по направлениям. Следовательно, область применения такой подвески – участки электрической железной дороги с протяженными межподстанционными зонами и значительной неравномерностью электропотребления по направлениям.

Параллельная схема – схема, отличающаяся от узловой схемы большим числом электрических узлов между контактными подвесками путей. Применяется при еще большей неравномерности потребления электроэнергии по путям. Такая схема особенно эффективна при вождении тяжелых поездов.

Контактная сеть

представляет собой комплекс устройств для передачи электроэнергии от тяговых подстанций к ЭПС через токоприемники. Она является частью тяговой сети и для рельсового электрифицированного транспорта обычно служит ее фазой (при переменном токе) или полюсом (при постоянном токе); другой фазой (или полюсом) служит рельсовая сеть. Контактная сеть может быть выполнена с контактным рельсом или с контактной подвеской.

В контактной сети с контактной подвеской основными являются следующие элементы: провода – контактный провод, несущий трос, усиливающий провод и пр.; опоры; поддерживающие и фиксирующие устройства; гибкие и жесткие поперечины (консоли, фиксаторы); изоляторы и арматура различного назначения.

Контактную сеть с контактной подвеской классифицируют по видам электрифицированного транспорта, для которого она предназначена, – ж.-д. магистрального, городского (трамвая, троллейбуса), карьерного, рудничного подземного рельсового транспорта и др.; по роду тока и номинальному напряжению питающегося от сети ЭПС; по размещению контактной подвески относительно оси рельсового пути – для центрального токосъема (на магистральном ж.-д. транспорте) или бокового (на путях промышленного транспорта); по типам контактной подвески – с простой, цепной или специальной; по особенностям выполнения анкеровки контактного провода и несущего троса, сопряжений анкерных участков и др.

Контактная сеть предназначена для работы на открытом воздухе и поэтому подвержена воздействию климатических факторов, к которым относятся: температура окружающей среды, влажность и давление воздуха, ветер, дождь, иней и гололед, солнечная радиация, содержание в воздухе различных загрязнений. К этому необходимо добавить тепловые процессы, возникающие при протекании тягового тока по элементам сети, механическое воздействие на них со стороны токоприемников, электрокоррозионные процессы, многочисленные циклические механические нагрузки, износ и др. Все устройства контактной сети должны быть способны противостоять действию перечисленных факторов и обеспечивать высокое качество токосъема в любых условиях эксплуатации.

В отличие от других устройств электроснабжения, контактная сеть не имеет резерва, поэтому к ней по надежности предъявляют повышенные требования, с учетом которых осуществляются ее проектирование, строительство и монтаж, техническое обслуживание и ремонт.

Проектирование контактной сети

При проектировании контактной сети (КС) выбирают число и марку проводов, исходя из результатов расчетов системы тягового электроснабжения, а также тяговых расчетов; определяют тип контактной подвески в соответствии с максимальными скоростями движения ЭПС и другими условиями токосъема; находят длины пролета (гл. обр. по условиям обеспечения ее ветроустойчивости, а при высоких скоростях движения – и заданного уровня неравномерности эластичности); выбирают длину анкерных участков, типы опор и поддерживающих устройств для перегонов и станций; разрабатывают конструкции КС в искусственных сооружениях; размещают опоры и составляют планы контактной сети на станциях и перегонах с согласованием зигзагов проводов и учетом выполнения воздушных стрелок и элементов секционирования контактной сети (изолирующих сопряжений анкерных участков и нейтральных вставок, секционных изоляторов и разъединителей).

Основные размеры (геометрические показатели), характеризующие размещение контактной сети относительно других устройств, – высота Н подвешивания контактного провода над уровнем верха головки рельса; расстояние А от частей, находящихся под напряжением, до заземленных частей сооружений и подвижного состава; расстояние Г от оси крайнего пути до внутреннего края опор, находящегося на уровне головок рельсов, – регламентированы и в значительной мере определяют конструктивное выполнение элементов контактной сети (рис. 8.9).

Совершенствование конструкций контактной сети направлено на повышение ее надежности при снижении стоимости строительства и эксплуатации. Железобетонные опоры и фундаменты металлических опор выполняют с защитой от электрокоррозионного воздействия на их арматуру блуждающих токов. Увеличение срока службы контактных проводов достигается, как правило, применением на токоприемниках вставок с высокими антифрикционными свойствами (угольных, в т. ч. металлосодержащих; металлокерамических и др.), выбором рациональной конструкции токоприемников, а также оптимизацией режимов токосъема.

Для повышения надежности контактной сети осуществляют плавку гололеда, в т.ч. без перерыва движения поездов; применяют ветроустойчивые контактные подвески и т. д. Оперативности выполнения работ на контактной сети способствует применение телеуправления для дистанционного переключения секционных разъединителей.

Анкеровка проводов

Анкеровка проводов – прикрепление проводов контактной подвески через включенные в них изоляторы и арматуру к анкерной опоре с передачей на нее их натяжения. Анкеровка проводов бывает некомпенсированная (жесткая) или компенсированная (рис. 8.16) через компенсатор, изменяющий длину провода в случае изменения его температуры при сохранении заданного натяжения.

В середине анкерного участка контактной подвески выполняется средняя анкеровка (рис. 8.17), которая препятствует нежелательным продольным перемещениям в сторону одной из анкеровок и позволяет ограничить зону повреждения контактной подвески при обрыве одного из ее проводов. Трос средней анкеровки прикрепляют к контактному проводу и несущему тросу соответствующей арматурой.

Компенсация натяжения проводов

Компенсация натяжения проводов (автоматическое регулирование) контактной сети при изменении их длины в результате температурных воздействий осуществляется компенсаторами различных конструкций -блочно-грузовыми, с барабанами различного диаметра, гидравлическими, газогидравлическими, пружинными и др.

Наиболее простым является блочно-грузовой компенсатор, состоящий из груза и нескольких блоков (полиспаста), через которые груз присоединяют к анкеруемому проводу. Наибольшее распространение получил трех-блочный компенсатор (рис. 8.18), в котором неподвижный блок закреплен на опоре, а два подвижных вложены в петли, образуемые тросом, несущим груз и закрепленным другим концом в ручье неподвижного блока. Анкеруемый провод через изоляторы прикреплен к подвижному блоку. В этом случае вес груза составляет 1/4 номинального натяжения (обеспечивается передаточное отношение 1:4), но перемещение груза вдвое больше, чем у двух-6лочного компенсатора (с одним подвижным блоком).

компенсаторах с барабанами разного диаметра (рис. 8.19) на барабан малого диаметра наматываются тросы, связанные с анкеру емыми проводами, а на барабан большего диаметра – трос, связанный с гирляндой грузов. Тормозное устройство служит для предотвращения повреждений контактной подвески при обрыве провода.

При особых условиях эксплуатации, особенно при ограниченных габаритах в искусственных сооружениях, незначительных перепадах температуры нагрева проводов и т. д., применяют компенсаторы и других типов для проводов контактной подвески, фиксирующих тросов и жестких поперечин.

Фиксатор контактного провода

Фиксатор контактного провода – устройство для фиксации положения контактного провода в горизонтальной плоскости относительно оси токоприемников. На криволинейных участках, где уровни головок рельсов различны и ось токоприемника не совпадает с осью пути, применяют несочлененные и сочлененные фиксаторы.Несочлененный фиксатор имеет один стержень, оттягивающий контактный провод от оси токоприемника к опоре (растянутый фиксатор) или от опоры (сжатый фиксатор) на размер зигзага. На электрифицированных ж. д. несочлененные фиксаторы применяют очень редко (в анкеруемых ветвях контактной подвески, на некоторых воздушных стрелках), т. к. образующаяся при этих фиксаторах «жесткая точка» на контактном проводе ухудшает токосъем.

Сочлененный фиксатор состоит из трех элементов: основного стержня, стойки и дополнительного стержня, на конце которого крепится фиксирующий зажим контактного провода (рис. 8.20). Вес основного стержня не передается на контактный провод, и он воспринимает только часть веса дополнительного стержня с фиксирующим зажимом. Стержни имеют форму, обеспечивающую надежный проход токоприемников при отжатии ими контактного провода. Для скоростных и высокоскоростных линий применяют облегченные дополнительные стержни, например, выполненные из алюминиевых сплавов. При двойном контактном проводе на стойке устанавливают два дополнительных стержня. На внешней стороне кривых малых радиусов монтируют гибкие фиксаторы в виде обычного дополнительного стержня, который через трос и изолятор крепят к кронштейну, стойке или непосредственно к опоре. На гибких и жестких поперечинах с фиксирующими тросами обычно используют полосовые фиксаторы (по аналогии с дополнительным стержнем), закрепленные шарнирно зажимами с ушком, установленным на фиксирующем тросе. На жестких поперечинах можно также крепить фиксаторы на специальных стойках.

Анкерный участок

Анкерный участок – участок контактной подвески, границами которого являются анкерные опоры. Деление контактной сети на анкерные участки необходимо для включения в провода устройств, поддерживающих натяжение проводов при изменении их температуры и осуществления продольного секционирования контактной сети. Это деление уменьшает зону повреждения в случае обрыва проводов контактной подвески, облегчает монтаж, техн. обслуживание и ремонт контактной сети. Длина анкерного участка ограничивается допустимыми отклонениями от задаваемого компенсаторами номинального значения натяжения проводов контактной подвески.

Отклонения вызваны изменениями положения струн, фиксаторов и консолей. Например, при скоростях движения до 160 км/ч максимальная длина анкерного участка при двусторонней компенсации на прямых участках не превышает 1600 м, а при скоростях 200 км/ч допускается не более 1400 м. В кривых длина анкерных участков уменьшается тем больше, чем больше протяженность кривой и меньше ее радиус. Для перехода с одного анкерного участка на следующий выполняют неизолирующие и изолирующие сопряжения.

Сопряжение анкерных участков

Сопряжение анкерных участков – функциональное объединение двух смежных анкерных участков контактной подвески, обеспечивающее удовлетворительный переход токоприемников ЭПС с одного из них на другой без нарушения режима токосъема благодаря соответствующему размещению в одних и тех же (переходных) пролетах контактной сети конца одного анкерного участка и начала другого. Различают сопряжения неизолирующие (без электрического секционирования контактной сети) и изолирующие (с секционированием).

Неизолирующие сопряжения выполняют во всех случаях, когда требуется включить в провода контактной подвески компенсаторы. При этом достигается механическая независимость анкерных участков. Такие сопряжения монтируют в трех (рис. 8.21,а) и реже в двух пролетах. На высокоскоростных магистралях сопряжения иногда выполняют в 4-5 пролетах из-за более высоких требований к качеству токосъема. На неизолирующих сопряжениях имеются продольные электрические соединители, площадь сечения которых должна быть эквивалентна площади сечения проводов контактной сети.

Изолирующие сопряжения применяют при необходимости секционирования контактной сети, когда, кроме механической, нужно обеспечить и электрическую независимость сопрягаемых участков. Такие сопряжения устраивают с нейтральными вставками (участками контактной подвески, на которых нормально напряжение отсутствует) и без них. В последнем случае обычно применяют трех-или четырехпролетные сопряжения, располагая контактные провода сопрягаемых участков в среднем пролете (пролетах) на расстоянии 550 мм один от другого (рис. 8.21,6). При этом образуется воздушный промежуток, который совместно с изоляторами, включенными в приподнятые контактные подвески у переходных опор, обеспечивает электрическую независимость анкерных участков. Переход полоза токоприемника с контактного провода одного анкерного участка на другой происходит так же, как и при неизолирующем сопряжении. Однако, когда токоприемник находится в среднем пролете, электрическая независимость анкерных участков нарушается. Если такое нарушение недопустимо, применяют нейтральные вставки разной длины. Ее выбирают такой, чтобы при нескольких поднятых токоприемниках одного поезда было исключено одновременное перекрытие обоих воздушных промежутков, что привело бы к замыканию проводов, питающихся от разных фаз и находящихся под различными напряжениями. Сопряжение с нейтральной вставкой во избежание пережога контактного провода ЭПС проходит на выбеге, для чего за 50 м до начала вставки устанавливают сигнальный знак «Отключить ток», а после конца вставки при электровозной тяге через 50 м и при моторвагонной тяге через 200 м – знак «Включить ток» (рис. 8.21,в). На участках со скоростным движением необходимы автоматические средства отключения тока на ЭПС. Чтобы можно было вывести поезд при его вынужденной остановке под нейтральной вставкой, предусмотрены секционные разъединители для временной подачи напряжения на нейтральную вставку со стороны направления движения поезда.

Секционирование контактной сети

Секционирование контактной сети – разделение контактной сети на отдельные участки (секции), электрически разъединенные изолирующими сопряжениями анкерных участков или секционными изоляторами. Изоляция может быть нарушена во время прохода токоприемника ЭПС по границе раздела секций; если такое замыкание недопустимо (при питании смежных секций от различных фаз или принадлежности их к различным системам тягового электроснабжения), между секциями размещают нейтральные вставки. В условиях эксплуатации электрическое соединение отдельных секций осуществляют, включая секционные разъединители, установленные в соответствующих местах. Секционирование необходимо также для надежной работы устройств электроснабжения в целом, оперативного технического обслуживания и ремонта контактной сети с отключением напряжения. Схема секционирования предусматривает такое взаимное расположение секций, при котором отключение одной из них в наименьшей степени влияет на организацию движения поездов.Секционирование контактной сети бывает продольным и поперечным. При продольном секционировании осуществляют разделение контактной сети каждого главного пути вдоль электрифицированной линии у всех тяговых подстанций и постов секционирования. В отдельные продольные секции выделяют контактную сеть перегонов, подстанций, разъездов и обгонных пунктов. На крупных станциях, имеющих несколько электрифицированных парков или групп путей, контактная сеть каждого парка или групп путей образует самостоятельные продольные секции. На очень крупных станциях иногда выделяют в отдельные секции контактную сеть одной или обеих горловин. Секционируют также контактную сеть в протяженных тоннелях и на некоторых мостах с ездой понизу. При поперечном секционировании осуществляют разделение контактной сети каждого из главных путей на всем протяжении электрифицированной линии. На станциях, имеющих значительное путевое развитие, применяют дополнительное поперечное секционирование. Число поперечных секций определяется числом и назначением отдельных путей, а в ряде случаев и режимами трогания ЭПС, когда необходимо использовать площадь сечения контактных подвесок соседних путей.

Секционирование с обязательным заземлением отключенной секции контактной сети предусматривают для путей, на которых могут находиться люди на крышах вагонов или локомотивов, либо путей, вблизи которых работают подъемно-транспортные механизмы (погрузочно-разгрузочные, экипировочные пути и др.). Для обеспечения большей безопасности работающих в этих местах соответствующие секции контактной сети соединяют с другими секциями секционными разъединителями с заземляющими ножами; эти ножи заземляют отключаемые секции при отключении разъединителей.

На рис. 8.22 приведен пример схемы питания и секционирования станции, расположенной на двухпутном участке линии, электрифицированной на переменном токе. На схеме показаны семь секций – четыре на перегонах и три на станции (одна из них с обязательным заземлением при ее отключении). Контактная сеть путей левого перегона и станции получает питание от одной фазы энергосистемы, а путей правого перегона – от другой. Соответственно выполнено секционирование с помощью изолирующих сопряжений и нейтральных вставок. На участках, где требуется плавка гололеда, на нейтральной вставке устанавливают два секционных разъединителя с моторными приводами. Если плавка гололеда не предусмотрена, достаточно одного секционного разъединителя с ручным приводом.

Для секционирования контактной сети главных и боковых сетей на станциях применяют секционные изоляторы. В некоторых случаях секционные изоляторы используют для образования на контактной сети переменного тока нейтральных вставок, которые ЭПС проходит, не потребляя тока, а также на путях, где длина съездов недостаточна для размещения изолирующих сопряжений.

Соединение и разъединение различных секций контактной сети, а также соединение с питающими линиями осуществляют с помощью секционных разъединителей. На линиях переменного тока, как правило, применяют разъединители горизонтально-поворотного типа, на линиях постоянного тока – вертикально-рубящего. Управляют разъединителем дистанционно с пультов, установленных в дежурном пункте района контактной сети, в помещениях дежурных по станциям и в других местах. Наиболее ответственные и часто переключаемые разъединители установлены в сети диспетчерского телеуправления.

Различают разъединители продольные (для соединения и разъединения продольных секций контактной сети), поперечные (для соединения и разъединения ее поперечных секций), фидерные и др. Их обозначают буквами русского алфавита (например, продольные -А, Б, В, Г; поперечные – П; фидерные – Ф) и цифрами, соответствующими номерам путей и секций контактной сети (например, П23).

Для обеспечения безопасности проведения работ на отключенной секции контактной сети или вблизи нее (в депо, на путях экипировки и осмотра крышевого оборудования ЭПС, на путях погрузки и разгрузки вагонов и др.) устанавливают разъединители с одним заземляющим ножом.

Воздушная стрелка

Воздушная стрелка – образована пересечением двух контактных подвесок над стрелочным переводом; предназначена для обеспечения плавного и надежного прохода токоприемника с контактного провода одного пути на контактный провод другого. Пересечение проводов осуществляется наложением одного провода (как правило, примыкающего пути) на другой (рис. 8.23). Для подъема обоих проводов при подходе токоприемника к воздушной стрелке на нижнем проводе укреплена ограничительная металлическая труба длиной 1-1,5 м. Верхний провод располагают между трубкой и нижним проводом. Пересечение контактных проводов над одиночным стрелочным переводом осуществляют со смещением каждого провода к центру от осей путей на 360-400 мм и располагают там, где расстояние между внутренними гранями головок соединительных рельсов крестовины составляет 730-800 мм. На перекрестных стрелочных переводах и при т. н. глухих пересечениях провода перекрещиваются над центром стрелочного перевода или пересечения. Воздушные стрелки выполняют, как правило, фиксированными. Для этого на опорах устанавливают фиксаторы, удерживающие контактные провода в заданном положении. На станционных путях (кроме главных) стрелки могут быть выполнены нефиксированными, если провода над стрелочным переводом располагаются в положении, заданном регулировкой зигзагов у промежуточных опор. Струны контактной подвески, находящиеся вблизи стрелок, должны быть двойными. Электрический контакт между контактными подвесками, образующими воздушную стрелку, обеспечивает электрический соединитель, установленный на расстоянии 2-2,5 м от места пересечения со стороны остряка. Для повышения надежности применяют конструкции стрелок с дополнительными перекрестными связями между проводами обеих контактных подвесок и скользящие поддерживающие двойные струны.

Опоры контактной сети

Опоры контактной сети – конструкции для закрепления поддерживающих и фиксирующих устройств контактной сети, воспринимающие нагрузку от ее проводов и других элементов. В зависимости от вида поддерживающего устройства опоры разделяют на консольные (однопутного и двухпутного исполнения); стойки жестких поперечин (одиночные или спаренные); опоры гибких поперечин; фидерные (с кронштейнами только для питающих и отсасывающих проводов). Опоры, на которых отсутствуют поддерживающие, но имеются фиксирующие устройства, называются фиксирующими. Консольные опоры разделяют на промежуточные – для крепления одной контактной подвески; переходные, устанавливаемые на сопряжениях анкерных участков,- для крепления двух контактных проводов; анкерные, воспринимающие усилие от анкеровки проводов. Как правило, опоры выполняют одновременно несколько функций. Например, опора гибкой поперечины может быть анкерной, на стойках жесткой поперечины могут быть подвешены консоли. К стойкам опор можно закрепить кронштейны для усиливающих и других проводов.

Опоры изготавливают железобетонными, металлическими (стальными) и деревянными. На отечественных ж. д. применяют в основном опоры из предварительно напряженного железобетона (рис. 8.24), конические центрифугированные, стандартной длины 10,8; 13,6; 16,6 м. Металлические опоры устанавливают в тех случаях, когда по несущей способности или по размерам невозможно использовать железобетонные (например, в гибких поперечинах), а также на линиях с высокоскоростным движением, где предъявляются повышенные требования к надежности опорных конструкций. Деревянные опоры применяют только как временные.

Для участков постоянного тока железобетонные опоры изготавливают с дополнительной стержневой арматурой, расположенной в фундаментной части опор и предназначенной для уменьшения повреждений арматуры опор электрокоррозией, вызываемой блуждающими токами. В зависимости от способа установки железобетонные опоры и стойки жестких поперечин бывают раздельные и нераздельные, устанавливаемые непосредственно в грунт. Требуемая устойчивость нераздельных опор в грунте обеспечивается верхним лежнем или опорной плитой. В большинстве случаев применяют нераздельные опоры; раздельные используют при недостаточной устойчивости нераздельных, а также при наличии грунтовых вод, затрудняющих установку нераздельных опор. В анкерных железобетонных опорах применяют оттяжки, которые устанавливают вдоль пути под углом 45° и крепят к железобетонным анкерам. Железобетонные фундаменты в надземной части имеют стакан глубиной 1,2 м, в который устанавливают опоры и затем заделывают пазухи стакана цементным раствором. Для заглубления фундаментов и опор в грунт используют преимущественно способ вибропогружения.

Металлические опоры гибких поперечин изготавливают обычно четырехгранной пирамидальной формы, их стандартная длина 15 и 20 м. Продольные вертикальные стойки из углового проката соединяют треугольной решеткой, выполненной также из уголка. В районах, отличающихся повышенной атмосферной коррозией, металлические консольные опоры длиной 9,6 и 11 м закрепляют в грунте на железобетонных фундаментах. Консольные опоры устанавливают на призматических трехлучевых фундаментах, опоры гибких поперечин – либо на раздельных железобетонных блоках, либо на свайных фундаментах с ростверками. Основание металлических опор соединяют с фундаментами анкерными болтами. Для закрепления опор в скальных грунтах, пучинистых грунтах районов вечной мерзлоты и глубокого сезонного промерзания, в слабых и заболоченных грунтах и т. п. применяют фундаменты специальных конструкций.

Консоль

Консоль – поддерживающее устройство, закрепленное на опоре, состоящее из кронштейна и тяги. В зависимости от числа перекрываемых путей консоль может быть одно-, двух- и реже многопутной. Для исключения механической связи между контактными подвесками различных путей и повышения надежности чаще используют однопутные консоли. Применяют неизолированные, или заземленные консоли, при которых изоляторы находятся между несущим тросом и кронштейном, а также в стержне фиксатора, и изолированные консоли с изоляторами, размещенными в кронштейнах и тягах. Неизолированные консоли (рис. 8.25) по форме могут быть изогнутыми, наклонными и горизонтальными. Для опор, установленных с увеличенным габаритом, применяют консоли с подкосами. На сопряжениях анкерных участков при монтаже на одной опоре двух консолей используют специальную траверсу. Горизонтальные консоли применяют в тех случаях, когда высота опор достаточна для закрепления наклонной тяги.

При изолированных консолях (рис. 8.26) возможно проводить работы на несущем тросе вблизи них без отключения напряжения. Отсутствие изоляторов на неизолированных консолях обеспечивает большую стабильность положения несущего троса при различных механических воздействиях, что благоприятно сказывается на процессе токосъема. Кронштейны и тяги консолей крепят на опорах с помощью пят, допускающих их поворот вдоль оси пути на 90° в обе стороны относительно нормального положения.

Гибкая поперечина

Гибкая поперечина – поддерживающее устройство для подвешивания и фиксации проводов контактной сети, расположенных над несколькими путями. Гибкая поперечина представляет собой систему тросов, натянутых между опорами поперек электрифицированных путей (рис. 8.27). Поперечные несущие тросы воспринимают все вертикальные нагрузки от проводов цепных подвесок, самой поперечины и других проводов. Стрела провеса этих тросов должна быть не менее Vio длины пролета между опорами: это уменьшает влияние температуры на высоту крепления контактных подвесок. Для повышения надежности поперечин используют не менее двух поперечных несущих тросов.

Фиксирующие тросы воспринимают горизонтальные нагрузки (верхний – от несущих тросов цепных подвесок и других проводов, нижний – от контактных проводов). Электрическая изоляция тросов от опор позволяет обслуживать контактную сеть без отключения напряжения. Все тросы для регулирования их длины закрепляют на опорах с помощью стальных штанг с резьбой; в некоторых странах с этой целью применяют специальные демпферы, преимущественно для крепления контактной подвески на станциях.

Токосъем

Токосъем – процесс передачи электрической энергии от контактного провода или контактного рельса к электрооборудованию движущегося или неподвижного ЭПС через токоприемник, обеспечивающий скользящий (на магистральном, промышленном и большей части городского электротранспорта) или катящийся (на некоторых видах ЭПС городского электротранспорта) электрический контакт. Нарушение контакта при токосъеме приводит к возникновению бесконтактной электродуговой эрозии, следствием чего является интенсивный износ контактного провода и контактных вставок токоприемника. При перегрузке точек контакта током в режиме движения возникают контактная электровзрывная эрозия (искрение) и повышенный износ контактирующих элементов. Длительная перегрузка контакта рабочим током или током КЗ при стоянке ЭПС может привести к пережогу контактного провода. Во всех этих случаях необходимо ограничивать нижний предел контактного нажатия для заданных условий эксплуатации. Чрезмерное контактное нажатие, в т.ч. в результате аэродинамического воздействия на токоприемник, повышение динамической составляющей и вызванное ими увеличение вертикального отжатия провода, особенно у фиксаторов, на воздушных стрелках, в местах сопряжения анкерных участков и в зоне искусственных сооружений, может снизить надежность контактной сети и токоприемников, а также увеличить интенсивность изнашивания провода и контактных вставок. Следовательно, верхний предел контактного нажатия также необходимо нормировать. Оптимизацию режимов токосъема обеспечивают скоординированные требования к устройствам контактной сети и токоприемникам, что гарантирует высокую надежность их эксплуатации при минимальных приведенных расходах.

Качество токосъема может определяться разными показателями (числом и продолжительностью нарушений механического контакта на расчетном участке пути, степенью стабильности контактного нажатия, близкой к оптимальному значению, интенсивностью изнашивания контактных элементов и др.), которые в значительной мере зависят от конструктивного выполнения взаимодействующих систем – контактной сети и токоприемников, их статических, динамических, аэродинамических, демпфирующих и других характеристик. Несмотря на то, что процесс токосъема зависит от большого числа случайных факторов, результаты исследований и опыт эксплуатации позволяют выявить основополагающие принципы создания систем токосъема с требуемыми свойствами.

Жесткая поперечина

Жесткая поперечина – служит для подвешивания проводов контактной сети, расположенных над несколькими (2-8) путями. Жесткая поперечина выполняется в виде блочной металлической конструкции (ригеля), установленной на двух опорах (рис. 8.28). Такие поперечины используют также для разрекрываемого пролета. Ригель со стойками соединен шарнирно или жестко с помощью подкосов, позволяющих разгрузить его в середине пролета и уменьшить расход стали. При размещении на ригеле осветительных приборов на нем выполняют настил с перилами; предусматривают лестницу для подъема на опоры обслуживающего персонала. Устанавливают жесткие поперечины гл. обр. на станциях и раздельных пунктах.

Изоляторы

Изоляторы – устройства для изоляции проводов контактной сети, находящихся под напряжением. Различают изоляторы по направлению приложения нагрузок и месту установки – подвесные, натяжные, фиксаторные и консольные; по конструкции – тарельчатые и стержневые; по материалу – стеклянные, фарфоровые и полимерные; к изоляторам относят также изолирующие элементы

Подвесные изоляторы – фарфоровые и стеклянные тарельчатые – обычно соединяют в гирлянды по 2 на линиях постоянного тока и по 3-5 (в зависимости от загрязнения воздуха) на линиях переменного тока. Натяжные изоляторы устанавливают в анкеровках проводов, в несущих тросах над секционными изоляторами, в фиксирующих тросах гибких и жестких поперечин. Фиксаторные изоляторы (рис. 8.29 и 8.30) отличаются от всех других наличием внутренней резьбы в отверстии металлической шапки для закрепления трубы. На линиях переменного тока применяют обычно стержневые изоляторы, а постоянного – и тарельчатые. В последнем случае в основной стержень сочлененного фиксатора включают еще один тарельчатый изолятор с серьгой. Консольные фарфоровые стержневые изоляторы (рис. 8.31) устанавливают в подкосах и тягах изолированных консолей. Эти изоляторы должны иметь повышенную механическую прочность, т. к. работают на изгиб. В секционных разъединителях и роговых разрядниках применяют обычно фарфоровые стержневые, реже тарельчатые изоляторы. В секционных изоляторах на линиях постоянного тока используют полимерные изолирующие элементы в виде прямоугольных брусков из пресс-материала, а на линиях переменного тока -в виде цилиндрических стеклопластиковых стержней, на которые надеты электрозащитные чехлы из фторопластовых труб. Разработаны полимерные стержневые изоляторы с сердечниками из стеклопластика и ребрами из кремнийорганического эластомера. Их применяют в качестве подвесных, секционирующих и фиксаторных; они перспективны для установки в подкосах и тягах изолированных консолей, в тросах гибких поперечин и т. п. В зонах промышленного загрязнения воздуха и в некоторых искусственных сооружениях проводится периодическая очистка (обмывка) фарфоровых изоляторов с помощью специальных передвижных средств.

Контактная подвеска

Контактная подвеска – одна из ос новных частей контактной сети, представляет собой систему проводов, взаимное расположение которых, способ механического соединения, материал и сечение обеспечивают необходимое качество токосъема. Конструкция контактной подвески (КП) определяется экономической целесообразностью, эксплуатационными условиями (максимальной скоростью движения ЭПС, наибольшей силой тока, снимаемого токоприемниками), климатическими условиями. Необходимость обеспечения надежного токосъема при возрастающих скоростях движения и мощности ЭПС определила тенденции изменения конструкций подвесок: сначала простые, затем одинарные с простыми струнами и более сложные – рессорные одинарные, двойные и специальные, в которых для обеспечения требуемого эффекта, гл. обр. выравнивания вертикальной эластичности (или жесткости) подвески в пролете, используются пространственно-вантовые системы с дополнительным тросом или другие.

При скоростях движения до 50 км/ч удовлетворительное качество токосъема обеспечивает простая контактная подвеска, состоящая только из контактного провода, подвешенного к опорам А и В контактной сети (рис. 8.10,а) или поперечным тросам.

Качество токосъема во многом определяется стрелой провеса провода, зависящей от результирующей нагрузки на провод, которая складывается из собственного веса провода (при гололеде вместе со льдом) и ветровой нагрузки, а также от длины пролета и натяжения провода. На качество токосъема большое влияние оказывает угол а (чем он меньше, тем хуже качество токосъема), значительно изменяется контактное нажатие, появляются ударные нагрузки в опорной зоне, происходит усиленный износ контактного провода и токосъемных вставок токоприемника. Несколько улучшить токосъем в опорной зоне можно, применив подвешивание провода в двух точках (рис. 8.10,6), что при определенных условиях обеспечивает надежный токосъем при скоростях движения до 80 км/ч. Заметно улучшить токосъем при простой подвеске можно, только существенно уменьшив длину пролетов с целью снижения стрелы провеса, что в большинстве случаев неэкономично, либо применив специальные провода со значительным натяжением. В связи с этим применяют цепные подвески (рис. 8.11), в которых контактный провод подвешен к несущему тросу с помощью струн. Подвеска, состоящая из несущего троса и контактного провода, называется одинарной; при наличии вспомогательного провода между несущим тросом и контактным проводом – двойной. В цепной подвеске несущий трос и вспомогательный провод участвуют в передаче тягового тока, поэтому они соединены с контактным проводом электрическими соединителями либо токопроводящими струнами.

Основной механической характеристикой контактной подвески принято считать эластичность – отношение высоты подъема контактного провода к приложенной к нему и направленной вертикально вверх силе. Качество токосъема зависит от характера изменения эластичности в пролете: чем она стабильнее, тем лучше токосъем. В простых и обычных цепных подвесках эластичность в середине пролета выше, чем у опор. Выравнивание эластичности в пролете одинарной подвески достигается установкой рессорных тросов длиной 12-20 м, на которых крепят вертикальные струны, а также рациональным расположением обычных струн в средней части пролета. Более постоянной эластичностью обладают двойные подвески, но они дороже и сложнее. Для получения высокого показателя равномерности распределения эластичности в пролете используют различные способы ее повышения в зоне опорного узла (установка пружинных амортизаторов и упругих стержней, торсионный эффект от скручивания троса и др.). В любом случае при разработке подвесок необходимо учитывать их диссипативные характеристики, т. е. устойчивость к воздействию внешних механических нагрузок.

Контактная подвеска является колебательной системой, поэтому при взаимодействии с токоприемниками может находиться в состоянии резонанса, вызванного совпадением или кратностью частот ее собственных колебаний и вынужденных колебаний, определяемых скоростью проследования токоприемника по пролету с заданной длиной. При возникновении резонансных явлений возможно заметное ухудшение токосъема. Предельной для токосъема является скорость распространения механических волн вдоль подвески. В случае превышения этой скорости токоприемнику приходится взаимодействовать как бы с жесткой, недеформируемой системой. В зависимости от нормируемых удельных натяжений проводов подвески такая скорость может составлять 320-340 км/ч.

Простые и цепные подвески состоят из отдельных анкерных участков. Закрепления подвески “на концах анкерных участков могут быть жесткими или компенсированными. На магистральных ж. д. применяют в основном компенсированные и полукомпенсированные подвески. В полукомпенсированных подвесках компенсаторы имеются только в контактном проводе, в компенсированных – еще и в несущем тросе. При этом в случае изменения температуры проводов (вследствие прохождения по ним токов, изменения температуры окружающей среды) стрелы провеса несущего троса, а следовательно, и вертикальное положение контактных проводов остаются неизменными. В зависимости от характера изменения эластичности подвесок в пролете стрелу провеса контактного провода принимают в диапазоне от 0 до 70 мм. Вертикальную регулировку полукомпенсированных подвесок осуществляют так, чтобы оптимальная стрела провеса контактного провода соответствовала среднегодовой (для данного района) температуре окружающего воздуха.