Для подготовки полного набора документов, обеспечивающих взаимодействие сторон в информационном международно-правовом пространстве, необходимы базовые международные акты

Обработка самой разнообразной информации стала сегодня условием жизни информационного, гражданского, социального и правового общества. Информационная грамотность и осведомленность являются сегодня важнейшей практической задачей, требующей политического решения, но пища для таких решений (политических и экономических) в первую очередь готовится той армией специалистов, которые осваивают и обрабатывают информацию, создавая ресурс управления. Здесь очень важен принцип медицины «не навреди!»

Рассмотрим проблему формирования и использования операциональных систем с точки зрения их социальной направленности и обсудим роль системных операторов .

Институт и виды операторов в информационных системах

В организационно-правовом аспекте проблема оператора осмыслена недостаточно, не проработан и правовой статус этой категории специалистов и организаций.

Работу оператора необходимо рассматривать как специализированную информационную деятельность, связанную с целенаправленной обработкой информации при использовании специально ориентированных программ. Это, в свою очередь, ведет к решению вопросов: кто может быть системным оператором, каков его правовой статус (роль и задачи, функции, полномочия, ответственность).

В исследованиях по определению правового статуса операторы обозначаются как организации, специализирующиеся на предоставлении доступа к информации в сети посредством каналов связи и обеспечении удаленного доступа. Операторов (провайдеров) различают по видам предоставляемых услуг : провайдеры доступа в сеть, провайдеры содержания (контента), хост-провайдеры. Взаимодействие оператора с пользователями его услуг, выступающими в качестве отправителей информации, определяется как взаимодействие со второй стороной (первая - это сам оператор), а пользователь - получатель информации - выступает в роли третьей стороны. Оператор контента формирует собственное содержание и обеспечивает на определенных условиях доступ к нему; хост-провайдер предоставляет ресурс для размещения контента пользователей, доступность которого устанавливается этими пользователями; провайдеры доступа в сеть оказывают соответствующую услугу посредством предоставления коммуникационных линий доступа или точек доступа. Их услуга состоит в обеспечении трафика данных без постоянного хранения.

В действующем законодательстве появились нормы, которые относятся к оператору информационной системы. В федеральном законе «Об информации, информационных технологиях и защите информации» (№149-ФЗ от 27.07.2006) оператор информационной системы определен как «гражданин или юридическое лицо, осуществляющее деятельность по эксплуатации информационной системы, в том числе по обработке информации, содержащейся в ее базах данных» (ст. 2, п. 12).

В ходе применения этой статьи возможно столкновение с понятием «обладатель» информации как предмета правового регулирования (ст. 2, п. 5). Согласно закону, обладатель - это лицо, самостоятельно создавшее информацию, или лицо, которое на основании закона или договора разрешает или ограничивает доступ к информации. К обладателю информации закон относит как физических и юридических лиц, так и Российскую Федерацию, субъекты РФ, муниципальные образования (ст. 6). Здесь видим расширение состава субъектов-обладателей и отсутствие связи с темой оператора сети. По сравнению со ст. 2 в число обладателей включаются органы государственной власти и муниципального управления. Какой же оператор может рассматриваться в качестве обладателя информации, с которой он работает?

Вопрос о нормативном оформлении правового статуса оператора информационной системы обостряется: в ст. 13, п. 2 сказано, что, если иное не установлено федеральными законами, оператором информационной системы является собственник (уже не просто обладатель) «используемых для обработки содержащейся в базах данных информации технических средств , который правомерно пользуется такими базами данных, или лицо, с которым этот собственник заключил договор об эксплуатации информационной системы» . Одновременно с этой общей нормой в ст. 14, посвященной государственным информационным системам, прописаны правила для этого уровня ресурсов и систем обработки. Государственные информационные системы создаются в соответствии с федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (№ 94-ФЗ от 21.07.2005). Это предполагает, что оператор не совпадает с заказчиком и создателем информации. Наряду с этим в роли оператора может выступать сам заказчик, то есть орган власти. Согласно п. 6 ст. 14 ФЗ «Об информации» Правительство РФ устанавливает обязательные требования к порядку ввода в эксплуатацию отдельных государственных информационных систем. А согласно п. 5 этой же статьи, если иное не установлено решением о создании государственной информационной системы, сам орган выступает в качестве оператора и сам осуществляет ввод этой системы в эксплуатацию.

Из сказанного вытекает вывод о трех вариантах легализации национальных государственных информационных систем и определения роли оператора. При первом варианте орган государственной власти совмещает функции оператора и заказчика. Второй предусматривает создание государственных информационных систем по решению Правительства РФ и регулирование им порядка (ввода в эксплуатацию) систем обработки и устанавливает требования к техническому обеспечению системы. Статус оператора устанавливается в таком же порядке. Наконец, возможен третий вариант: оператору передается и право на информационный ресурс, более того - право передавать его другому оператору. Правовой статус оператора информационной системы в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» (№152-ФЗ от 27.07.2006) требует особого рассмотрения с учетом норм, установленных ФЗ «Об информации».

Существенное значение для решения вопроса о правовом статусе оператора информационной системы имеют решения в области административной реформы в Российской Федерации. Базовыми документами здесь являются правовые акты Правительства РФ, утвердившие Концепцию использования информационных технологий в деятельности федеральных органов власти до 2010 года (от 24.09.2004), федеральная целевая программа «Электронная Россия» (2002-2010 гг.), а также Постановление Правительства № 679 от 11.11.2005 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг». Для рассматриваемой темы важен последний из перечисленных нормативных актов. Именно в этом постановлении содержится указание на разделение государственных функций и государственных услуг в информационной сфере. Определение признаков и критериев позволило бы наиболее четко выявить роль и статус оператора для этих двух категорий государственной деятельности.

Например, в Постановлении Правительства № 679 сделан важный шаг по отделению функций органов исполнительной власти от выполнения государственных услуг и поставлена задача создать порядок разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг. Необходимо при этом уяснить, какие услуги реализуются органом власти непосредственно в общении с населением, а какие должны выполняться для самого государственного аппарата и на какой организационно-правовой основе. Целый ряд вопросов нуждается в более тщательном рассмотрении и регулировании: кто является собственником (или иной формы обладания) обрабатываемого ресурса оператором системы, который находится вне структуры органа власти? В какой степени он обслуживает функции органа, а в какой государственные услуги? Как это влияет на его полномочия? Постановка этих вопросов важна для рассмотрения правового статуса нового вида оператора - оператора трансграничной передачи электронных документов в информационном взаимодействии субъектов, находящихся в юрисдикции разных государств.

Трансграничное взаимодействие

С массовым распространением Internet население планеты получило практически неограниченную информационную свободу. К сожалению, оно не создало необходимую основу для дистанционного юридически значимого взаимодействия субъектов разных стран между собой. Такое взаимодействие можно организовать только на основе защищенных электронных документов, что исключает анонимность.

Изучение состояния правового регулирования трансграничного взаимодействия пользователей Internet, находящихся в разных государствах и определяющих правомерность своих действий на основе национального законодательства даже при осуществлении трансграничных транзакций, показывает, что информационные технологии приобретают все большее значение как компоненты качественно нового технического явления - компьютерных сетей. Следовательно, правовые предписания по реализации электронных процедур с применением специальных программ и баз данных должны быть конкретными и по возможности сходными .

Анализ научных трудов и действующих нормативных актов на международном уровне показывает, что основное внимание длительное время уделялось определению правовой природы программ для ЭВМ и баз данных в плане их регулирования институтами интеллектуальной собственности. Цепочка же отношений всех субъектов, включаемых в процесс информационного трансграничного взаимодействия, не получала должного внимания. Сдвиг произошел с момента принятия международных актов по регулированию отношений по электронной торговле, в частности Директивы Европейского союза 2000/31/ЕС от 17 июня 2000 года и появившихся следом за ней актов международного и национального регулирования.

Примерно за полгода до этого Европейская комиссия издала Директиву 1999/93/ЕС «Об условиях использования электронной подписи в странах - членах Сообщества» , в которой попыталась заложить общеевропейскую юридическую базу для трансграничного

взаимодействия. Еврокомиссия предполагала, что такого рода подписи будут способствовать продаже товаров и услуг через Internet. К настоящему моменту все 25 стран - членов Евросоюза реализовали в своем законодательстве положения этой директивы.

Кроме того, Еврокомиссия разработала план действий по совершенствованию технологий и установлению правового статуса электронной подписи, обеспечивающий юридическую значимость (этот план должен быть реализован к 2010 году). Еврокомиссия очень хотела бы и дальше способствовать развитию услуг и приложений, связанных с электронными подписями. Планируется поощрять дальнейшую стандартизацию для обеспечения взаимодействия различных систем электронной подписи как на национальном, так и на общеевропейском уровне, а также для использования различных технологий квалифицированной электронной подписи в рамках единого рынка.

Отметим, что на прошедшем 10 мая 2005 года в Москве 15-м саммите Россия - Европейский союз была утверждена «дорожная карта» по общему пространству свободы, безопасности и правосудия. Эта «дорожная карта» предусматривает сотрудничество и решение ряда проблем, в том числе - трансграничного взаимодействия субъектов разных государств. В частности, в документе содержится пункт: «способствовать трансграничному сотрудничеству с соседними государствами - членами ЕС путем налаживания взаимодействия между различными национальными министерствами и правоохранительными органами, начав с регионов с высокой интенсивностью трансграничных перевозок».

Кроме того, 23 ноября 2005 года на 53-м заседании 60-й сессии Генеральной Ассамблеи для обеспечения трансграничного экономического взаимодействия была принята Конвенция ООН «Об использовании электронных сообщений в международных договорах» (резолюция 60/21).

Трансграничный обмен и российское право

Как активный участник международных отношений Россия заинтересована в активизации работ в области использования электронных подписей. И вполне естественно, что в этом направлении ведется большая работа.

Напомним, что в связи с принятием ФЗ «Об информации, информационных технологий и защите информации» отменен ФЗ «Об участии в международном информационном обмене». Этот факт, а также большая дискуссия, сопровождавшая принятие 4-й части Гражданского кодекса РФ, включившей и такие предметы правового регулирования, как программы для ЭВМ и баз данных, использование фирменных знаков, создали новые возможности для более детального и предметного регулирования трансграничных отношений и правовых механизмов легализации электронных документов в трансграничном пространстве, установления доверия между участниками информационного взаимодействия.

Для выявления всего состава субъектов, участвующих в трансграничной передаче информации, требуется построить ясную и полную модель их связи между собой. Как известно, вопросы взаимодействия пользователя и провайдеров, а также разных провайдеров между собой рассматривались отдельно от вопросов взаимодействия двух и более пользователей между собой с использованием ИТ, поскольку эти виды информационного взаимодействия лежат как бы в разных плоскостях.

Большая работа в этом направлении ведется Федеральным агентством по информационным технологиям. Разработана концепция третьей доверенной стороны в трансграничных информационных взаимодействиях резидентов разных государств, проведены общероссийские и международные конференции.

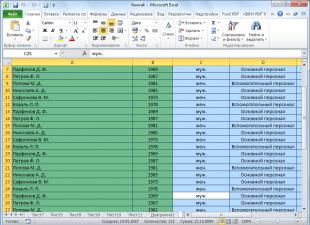

В Институте государства и права РАН уже созданы некоторые методологические проработки. В кандидатской диссертации Анны Жаровой (2004 год) была предложена схема правового регулирования отношений субъектов как на стадии обмена информацией между субъектами - пользователями сетевых услуг, так и на стадии обращения информации, которая обеспечивается операторами (она также приведена в , стр. 44-47).

Отношения субъектов

К настоящему времени представлен вариант решения, который основан на обобщении двусторонних соглашений разных стран по обмену информацией, анализе и обобщении правовых аспектов трансграничного применения электронной подписи с точки зрения законодательства Польской Республики, опыта стран ЕврАзЭС, СНГ, опыта электронной торговли. Подготовлена модель взаимодействия участников отношений по трансграничной передаче электронного документа и его электронной подписи.

Коротко обозначим предметы и уровни правовых отношений, а также характер правовых актов, обеспечивающих права и обязанности каждой из сторон - участников этого процесса. Во-первых, предметом отношений является передаваемый электронный документ или их множество и, во-вторых, объектом правового регулирования являются отношения участников трансграничного обмена.

Эти отношения выглядят следующим образом. Условные субъекты А и Б, каждый из которых имеет свою юрисдикцию, вступают в отношения обмена документами, имеющими юридическую силу: субъект А обеспечивает передачу своего электронного документа путем взаимодействия со своим контрагентом (партнером) Б. Каждый из участников (А и Б) при этом взаимодействует со своим оператором (Оа и Об).

Перед их операторами стоят три задачи:

Принять корреспонденцию от клиента А, занести в реестр поступивших электронных документов для трансграничной передачи; проконтролировать подтверждение действенности его электронной подписи на момент ее трансляции по системе коммуникаций в зону юрисдикции государства клиента Б относительно электронной подписи электронного документа или сообщения.

Подтвердить действенность (достоверность) подписи А другому провайдеру (оператору Об) путем формирования электронного апостиля, в который включены реквизиты оператора, дата и время его формирования и отправления, удостоверяемые подписью должностного лица оператора, и передать по сети в адрес Об для адресата А.

Сообщить клиенту А о произведенных операциях с его ЭД, отослав ему подтверждение (квитанцию), если это предусмотрено договором.

Операторы участников А и Б (Оа и Об) принимают электронные документы или сообщения и фиксируют в своих реестрах факт поступления, контроля электронной подписи, ее заверения (формирования апостиля) и отправки.

Разумеется, правовое оформление взаимодействия участников информационного трансграничного обмена предполагает заключение соответствующих договоров. В данном случае требуются договоры двух видов: каждого из пользователей услугами операторов со своим оператором, а также каждого оператора со своим зарубежным партнером-оператором (в нашем примере - между Оа и Об).

Однако этого недостаточно для полноценного правового информационного взаимодействия участников А и Б, которые могут представлять как физических и юридических лиц, так и органы государственной власти разных государств. Необходимы исходные международные акты, регламентирующие порядок реализации трансграничного информационного обмена.

Самое широкое информационное пространство может быть обеспечено таким актом, как международная конвенция по обеспечению трансграничного взаимодействия на основе электронного документа (сообщения) и электронной подписи. Государства - участники такой конвенции, ратифицируя ее, приняли бы на себя обязанности по созданию инфраструктуры и адекватной правовой основы в структуре национального законодательства. Для перехода от конвенции к конкретным договорам между операторами взаимодействующих государств требуется еще один международный документ - типовой договор операторов стран - участниц конвенции.

В рамках международной конвенции

На рисунке показано взаимодействие и системная связь правовых актов, обеспечивающих предоставление государственных услуг по признанию легальности электронной подписи в трансграничном информационном взаимодействии субъектов двух или более государств. Их условное название - оператор доверенной стороны (ОДС).

Все виды правовых документов, обеспечивающих процесс трансграничного информационного обмена на основе электронной подписи (цифровой подписи), должны быть предписаны предлагаемой конвенцией и сопровождаться Положениями о соответствующей службе каждого участника конвенции, определяющими функции, операции, наличие необходимых с точки зрения национального законодательства административных и технических регламентов.

В процессе и этой подготовительной работы предстоит решить ряд проблем. Во-первых, сообщество должно выработать единое мнение об уровне конвенции и порядке ее принятия. Думается, что необходим орган, правомочный принять акт, действующий на наиболее широком информационном пространстве. Во-вторых, важно определить полномочия операторов трансграничного доверия, а также их ответственность. В-третьих, важно установить предмет контрольной деятельности оператора - только ли электронная подпись, или это также контент документа.

Кроме того, необходимо закрепить правило, по которому оператор не может притязать на право собственности на реестры, которые он ведет, и на документы, обращение которых по сети он обеспечивает, однако он отвечает за их неприкосновенность и сохранность, а также конфиденциальность всей информации своей службы.

Для каждой страны - участницы предлагаемой конвенции важно решить вопрос об организационной форме служб оператора доверия, который бы оперативно мог взаимодействовать со своими удостоверяющими центрами, подтверждающими действенность сертификата на ключи подписи на момент поступления электронного документа в правовое поле контрагента. Для Российской Федерации таким организационным центром может стать Федеральный информационный центр РФ - самостоятельный государственный орган, оказывающий услуги по описанному выше сценарию. Он несет ответственность за достоверность и своевременность предоставляемых данных другой стороне трансграничного механизма контроля действенности полученного электронного документа для определенного адресата в соответствии с конвенцией сторон-участниц, а также на условиях договора между двумя конкретными национальными службами доверия.

Предлагаемая модель позволит увязать особенности национального законодательства участников конвенции с общими требованиями к обеспечению трансграничного обмена электронными документами и сообщениями.

Литература:

Жарова А.К. Информация. Правовое регулирование обращения информации в Интернет. М.: Янус-К, 2006. 207 с.

Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2000 on certain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market (Directive on electronic commerce).

Directive 1999/93/EC of the European Parliament and of the Council of 13. December 1999 on a Community framework for electronic signatures.

Владимир Матюхин - руководитель Федерального агентства по информационным технологиям РФ;

Иллария Бачило - профессор, заслуженный юрист РФ, зав. сектором информационного права Института государства и права РАН;

Станислав Семилетов - старший научный сотрудник Института государства и права РАН

В РФ существует порядка 100 государственных информационных систем, они подразделяются на федеральные и региональные. Организация, работающая с какой-либо из этих систем, обязана выполнять требования к защите данных, которые в ней обрабатываются. В зависимости от классификации, к разным информационным системам предъявляются разные требования, за несоблюдение которых применяются санкции — от штрафа до более серьезных мер.

Работа всех информационных систем в РФ определяется Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (27 июля 2006 г.). В статье 14 этого закона дается подробное описание ГИСов. К операторам государственных ИС, в которых ведется обработка информации ограниченного доступа (не содержащей сведений, составляющих государственную тайну), предъявляются требования, изложенные в Приказе ФСТЭК России от 11 февраля 2013 г. № 17 «Об утверждении требований о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах».

Напомним, что оператор — гражданин или юридическое лицо, осуществляющие деятельность по эксплуатации информационной системы, в том числе по обработке информации, содержащейся в ее базах данных.

Если организация подключена к государственной информационной системе, то приказ ФСТЭК № 17 обязывает аттестовать систему, а для защиты информации должны применяться только сертифицированные средства защиты информации (имеющие действующие сертификаты ФСТЭК или ФСБ).

Нередки случаи, когда оператор информационной системы ошибочно относит ее к ГИСам, в то время как она таковой не является. В итоге к системе применяются избыточные меры по защите. Например, если по ошибке оператор информационной системы персональных данных классифицировал ее как государственную, ему придется выполнить более жесткие требования к безопасности обрабатываемой информации, чем того требует закон. Тем временем требования к защите информационных систем персональных данных, которые регулирует приказ ФСТЭК № 21, менее жесткие и не обязывают аттестовать систему.

На практике не всегда понятно, является ли система, к которой необходимо подключиться, государственной, и, следовательно, какие меры по построению защиты информации необходимо предпринять. Тем не менее план проверок контролирующих органов растет, планомерно увеличиваются штрафы.

Как отличить ГИС от неГИС

Государственная информационная система создается, когда необходимо обеспечить:

- реализацию полномочий госорганов;

- информационный обмен между госорганами;

- достижение иных установленных федеральными законами целей.

Понять, что информационная система относится к государственной, можно, используя следующий алгоритм:

- Узнать, есть ли законодательный акт, предписывающий создание информационной системы.

- Проверить наличие системы в Реестре федеральных государственных информационных систем . Подобные реестры существуют на уровне субъектов Федерации.

- Обратить внимание на назначение системы. Косвенным признаком отнесения системы к ГИС будет описание полномочий, которые она реализует. Например, каждая администрация Республики Башкортостан имеет свой устав, который в том числе описывает полномочия органов местного самоуправления. ИС «Учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях на территории Республики Башкортостан» создана для реализации таких полномочий администраций, как «принятие и организация выполнения планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального района», и является ГИС.

Если система подразумевает обмен информацией между госорганами, она также с высокой долей вероятности будет государственной (например, система межведомственного электронного документооборота).

Это ГИС. Что делать?

Приказ ФСТЭК 17 предписывает проведение следующих мероприятий по защите информации к операторам ГИС:

- формирование требований к защите информации, содержащейся в информационной системе;

- разработка системы защиты информации информационной системы;

- внедрение системы защиты информации информационной системы;

- аттестация информационной системы по требованиям защиты информации (далее — аттестация ИСПДн) и ввод ее в действие;

- обеспечение защиты информации в ходе эксплуатации аттестованной информационной системы;

- обеспечение защиты информации при выводе из эксплуатации аттестованной информационной системы или после принятия решения об окончании обработки информации.

Организации, которые подключены к государственным информационным системам, должны выполнить следующие действия:

1. Провести классификацию ИС и определить угрозы безопасности.

Классификация ИС проводится в соответствии с пунктом 14.2 17 приказа ФСТЭК.

Угрозы безопасности информации определяются по результатам

- оценки возможностей нарушителей;

- анализа возможных уязвимостей информационной системы;

- анализа (или моделирования) возможных способов реализации угроз безопасности информации;

- оценки последствий от нарушения свойств безопасности информации (конфиденциальности, целостности, доступности).

2. Сформировать требования к системе обработки информации.

Требования к системе должны содержать:

- цель и задачи обеспечения защиты информации в информационной системе;

- класс защищенности информационной системы;

- перечень нормативных правовых актов, методических документов и национальных стандартов, которым должна соответствовать информационная система;

- перечень объектов защиты информационной системы;

- требования к мерам и средствам защиты информации, применяемым в информационной системе.

3. Разработать систему защиты информации информационной системы.

Для этого необходимо провести:

- проектирование системы защиты информации информационной системы;

- разработку эксплуатационной документации на систему защиты информации информационной системы;

- макетирование и тестирование системы защиты информации информационной системы.

4. Провести внедрение системы защиты информации информационной системы, а именно:

- установку и настройку средств защиты информации в информационной системе;

- разработку документов, определяющих правила и процедуры, реализуемые оператором для обеспечения защиты информации в информационной системе в ходе ее эксплуатации (далее — организационно-распорядительные документы по защите информации);

- внедрение организационных мер защиты информации;

- предварительные испытания системы защиты информации информационной системы;

- опытную эксплуатацию системы защиты информации информационной системы;

- проверку построенной системы защиты информации на уязвимость;

- приемочные испытания системы защиты информации информационной системы.

5. Аттестовать ИСПДн:

- провести аттестационные испытания;

- получить на руки аттестат соответствия.

Существует распространенное мнение, что для прохождения проверки контролирующих органов достаточно наличия организационно-распорядительных документов, поэтому операторы ГИС зачастую пренебрегают внедрением средств защиты. Действительно, Роскомнадзор уделяет пристальное внимание именно документам и реализации организационно-распорядительных мер по защите ПДн в организации. Однако в случае возникновения вопросов к проверке могут быть привлечены специалисты из ФСТЭК и ФСБ. При этом ФСТЭК очень внимательно смотрит на состав технической защиты информации и проверяет правильность составления модели угроз, а ФСБ проверяет реализацию требований, касающихся использования средств криптографической защиты информации.

Олег Нечеухин , эксперт по защите информационных систем, «Контур-Безопасность»

Автоматизированная система диагностирования работоспособности ПР и роботизированных систем позволяет предотвратить возникновение ОК, КС и АС. Для этого ПР, РТК оснащаются сложной информационной системой, включающей в себя датчики различных типов, регистрирующие давление в гидро- и пневмосети, уровни питающих напряжений, положение управляемых координат технологического оборудования, режимы работы и работоспособности устройств ЧПУ и т. п. Дискретные сигналы датчиков (постоянного тока напряжением 24 В) поступают на отдельный пульт оператора, имеющий развитую систему индикации, которая позволяет ему быстро находить неисправность.

Информационные потоки сведены в технологические (поток п-го станка) и функциональные (питающее напряжение, параметры гидросистемы и т. п.) группы. Предусмотрена возможность блокировки потоков отдельных технологических групп при необходимости проведения оператором профилактического осмотра, ремонта и переналадки данного оборудования без прерывания работы всего РТК. Информационная система имеет модульное исполнение, что позволяет реализовать любую планировку РТК.

Все современные атомные электростанции имеют высоконадежные автоматические, очень чувствительные системы контроля и безопасности, которые непрерывно защищают реактор и другие компоненты станции и которые обычно разрабатываются как предохранительные на случай резкого скачка энерговыделения. От оператора не требуется дублирование или замещение автоматического контроля и защитных систем. Однако оператор должен быть способен, если необходимо, почти немедленно отключить реактор и реагировать на любой аспект действия станции, таким образом дополняя собой системы защиты. Оператор должен уметь понимать, диагностировать и предсказывать развитие общей ситуации, пользуясь большим количеством данных, обеспечиваемых автоматическими информационными системами.

В отличие от последовательного представления данных параллельное (т. е. одновременное) представление считается более надежным, поскольку, как утверждает Поп , человек характеризуется тем, что вся его информационная система представлена в распределенном виде и он способен делать выборку и распределять информацию по времени путем движения глаз и с помощью своих профессиональных навыков интерпретации. Таким образом, преимущество, приписанное параллельному представлению данных по сравнению с последовательным, основано скорее на характеристиках человеческого восприятия и внимания, чем на способе представления данных. Даже когда вся база данных представляется одновременно, узкое поле зрения (2°) высокоразрешающей части сетчатки ограничивает объем данных, который может воспринять наблюдатель за один обзор. Это не является ограничением при наблюдении картин реального мира, поскольку имеются дополнительные механизмы, которые превращают последовательные входные данные в то, что мы обычно воспринимаем как параллельные данные. Вудс показал, каким образом можно улучшить извлечение оператором информации из данных дисплея, если использовать знания познавательной психологии относительно вышеупомянутых механизмов восприятия и внимания при проектировании дисплейной системы.

Для решения различных эргономических задач применяются методы изучения характера и организации труда, методы наблюдения и опроса, операционно-структурного описания трудовой деятельности, хронометражные, антропометрические, биомеханические, физиологические, психологические, гигиенические, экономические методы и др. В зависимости от особенностей исследуемой системы человек-машина подбирается комплекс методов, который может быть в одних случаях направлен на раскрытие конструктивных недочетов производственного оборудования, вызывающих ухудшение условий труда, в других на оценку конструктивных особенностей органов управления, организации рабочего места и т. п. Специальный комплекс методов должен применяться при изучении информационного взаимодействия оператора и машины. Важное значение имеет применение адекватных методов исследования игнорирование этого требования исключает возможность выявить работоспособность наиболее загруженных систем организма, адресуясь к оценке специфически принадлежащих им функций.

В структуре любой производственной системы машина не должна требовать от человека неравномерного участия отдельных двигательных органов, групп мышц, нерациональной рабочей позы, больших физических усилий или статических напряжений, чрезмерной скорости и точности движений, а также перегружать фактические возможности зрительного, слухового и обонятельного восприятия или вынуждать оператора выполнять свои функции при чрезмерно больших технических, пространственных, временных и информационных ограничениях ставить перед оператором в единицу времени число задач, превышающее его фактические возможности по их решению. Работа аппаратов и оборудования не должна быть связана с загрязнением рабочего пространства токсичными веществами, шумом, электромагнитными, радиоактивными, тепловыми и другими излучениями. Машина также не должна лишать работающего возможности выбора и смены рабочей позы стоя и сидя или, например, заставлять оператора выполнять работы при чрезмерном напряжении функций внимания, оперативной памяти, мышления и др. длительное время работать в ожидании высоко значимых сигналов, принимать решения по неполной информации, при дефиците времени, иметь большое число движущихся, незащищенных элементов, представляющих опасность травмирования.

Согласование основных компонентов выполняется в рамках эргономических (необходимых для осуществления деятельности) свойств человека, машины н среды. Комплекс этих свойств (чувственных, двигательных, психических) определяется характеристиками машины и среды. Функциональное и эмоциональное состояние человека, от которого в основном зависят эффективность и безопасность труда его п целостной системы, обусловлены эргономическими характеристиками среды, физической и информационной нагрузкой, распределением функций между человеком и машиной и полнотой учета человеческих факторов при создании машины и всей биотехнической системы. Этот комплекс факторов определяет фактические условия труда человека-оператора в структуре всякой ЧМС. Разностороннее согласование этих факторов с требованиями одновременно всех компонентов и каждого отдельного компонента с целостной системой на функциональном, структурном, материальном, информационном уровнях определяет подлинную безопасность и эффективность деятельности человека, условий его труда.

Работа по управлению машиной, системой не должна требовать от оператора чрезмерных усилий рук, ног и других органов и групп мышц не должна быть монотонной, перегружать отдельные органы и анализаторные системы человека, накладывать на его деятельность чрезмерные временные, пространственные, информационные и другие ограничения. Человеку во всех случаях предоставляется возможность эффективно и легко воспринимать, опознавать, перерабатывать информацию, принимать правильные решения и своевременно реализовать их.

Показатели, характеризующие степень соответствия машины эргономическим требованиям по числу и скорости рабочих движений оператора, его силе, условиям приема, переработки и выдачи оператором информации, т. е. по информационному взаимодействию системы ЧСМ, отражают соответствие машины физиологическим, психофизиологическим и психологическим особенностям человека.

По классификации МАГАТЭ на АС имеются средства обеспечения безопасности, включающие связанную с управляющей системой информационно - вычислительную систему (ИВС) для сбора, обработки и представления данных, передаваемых оператору. Отказ ИВС может приводить к неправильной реакции оператора на аварийную ситуацию, приводящей к нарушению режима функционирования реактора Поэтому надежная работа ИВС будет обеспечивать и высокую степень безопасности эксплуатации АС. Наибольшую опасность представляют отказы по общей причине (ООП), появляющиеся, в основном, при отказах оборудования, Для систем управления, контроля и сбора данных средняя частота ООП достигает 4,7-10 5 ч-1, а без учета отказов программного обеспечения 3,4-10 5 ч-1 /273, 274...278/6.

Информационное поле (рабочее место с размещенными средствами труда и источниками сведений, используемыми в процессе трудовой деятельности) имеет существенное значение в производственном процессе путем повышения точности и скорости восприятия информации можно обеспечить безопасное ведение работ и высокую производительность труда. Между тем эргономические показатели обзорности с поста управления подъемных агрегатов не оптимальны. Это одна из причин того, что около 30 % аварий и несчастных случаев при текущем и капитальном ремонтах скважин происходят над устьевой площадкой, обзорность которой не удовлетворяет требованиям безопасности и не обеспечивает согласованности действий системы машинист (бурильщик) - агрегат + рабочая площадка - операторы (буровые рабочие) .

К важнейшим проблемам инженерной психологии относятся разработка методов профессионального отбора, обучения и тренировки человека-оператора выявление специфики деятельности операторов в конкретных технологических системах и разработка рекомендаций, норм и стандартов по учету особенностей человеческого фактора при создании и эксплуатации производственных установок проектирование рациональных информационных моделей и органов управления формулирование требований к алгоритмам ЭВМ и способам решения задач человеком-оператором разработка методов контроля функциональных состояний операторов (утомление, напряженность, стресс) разработка принципов построения операторских пунктов в соответствии с требованиями технической эстетики.

Оператор-наблюдатель, контролер (например, диспетчер технологической линии или транспортной системы). В его деятельности преобладает удельный вес информационных и концептуальных моделей. Оператор работает как в режиме немедленного, так и отсроченного обслуживания в масштабах реального (настоящего) времени. В его деятельности в значительной мере используется аппарат понятийного мышления и опыт, заложенный в образно-концептуальных моделях. Физическая работа здесь играет несущественную роль.

Информационная совместимость. В сложных системах оператор обычно непосредственно не управляет технологическими процессами. Зачастую он удален от места их выполнения на значительные расстояния. Объекты управления могут быть невидимы, неосязаемы, неслышимы. Оператор видит показания приборов, экранов мнемосхем, слышит сигналы, свидетельствующие о ходе процесса. Все эти устройства называют средствами отображения информации (СОИ). При необходимости оператор пользуется рычагами, ручками, кнопками, выключателями и другими органами управления, в совокупности образующими сенсомоторное поле. СОИ и сенсомоторные устройства - так называемая информационная модель машины (комплекса). Через нее оператор и осуществляет управление самыми сложными системами. Задача эргономики состоит в том, чтобы обеспечить создание такой информационной модели, которая отражала бы все нужные характеристики машины в данный момент и в то же время позволяла оператору безошибочно принимать и перерабатывать информацию, не перегружая его внимание и память. Эта задача очень сложная. От ее решения зависят безопасность, точность, качество, производительность труда оператора. Иначе говоря, информационная модель должна соответствовать психофизиологическим возможностям человека. В этом и заключается требование информационной совместимости.

Оператор - наблюдатель, контролер (например, диспетчер технологической линии или транспортной системы). В деятельности данного типа преобладает удельный вес информационных и концептуальных моделей. Оператор работает как в режиме немедленного, так и отсроченного обслуживания в масштабах реального (настоящего) времени. В деятельности в значительной мере используется аппарат понятийного мышления и опыт, заложенный в образно-концептуальных моделях. Физическая работа играет несущественную роль в деятельности оператора.

Анализ структурных аспектов математического обеспечения тренажеров показал, что основой информационно-моделирующей системы тренажера является подсистема имитации функционирования объекта управления в условиях действия оператора при решении поставленных задач.

Оператор-наблюдатель, контролер (например, диспетчер технологической линии или транспортной системы). В его деятельности преобладает удельный вес информационных и концептуальных моде-20

При разработке и управлении ГАС необходимо принимать во внимание интеллектуальные качества работников для обеспечения совместимости управления системы с возможностями рабочего, который описывает ее функции. Следовательно, описательный уровень системы нужно перенести от основанного на навыках к основанному на правилах и на знании аспектов человеческого поведения. Для определения операторской модели системы используются соответствующие методы анализа познавательных задач. В этой связи встает вопрос о конструкции средств передачи информации между оператором и компонентами автоматизированной системы на физическом и на когнитивном уровне. Передача информации должна совмещаться с информационными режимами на различных уровнях управления системой, т.е. с визуальным, вербальным, осязательным или гибридным способом передачи информации. Информационная совместимость гарантирует минимальную несовместимость между средством и природой информации. Например, визуальный дисплей лучше всего передает пространственную информацию, тогда как звуковой канал можно использовать для передачи текстовой информации.

Из определения следует, что в информационной части АСЗ применяются измерительные преобразователи. Применение в системах защиты измерительных приборов подразумевает наличие человека-оператора, принимающего решения.

В случае применения дистанционного контроля оператор наблюдает за показаниями многочисленных приборов и сравнивает их с нормальными значениями параметров. Прогрессивные системы контроля автоматически выдают информацию о степени отклонения параметров процесса от заданных и оператору достаточно одного беглого взгляда на информационное поле, чтобы для него стало ясным общее состояние технологического процесса.

В государственном стандарте за этим термином закреплено довольно узкое понятие система человек-машина - это такая система, в которой субъект труда находится не непосредственно у объекта труда, а удален от него и осуществляет управление, используя информационную модель, т.е. субъект управления - оператор.

Следующей задачей автоматизации является расширение информационной базы АСУАТ, достигаемое включением в нее сведений, не содержащихся в используемой в настоящее время документации. К их числу могут относиться оценочные показатели гигиенических и эргономических условий труда, предварительные (в том числе экспертные) оценки уровней безопасности технологических операций, типовых образцов оборудования, другие характеристики состояния среды на рабочем месте оператора и т.д. Некоторые дополнительные сведения могут заимствоваться в состав информационной базы АСУАТ из других отделов автоматизированной системы управления производством гари условии их структурной совместимости.

Разработка фундаментальных требований инженерной психологии к формированию общих принципов построения, видов обработки информации и интерактивных свойств дисплеев рассмотренного типа находится на начальной стадии. Различные типы дисплеев идентифицированы по таким общим функциональным признакам, как ввод данных, информационный запрос, меню, система команд, диалоговые возможности. В работе приведены требования инженерной психологии применительно к функциональной классификации экранов, применяемым цветам изображений и методам проектирования экранов. Дополнительная информация, касающаяся повышения производительности и уменьшения ошибок оператора при пользовании вычислительными системами, содержится в работах .

Ни новичок, ни подготовленный оператор не реагируют на всю доступную в системе информацию, за исключением редких случаев, когда информации недостаточно или когда необходимо различать сложные информационные представления. В большинстве решаемых задач реальная система всегда порождает больше информации, чем это необходимо специалисту или чем может воспринять новичок. Назначение тренажера состоит не в представлении всей обычно имеющейся информации, а только той, которая безусловно необходима для обучения,

Изучение процесса принятия решений желательно также по той причине, что интерфейсные системы многомерны . Оценка по одному лишь конечному результату не позволяет выявить, какие из многочисленных потенциальных факторов влияют на конкретный конечный результат . Например, если в новом варианте дисплея используется кодирование потоков (например, энергетических, материальных, информационных) в некоторой системе, то конечные результаты будут зависеть от способа реализации кодирования (четкость и адекватность кодирования) и от соответствия дисплейного варианта определенному контексту заданий (способствуют ли дисплеи улучшению деятельности оператора при выполнении некоторого задания).

Применение подобного иерархического управления в производстве иллюстрирует рис. 7.5. Здесь представлен информационный поток от роботов в автоматизированной гибкой производственной системе. Такие организационные структуры образуют систему диспетчерского (супервизорного) управления, т. е. систему, в которой производственные процессы и производительность труда управляются операторами с помощью терминалов.

В психологических исследованиях пропускной способности человека часто применяются небольшие наборы дискретных стимулов и ответов (например, ряд лампочек и кнопок). Манипулирование такими параметрами, как количество стимулов и ответов, а также распределения их вероятностей часто используются в различных методиках, позволяющих определять пропускную способность не только отдельных информационных блоков, но и всего человеческого канала. В задачах ручного управления оператор должен реагировать на непрерывно меняющийся стимул (например, движения управляемой системы). Поэтому следует считать, что оператор реагирует не только на определенное число дискретных состояний системы (что имеет место в некоторых ситуациях слежения за ступенчатой функцией), но и на непрерывно меняющийся входной сигнал. В случае непрерывного слежения ограничения на переработку информации обычно выражаются через полосу пропускания (измеряемую в герцах), а не через пропускную способность канала (измеряемую в единицах бит/с).

Оценки роли человеческих факторов во время аварии на Три-майл-Айлендской АЭС привели к признанию важности познавательных характеристик для обеспечения высоких профессиональных качеств операторов. Эти характеристики становятся все более важными во всех областях техники (например, на полетной палубе авианосца, при управлении воздушным транспортом, в химико-технологических процессах, в энергетике, при управлении информационной системой данных), поскольку нарастающее использование компьютеров трансформирует роль

В случае применения дистанционного контроля оператор на-блюдае- за показаниями многочисленных приборов и сравнивает и> с нормальными значениями параметров. Прогрессивные системь контроля автоматически выдают информацию о степени отклонения параметров процесса от заданных и оператору достаточно одного беглого взгляда на информационное поле, чтобы лля него стало ясным общее состояние технологического процесс.

До сих пор речь шла только о математических моделях, которые в совокупности должны воспроизводить функционирование всех систем КЛА. При этом основное внимание было сосредоточено на входах моделей и их ядрах. Однако каждая модель ха рактеризуется также набором Уг наблюдаемых параметров. В целом множество наблюдаемых параметров всех моделей образует вектор Уа) = [уи /2>--ч Уе] наблюдаемых параметров КЛА. Совокупность значений этого вектора в процессе штатного и нештатного функционирования систем КЛА определяет пространство его состояний, в котором состояние КЛА на рассматриваемый момент времени может быть обозначено в виде некоторой точки, условно называемой изображающей. Для того, чтобы экипаж, находящийся в тренажере, мог воспринять это состояние КЛА, он должен получить представление об изображав ющей точке через свои органы чувств. Достигается это с помощью информационной модели, представляющей собой формируемую в сознании оператора информацию о КЛА, получаемую с помощью взаимосвязанного комплекса приборов и устройстп, отображающих реальную обстановку полета и состояние систем, а также органов управления ими. В состав информационной модели входят также все сигналы, поступающие опе хатору от объекта управления, минуя систему отображения информации (шум. вибрации, перегрузки и т. п.) . С этой целью в состав тренажера включаются, кроме системы математических моделей, также следующие системы

Безопасность технологического процесса определяется безопасностью составляющих его технологических операций. Специфика нефтегазодобывающего производства требует применения технологических процессов, машин и оборудования, в принципе действия которых содержатся потенциальные опасности для обслуживающего персонала. В совокупности со сложными географо-экономическими и природно-климатическими условиями они формируют определенный уровень интенсивности воздействия на человека неблагоприятных факторов, снижающих безопасность производства. Кроме того, механизация и автоматизация производства, внедрение автоматизированных систем управления, как правило, сопровождаются значительными техническими информационными, пространственными и временными ограничениями для оператора. При определенных условиях это может привести к рассогласованию элементов системы ЧСМ, объективно проявляющему-

На стадии разработки технического предложения проводят сбор и анализ исходных данных исследование информационных и патентных материалов функциональный, операционный анализ аналогов, прототипов и вариантов проектируемой системы изучение деятельности оператора соматографический анализ составление соответствующего раздела пояснительной записки уточнения, при необходимости вносимые в техническое задание.

Свойства машин и оборудования, определяющие зарождение и проявление опасных производственных факторов, необходимо рассматривать исходя из работы человека в единой биомеханической (эрготической) системе ЧМС. Вопросами взаимодействия техники и человека занимается- эргономика. Безопасность выступает здесь в роли ограничения. Известно, что явление травмы возможно при пересечении двух событий субстрата опасности и нахождения человека в опасной зоне, вызванного определенными причинами . Кроме того, человек может сам быть инициатором субстрата опасности в результате ошибочных действий при управлении машиной. Возможность травмирования в эрготической системе ЧМС зависит от реализуемости опасных (взрыв, пожар, падение конструкции, электроудар, влияние радиации) и вредных (шум, вибрация, неблагоприятные метеоусловия) факторов, приводящих к травмам и увеличению ошибок биомеханической перегруженности (неудобство позы, значительные усилия), вызванной неправильным конструированием органов управления, рабочего места информационной перегруженности, вызванной неудовлетворительным проектированием средств отображения информации эстетической и социальной неустроенности в группе операторов.

Ощущения и восприятия лежат в основе более сложной формы отражения - представления. Представление - образ предмета или явлегшя, не воздействующего в данный момент на органы чувств. Сравнивая понятие представления с понятием ощущения и восприятия, можно сказать, что представление - вторичный образ предмета или явления, сохраненный в памяти. Таким образом человек воспринимает отраженную информацию органами чувств, и на ее основе в центральной нервной системе формируется внутренний оперативный образ или концептуальная модель. Концептуальная модель создается в результате осмысливания оператором сложившейся ситуации с учетом стоящих перед ним задач. Она включает в себя алгоритм деятельности оператора, мотивы, знания и ощущения последствий правильного и ошибочного действий, готовность к возможности возникновения аварийной ситуации и т.д. В отличие от информационной концептуальная модель относится к внутренним психическим средствам деятельности оператора.

При перекачке по трубопроводам определенную опасность представляет образование электрических зарядов. Установлено, что количество зарядов, накапливающихся в жидких диэлектриках в единицу времени, пропорционально средней скорости потока в степени 1,875 и диаметру трубопровода в степени 0,825, что позволяет, меняя скорость перекачки жидкости, снизить величину переносимого потоком заряда за единицу времени. С целью обеспечения нормальных условий эксплуатации объектов повышенного давления должны бьггь шире применены автоматизированные системы контроля и управления процессами. Очень важно в системе контроля управления производством предвидеть потенциальную опасность и возможные ошибочные действия операторов всех звеньев. Для обеспечения безаварийности и надежности процессов необходимы надлежащие современные контрольно-измерительные приборы и системы мониторинга, включая информационные центры. Практика эксплуатации многих объектов показывает, что без глубокого системного анализа и оценки отказов технических систем и возможных просчетов в проектировании и сооружении, а также без учета ошибочных действий операторов достичь безопасности не удается. Для того, чтобы сократить (или даже полностью избежать) непредвиденные чрезвычайные ситуации, необходима разработка новых и совершенствование существующих методов прогнозирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций, а также мероприятий по снижению ущерба от них. Кроме того, безаварийность и эффективность могут быть достигнуты как за счет внедрения в технические системы более новых современных защитных и ограничительных средств, так и за счет повышения

Человек в системе человек-машина является устройством по переработке информации и устройством, осуществляющим управляющее воздействие на машину. Информационная совместимость оператора со средой достигается наличием информации об окружающей среде и возможностью оператора принять и переработать эту информацию. Из всего многообразия такой информации рассмотрим информацию, которая специально служит для предотвращения несчастных случаев, пожаров, аварий цвета сигнальные, знаки и звуковые сигналы безопасности. Цвета сигнальные и знаки безопасности нормированы ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности. Этим ГОСТом установлено четыре сигнальных цвета, красный со значением Запрещение, непосредственная опасность, средство пожаротушения желтый - Предупреждение, возможная опасность зеленый - Предписание, безопасность и синий - Указание, информация.

Наиболее сложной задачей при разработке имитационных моделей химико-технологических объектов является разработка и реализация динамических моделей. Используемые для описания динамики объекта системы нелинейных дифференциальных уравнений в частных производных нельзя применять в имитаторе тренажера, так как они не всегда разрешимы относительно всех информационных переменных. Поэтому при имитации динамических режимов коэффициенты усиления рассчитываются по статическим моделям, а изменения параметров во времени учиты- ваются добавочными операторами в виде динамических звеньев первого и второго порядков с чистым запаздыванием.

Операционная система подпрограммы состоит из операторов, реализующих на основе информационного обеспечения последовательный расчет всех недостающих параметров системы, определение невязки DEL 1 и сравнение DEL 1 с точностью EPS FI. Если DEL 1 > EPS FI, то с помощью подпрограммы SUBROUTINE TEMP 1 производится выбор нового значения FI7 Классификация сложных систем по данному признаку далеко не так однозначна, как кажется на первый взгляд. Так, например, АС, с одной стороны (в широком смысле), это типичная производственно-промышленная эргатическая система, результатом функционирования которой является тепловая и электрическая энергия, а эргатиче-ский элемент представлен эксплуатационным персоналом. С другой стороны, немного сузив задачу, мы опустимся до рассмотрения АС как человеко-машинной системы, основу которой составляет лишь часть персонала - оперативная, на которую возложены наиболее ответственные функции принятия решений. Этот персонал - операторы блочного (БЩУ) и других щитов управления. Атомная станция (вернее, ее информационная модель) воплощена для них в совокупности приборов и дисплеев автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП), поставляющих исходную технологическую информацию. Продуктом труда системы оператор - АСУ ТП - щиты управления является управляющая информация, что свидетельствует о принадлежности данной системы к классу информаци-онно-управляющих СЧМ. Понятие сложности пока еще определено недостаточно четко, по крайней мере в аспекте исследования поведения чело-века-оператора. Отдельные части, каскады, блоки, маршруты данных, соединения можно, конечно, сосчитать, и в некотором общем смысле их число соотносится со сложностью. Но та сложность, которая представляет действительный интерес, вероятно, есть нечто вроде взвешенной интеллектуальной нагрузки, ассоциируемой с интерпретацией тестовых данных информационных потоков, например нагрузка, приходящаяся на технического специалиста средней квалификации при выходе системы из строя. Эти способы интерпретации, однако, сами бывают ограничены технологическими стандартами, а также уровнем внимания разработчиков к таким вопросам, как обеспечение модульности конструкции, возможность контроля прохождения сигналов, легкость определения последовательности критических тестов. Поэтому понятие сложности часто оказывается специфическим для данного оборудования или данной технологии. Возможно, рабочий критерий для измерения эффективной сложности должен вырабатываться путем осуществления статисти- Конечная цель динамического распределения - отсутствие сознательных усилий по распределению со стороны пользователя. Когда слишком возрастает рабочая нагрузка, система автоматически принимает на себя большую ее часть, чтобы высвободить человека-оператора. Современные исследования в биокибернетике предлагают интересную перспективу. Полученные в лабораторных исследованиях и проверяемые сейчас в полевых условиях данные свидетельствуют о том, что рабочая нагрузка оператора может быть измерена посредством таких биологических параметров, как частота сердцебиения и элект-ромозговая активность. Мы можем предсказать день, когда биологические датчики станут привычной частью оборудования для пилотов самолетов и других работников, подвергающихся чрезмерной информационной нагрузке. Как использовать эту информацию, избегая в то же время некоторых опасностей автоматизации, рассмотренных выше, - станет захватывающей прО блемой науки о человеческих факторах в будущем. Использование электротактильной системы в качестве информационного канала связано с двумя проблемами. Во-пер-р.ых, с проблемой небольшого диапазона интенсивности от абсолютного порога до болевого, т. е. слишком крутой функциональной зависимостью между воспринимаемой интенсивностью (сенсорной величиной) и интенсивностью электрического тока. Это ограничивает динамический диапазон для передачи информации по электротактильному каналу, так как оператор не способен различать много уровней интенсивности. Однако преимуществом такой крутой функции является относительно низкая величина энергии, необходимой для создания интенсивных уровней ощущения. Во-вторых, существует проблема высокой вариабельности эффекта данного стимула в зависимости от положения электрода и способа прикрепления электрода к коже. Несмотря на эти проблемы, электротактильный канал не был Разработка системы для проектировщика - это преобразование требований к системе в физические механизмы в виде технических срёдств, программного обеспечения и методик, позволяющих выполнить поставленные задачи. Для ИЧФ, разрабатывающего системный проект, это тоже преобразование, но несколько более сложное от физического требования к его поведенческим значениям и от них к реальным физическим механизмам, обеспечивающим их выполнение. Почти все без исключения крупные требования к системе имеют физический характер, например скорость, амплитуда, сопротивляемость изнашиванию, потребление энергии и прочность. И почти никогда не ставится четко выраженного поведенческого требования. Требования к поведению выводятся из условия идеального функционирования системы. Например, система не должна слишком обременять обслуживающий ее персонал или пилот самолета должен иметь хороший обзор из кабины. ИЧФ изучает физическое требование, определяет условия, которые оно предъявляет к поведению, и предлагает реальный механизм, обеспечивающий выполнение этих условий. В упрощенном до абсурда, а поэтому и более ясном примере ИЧФ спрашивает себя Что может означать, что заданная система будет функционировать вне помещения в условиях Арктики Тогда, по-видимому, операторы должны будут работать в рукацицах следовательно, ручки управления придется делать достаточно большими, чтобы облегчить такую работу. Операторы будут замедленно реагировать на изменение ситуации значит, те события, которые требуют быстрой реакции, должны быть как можно больше разделены во времени. Этот пример предельно ясен, но могут быть очень не простые. Например, от оператора может потребоваться отслеживать несколько информационных каналов, которые перекрывают друг друга. Что это значит для оператора Какие физические исполнительные механизмы могут быть рекомендованы, чтобы сократить количество ошибок ИЧФ должен быть занят в этом процессе преобразования в течение всего проектирования, но важ- В таких ситуациях, по мнению Моури (гл. 4), селективное распределение внимания зависит от внутренней модели статистических свойств окружающей среды, которую построй для себя оператор. Источники информации сканируются с частотой, обратно пропорциональной их информационному содержанию , а пары источников информации сканируются в соответствии с их относительной значимостью. Если мысленная модель оператора верна, то, как показывает характер сканирования приборной панели хорошо тренированным летчиком, маршрут сканирования можно использовать в качестве руководства для расположения приборов. Те приборы, которые сканируются часто, следует расположить в центре и на близком расстоянии друг от друга. Пары приборов, которые должны или могут сканироваться последовательно, также следует располагать рядом. Например, в работе использовалась модель смены зрительных фиксаций для оптимального расположения индикаторов на приборной панели посадочной системы самолета Боинг-707 и получено близкое соответствие межд результатами, основанными на модели, и действующими рекомендациями авиационного ведомства. Принято рассматривать ручное управление и слежение как фундаментальную область человеческих факторов вообще и человеческой инженерии в частности. Эта область имеет длинную историю, начинающуюся, вероятно, с лаборатории Дондерса, созданную им для исследований времени реакций реакцию Б-типа (реакцию выбора) можно рассматривать как простейший пример дискретного преследующего слежения. В военное время работы в этой области переросли в исследования управления человеком сложными электромеханическими системами, включая самолеты, морские корабли и орудия. В течение этого периода были разработаны очень общие технические модели че-ловека-оператора, применимые к самым разнообразным задачам. Недавно возникли различные информационные подходы, сосредоточивающиеся преимущественно на познавательных аспектах слежения и управляющей деятельности. Создание новых, более утонченных органов управления, ставшее возможным благодаря компьютерам, а также новых устройств ввода информации и появление задач, касающихся управления в процессе взаимодействия человека с компьютером, обеспечили новую сферу применения методов ручного управления и слежения. Об автоматизированной

информационной

системе «Типовое

решение портала органа

исполнительной

власти города Москвы»

В

целях обеспечения информационной

открытости деятельности системы

городского управления, а также

осуществления доступа граждан и

организаций к сведениям о деятельности

органов исполнительной власти города

Москвы посредством

информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет»: Утвердить Положение

об автоматизированной информационной

системе «Типовое решение портала органа

исполнительной власти города Москвы»

(далее – АИС «ТРПОИВМ») согласно

приложению к настоящему постановлению. Установить, что: 2.1.

Департамент информационных технологий

города Москвы: 2.1.1.

Является государственным заказчиком

создания, эксплуатации и оператором

АИС «ТРПОИВМ»; 2.1.2.Определяет

правила и технические стандарты для

эксплуатации уже существующих официальных

сайтов органов исполнительной власти

города Москвы в информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет». 2.2.Использование программного

обеспечения АИС «ТРПОИВМ» является

обязательным при создании официальных

сайтов органов исполнительной власти

города Москвы в информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет». Контроль за выполнением

настоящего распоряжения возложить на

министра Правительства Москвы,

руководителя Департамента информационных

технологий города Москвы Ермолаева

А.В.

Мэр

Москвы

С.С.

Собянин

ВОПРОС ВНЕСЕН: Министр

Правительства Москвы, руководитель

Департамента информационных технологий

города Москвы А.В.Ермолаев

ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОГЛАСОВАН: Министр

Правительства Москвы, руководитель

Департамента финансов города Москвы В.Е.Чистова

Пресс-секретарь

Мэра Москвы - руководитель пресс-службы

Мэра и Правительства Москвы Г.В.Пенькова

Правовое

управление Правительства

Москвы П.А.Гончаренко

Организационно-аналитическое

управление Правительства Москвы С.Э.Сигачев

Заместитель

Мэра Москвы в Правительстве

Москвы - руководитель

Аппарата Мэра и Правительства

Москвы А.В.Ракова

ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДСТАВЛЕН: Заместитель

руководителя Департамента информационных

технологий города Москвы А.С.Белозёров

Начальник

Правового управления Департамента

информационных технологий города

Москвы, Статс-секретарь И.Н.Сиренко

ИСПОЛНИТЕЛЬ: Сотрудник

ответственный за правовое обеспечение

подготовки проекта, консультант

Правового управления Департамента

информационных технологий города

Москвы А.Г.Гребенщикова

тел. 957-93-21 Разослать: по

списку. Приложение к постановлению

Правительства Москвы от «___» __________ 2012 г.

№_____-ПП ПОЛОЖЕНИЕ

Об

автоматизированной информационной

системе «Типовое решение портала органа

исполнительной власти города Москвы»

1.

Настоящее положение определяет назначение

и правила функционирования автоматизированной

информационной системы «Типовое решение

портала органа исполнительной власти

города Москвы» (далее – АИС «ТРПОИВМ»),

основы информационного взаимодействия

пользователей системы и оператора, а

так же их права и обязанности. 2.

АИС «ТРПОИВМ» представляет собой

автоматизированную информационную

систему города Москвы, содержащую

информацию, программные и аппаратные

средства, обеспечивающие информационное

и технологическое взаимодействие между

оператором и пользователями системы

при создании и информационном наполнении

официальных сайтов органов исполнительной

власти города Москвы в

информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет» (далее – порталы), а

также предоставлении прав доступа к

указанным порталам. 3.

АИС «ТРПОИВМ» является собственностью

города Москвы. 4.

Целями создания АИС «ТРПОИВМ» являются: 4.1.

Упрощение доступа граждан и организаций

к сведениям о деятельности органов

исполнительной власти города Москвы в

информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет» (далее – сеть Интернет). 4.2.

Обеспечение единства подходов к

размещению информации о деятельности

органов исполнительной власти города

Москвы в сети Интернет. 4.3.

Повышение качества предоставления

информации о системе городского

управления города Москвы в сети Интернет,

за счет технологического обеспечения

взаимодействия органов исполнительной

власти с гражданами. 5.

Основной функцией АИС «ТРПОИВМ» является

создание и поддержка порталов на основе

типовых шаблонов интернет-сайтов и

интегрированных в систему электронных

сервисов. 6. Пользователями АИС «ТРПОИВМ»

являются органы исполнительной власти

города Москвы. 7.

Департамент информационных технологий

города Москвы (далее –Оператор): 7.1.

Обеспечивает круглосуточное

функционирование и модернизацию АИС

«ТРПОИВМ». 7.2.

По запросу пользователей создает

порталы, регистрирует пользователей и

предоставляет им необходимые права

доступа для использования функциональных

возможностей порталов. 7.3.

Обеспечивает круглосуточное

функционирование порталов пользователей. 7.4.

Обеспечивает защиту информации,

содержащейся в АИС «ТРПОИВМ» и на

порталах, ее резервное копирование, а

также в необходимых случаях –

восстановление такой информации. 7.5.

Осуществляет методическое обеспечение

функционирования АИС «ТРПОИВМ» и

консультации пользователей. 7.6.

Утверждает регламент функционирования

АИС «ТРПОИВМ» и требования к подключению

и взаимодействию с пользователями. 8.

Отдельные функции Оператора по его

решению могут быть переданы подведомственному

государственному учреждению или иной

организации, в соответствии с

законодательством Российской Федерации

и города Москвы. 9. Оператор

не имеет права разглашать информацию

о пользователях, кроме случаев, когда

законодательством Российской Федерации

предусмотрена обязанность по предоставлению

такого рода информации уполномоченным

государственным органам. 10.

Пользователи осуществляют информационное

наполнение порталов и должны обеспечивать: 10.1.

Достоверность информации, необходимой

для создания портала и передаваемой

Оператору при запросе о его создании и

достоверность информации размещаемой

на портале самим пользователем. 10.2.

Сохранность учетных данных, предоставляемых

оператором для использования функциональных

возможностей порталов, неразглашение

указанных данных и недопущение

использования функциональных возможностей

порталов третьими лицами без согласования

с Оператором. 10.3.

Предоставление информации, необходимой

для работы АИС «ТРПОИВМ», ее своевременную

актуализацию.. 10.4.

Достоверность и актуализацию информации,

содержащейся на порталах, с учетом

требований законодательства Российской

Федерации, нормативных правовых актов

города Москвы. 11. Отношения Оператора и

пользователя определяются регламентом

функционирования АИС «ТРПОИВМ» и

требованиями к подключению и взаимодействию

с пользователями, утверждаемыми

Оператором. 12.

Созданные порталы являются неотъемлемой

составной частью АИС «ТРПОИВМ». 13.

На порталах в обязательном порядке

пользователем системы размещается

следующая информация: 13.1.

Общая информация о пользователе. 13.2.

Информация об участии пользователя в

государственных и иных программах,

международном сотрудничестве, а также

о проводимых им мероприятиях. 13.3.

Информация о нормотворческой деятельности

пользователя. 13.4.

Тексты официальных выступлений и

заявлений руководителей и заместителей

руководителей пользователя. 13.5.

Статистическая информация о деятельности

пользователя. 13.6.

Информация о кадровом обеспечении

пользователя. 13.7.

Информация о работе пользователя с

обращениями граждан и организаций. 14.

Наряду с информацией, указанной в пункте

13 настоящего положения, пользователи

могут размещать на портале иную

информацию. Система (от греч. уэуфзмб, «составленный») -- множество взаимосвязанных объектов и ресурсов, организованных процессом системогенеза в единое целое и противопоставляемое среде. Определение автоматизированной системы дает ГОСТ 34.003-90: система, состоящая из персонала и комплекса средств автоматизации его деятельности, реализующая информационную технологию выполнения установленных функций. То есть автоматизированная система может существовать только там, где имеется персонал, занятый определенной деятельностью. Как правило, речь идет о деятельности, результаты которой полезны кому-то вне зависимости от применяемых инструментов. Автоматизированной информационной системой (АИС) называется организационно-техническая система, являющаяся совокупностью программно-аппаратных средств, предназначенных для автоматизации деятельности, связанной с хранением, передачей и обработкой информации. То есть информационная система является системой информационного обслуживания работников управленческих служб и выполняет технологические функции по накоплению, хранению, передаче и обработке информации . Например, если мы поставим кассирше на стол компьютер и принтер, а начальник кассирши издаст приказ, чтобы она набирала билеты и отчеты в текстовом редакторе, а печатала их на принтере, то получится автоматизированная система. По современным представлениям, очень примитивная, формально гостовскому определению она удовлетворять будет. Необходимо уметь формулировать цели, функции и задачи ИС. Цель -- ситуация или область ситуаций, которая должна быть достигнута при функционировании системы за определенный промежуток времени. Цель может задаваться требованиями к показателям результативности, ресурсоемкости, оперативности функционирования системы либо к траектории достижения заданного результата. Как правило, цель для системы определяется старшей системой, а именно той, в которой рассматриваемая система является элементом . Цели деятельности, определяющие назначение АИС, формулируются одним из двух способов: Специфических целей одного вида деятельности может быть несколько, их автоматизацию в общем иллюстрирует закон Деминга. В ГОСТ 34.003-90 для ее обозначения используется термин цель деятельности. Всякий раз, когда очередной зритель отходит от окошка с билетом в руках, а театр становится чуточку богаче, эта цель деятельности достигается. Качественно новую возможность (отследить, какие места в зрительном зале фактически заняты, а какие свободны) может обеспечить применение технологии штрихового кодирования билетов и сканирование номера билета на входе в зрительный зал. Это позволит с большей выгодой работать театру: продавать билеты на стоячие места (по числу незанятых сидячих мест) и не допускать возможность изготовления второго билета на занятое место . Цель АИС - это измеримый результат, который ожидается достичь в краткосрочный период для того чтобы реализовать стратегическую (долгосрочную) цель. Цели определяют, как будет выполняться стратегия - какие результаты и когда должны быть достигнуты. Цели, как правило, относятся к одной из перспектив развития компании. Таким образом, любой полезный вне самой деятельности результат допустимо считать ее целью. Так, если кассирша не только продает билет, но и в конце рабочего дня составляет для начальства отчет о продажах, составление ежедневного отчета может рассматриваться в качестве еще одной цели деятельности . Функции автоматизированной системы формулируются следующим образом. Совокупность действий автоматизированной системы, направленная на достижение определенной цели, согласно ГОСТ 34.003-90, называется ее функцией. Функция это действие или набор действий, выполняемых над исходным объектом (документом, ТМЦ и прочим) с целью получения заданного результата. Функция автоматизированной системы -- фундаментальное понятие в ГОСТ 34. Автоматизированная система рассматривается, в первую очередь, как сумма своих функций и уж потом как куча «софта» и «железа». Самое главное, что делает система, а из чего она состоит, второстепенно. При описании назначения решения задачи следует сделать акцент на перечень тех функций управления и операций обработки данных, которые будут автоматизированы, при внедрении предлагаемого проекта. Каждой цели деятельности в автоматизированной системе соответствует одна и более функций. Далеко не всегда деятельность автоматизируется полностью. Некоторых целей и после внедрения автоматизированной системы приходится добиваться вручную. С другой стороны, поскольку один и тот же результат в разных условиях может достигаться разными способами, на одну цель деятельности в автоматизированной системе могут быть направлены несколько функций, допустим, продажа билета в кассе и продажа билета по Интернету. Кроме того, всякая автоматизированная система требует определенного обслуживания, поэтому приходится вводить еще понятие вспомогательной функции. Типичный пример -- создание резервной копии данных . Задачи автоматизированной системы. В общем случае при выполнении функции часть работы выполняется персоналом, а часть техникой, скажем, билет выводится на печать автоматически, а выдается покупателю кассиршей вручную. Для достижения функции может быть определена одна или несколько задач, причем каждая из задач сформулирована либо для ручного, либо автоматизированного (с применением ЭВМ), либо автоматического (без участия оператора) выполнения. В ГОСТ 34.003-90 задачей называется последовательность автоматических действий, приводящая к результату заданного вида. Задача -- это наиболее четко формализованная часть автоматизированной деятельности. Можно представить себе функцию, выполняемую полностью автоматически, например, упомянутое выше резервное копирование. В таком случае функция сводится к одной задаче. Одна и та же задача может решаться при выполнении разных функций. Например, если в автоматизированной системе имеется несколько функций для продажи билета, то выполнение каждой из них может в какой-то момент потребовать вывода билета печать . автоматизированный информационный обеспечение программный

blackhack.ru ОК. Настройки, новости, игры.

blackhack.ru ОК. Настройки, новости, игры.