Схема устройства

Существенной разницы не имеет, будем ли мы разводить плату на листочке в клетку, вырезав из картона шаблоны деталей с выводами (хотя я глубоко сомневаюсь, что кто-нибудь будет пользоваться таким методом в 21 веке, когда в каждом доме есть компьютер), либо воспользуемся какой-нибудь программой для разводки печатной платы, например sprint layout. Конечно с помощью sprint layout это сделать будет намного проще, особенно в больших схемах. В обоих случаях сначала мы ставим на рабочее поле деталь с наибольшим количеством выводов в нашем случае это транзистор, допустим VT1, это у нас КТ315. (Ссылка на руководство по пользованию sprint layout будет приведена ниже). Причем поначалу при проектировании у вас печатная плата может напоминать принципиальную схему, ничего страшного, думаю все так начинали. Поставили, дальше соединяем его базу и эмиттер дорожками с резистором R1, также у нас база VT1 соединена с выводом конденсатора С1 и выводом резистора R2. Вместо линий на схеме мы соединяем на печатной плате выводы деталей дорожкой. Еще я взял себе за правило считать количество выводов деталей соединённых на схеме и на печатной плате, у нас должно получиться такое же количество соединенных пятачков.

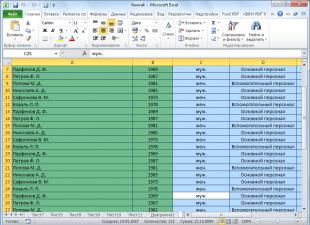

Как видим, с базой у нас на плате также как и на схеме соединено еще 3 вывода, на схеме они помечены красными колечками. Дальше устанавливаем транзистор VT2 - это транзистор кт361, он структуры pnp, но нам это в данный момент все равно, так как он имеет также 3 вывода и в корпусе точно таком же как и кт315. Установили транзистор, далее соединяем его эмиттер с вторым выводом R2, а второй вывод конденсатора С1 с коллектором VT2. Базу VT2 мы соединяем с коллектором VT1, устанавливаем на плату пятачки для подключения динамика ВА1, его мы соединяем одним выводом с коллектором VT2, другим выводом с эмиттером VT1. Вот как все, что описал выглядит на плате:

Продолжаем дальше, мы устанавливаем светодиод, соединяем его с выводом ВА1 и с эмиттером VT2. После мы устанавливаем транзистор VT3, это также кт315 и соединяем его коллектором с катодом светодиода, эмиттер VT3 мы соединяем с минусом питания. Далее мы устанавливаем резистор R4 и соединяем его дорожками с базой и эмиттером транзистора VT3, вывод с базы мы пускаем на щуп Х1. Смотрим, что получилось на плате:

И наконец устанавливаем последние несколько деталей. Установим выключатель питания, соединяя его с плюсом питания дорожкой от одного пятачка и с эмиттером VT2, дорожкой от другого пятачка, соединенного с выключателем. Соединяем этот вывод выключателя с резистором R3, а второй пятачок резистора соединяем с контактами щупа Х2.

Основные правила разработки плат

Проектировать печатные платы наиболее удобно в масштабе 1:1 на миллиметровке или другом материале, на котором нанесена сетка с шагом 5 мм (например, на тетрадном листе). Все отверстия под выводы деталей в печатной плате целесообразно размещать в узлах сетки, что соответствует шагу

2,5 мм на реальной плате. С таким шагом расположены выводы у большинства микросхем в пластмассовом корпусе, у многих транзисторов и других радиокомпонентов. Меньшее

расстояние между отверстиями следует выбирать лишь в тех случаях, когда это крайне необходимо.

Сначала вам надо примерно расставить детали. В первую очередь рисуете точки под выводы микросхемы, потом располагаете мелкие элементы - резисторы, конденсаторы,

а далее большие - реле и т.п. Их размещение обычно связаж с общей конструкцией устройства, определяемой размерам! имеющегося корпуса или свободного места в нем. Часто, осо

бенно при разработке портативных приборов, размеры корпуса определяют по результатам разводки печатной платы Иногда приходится переделывать рисунок печатных провод

ников несколько раз, чтобы получить желаемый результат минимизацию и функциональность.

Если в вашей самоделке не более пяти микросхем, все печатные проводники обычно уцается разместить на одной стороне платы и обойтись небольшим числом проверочных

перемычек, впаянных со стороны деталей.

Попытки изготовить одностороннюю печатную плату для большего числа

цифровых микросхем приводят к резкому увеличению

трудоемкости разводки и чрезмерно большому числу перемычек. В этих

случаях разумнее перейти к двусторонней печатной плате.

Мы будем называть ту сторону платы, где размещены

печатные проводники, стороной проводников, а обратную -

стороной деталей, даже если на ней вместе с деталями

проложена часть проводников. Особый случай представляют

платы, у которых и проводники, и детали размещены на

одной стороне, причем детали припаяны к проводникам без

отверстий. Платы такой конструкции применяют редко.

Микросхемы размещают так, чтобы все соединения на плате

были как можно короче, а число перемычек было

минимальным. В процессе разводки проводников взаимное

размещение микросхем приходится менять не один раз.

Рисунок печатных проводников аналоговых устройств

любой сложности обычно удается расположить на одной

стороне платы. Аналоговые устройства, работающие со

слабыми сигналами, и цифровые на быстродействующих

микросхемах (например, серий КР531, КР1531, К500, КР1554)

независимо от частоты их работы целесообразно собирать

на платах с двусторонним фольгированием. Фольга той

стороны платы, где располагают детали, будет играть роль

общего провода и экрана. Фольгу общего провода не следует

использовать в качестве проводника для большого тока,

например, от выпрямителя блока питания, от выходных

ступеней, от динамической головки.

Далее можно начинать собственно разводку. Лучше заранее измерить и записать размеры мест, занимаемых элементами. Резисторы МЛТ-0,125 устанавливают рядом, соблюдая

расстояние между их осями 2,5 мм, а между отверстиями под

выводы одного резистора - 10 мм. Так же размечают места

%ля чередующихся резисторов МЛТ-0,125 и МЛТ-0,25 либо

цвух резисторов МЛТ-0,25, если при монтаже слегка отогнуть

один от другого (три таких резистора поставить вплотную к

плате уже не удастся). С такими же расстояниями между

выводами и осями элементов устанавливают большинство

малогабаритных диодов и конденсаторов КМ-5 и КМ-6, вплоть до

КМ-66 емкостью 2,2 мкФ. «Толстые» детали (более 2,5 мм)

следует чередовать с «тонкими». Расстояние между

контактными площадками той или иной детали можно увеличить,

если это необходимо.

В этой работе удобно использовать небольшую пластину-

шаблон из стеклотекстолита или другого материала, в

которой с шагом 2,5 мм насверлены рядами отверстия диаметром

1-1,1 мм. На ней можно применить возможное

расположение элементов относительно друг друга.

Если резисторы, диоды и другие детали с осевыми

выводами располагать перпендикулярно печатной плате, можно

существенно уменьшить ее площадь, однако рисунок печатных

проводников усложнится. При разводке следует учитывать

ограничения числа проводников, умещающихся между

контактными площадками, предназначенными для подпайки

выводов радиоэлементов. Для большинства деталей диаметр

отверстий под выводы может быть равен 0,8 мм. Ограничения

на число проводников для типичных вариантов расположения

контактных площадок с отверстиями такого диаметра

приведены на рис. 8.1 (сетка соответствует шагу 2,5 мм на плате).

Между контактными площадками отверстий с

межцентровым расстоянием 2,5 мм провести проводник практически

нельзя. Однако, если у одного или обоих отверстий такая

площадка отсутствует (например, у неиспользуемых выводов

микросхемы), это сделать можно (см. рис. 8.1 - сверху по центру).

Вполне возможна прокладка проводника между контактной

площадкой и краем платы, через который на расстоянии

2,5 мм проходит центр этой площадки (см. рис. 8.1 - справа).

Микросхемы, у которых выводы расположены в

плоскости корпуса (серии 133, К134 и др.)» можно смонтировать,

предусмотрев для этого соответствующие фольговые

контактные площадки с шагом 1,25 мм, однако это заметно

затрудняет и разводку, и изготовление платы. Целесообразнее

чередовать подпайку выводов микросхемы к прямоугольным

площадкам со стороны деталей и к круглым площадкам через

отверстия - на противоположной стороне (рис. 8.2 -

ширина выводов микросхемы показана не в масштабе). Плата

здесь - двусторонняя.

Подобные микросхемы, имеющие длинные выводы

(например, серии 100), можно монтировать так же, как

пластмассовые, изгибая выводы и пропуская их в отверстия

платы. Контактные площадки в этом случае располагают в

шахматном порядке (рис. 8.3).

При разработке двусторонней платы надо постараться,

чтобы на стороне деталей осталось как можно меньше

соединений. Это облегчит исправление возможных ошибок,

налаживание устройства и, если необходимо, его модернизацию.

Под корпусами микросхем проводят общий провод и провод

питания, но подключать их нужно только к выводам питания

микросхем. Проводники к входам микросхем,

подключаемым к цепи питания или общему проводу, прокладывают на

стороне проводников, причем так, чтобы их можно было

легко перерезать при налаживании или усовершенствовании

устройства. Если же устройство настолько сложно, что на

стороне деталей приходится прокладывать и проводники

сигнальных цепей, позаботьтесь о том, чтобы любой из них

был доступен для подключения к нему и перерезания.

При разработке радиолюбительских двусторонних

печатных плат нужно стремиться избегать специальных

перемычек между сторонами платы, используя для этого контактные

площадки соответствующих выводов монтируемых деталей.

Выводы в этих случаях пропаивают с обеих сторон платы.

На сложных платах иногда удобно подпаивать некоторые

детали непосредственно к печатным проводникам.

Когда в качестве общего провода используется сплошной

слой фольги, отверстия под выводы, не подключаемые к

этому проводу, следует раззенковать со стороны деталей.

Обычно узел, собранный на печатной плате, подключают к другим

узлам устройства гибкими проводниками. Чтобы не

испортить печатные проводники при многократных перепайках,

желательно на плате в точках соединений сделать

контактные стойки (удобно использовать штыревые контакты

диаметром 1 и 1,5 мм). Стойки вставляют в отверстия,

просверленные точно по диаметру, и пропаивают. На двусторонней

печатной плате контактные площадки для распайки каждой

стойки должны быть на обеих сторонах.

Предварительную разводку проводников удобно

выполнять мягким карандашом на листе гладкой бумаги. Сторону

печатных проводников рисуют сплошными линиями,

обратную сторону - штриховыми, чтобы не путаться. По

окончании разводки и корректировки чертежа под него кладут

копировальную бумагу красящим слоем вверх и красной или

зеленой шариковой ручкой обводят контуры платы, а также

проводники и отверстия, относящиеся к стороне деталей.

В результате на обороте листа получится рисунок

проводников для стороны деталей.

Далее из фольгированного материала следует вырезать

заготовку соответствующих размеров и разметить ее с

помощью штангенциркуля сеткой с шагом 2,5 мм. Кстати,

размеры платы удобно выбрать кратными 2,5 мм. - в этом случае

размечать ее можно с четырех сторон. Если плата должна

иметь какие-либо вырезы, их делают после разметки.

Двустороннюю плату размечают со стороны, где проводников

больше. После этого фломастером размечают «по клеточкам»

центры всех отверстий, накалывают их шилом и сверлят все

отверстия сверлом диаметром 0,8 мм. Для сверления плат

удобно пользоваться самодельной миниатюрной

электродрелью, которую можно купить на радиорынке.

Обычные стальные сверла при обработке

стеклотекстолита довольно быстро тупятся; затачивают их небольшим

мелкозернистым бруском, не вынимая сверла из патрона.

После сверления платы заусенцы с краев отверстий снимают

сверлом большего диаметра или мелкозернистым бруском.

Плату обезжиривают, протерев салфеткой, смоченной

спиртом или ацетоном, после чего, ориентируясь на положение

отверстий, переносят на нее нитрокраской рисунок печатных

проводников в соответствии с чертежом. Для этого обычно

используют стеклянный рейсфедер, но лучше изготовить

простой самодельный чертежный инструмент. К концу

обломанного ученического пера припаять укороченную до 10-15 мм

инъекционную иглу диаметром 0,8 мм. Рабочую часть иглы

надо зашлифовать мелкозернистой наждачной бумагой.

В воронку инструмента каплями заливают нитрокраску и,

осторожно взяв ее в губы, слегка дуют, для того чтобы

краска прошла через канал иглы. После этого надо лишь следить

за тем, чтобы воронка была наполнена краской не менее чем

наполовину. Нужную густоту краски определяют опытным

путем по качеству проводимых линий. При необходимости

ее разбавляют ацетоном или растворителем 647. Если же

надо сделать краску более густой, ее оставляют на некоторое

время в открытой посуде.

В первую очередь рисуют контактные площадки, затем

проводят соединения между ними, начиная с тех участков,

где проводники расположены тесно. После того как рисунок

в основном готов, следует по возможности расширить

проводники общего провода и питания, что уменьшит их

сопротивление и индуктивность, а значит, повысит стабильность

работы устройства. Целесообразно также увеличить

контактные площадки, особенно те, к которым будут припаяны

стойки и крупногабаритные детали. Для защиты больших

поверхностей фольги от травильного раствора их

заклеивают любой липкой пленкой. Если вы ошиблись при нанесении

рисунка, не торопитесь сразу же все исправлять - поверх

неверно нанесенного проводника проложите правильный,

а лишнюю краску удалите при окончательном исправлении

рисунка (его проводят, пока краска не засохла). Острым

скальпелем или бритвой прорезают удаляемый участок по

границам, после чего его выскребают. Специально сушить

нитрокраску после нанесения рисунка не нужно. Пока вы

исправляете плату, отмываете инструмент - краска просохнет.

Травление печатных плат

Чтобы получить проводники после нанесения рисунка на фольгу, плату следует вытравить. Основным материалом для травления служит раствор хлорного железа. Для его получения нужно насыпать в стакан примерно 3/4 порошка хлорного железа и залить теплой водой. Для травления используйте стеклянную или пластмассовую посуду, например фотографическую кювету. Положите плату в раствор рисунком вверх, чтобы вся поверхность платы была залита раствором. Процесс травления ускоряется, если сосуд покачивать или подогревать. При травлении образуются ядовитые испарения, поэтому работайте либо в хорошо проветриваемом помещении, либо на открытом воздухе. Периодически проверяйте состояние платы, приподнимая ее для осмотра деревянными или пластмассовыми палочками - металлические инструменты и приспособления для этой цели применять нельзя. Убедившись в том, что фольга в незащищенных местах полностью исчезла, прекратите процесс травления. Перенесите плату, например с помощью бельевой прищепки, под струю проточной воды и тщательно промойте, после чего просушите ее при комнатной температуре. Если вы собираетесь использовать раствор повторно, слейте его в плотно закрывающуюся посуду и храните в прохладном темном месте. Учтите, что при повторном использовании эффективность раствора снижается. При работе с раствором хлорного железа помните, что он не должен попадать на руки и другие открытые части тела, а также на поверхности ванн и раковин, поскольку на последних могут остаться трудно смываемые желтые пятна. Раствор хлорного железа можно изготовить и другим способом: обработать железные опилки соляной кислотой. Возьмите 25 весовых частей 10-процентной соляной кислоты и смешайте с одной весовой частью железных опилок. Выдержите смесь в плотно закрытой посуде в темном месте 5 суток. Переливая раствор в сосуд для травления, не взбалтывайте его: осадок должен остаться в той посуде, в которой раствор готовился. Длительность процесса травления платы в растворе хлорного железа обычно составляет 40-50 минут и зависит от концентрации раствора, его температуры, толщины фольги. Растворы для травления плат можно приготовить не только на основе хлорного железа. Для многих радиолюбителей более доступным может оказаться водный раствор медного купороса и поваренной соли. Приготовить его нетрудно - растворите в 500 мл горячей воды (температура около 80 °С) 4 столовые ложки поваренной соли и 2 столовые ложки растолченного в порошок медного купороса. Эффективность раствора повышается, если его выдержать в течение 2-3 недель. Время травления платы в таком растворе - три часа и более. Значительного сокращения периода травления можно добиться, используя растворы на основе кислот. Процесс травления платы, например, в концентрированном растворе азотной кислоты, длится всего 5-7 минут. После травления плату тщательно промойте водой с мылом. Хорошие результаты дает применение раствора соляной кислоты и перекиси водорода. Для его приготовления возьмите 20 частей (по объему) соляной кислоты плотностью 1,19 г/см3, 40 частей аптечной перекиси водорода и 40 частей воды. Сначала смешайте воду с перекисью водорода, затем осторожно добавьте кислоту. Рисунок в этом случае делается нитрокраской. Растворы на основе кислот заливайте в стеклянную или керамическую посуду, работайте с ними только в хорошо проветриваемых помещениях. Представляет интерес способ гальванического травления плат. Для этого потребуется источник постоянного тока напряжением 25-30 В и концентрированный раствор поваренной соли. При помощи зажима «крокодил» соедините положительный полюс источника с не закрашенными участками фольги платы, а к оголенному и свернутому в петлю концу провода, идущему от отрицательного полюса источника, прикрепите ватный тампон, обильно пропитанный раствором соли. Перемещайте его по поверхности платы, слегка прижимая к фольге. Движение тампона должно напоминать вырисовывание цифры 8. Фольга при этом будет как бы «смываться». По мере загрязнения меняйте вату.

Радиолюбители советуют

Довольно быстро изготавливать печатные платы, используя лазерный принтер (или копир), утюг и пленку фирмы Techniks или DynaArt (все остальное - фольгированный текстолит, хлорное железо, сверла - как обычно), предлагают нам профессиональные радиолюбители. Пленка и утюг нужны для того, чтобы перенести рисунок печатной платы на медь. Подготовив рисунок печатной платы с помощью любого пакета для разработки печатных плат или какого-нибудь редактора для рисования картинок, делаем пробную печать. Выводим на чистый лист изображение печатной платы. Затем вырезаем из пленки фрагмент с запасом около 1 см с каждой стороны. Приклеиваем его скотчем глянцевой стороной к бумаге поверх рисунка. Вставляем лист с пленкой в принтер и печатаем еще раз. Получаем пленку с нанесенным на нее изображением печатной платы. Затем готовим текстолит. По-моему, для этого великолепно подходит чистящее средство «Суржа» (не пренебрегайте элементарными нормами безопасности - используйте резиновые перчатки). После промывания и высушивания платы прикладываем к ней тонером пленку и проглаживаем утюгом в течение 1,5-4 минут при температуре 135-160 °С. Когда плата остывает, под струей воды аккуратно снимаем пленку- рисунок перенесен. Осматриваем плату и при наличии огрехов подправляем их спиртовым маркером. Теперь можно травить с помощью раствора хлорного железа. Очистить тонер с готовой платы можно старым лезвием, пользуясь им как скребком. Для производства двусторонних печатных плат подойдет этот же метод. Для совмещения слоев можно применить такую хитрость: нарисовать три опорные точки на обоих слоях в одном и том же месте - лучше всего по периметру платы. После переноса первого слоя сверлим в этих точках отверстия. Совмещаем точки на пленке для второй стороны с отверстиями. Для пленки Techniks этот вариант не подходит, так как она непрозрачная. Можно сделать так: на рисунке печатной платы добавляются 4 параллельные линии в обоих слоях на расстоянии 5 мм от границы платы. После переноса первого слоя прикладываем линейку поверх линии и продлеваем до конца заготовки. Делаем отметку на торцах заготовки и переносим линии на другую сторону платы. Совмещается вторая пленка с линиями - можно переводить второй слой. Качество таких плат очень хорошее. Существует технология изготовления печатных плат с помощью обычной чертежной кальки. Она мало отличается от технологии со специальной пленкой. Перед применением кальку необходимо пропустить через принтер или прогладить утюгом для устранения термоусадки. Дальше - все аналогично. После остывания плату с тонером и калькой опускаем в теплую воду, ждем, пока калька размокнет, и аккуратно тряпочкой скатываем бумагу. После этого подправляем маркером. Надо отметить, что качество плат при этом несколько хуже, но значительно дешевле. Для нанесения рисунка на плату можно пользоваться и спиртовым маркером (лучше всего немецким), но это подходит лишь для простых плат в единичном экземпляре. Качество - как с калькой, а трудностей - неизмеримо больше. Но для простых вещей подойдет.

Компоновка радиодеталей на плате

Многие говорят, что сделать свою первую печатную плату очень сложно, но на самом деле это очень просто.

Сейчас я расскажу парочку известных способов, как изготовить печатную плату в домашних условиях.

Для начала коротенький план как изготавливается печатная плата:

1.Подготовка к изготовлению

2.Рисуются токопроводящие дорожки

2.1Рисуем лаком

2.2Рисуем маркером или нитрокраской

2.3Лазерная утюжка

2.4Печать с пленочным фоторезистом

3.Травление платы

3.1Травление хлорным железом

3.2Травление медным купоросом с поваренной солью

4.Лужение оловом

5.Сверление

1. Подготовка к изготовлению печатной платы

Для начала нам понадобится лист фольгированного текстолита, ножницы по металлу или ножовка по металлу, обычная терка для карандашей и ацетон.

Аккуратно вырезаем необходимый кусочек фольгированного текстолита. Затем необходимо зачистить аккуратно наш текстолит, с медной стороны, теркой для карандаша до блеска, потом протереть нашу заготовку ацетоном (это сделано для обезжиривания).

Рис 1. Вот моя заготовка

Все готово, теперь не прикасайтесь до блестящей стороны, а то опять придется обезжиривать.

2. Рисуем токопроводящие дорожки

Это дорожки, по которым будет проводится ток.

2.1 Рисуем дорожки лаком.

Этот способ самый давний и саамы простой. Нам понадобится самый простой лак для ногтей.

Аккуратненько рисуем лаком для ногтей дорожки токопроводящие дорожки. Будьте внимательны, поскольку лак иногда расплывается и дорожки сливаются. Даем лаку высохнуть. Вот и все.

Рис 2. Дорожки, рисованные лаком

2.2 Рисуем дорожки нитрокраской или маркером

Этот способ ничем не отличается от предыдущего, только рисуется все намного проще и быстрее

Рис 3. Дорожки, рисованные нитрокраской

2.3 Лазерная утюжка

Лазерная утюжка один из самых распространенных способов изготавливать печатные платы. Способ не трудоемок и занимает мало времени. Я лично не пробовал этот способ, но многие знакомые используют его с огромным успехом

Для начала нам необходимо распечатать на лазерном принтере чертеж нашей печатной платы. Если нет лазерного принтера, можно напечатать на струйном, а затем наделать копий на ксероксе Для составления чертежей я использую программу Sprint-Layout 4.0. Только при печати будьте внимательны с использованием зеркала, многие не раз убивали платы таким способом.

Печатать мы будем на каком-нибудь старом ненужном журнале с глянцевой бумагой. Перед печатью, настройте ваш принтер на максимальный расход тонера, это избавит от многих проблем.

Рис 4. Печать чертежа на глянцевой журнальной бумаге

Теперь аккуратненько вырезаем наш чертеж в виде конверта.

Рис 5. Конверт со схемой

Теперь вкладываем нашу заготовку в конверт и аккуратно заклеиваем ее сзади скотчем. Заклеиваем так, что бы текстолит ни шевелился в конверте

Рис 6. Готовый конверт

Теперь утюжим конверт. Стараемся не пропустить ни одного миллиметра. От этого зависит качество платы

Рис 7. Утюжка платы

Когда утюжка будет закончена, аккуратно ложем конверт в посуду с теплой водой

Рис 8. Размачиваем конверт

Когда конверт размок, скатываем бумагу без резких движений, что бы ни повредить тонер дорожек. Если есть дефекты, возьмите маркер для дисков cd или dvd, и поправьте дорожки.

Рис 9. Почти готовая плата

2.4 Изготовление печатной платы с помощью пленочного фоторезиста

Как и в предыдущем способе, изготавливаем чертеж с помощью программки Sprint-Layout 4.0 и нажимаем печать. Печатать мы будем на специальной пленке для печати на струйных принтерах. Поэтому настраиваем печать: Снимаем стороны ф1, м1, м2; В опциях ставим галочки Негатив и Рамка.

Рис 10. Настройка печати

Настраиваем принтер на черно белую печать и в настройке цветов выставляем максимальную интенсивность.

Рис 11. Настройка принтера

Печатаем на матовой стороне. Эта сторона рабочая, определить её можно по прилипанию её к пальцам.

После печати, наш шаблон ложем сохнуть.

Рис 12. Сушим наш шаблон

Теперь отрезаем нужный нам кусочек пленки фоторезиста

Рис 13. Пленка фоторезиста

Аккуратно снимаем защитную пленку (она матовая), приклеиваем его к нашей заготовке текстолита

Рис 14. Клеим к текстолиту фоторезист

Клеить нужно аккуратно, и помните, чем лучше вы прижмете фоторезист, тем качественней будут дорожки на плате. Вот примерно, что должно получится.

Рис 15. Фоторезист на текстолите

Теперь с пленки, на которой мы печатали, вырезаем наш чертеж и прикладываем его на наш фоторезист с текстолитом. Не перепутайте стороны, а то получится зеркало. И накрываем стеклом

Рис 16. Прикладываем пленку с чертежом и накрываем стеклом

Теперь берем ультрафиолетовую лампу и засвечиваем наши дорожки. Для каждой лампы, свои параметры для проявления. Поэтому расстояние до платы и время свечения выбирайте сами

Рис 17. Засвечиваем дорожки ультрафиолетовой лампой

Когда засветились дорожки, берем небольшую пластмассовую посуду делаем раствор 250 грамм воды ложка соды и опускаем туда нашу плату уже без шаблона нашей платы и второй прозрачной пленки фоторезиста.

Рис 18. Ложем плату в содовый раствор

Секунд через 30, проявляется наша печать дорожек. Когда закончится растворение фоторезиста, получится наша плата, которую и хотели. Промываем тщательно под струей воды. Все готово

Рис 19. Готовая плата

3. Травление новой печатной платы. Травление – это способ убрать лишнюю медь с текстолита.

Для травления используют специальные растворы, которые делаются в пластмассовой посуде.

После изготовление раствора, туда опускается печатная плата и травится в течении определенного времени. Ускорить время травления можно, поддерживая температуру раствора в районе 50-60 градусов и постоянном перемешивании.

Не забывайте использовать резиновые перчатки при работе, а затем хорошо мыть руки с мылом.

После протравки платы, нужно хорошо промыть плату под водой и снять остатки лака (краски, фоторезиста) обычным ацетоном или жидкостью для снятия лака.

Теперь немного о растворах

3.1 Травление хлорным железом

Один из самых известных способов травления. Для травления используется хлорное железо и вода с отношением 1:4. Где 1 это хлорное железо, 4 – вода.

Готовится просто: в посуду насыпается нужное количество хлорированного железа и заливается теплой водой. Раствор должен получится зеленого цвета.

Время травления платы размером 3х4 сантиметра, в районе 15 мин

Достать можно хлорное железо на рынке или в магазинах радиоэлектроники.

3.2 Травление медным купоросом

Этот способ не так распространен, как предыдущий, но тоже встречается часто. Я лично пользуюсь этим способом. Этот способ намного дешевле предыдущего, да и достать компоненты проще.

В посуду засыпаем 3 ложки столовой поваренной соли, 1 ложку медного купороса и заливаем водой 250 грамм температурой 70 градусов. Если все правильно, раствор должен стать бирюзовым, а чуть погодя зеленым. Для ускорения процесса надо перемешивать раствор.

Время травления платы размером 3х4 сантиметра, в районе одного часа

Достать медный купорос можно в магазинах сельхоз продукции. Медный купорос — это удобрение синего цвета. Имеет форму кристального порошка. Устройство защиты АКБ от полной разрядки

Здравствуйте уважаемый посетитель. Я знаю зачем вы читаете эту статью. Да да знаю. Нет что вы? Я не телепат, просто я знаю почему вы попали именно на эту страничку. Наверняка…….

И снова мой знакомый Вячеслав (SAXON_1996) Хочет поделится своей наработкой по колонкам. Слово Вячеславу Досталась как — то мне одна колонка 10МАС с фильтром и высокочастотным динамиком. Я долго не…….

Печатная плата представляет собой элемент конструкции, который состоит из диэлектрической основы и медных проводников, которые нанесены на основу в виде металлизированных участков. Она обеспечивает соединение всех радиоэлектронных элементов цепи.

Печатная плата имеет ряд преимуществ по сравнению с объемным (навесным) монтажом с использованием кабелей и проводов:

- высокая плотность монтажа радиокомпонентов и их соединений, в результате чего значительно сокращаются габариты и вес изделия;

- получение проводников и экранирующих поверхностей, а также радиоэлементов в едином технологическом цикле;

- стабильность, повторяемость таких характеристик, как емкость, проводимость, индуктивность;

- высокое быстродействие и помехозащищенность схем;

- стойкость к механическим и климатическим воздействиям;

- стандартизация и унификация технологических и конструктивных решений;

- надежность узлов, блоков и самого устройства в целом;

- повышенная технологичность в результате комплексной автоматизации сборочных работ и контрольно-регулировочных действий;

- низкая трудоемкость, материалоемкость и себестоимость.

Печатная плата имеет также и недостатки, но их совсем немного: ограниченная ремонтопригодность и высокая сложность добавления изменений конструкции.

К элементам таких плат относятся: диэлектрическое основание, металлизированное покрытие, представляющее собой рисунок печатных проводников, контактных площадок; фиксирующие и монтажные отверстия.

Требования, которые предъявляет к этим изделиям ГОСТ

- Печатные платы должны иметь однородную по цвету диэлектрическую основу, которая должна быть монолитна по структуре, не содержать внутренних пузырьков, раковин, инородных включений, трещин, сколов, расслоений. Однако допускаются одиночные царапины, вкрапления металла, следы одиночного удаления непротравленного участка, а также проявление структуры, которое не меняет электрические параметры изделия, не уменьшает допустимого расстояния между элементами рисунка.

- Рисунок - четкий, с ровным краем, без вздутий, разрывов, отслоений, следов инструмента. Допускаются незначительные местные протравы, но не более пяти точек на квадратный дециметр, при условии, что остальная ширина дорожки будет соответствовать минимально допустимой; царапины длиной до шести миллиметров и глубиной до 25 микрон.

Для улучшения коррозионных характеристик и повышения паяемости поверхность платы покрывают электролитическим составом, который должен быть сплошным, без отслоений, разрывов и подгаров. Фиксирующие и монтажные отверстия необходимо располагать в соответствии с чертежом. Допускается иметь отклонения, определенные классом точности платы. С целью улучшения надежности пайки на все внутренние поверхности монтажных отверстий напыляют слой меди, толщина которого должна быть не менее 25 мкм. Этот процесс называют - металлизация отверстий.

Что такое классы печатных плат? Под этим понятием подразумевают классы точности изготовления плат, они предусмотрены ГОСТом 23751-86. В зависимости от плотности рисунка печатная плата имеет пять выбор которого определяется уровнем технического оснащения предприятия. Первый и второй классы не требуют высокоточного оборудования и считаются дешевыми в производстве. Четвертый и пятый классы требуют специальных материалов, специализированного оборудования, идеальной чистоты в производственных помещениях, поддержания температурного режима. Отечественные предприятия массово выпускают печатные платы третьего класса точности.

Sprint-Layout

Программа с простым и понятным интерфейсом предназначена для конструирования печатных плат, имеющих невысокую сложность. Используется любителями радиоэлектроники при создании плат для электронных устройств с целью автоматизации процесса проектирования.

Eagle

Eagle

Популярная компьютерная программа, специально созданная для новичков и любителей радиоэлектроники. Позволяет вычерчивать принципиальные электрические схемы и печатные платы не выше средней сложности.

Отечественная русскоязычная программа предназначена как для профессионалов, так и радиолюбителей. Применяется для создания плат в ручном или автоматическом режиме. Распространяется в 2 версиях - бесплатной (с ограничениями) и платной.

Бесплатная, простая в изучении и работе программа предназначена для ручного конструирования плат, имеющих малую и среднюю сложность. Имеется возможность помимо встроенной библиотеки электронных компонентов, создавать собственную базу, что сделало ее популярной среди радиолюбителей.

Altium Designer

Altium Designer

Профессиональное программное обеспечение для создания широкого спектра электронных плат и устройств различной сложности. Позволяет на высоком уровне осуществлять разработку и проектирование печатных плат. Применяется во многих отраслях промышленности, занимающихся электронными устройствами.

FreePCB

FreePCB

Программный продукт, который широко используют профессионалы при разработке и конструировании печатных плат различной сложности. Распространяется бесплатно, что позволяет использовать ПО на многих предприятиях народного хозяйства и в частных компаниях, которые занимаются выпуском электронных устройств.

Kicad

Kicad

Бесплатная русскоязычная профессиональная программа, позволяющая разрабатывать печатные платы и электрические схемы малой, средней и высокой сложности. Создавать платы и размещать на них компоненты можно в ручном и автоматическом режиме.

DesignSpark PCB

DesignSpark PCB

Бесплатная программа, которая позволяет разрабатывать электрические схемы и печатные платы электронных устройств на профессиональном уровне. Программа снабжена мощной библиотекой электронных компонентов и имеет функцию автотрассировки.

PCB123

PCB123

Программный продукт с помощью которого любители и профессионалы могут осуществлять проектирование и разработку схем и плат любой сложности с созданием трехмерного изображения. Программа распространяется бесплатно.

TopoR

TopoR

Платная высокопроизводительная программа, выпущенная отечественным производителем, предназначена для проектирования и изготовления плат любой сложности. Внешний вид получаемой платы можно наглядно увидеть на трехмерном изображении, которое можно построить в этой же программе.

EDWinXP

EDWinXP

Платное профессиональное программное обеспечение, применяемое для проектирования плат и разработки электронных устройств различной сложности. Программу можно загрузить и бесплатно, но время действия такой программы ограничено (14дней).

P-CAD

P-CAD

Мощная и одна из самых первых профессиональных автоматизированных программ по проектированию печатных плат. Позволяет проектировать платы любой сложности. В настоящее время используется версия программы, которая была выпущена в 2006 году.

Платная профессиональная программа, создана для проектирования как легких, так и сложных односторонних, двухсторонних и многослойных плат. Функции, которые имеются в программе, позволяют моделировать, проводить различные проверки и полностью подготовить плату к производству. Существует ознакомительная версия программы, которая ограничена количеством дней ее применения (30).

blackhack.ru ОК. Настройки, новости, игры.

blackhack.ru ОК. Настройки, новости, игры.