Пост содержит фотографии, видео и схемы.

Идея фоторезистивного метода очень проста. Медь на печатной плате сверху покрыта специальным веществом. Если на это вещество попадает свет, то оно потом растворяется в проявителе. Если свет не попал, то в проявителе вещество остаётся красителем. Процесс изготовления платы состоит из четырёх частей:

1. Создаём прозрачную маску на которой размечено что с чем соединять

1. Светим на плату с веществом через эту маску

2. Бросаем плату в проявитель: на плате окрашены только места, размеченные на маске

3. Бросаем плату в травитель: он съест всю медь, кроме окрашеной

Создание схемы

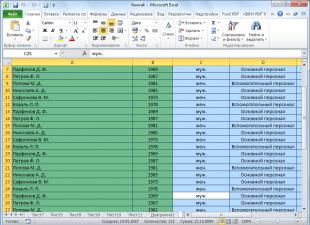

Первый шаг создания печатной платы вполне очевиден: надо создать схему того, что будет на плате. Довольно стандартной программой для этого является Eagle CAD . Не смотря на то, что программой довольно сложно овладеть (мне так кажется, что она совершенно отвратительна в использовании), Eagle CAD пользуются очень многие. Пользователей так много, что производители и поставщики деталей иногда создают библиотеки компонентов.В рамках этого поста мы будем делать довольно простое устройство: плату, разводящую контакты для ATTiny. Так, чтобы можно было воткнуть в плату чип, питание и программатор.

Сначала нарисуем простенькую схему, а потом, нажав «Switch to board» расположим компоненты на макете платы.

Схему и разводку платы можно .

Печать макета

Подготовим макет к печате. Надо убедиться, что включены только слои с Bottom, Pads, Vias, Dimension. В меню печати надо включить Mirror и Black. Таким образом макет будет отражен и напечатан лишь черным цветом. Не знаю, есть ли более удобный способ, но я распечатал макет в PDF, сконвертировал PDF в TIFF с довольно прилиным разрешением, а потом в текстовом редакторе размножил картинку, чтобы заполнить лист:

Отмечу, что я печатал две схемы, одну – на сегодня, а другую – на потом.

Документ готов. Печатаем на прозрачной плёнке. Я использовал плёнку от MG Chemicals . Хоть она и предназначена для лазерных принтеров, я использовал свой струйный Lexmark. Минус: чернила легко смазать рукой.

Подготовка платы

Очевидно, что для фоторезистивного процесса необходима плата, покрытая специальным веществом. Можно купить это вещество и покрывать плату самому, но я решил купить готовую . Вырежим из платы кусочек, соответствующий размерам схемы. Я использовал аппарат Dremel для вырезания:

Экспонирование

Всё готово для экспонирования платы. Опыт показывает, что струйный принтер может не дать нужной плотности (то есть чёрный с виду на самом деле будет пронизан мелкими дырочками). Бороться с этим не сложно: можно совместить два или три слоя распечатки. Вот так:

Снимем с платы защитный слой (белая тонка плёночка) и положим её на основу (книжка по электронике даёт +3 к удаче). Плату укроем плёнкой с распечаткой и прижмём это дело стеклом:

Конструкция должна простоять под сильной лампой минут 10:

Проявка

Пока плата экспонируется, разведём проявитель. На коробочке проявителя написана пропорция и рекомендуемая температура. Я взял проявитель от MG Chemicals . Он разводится в любой пластиковой посудине в соотношении 1 к 10:

Проявитель готов, десять минут уже прошло. Берём плату и кидаем её в проявитель:

Травление

Споласкиваем плату в воде и кидаем её в травитель. Я использовал хлорное железо от MG Chemicals . Рекомендуемая температура – 50° C, но я травил при комнатных 25° С. Травилось минут 20:Получится что-то вроде этого:

Зачистка

Оставшийся краситель легко удаляется спиртованными тряпочками:В результате остаётся чистенькая плата:

Отверстия

Дыры дырявить просто. Я использовал тот же аппарат Dremel :Получается почти уже готовая плата:

Компоненты

Цепляем на плату необходимые компоненты и припаиваем их к медной основе:

Результат

Плата получилась что надо, хоть друзьям показывай:

Впрочем, не всем друзьям объяснишь, что это такое…

Безопасность

Процесс изготовления плат этим методом предполагает работу со всякой химической дрянью.Во-перых, не сливайте химическую дрянь в раковину или туалет. В интернете много советов о том, что с этой дрянью делать.

Во-вторых эта химическая дрянь портит одежду, оставляет пятна на руках и делает что-то совсем страшное с глазами. Пожалуйста, используйте средства безопасности! К примеру, я использовал резиновые перчатки, очки и передник из шторы для душа:

Я буду рад ответить на вопросы, услышать предложения как этот процесс можно улучшить, ну и, конечно, дополнить пост любой упущенной информацией.

Многие говорят, что сделать свою первую печатную плату очень сложно, но на самом деле это очень просто.

Сейчас я расскажу парочку известных способов, как изготовить печатную плату в домашних условиях.

Для начала коротенький план как изготавливается печатная плата:

1.Подготовка к изготовлению

2.Рисуются токопроводящие дорожки

2.1Рисуем лаком

2.2Рисуем маркером или нитрокраской

2.3Лазерная утюжка

2.4Печать с пленочным фоторезистом

3.Травление платы

3.1Травление хлорным железом

3.2Травление медным купоросом с поваренной солью

4.Лужение оловом

5.Сверление

1. Подготовка к изготовлению печатной платы

Для начала нам понадобится лист фольгированного текстолита, ножницы по металлу или ножовка по металлу, обычная терка для карандашей и ацетон.

Аккуратно вырезаем необходимый кусочек фольгированного текстолита. Затем необходимо зачистить аккуратно наш текстолит, с медной стороны, теркой для карандаша до блеска, потом протереть нашу заготовку ацетоном (это сделано для обезжиривания).

Рис 1. Вот моя заготовка

Все готово, теперь не прикасайтесь до блестящей стороны, а то опять придется обезжиривать.

2. Рисуем токопроводящие дорожки

Это дорожки, по которым будет проводится ток.

2.1 Рисуем дорожки лаком.

Этот способ самый давний и саамы простой. Нам понадобится самый простой лак для ногтей.

Аккуратненько рисуем лаком для ногтей дорожки токопроводящие дорожки. Будьте внимательны, поскольку лак иногда расплывается и дорожки сливаются. Даем лаку высохнуть. Вот и все.

Рис 2. Дорожки, рисованные лаком

2.2 Рисуем дорожки нитрокраской или маркером

Этот способ ничем не отличается от предыдущего, только рисуется все намного проще и быстрее

Рис 3. Дорожки, рисованные нитрокраской

2.3 Лазерная утюжка

Лазерная утюжка один из самых распространенных способов изготавливать печатные платы. Способ не трудоемок и занимает мало времени. Я лично не пробовал этот способ, но многие знакомые используют его с огромным успехом

Для начала нам необходимо распечатать на лазерном принтере чертеж нашей печатной платы. Если нет лазерного принтера, можно напечатать на струйном, а затем наделать копий на ксероксе Для составления чертежей я использую программу Sprint-Layout 4.0. Только при печати будьте внимательны с использованием зеркала, многие не раз убивали платы таким способом.

Печатать мы будем на каком-нибудь старом ненужном журнале с глянцевой бумагой. Перед печатью, настройте ваш принтер на максимальный расход тонера, это избавит от многих проблем.

Рис 4. Печать чертежа на глянцевой журнальной бумаге

Теперь аккуратненько вырезаем наш чертеж в виде конверта.

Рис 5. Конверт со схемой

Теперь вкладываем нашу заготовку в конверт и аккуратно заклеиваем ее сзади скотчем. Заклеиваем так, что бы текстолит ни шевелился в конверте

Рис 6. Готовый конверт

Теперь утюжим конверт. Стараемся не пропустить ни одного миллиметра. От этого зависит качество платы

Рис 7. Утюжка платы

Когда утюжка будет закончена, аккуратно ложем конверт в посуду с теплой водой

Рис 8. Размачиваем конверт

Когда конверт размок, скатываем бумагу без резких движений, что бы ни повредить тонер дорожек. Если есть дефекты, возьмите маркер для дисков cd или dvd, и поправьте дорожки.

Рис 9. Почти готовая плата

2.4 Изготовление печатной платы с помощью пленочного фоторезиста

Как и в предыдущем способе, изготавливаем чертеж с помощью программки Sprint-Layout 4.0 и нажимаем печать. Печатать мы будем на специальной пленке для печати на струйных принтерах. Поэтому настраиваем печать: Снимаем стороны ф1, м1, м2; В опциях ставим галочки Негатив и Рамка.

Рис 10. Настройка печати

Настраиваем принтер на черно белую печать и в настройке цветов выставляем максимальную интенсивность.

Рис 11. Настройка принтера

Печатаем на матовой стороне. Эта сторона рабочая, определить её можно по прилипанию её к пальцам.

После печати, наш шаблон ложем сохнуть.

Рис 12. Сушим наш шаблон

Теперь отрезаем нужный нам кусочек пленки фоторезиста

Рис 13. Пленка фоторезиста

Аккуратно снимаем защитную пленку (она матовая), приклеиваем его к нашей заготовке текстолита

Рис 14. Клеим к текстолиту фоторезист

Клеить нужно аккуратно, и помните, чем лучше вы прижмете фоторезист, тем качественней будут дорожки на плате. Вот примерно, что должно получится.

Рис 15. Фоторезист на текстолите

Теперь с пленки, на которой мы печатали, вырезаем наш чертеж и прикладываем его на наш фоторезист с текстолитом. Не перепутайте стороны, а то получится зеркало. И накрываем стеклом

Рис 16. Прикладываем пленку с чертежом и накрываем стеклом

Теперь берем ультрафиолетовую лампу и засвечиваем наши дорожки. Для каждой лампы, свои параметры для проявления. Поэтому расстояние до платы и время свечения выбирайте сами

Рис 17. Засвечиваем дорожки ультрафиолетовой лампой

Когда засветились дорожки, берем небольшую пластмассовую посуду делаем раствор 250 грамм воды ложка соды и опускаем туда нашу плату уже без шаблона нашей платы и второй прозрачной пленки фоторезиста.

Рис 18. Ложем плату в содовый раствор

Секунд через 30, проявляется наша печать дорожек. Когда закончится растворение фоторезиста, получится наша плата, которую и хотели. Промываем тщательно под струей воды. Все готово

Рис 19. Готовая плата

3. Травление новой печатной платы. Травление – это способ убрать лишнюю медь с текстолита.

Для травления используют специальные растворы, которые делаются в пластмассовой посуде.

После изготовление раствора, туда опускается печатная плата и травится в течении определенного времени. Ускорить время травления можно, поддерживая температуру раствора в районе 50-60 градусов и постоянном перемешивании.

Не забывайте использовать резиновые перчатки при работе, а затем хорошо мыть руки с мылом.

После протравки платы, нужно хорошо промыть плату под водой и снять остатки лака (краски, фоторезиста) обычным ацетоном или жидкостью для снятия лака.

Теперь немного о растворах

3.1 Травление хлорным железом

Один из самых известных способов травления. Для травления используется хлорное железо и вода с отношением 1:4. Где 1 это хлорное железо, 4 – вода.

Готовится просто: в посуду насыпается нужное количество хлорированного железа и заливается теплой водой. Раствор должен получится зеленого цвета.

Время травления платы размером 3х4 сантиметра, в районе 15 мин

Достать можно хлорное железо на рынке или в магазинах радиоэлектроники.

3.2 Травление медным купоросом

Этот способ не так распространен, как предыдущий, но тоже встречается часто. Я лично пользуюсь этим способом. Этот способ намного дешевле предыдущего, да и достать компоненты проще.

В посуду засыпаем 3 ложки столовой поваренной соли, 1 ложку медного купороса и заливаем водой 250 грамм температурой 70 градусов. Если все правильно, раствор должен стать бирюзовым, а чуть погодя зеленым. Для ускорения процесса надо перемешивать раствор.

Время травления платы размером 3х4 сантиметра, в районе одного часа

Достать медный купорос можно в магазинах сельхоз продукции. Медный купорос — это удобрение синего цвета. Имеет форму кристального порошка. Устройство защиты АКБ от полной разрядки

Здравствуйте уважаемый посетитель. Я знаю зачем вы читаете эту статью. Да да знаю. Нет что вы? Я не телепат, просто я знаю почему вы попали именно на эту страничку. Наверняка…….

И снова мой знакомый Вячеслав (SAXON_1996) Хочет поделится своей наработкой по колонкам. Слово Вячеславу Досталась как — то мне одна колонка 10МАС с фильтром и высокочастотным динамиком. Я долго не…….

Уж сколько было сказано и написано о методах изготовления печатных плат - публикаций несчесть. Но все же рискну описать еще раз один из наиважнейших процессов в изготовлении - травлении, и описать вещества которые для этих целей использовались и используются, а также постараюсь дать оценку новым химическим реактивам которые применяются для этих целей. Однако прежде небольшое отступление. Хочу сделать одно важное замечание по поводу основного используемого для изготовления плат материала - фольгированного стеклогетинакса. Дело в том,что в последнее время появились большие партии этого товара не отличающиеся особым качеством. Особенно это касается двухстороннего стеклотекстолита - в процессе травления оного, несмотря на соблюдение всех технологических соответствий (время травления,температура и концентрация раствора), был замечен факт разбухания деформации и коробления материала. Так что советую быть осторожными при выборе заготовок для плат! Так же следует позаботится о предварительной подготовке стеклотекстолита (до нанесения рисунка).Во многих источниках предлагается предварительная зачистка поверхности медной фольги с помощью наждачной бумаги. Мое личное мнение - делать этого категорически не стоит. Для очистки и обезжиривания платы лучше использовать обычный канцелярский ластик и ацетон. Тряпку для нанесения обезжиривателя (ацетона) лучше не использовать-могут остаться частицы волокон, лучше использовать достаточно жесткую туалетную бумагу. Если заготовка платы имеет какие-либо несмываемые следы, то ее необходимо предварительно подержать 1-2 минуты в травильном растворе (до появления матовости), затем повторить процедуры описанные выше. Далее-нанесение рисунка. Каким из способов вы при этом воспользуетесь (нанесение рисунка от руки, лазерно-утюжная технология, фоторезист) не важно - все зависит от ваших возможностей. Далее следует самый важный и ответственный процесс, от которого зависит вся ваша предварительная кропотливая работа-процесс вытравливания дорожек, или как правильно бы назвали его профессиональные химики - процесс замещения. На нем и остановимся поподробнее. На протяжении всего процесса эволюции радиоэлектронной аппаратуры, радиолюбители использовали для этих целей самые различные химические вещества. Попробую их описать-вполне возможно, что начинающему радиолюбителю из отдаленного от областных центров населенного пункта такое практическое описание может пригодится так как современных реактивов там попросту не достать; профессионалам же это поможет освежить память. Итак. Существуют различные составы для травления фольгированного материала. Приведу рецепты основных из них.

1. Для форсированного травления (4-6 минут) используют следующий состав (в массовых частях): 38 процентная соляная кислота (плотность 1,19г*см), 18-ти процентная (медицинская) перекись водорода (пергидроль). Сначала смешивают 40 частей воды и 40 частей перекиси водорода, затем добавляют 20 частей кислоты. Рисунок платы наносят кислостойкой краской типа НЦ-11.

2. В стакане холодной воды растворяют 4-6 таблеток перекиси водорода и осторожно добавляют 15-25 мл концентрированной серной кислоты. Время травления платы в данном растворе примерно 1 час при комнатной температуре.

3. В 500 мл горячей (80 градусов Цельсия) воды растворяют 4 столовые ложки поваренной соли и 2 ложки медного купороса. Раствор приобретает темно-зеленую окраску. Время травления при комнатной температуре - около 8 часов. Если раствор подогревать постоянно (50 градусов Цельсия) то время травления заметно сократится.

4. В 1 литре горячей воды (60-70 градусов) растворяют 350г хромового ангидрида и добавляют 50г поваренной соли. После того как раствор остынет приступают к травлению. Время травления от 20 до 60 минут. Процесс можно ускорить, если добавить в раствор 50г концентрированной серной кислоты.

5. Применяют также водный раствор азотной кислоты. В зависимости от концентрации кислоты время травления может варьироваться от 2 минут до 1 часа.

6. И наконец, самый используемый на сегодняшний момент раствор - раствор хлорного железа с водой. В 200 мл теплой воды (35-40 градусо Цельсия) растворяют 150грамм хлорного железа в порошке. Время травления зависит от концентрации раствора и его нагрева. Ускорить процес можно также добавлением в раствор хлорного железа 10-30 процентов соляной кислоты.

7. В последнее время в магазинах радиоэлектроники появилось еще одно новое вещество, пришедшее на смену хлорному железу-персульфат натрия (natriumpersulfat) - белый кристаллический порошок. Разводят его следующим образом: в 0,5 литра теплой воды засыпают 250грамм персульфата натрия и размешивают до полного растворения. Все. Раствор готов к использованию. В процессе реакции замещения раствор желательно держать в нагретом состоянии (35-50 градусов Цельсия). Думаю что в скором времени персульфат натрия (наравне как и схожий реактив для травления плат - персульфат аммония) полностью вытеснит хлорное железо из обихода радиолюбителей.

Несколько слов хочу сказать о оснащении оборудованием для травления плат и самом процессе. Прежде всего необходим нагреватель для постоянного поддержания нужной температуры травильного раствора.

Лично я использую нагревательную платформу от вышедшей из обихода электрокофеварки. Мощность нагревательного элемента в ней 0,5 кВт.

Можно применить и обычную электроплитку, и другие способы разогрева - есть над чем потрудиться фантазии самодельщика. В качестве посуды хоть и применимы чашки из нержавейки, но лучше их заменить более химически стойкими из кварцевого стекла (можно найти в специализированных магазинах по продаже химических компонентов) или плафонами от ламп, изготовленными из того же стекла.

Если плата односторонняя,лучше прикрепить ее стороной радиоэлементов к кусочку пенопласта а затем опускать ее стороной печатного рисунка в емкость с травильным раствором - плата будет свободно плавать в травильном растворе, а вещества, получающиеся в процессе реакции замещения, будут оседать на дно сосуда.

Принятие всех этих мер позволяет получать печатные платы почти заводского качества, при ширине дорожек 0,5-0,3 мм, что уже может служить предпосылкой для разработки новых устройств на новейших радиоэлементах с высокой плотностью монтажа, например микроконтроллерах STM32 и многих других, что по сути своей является несомненным достижением и шагом в будущее! Автор материала: Электродыч.

Печатная плата - это диэлектрическая пластина, на поверхность которой нанесены токопроводящие дорожки и подготовлены места для монтажа электронных компонентов. Электрорадиодетали устанавливают на плату обычно с помощью пайки.

Устройство печатной платы

Электропроводящие дорожки платы выполнены из фольги. Толщина проводников составляет, как правило, 18 или 35 мкм, реже 70, 105, 140 мкм. На плате имеются отверстия и контактные площадки для монтажа радиоэлементов.

Отдельные отверстия служат для соединения проводников, расположенных на разных сторонах платы. На внешние стороны платы нанесено специальное защитное покрытие и маркировка.

Этапы создания печатной платы

В радиолюбительской практике часто приходится иметь дело с разработкой, созданием и изготовлением различных электронных устройств. Причем любой прибор можно построить на печатной или обычной плате с навесным монтажом. Печатная плата работает гораздо лучше, надежнее и выглядит привлекательнее. Создание ее предполагает выполнение ряда операций:

Подготовка макета;

Нанесение рисунка на текстолит;

Травление;

Лужение;

Установка радиоэлементов.

Изготовление печатных плат - сложный, трудоемкий, интересный процесс.

Разработка и изготовление макета

Чертеж платы можно выполнить вручную или на компьютере с помощью одной из специальных программ.

Вручную лучше всего выполнять рисунок платы на бумаге от самописцев в масштабе 1:1. Подходит также миллиметровая бумага. Устанавливаемые электронные компоненты должны изображаться в зеркальном отражении. Дорожки одной стороны платы изображаются сплошными линиями, а другой - пунктирными. Точками отмечаются места крепления радиоэлементов. Вокруг этих мест рисуют паечные площадки. Все чертежи обычно выполняют рейсфедером. Вручную, как правило, делают простые рисунки, более сложные схемы печатных плат разрабатывают на компьютере в специальных приложениях.

Чаще всего используют простую программу Sprint Layout. Для печати годится только лазерный принтер. Бумага должна быть глянцевая. Главное, чтобы тонер не въедался, а оставался сверху. Принтер нужно настроить так, чтобы толщина тонера чертежа была максимальной.

Промышленное производство печатных плат начинается с ввода принципиальной схемы прибора в систему автоматизированного проектирования, которая создает чертеж будущей платы.

Подготовка заготовки и сверление отверстий

Прежде всего необходимо вырезать кусок текстолита с заданными размерами. Обработать края напильником. Закрепить чертеж на плате. Подготовить инструмент для сверления. Сверлить прямо по чертежу. Сверло должно быть хорошего качества и соответствовать диаметру наименьшего отверстия. Если есть возможность, нужно использовать сверлильный станок.

Сделав все необходимые отверстия, снять чертеж и рассверлить каждое отверстие до заданного диаметра. Зачистить мелкой шкуркой поверхность платы. Это необходимо для устранения заусениц и для улучшения сцепления краски с платой. Для удаления следов жира провести обработку платы спиртом.

Нанесение рисунка на стеклотекстолит

Чертеж платы на текстолит можно нанести вручную или с помощью одной из многих технологий. Наибольшей популярностью пользуется лазерно-утюжная технология.

Нанесение рисунка вручную начинают с обозначения монтажных площадок вокруг отверстий. Их наносят с помощью рейсфедера или спички. Отверстия соединяют дорожками в соответствии с чертежом. Чертить лучше нитрокраской, в которой растворена канифоль. Такой раствор обеспечивает прочное сцепление с платой и хорошую устойчивость при травлении с высокой температурой. В качестве краски можно использовать асфальтобитумный лак.

Изготовление печатных плат с помощью лазерно-утюжной технологии дает неплохие результаты. Важно правильно и аккуратно выполнять все операции. Обезжиренную плату нужно положить на ровную поверхность медью вверх. Сверху аккуратно разместить рисунок тонером вниз. Дополнительно положить еще несколько листов бумаги. Полученную конструкцию прогладить горячим утюгом примерно 30-40 секунд. Под воздействием температуры тонер должен перейти из твердого состояния в вязкое, но не в жидкое. Дать плате остыть и поместить ее на несколько минут в теплую воду.

Бумага раскиснет и легко сдерется. Следует внимательно осмотреть полученный рисунок. Отсутствие отдельных дорожек свидетельствует о недостаточной температуре утюга, широкие дорожки получаются при слишком горячем утюге или чрезмерно длительном нагреве платы.

Небольшие дефекты можно подправить маркером, краской или лаком для ногтей. Если заготовка не понравилась, то надо смыть все растворителем, зачистить наждачной бумагой и повторить процесс заново.

Травление

В пластмассовую емкость с раствором помещается обезжиренная печатная плата. В домашних условиях в качестве раствора обычно применяется хлорное железо. Ванночку с ним нужно периодически покачивать. Через 25-30 минут медь полностью растворится. Травление можно ускорить, если использовать подогретый раствор хлорного железа. По окончании процесса печатная плата извлекается из ванночки, тщательно промывается водой. Затем удаляется краска с токопроводящих дорожек.

Лужение

Существует много способов лужения. У нас есть подготовленная печатная плата. В домашних условиях, как правило, отсутствуют специальные приборы и сплавы. Поэтому пользуются простым надежным способом. Плата покрывается флюсом и лудится паяльником с обычным припоем с помощью медной оплетки.

Установка радиоэлементов

На завершающем этапе радиодетали поочередно вставляются в предназначенные для них места и припаиваются. Ножки деталей перед пайкой нужно обязательно обработать флюсом и при необходимости укоротить.

Паяльником пользоваться следует осторожно: при избытке тепла медная фольга может начать отслаиваться, печатная плата будет испорчена. Остатки канифоли удалить спиртом или ацетоном. Готовую плату можно покрыть лаком.

Промышленная разработка

В домашних условиях разработать и изготовить печатную плату для аппаратуры высокого класса невозможно. Например, печатная плата усилителя для High-End-аппаратуры многослойная, использовано покрытие медных проводников золотом и палладием, токопроводящие дорожки имеют разную толщину и т.д. Добиться такого уровня технологии непросто даже на промышленном предприятии. Поэтому в ряде случаев целесообразно приобрести готовую качественную плату или сделать заказ на выполнение работы по своей схеме. В настоящее время производство печатных плат налажено на многих отечественных предприятиях и за рубежом.

В статье рассматривается топология высокочастотных плат с практической точки зрения. Основная ее цель - помочь новичкам прочувствовать множество моментов, которые должны быть учтены при разработке печатных плат (ПП) для высокочастотных устройств. Она также будет полезна и для повышения квалификации тех специалистов, у кого был перерыв в разработке плат. Основное внимание уделено способам улучшения характеристик схем, ускорению времени их разработки и внесения изменений.

Рассмотренные вопросы и предлагаемые методики применимы к топологии высокочастотных схем вообще. Когда операционный усилитель (ОУ) работает на высоких частотах, основные характеристики схемы зависят от топологии ПП. Даже при качественном проектировании работа схемы может оказаться посредственной из-за плохо продуманной или неаккуратной печатной платы. Быть уверенным в том, что схема покажет расчетные параметры, можно, только продумав заранее и обращая внимание на основные моменты в течение всего процесса разработки топологии ПП.

Схема

Хорошая схема - это необходимое, но не достаточное условие хорошей топологии. При ее проектировании не стоит скупиться на дополнительную информацию на чертеже, и внимательно отслеживать направление прохождения сигнала. Непрерывность прохождения сигнала слева направо, скорее всего, даст тот же эффект и на печатной плате. Максимум полезной информации в схеме обеспечит оптимальную работу разработчиков, техников, инженеров, которые будут весьма признательны вам, а заказчикам в случае возникновения каких-либо трудностей не придется срочно разыскивать разработчика.

Какую информацию, помимо обычных позиционных обозначений, рассеиваемой мощности и допусков, наносить на схему? Вот несколько советов, как из обычной схемы сделать суперсхему: добавьте формы сигналов, механическую информацию о корпусах или размерах, укажите длину дорожек, площади, где нельзя размещать детали, детали, которые должны быть на верхней стороне ПП; добавьте инструкцию по настройке, диапазоны номиналов элементов, тепловую информацию, линии согласованных импедансов, краткие определения работы схемы и так далее.

Никому не доверяйте

Если вы сами не занимаетесь топологией, выделите достаточно времени, чтобы вместе с разработчиком топологии пройтись вдоль и поперек схемы. Намного проще и быстрее уделить внимание топологии вначале, чем впоследствии заниматься бесконечными доработками. Не рассчитывайте, что разработчик топологии умеет читать ваши мысливводные и руководство наиболее важны в начале процесса разводки платы. Чем больше информации и участия в процессе разводки, тем лучше получится плата. Укажите разработчику промежуточные этапы, на которых вы хотите ознакомиться с процессом разводки. Эти «контрольные точки» предохраняют плату от далеко зашедших ошибок и минимизируют исправления топологии.

Указания разработчику должны включать: краткое описание функций схемы; эскиз платы, на которой показаны расположения входов и выходов; конструктив (stack up) платы (т. е. толщина платы, количество слоев, подробности сигнальных слоев и сплошных слоев - питания, земли - аналоговой, цифровой, высокочастотной); сигналы, которые должны быть на каждом слое; размещение критичных элементов; точное размещение развязывающих элементов; критичные дорожки; линии с согласованным импедансом; дорожки одинаковой длины; размеры элементов; дорожки вдали (или вблизи) друг от друга; цепи ближе (или дальше) друг от друга; элементы вблизи (или вдали) друг от друга; элементы на верхней и на нижней стороне платы. Никто не обвинит вас в излишке информации, если слишком мало - пожалуются, наоборот - никогда.

Расположение, расположение и еще раз расположение

При размещении схемы на плате важно все: от компоновки отдельных элементов до выбора того, какие цепи должны быть расположены рядом.

Обычно определяется местоположение входов, выходов и питания. Особое внимание следует уделить топологии: расположению критических элементов - как отдельных цепей, так и схемы в целом. Определение местоположения основных компонентов и путей прохождения сигнала с самого начала дает уверенность, что схема будет работать как положено. Это позволяет уменьшить стоимость, решить проблемы и сократить сроки разводки.

Развязка цепей питания

Развязка источника питания на выводах питания усилителя для минимизации шумов является критическим аспектом процесса разработки ПП - как для схем с высокоскоростными ОУ, так и для других высокочастотных схем. Обычно для развязки высокоскоростных ОУ применяется одна из двух конфигураций.

Между шиной питания и землей

Этот метод в большинстве случаев работает лучше и позволяет использовать конденсаторы, параллельно подключенные от выводов питания ОУ напрямую к земле. Обычно достаточно двух, но некоторые схемы выигрывают от нескольких параллельно соединенных конденсаторов.

Параллельное соединение конденсаторов с разной емкостью дает уверенность, что на выводах питания будет низкий импеданс по переменному току вшироком диапазоне частот. Это особенно важно, когда коэффициент влияния нестабильности источника питания (PSR) падает - конденсаторы компенсируют усилителю такое снижение. Обеспечение низкого импеданса пути к земле для многих декад частоты не дает нежелательным помехам попасть в ОУ. На рис. 1 показаны преимущества этого метода. На низших частотах конденсаторы с большой емкостью оказывают малое сопротивление цепи к земле. При частоте собственного резонанса конденсатора качество конденсатора ухудшается, и он становится индуктивностью. Поэтому важно использовать множество конденсаторов: когда частотная характеристика одного падает, другой становится значимым, обеспечивая низкий импеданс по переменному току в диапазоне многих декад частоты.

Рис. 1. Зависимость импеданса конденсатора от частоты

Непосредственно вблизи выводов питания ОУ конденсатор с меньшей емкостью и меньшими геометрическими размерами следует расположить на той же стороне, что и ОУ - и как можно ближе к усилителю. Сторону земли конденсатора необходимо подсоединить к слою земли с минимальными длинами вывода и дорожки. Соединение должно быть как можно ближе к нагрузке усилителя, чтобы минимизировать помехи между шинами питания и землей. Рис. 2 иллюстрирует эту методику.

Рис. 2. Подсоединение шин питания к земле параллельными конденсаторами

Этот процесс следует повторить со следующим по емкости конденсатором. Хорошее правило - начинать с конденсатора наименьшей емкости - 0,01 мкФ и далее переходить к оксидному конденсатору емкостью 2,2 мкФ с малым ESR (эквивалентное последовательное сопротивление). Первый из указанных в корпусе 0508 имеет малую последовательную индуктивность и отличные высокочастотные параметры.

Между одной и другой шиной

Альтернативной конфигурацией является использование одного или более конденсаторов, подключенных между положительной и отрицательной шинами питания ОУ. Этот способ используется, когда трудно установить все четыре конденсатора в схему. Недостатком является увеличение размеров конденсаторов, так как напряжение на них удваивается по сравнению с блокировкой каждого источника по отдельности. В этом случае требуется конденсатор с большим напряжением пробоя, что приводит к увеличению его размера. Однако этот вариант улучшает как PSR, так и характеристики по искажениям.

Так как каждая схема и ее топология имеют различия, то конфигурация, число и емкости конденсаторов определятся конкретными требованиями схемы.

где C - емкость; A - площадь обкладки в см²; k - относительная диэлектрическая проницаемость материала платы; и d - расстояние между обкладками в см.

Рис. 5. Емкость плоскопараллельного конденсатора

Следует рассмотреть также и индуктивность полоски проводника, возникающей изза чрезмерной длины дорожки и недостатка земляного слоя. Уравнение 2 дает формулу индуктивности дорожки (рис. 6):

где W - ширина дорожки; L - ее длина; и H - толщина. Все размеры - в миллиметрах.

Рис. 6. Индуктивность дорожки

Рис. 7. Отклик на импульс без слоя и со слоем земли

где T - толщина платы и d - диаметр переходного отверстия в сантиметрах.

Рис. 8. Размеры переходного отверстия

![]()

Слой земли

Здесь мы коснемся отдельных ключевых моментов этого вопроса. Перечень ссылок на данную тему приводится в конце статьи.

Так как слой земли обычно имеет большую площадь и поперечное сечение, его сопротивление сохраняется минимальным. На низких частотах ток протекает по пути наименьшего сопротивления, но на высоких частотах - по пути наименьшего сопротивления. Тем не менее есть исключения, и иногда меньший слой заземления работает лучше. Это касается и высокоскоростных ОУ, если удалить часть земли под входными и выходными контактными площадками.

Аналоговые и цифровые цепи, включая их землю и подложки, по возможности, должны быть разделены. Крутые фронты импульсов создают пики тока, текущие по слою земли и создающие помехи, ухудшая аналоговые параметры схемы.

На высоких частотах следует обратить внимание на явление, называемое скин-эффектом. Он заставляет ток протекать по внешней поверхности проводника, как бы делая его уже и увеличивая сопротивление по сравнению с значением проводника на постоянном токе. Хотя рассмотрение скин-эффекта не входит в задачи этой статьи, приведем приблизительное выражение для расчета глубины скин-слоя в меди (в см):

Для снижения скин-эффекта может быть полезным покрытие из металлов, снижающих возможность его появления.

Корпуса

Рис. 9. Отличия топологии схем с ОУ: a) корпус SOIC; б) корпус SOT-23; в) корпус SOIC с резистором RF с нижней стороны платы.

Топология платы с корпусом SOT-23 почти идеальна: минимальная длина дорожек обратной связи, минимальное использование переходных отверстий; нагрузка и развязывающий конденсатор подключены к земле короткими дорожками к одной точке; развязывающий конденсатор положительного напряжения, не показанный на рис. 9б, размещен прямо под конденсатором отрицательного напряжения на нижней стороне платы.

Цоколевка усилителя с малым уровнем искажений

Новая цоколевка для уменьшения искажений, примененная в некоторых ОУ компании Analog Devices (например, AD8045), помогает ликвидировать обе упомянутых выше проблемы и улучшает характеристики в двух других важных областях. Цоколевка с малым уровнем искажений LFCP, показанная на рис. 10, получена из традиционной для ОУ цоколевки, поворотом ее против часовой стрелки на один вывод и добавлением второго выходного вывода, предназначенного для цепи обратной связи.

Рис. 10. ОУ с цоколевкой для малых искажений

Цоколевка для малых искажений допускает короткое соединение между выходом (выводом, предназначенным для обратной связи) и инвертирующим входом, как показано на рис. 11. Это значительно упрощает топологию и придает ей рациональную форму.

Рис. 11. Топология ПП для ОУ с малыми искажениями AD8045

Вторым преимуществом корпуса является ослабление второй гармоники нелинейных искажений. Одной из причин ее возникновения является связь между неинвертирующим входом и выводом отрицательного напряжения питания. Цоколевка для малых искажений корпуса LFCP ликвидирует эту связь и значительно ослабляет вторую гармонику; в некоторых случаях ее снижение может быть до 14 дБ. На рис. 12 показана разница в искажениях ОУ AD8099 в корпусе SOIC и в корпусе LFCSP.

Рис. 12. Сравнение искажений ОУ AD8099 в разных корпусах - SOIC и LFCSP

Этот корпус имеет еще одно преимущество - в рассеянии мощности. У корпуса открытая подложка микросхемы, которая снижает его тепловое сопротивление, улучшая θ JA примерно на 40%. В этом случае микросхема работает при пониженных температурах, что повышает ее надежность.

В настоящее время в новых корпусах для малых искажений доступны три высокоскоростных ОУ Analog Devices: AD8045, AD8099 и AD8000.

Разводка и экранирование

На печатных платах электронных схем могут одновременно присутствовать самые различные сигналы - аналоговые и цифровые, с высоким и низким напряжением, большим и малым током - от постоянного тока до гигагерцовых частот. Не дать им интерферировать друг с другом- трудная задача.

Важно заранее продумать план обработки сигналов на плате, отметить, какие из них чувствительны, и определить шаги для сохранения их неприкосновенности. Слои земли, кроме предоставления опорного потенциала для электрических сигналов, можно также использовать и для экранирования. Когда требуется изолировать сигналы, первым делом следует обеспечить достаточное расстояние между дорожками сигналов. Рассмотрим несколько практических мер:

- Минимизирование длины параллельных линий и предотвращение близкого соседства между сигнальными дорожками на одном и том же слое уменьшит индуктивную связь.

- Минимизирование длины дорожек на смежных слоях предотвратит емкостную связь.

- Сигнальные дорожки, требующие особой изоляции, должны проходить на разных слоях и, если их невозможно разнести подальше,- перпендикулярно друг другу, между ними следует проложить слой земли. Перпендикулярная разводка минимизирует емкостную связь, а земля образует электрический экран. Эта методика используется при формировании линий с согласованным импедансом (волновым сопротивлением).

Высокочастотные (ВЧ) сигналы обычно проводят по линиям с согласованным импедансом. То есть волновое сопротивление дорожки обеспечивается равным, например 50 Ом (типичное для ВЧ-схем). Два широко применяемых типа согласованных линий - микрополосковые и полосковые - могут дать одинаковые результаты, но имеют разные реализации.

Микрополосковая согласованная линия, показанная на рис. 13, может проходить на любой стороне платы; она использует слой земли, лежащий непосредственно под ней, в качестве плоскости базового заземления.

Рис. 13. Микрополосковая линия передачи

Для расчета характеристического волнового сопротивления линии на плате FR4 можно воспользоваться следующей формулой:

где H - расстояние от плоскости земли до дорожки; W - ширина дорожки; T - толщина дорожки; все размеры в милах (1 мил = 10 –3 дюйма). ε r - относительная диэлектрическая проницаемость материала платы.

Полосковая согласованная линия (рис. 14) использует два слоя плоскости земли и находящуюся между ними сигнальную дорожку. Этот способ использует больше дорожек, требует большего количества слоев, чувствителен к изменениям толщины изолятора и стоит дороже, поэтому он обычно применяется только в устройствах с повышенными требованиями.

Рис. 14. Полосковая согласованная линия

Уравнение для расчета характеристического волнового сопротивления полосковой линии:

Рис. 15. Защитные кольца: a) инвертирующая и неинвертирующая схема; б) реализация обоих вариантов в корпусе SOT-23-5

Существует много других вариантов экранирования и разводки. Для получения дополнительной информации по этим и другим темам, упомянутым выше, читателю предлагается ознакомиться с нижеприведенными ссылками.

Заключение

Для успешного проектирования приборов на высокоскоростных ОУ важна разумная топология печатных плат. Ее основой является хорошая схема, важно также тесное сотрудничество инженера-схемотехника и разработчика печатной платы, особенно при размещении элементов и их соединении.

Литература

- Ardizzoni J. Keep High-Speed Circuit-Board Layout on Track // EE Times, May 23, 2005.

- Brokaw P. An IC Amplifier User"s Guide to Decoupling, Grounding, and Making Things Go Right for a Change // Analog Devices Application Note AN-202.

- Brokaw P., Barrow J. Grounding for Low- and High-Frequency Circuits // Analog Devices Application Note AN-345.

- Buxton J. Careful Design Tames High-Speed Op Amps // Analog Devices Application Note AN-257.

- DiSanto G. Proper PC-Board Layout Improves Dynamic Range // EDN, November 11, 2004.

- Grant D., Wurcer S. Avoiding Passive-Component Pitfalls // Analog Devices Application Note AN-348.

- Johnson H. W., Graham M. High-Speed Digital Design, a Handbook of Black Magic. Prentice Hall, 1993.

- Jung W., ed., Op Amp Applications Handbook // Elsevier-Newnes, 2005.

blackhack.ru ОК. Настройки, новости, игры.

blackhack.ru ОК. Настройки, новости, игры.