Тема нашей сегодняшней статьи — принцип действия электродвигателя постоянного тока. Если вы бываете на нашем сайте, то наверняка уже знаете, что эту тему мы решили раскрыть более полно и понемногу разбираем все разновидности электромотором и электрогенераторов.

Постоянный ток известен человечеству вот уже где-то 200 лет, эффективно применять его научились немного позже, а вот сегодня трудно себе представить деятельность человека, где бы энергия не применялась. Приблизительно таким же образом происходила и эволюция электрических двигателей.

Бурное развитие электротехники не прекращается с момента зарождения этого направления в физике. Первыми разработками, связанными с электрическими моторами, были работы многих ученых в 20-х годах 19-го столетия. Изобретали всяких мастей пытались соорудить механические машины, способные превращать электрическую энергию в кинетическую.

- Особую значимость имеют исследования М. Фарадея, который в 1821 году, проводя эксперименты по взаимодействию тока и разных проводников, выяснил, что проводник может вращаться внутри магнитного поля, ровно как вокруг проводника может вращаться и магнит.

- Второй этап развития занял более значительный отрезок времени от 1830-х до 1860-х годов. Теперь, кода основные принципы преобразования энергии человеку были известны, он пытался создать наиболее эффективную конструкцию двигателя с вращающимся якорем.

- В 1833 году американский изобретатель и по совместительству кузнец Томас Девенпорт смог построить первый роторный двигатель, работающий на постоянном токе, и сконструировать модель поезда, приводимую им в движение. На свою электрическую машину он получил патент спустя 4 года.

- В 1834 году Борис Семенович Якоби, русско-немецкий физик и изобретатель, создает первый в мире электродвигатель постоянного тока, в котором смог таки реализовать основной принцип работы таких машин, применяемый и сегодня – с постоянно вращающейся частью.

- В 1838 году, 13 сентября был произведен пуск настоящей лодки по Неве с 12-ю пассажирами на борту – так происходили полевые испытания двигателя Якоби. Лодка двигалась со скоростью 3 км\ч против течения. Привод двигателя был соединен с лопастными колесами по бокам, как на пароходах того времени. Электрический ток подавался к агрегату от батареи содержащей 320 гальванических элементов.

Результатом проведенных испытаний стала возможность формирования основных принципов дальнейшего развития электромоторов:

- Во-первых , стало ясно, что расширение сферы их применения напрямую зависит от удешевления способов получения электрической энергии – требовался надежный и недорогой генератор, а не дорогостоящие на тот момент гальванические батареи.

- Во-вторых , требовалось создать достаточно компактные двигатели, которые бы, однако, обладали большим коэффициентом полезного действия.

- И в третьих – были очевидны преимущества двигателей с вращающимися неоднополюсными якорями, с постоянным вращающимся моментом.

Затем наступает третий этап развития электромоторов, который ознаменован открытием явления самовозбуждения двигателя электрического тока, после чего был сформирован принцип обратимости таких машин, то есть двигатель может быть генератором, и наоборот. Теперь для того чтобы запитать двигатель начали применять недорогие генераторы тока, что в принципе делается и сегодня.

Интересно знать! Любая электрическая сеть подключена к электростанции, вырабатывающей ток. Сама станция, по сути, и есть набор мощнейших генераторов, приводимых в движение разными способами: течение реки, энергия ветра, ядерные реакции и прочее. Исключение составляют, разве что, фотоэлементы в солнечных батареях, но это уже другая, дорогая, пока не нашедшая достаточного распространения история.

Вид современной конструкции электродвигатель приобрел в далеком 1886 году, после чего в него вносились только доработки и усовершенствования.

Основные принципы функционирования

В основу любого электрического двигателя положен принцип магнитного притягивания и отталкивания. В качестве эксперимента можете провести такой простейший опыт.

- Внутрь магнитного поля нужно поместить проводник, по которому нужно пропустить электрический ток.

- Для этого удобнее всего пользоваться магнитом в форме подковы, а в качестве проводника подойдет медная проволока подключенная концами к батарейке.

- В результате опыта вы увидите, что проволоку вытолкнет из области действия постоянного магнита. Почему это происходит?

- Дело в том, что при прохождении тока через проводник, вокруг последнего создается электромагнитное поле, которое вступает во взаимодействие с уже имеющимся, от постоянного магнита. Как результат этого взаимодействия, мы видим механическое движение проводника.

- Если говорить более подробно, то выглядит это так. Когда круговое поле проводника вступает во взаимодействие с постоянным от магнита, то сила магнитного поля с одной стороны возрастает, а с другой уменьшается, из-за чего провод выталкивает из области действия магнита под углом 90 градусов.

- Направление, в котором вытолкнет проводник можно установить по правилу левой руки, которое применимо только к электродвигателям. Правило гласит следующее – левую руку нужно поместить в магнитное поле так, чтобы его силовые линии входили в нее с ладони, а 4 пальца были направлены по ходу движения положительных зарядов, тогда отведенный в сторону большой палец покажет направление воздействующей на проводник движущей силы.

Эти простые принципы двигателя постоянного тока применяется и поныне. Однако в современных агрегатах вместо постоянных магнитов применяют электрические, а рамки заменяют сложные системы обмоток.

Строение двигателя

Давайте теперь более подробно разберем, как устроен двигатель постоянного тока, какие в нем имеются детали и как они взаимодействуют друг с другом.

Продолжение теории

Сконструировать простейший двигатель постоянного тока вы легко сможете своими руками. Инструкция такова, что достаточно соорудить прямоугольную рамку из проводника, способную вращаться вокруг центральной оси.

- Рамка помещается в магнитное поле, после чего на ее концы подается постоянное напряжение, от той же батарейки.

- Так только по рамке начинает течь ток, она приходит в движение, пока не займет горизонтальное положение, называемое нейтральным или «мертвым», когда воздействие поля на проводник равно нулю.

- По идее, рамка должна остановиться, но этого не произойдет, так как она пройдет «мертвую» точку по инерции, а значит, электродвижущие силы снова начнут возрастать. Но из-за того, что ток теперь течет в обратном направлении относительно магнитного поля, будет наблюдать сильный эффект торможения, что несопоставимо с нормальной работой двигателя.

- Чтобы процесс протекал нормально нужно предусмотреть такую конструкцию подключения рамки к питанию, при которой в момент прохождения тока через нулевую точку будет происходить переключение полюсов, а значит, относительно магнитного поля ток потечет в прежнем направлении.

В качестве такого устройства применяется коллектор, состоящий их изолированных пластин, но давайте поговорим о нем чуть позже.

В виде альтернативы можно изготовить такую рамку, что показана на фото выше. Ее отличие в том, что по двум контурам рамки ток протекает в одном направлении, что позволяет избавиться от коллектора, однако такой электромотор крайне неэффективен, из-за постоянно воздействующих тормозящих сил.

Получив вращение ротора, к нему можно приладить привод и дать сопоставимую мощности двигателя нагрузку, получая тем самым работающую модель.

Строение электромотора постоянного тока

Итак, переходим к строению двигателей:

- Статор или индуктор – неподвижная часть двигателя, представляющая собой деталь, создающую постоянное электромагнитное поле. Состоит статор из сердечника, выполненного из тонколистовой стали (из пластин определенного профиля набирается деталь нужного размера) и обмотки.

- Обмотка укладывается в пазы сердечника определенным образом, формируя основные и добавочные магнитные полюса, естественно, при включении в сеть.

- Обмотка возбуждения находится на главных полюсах , тогда как на добавочных она служит для улучшения коммутации – увеличивает эффективность мотора, его КПД.

- Ротор двигателя , являющийся тут якорем, тоже имеет похожее строение, но отличает его, прежде всего то, то данный узел двигателя является подвижным. Именно он заменяет вращающуюся рамку из примеров, рассмотренных выше.

- Витки обмотки якоря изолированы друг от друга и соединяются с контактными пластинами коллектора, через которые и подается питание.

- Все части ротора закреплены на металлическом валу , который является центральной осью вращения двигателя. К нему же и подключается привод, передающий крутящий момент на внешние механизмы.

- Коллектор (полосатый цилиндр, насаженный на вал) соединен с питающей сетью через щетки, которые выполняются чаще всего из графита. Вообще строение коллектора таково, что контактные пластины также изолированы, что позволяет эффективно менять направление тока в цепи, чтобы избегать торможения двигателя.

- Сами щетки имеют скользящий контакт с пластинами коллектора, и удерживаются в одном положении при помощи щеткодержателей. Поддерживать постоянное напряжение контакта (а ведь мы знаем, что щетки истираются и истончаются) помогают пружины.

- Щетки соединены медными проводами с питающей сетью . Дальше начинается внешняя схема электропитания и управления, о которой мы поговорим немного позже.

- Следом за коллектором на валу располагается подшипник качения , обеспечивающий плавное вращение. Сверху он защищен специальным полимерным кольцом, защищающим его от пыли.

Совет! Одной из частых поломок электрических двигателей, является выход из строя подшипника. Если вовремя не заменить этот небольшой элемент конструкции, то запросто можно спалить весь двигатель.

- С обратной стороны обмотки, на том же валу, располагается крыльчатка , поток воздуха от которой эффективно охлаждает двигатель.

- Следом за крыльчаткой обычно крепится привод , отличающийся параметрами, в зависимости от назначения агрегата, в котором двигатель постоянного тока установлен.

В принципе, на этом все. Как видите, конструкция достаточно проста, и что немаловажно, очень эффективна.

Особенности коллекторных двигателей

Вообще коллекторный двигатель – это действительно хорошее устройство. Такие агрегаты легчайшим образом поддаются регулировке. Повысить, опустить обороты – не проблема. Дать четкий крутящий момент или жесткую механическую характеристику – запросто.

Однако, несмотря на ряд неоспоримых преимуществ, двигатель имеет повышенную сложность сборки, относительно двигателей переменного тока с самовозбуждающимся ротором или других бесколлекторных агрегатов, а также меньшую надежность. И вся загвоздка состоит в этом самом коллекторе.

- Этот узел достаточно дорог, а цена его ремонта иной раз сопоставима с новой деталью, если вообще возможность восстановления имеется.

- Он забивается при работе токопроводящей пылью, что со временем может стать причиной выхода из строя всего двигателя.

- Коллектор искрит, создавая при этом помехи, а при высокой нагрузке так и вовсе может полыхнуть, создавая круговой огонь. В таком случае его закоротит дугой, что несовместимо с жизнью двигателя.

Выше мы уже сказали, что его задача менять направление тока в витках обмотки, а теперь хотим разобрать вопрос подробнее.

- Итак, по сути, данная часть ротора служит выпрямителем тока, то есть переменный ток становится, проходя через него, постоянным, что справедливо для генераторов, или меняет направление тока, если речь идет о двигателях.

- В случае рассмотренного выше примера с вращающейся в магнитном поле рамкой, требовался коллектор, состоящий из двух изолированных полуколец.

- Концы рамки подключаются к разным полукольцам, что не позволяет цепи накоротко замкнуться.

- Как мы помним, коллектор контактирует с щетками, которые установлены таким образом, чтобы они одновременно не контактировали друг с другом и меняли полукольца при прохождении рамкой нулевой точки.

Все предельно просто, однако такие двигатели и генераторы не могут быть нормальной мощности в силу конструктива. В результате якорь стали делать с множеством витков, чтобы активные проводники всегда находились максимально близко к полюсам магнита, ведь, вспоминая закон электромагнитной индукции, становится ясно, что именно это положение самое эффективное.

Раз увеличивается количество витков, значит, требуется разбить коллектор на большее число частей, что собственно и является причиной сложности изготовления и дороговизны этого элемента.

Альтернатива коллекторному двигателю

В электронике уже давно царит век полупроводников, что позволяет изготавливать надежные и компактные микросхемы. Так зачем же мы до сих пор пользуемся коллекторными двигателями? А действительно?

- Инженеры тоже не оставили вопрос незамеченным. В результате коллектор сменили силовые ключи, дополнительно в конструкции появились датчики, регистрирующие текущее положение ротора, чтобы система автоматически определяла момент переключения обмотки.

- Как мы помним, нет никакой разницы, двигается ли магнит относительно проводника, либо же это происходит наоборот. Поэтому якорем становится статор, а на роторе располагается постоянный магнит или простейшая обмотка, соединенная с питанием через контактные кольца, который вращать внутри конструкции намного проще.

- Строение контактных колец чем-то напоминает коллектор, однако они намного надежнее и изготавливать их в условиях производства проще.

В итоге получился новый тип двигателя, а именно бесщеточный двигатель постоянного тока aka BLDC. Устройству доступны те же преимущества, что и коллекторному двигателю, но от надоедливого коллектора мы избавляется.

Однако такие двигатели применяются только в дорогих аппаратах, тогда как простая техника, например соковыжималка или тот же перфоратор будут рентабельнее в производстве, если ставить на них уже классические коллекторные модели двигателей.

Управление двигателем постоянного тока

Итак, как вы уже поняли, основной принцип работы двигателя постоянного тока заключается в инвертировании направления тока в якорной цепи, иначе бы возникало торможение, приводящее к стопорению мотора. Таким образом, реализуется вращение мотора в одну сторону, но такой режим не единственный, и двигатель можно заставить вращаться в обратном направлении.

Для этого достаточно поменять направление тока в возбуждающей обмотке, или сменить местами щетки, через которые подается питание на обмотку ротора.

Совет! Если сделать одновременно обе эти манипуляции, то с двигателем ничего не произойдет, и он продолжит вращаться в том же направлении, что и ранее.

Однако это не все моменты, которые требуется регулировать в таком двигателе. Когда вам требуется четко управлять оборотами такого агрегата, или организовать специальный режим управления оборотами, помимо тумблеров и переключателей в схему управления включаются более сложные элементы.

- При этом следует учитывать следующие недостатки коллекторных двигателей: низкий момент на малых оборотах вращения двигателя, из-за чего приборам требуется редуктор, что удорожает и усложняет конструкцию; генерация сильных помех; ну и низкая надежность коллектора, про что мы писали выше.

- Также в расчет берется то, что потребление тока и скорость вращения вала зависят и от механической нагрузки на валу.

- Итак, основной параметр, определяющий скорость вращения вала – это подаваемое напряжение на обмотку, поэтому, следуя логике, для управления этим параметром применяются устройства, регулирующие выходное напряжение.

- Такими устройствами являются регулируемые стабилизаторы напряжения. На сегодняшний день целесообразнее использовать дешевые компенсационные интегральные стабилизаторы, типа LM Схема управления с таким устройством показана на схеме выше.

- Схема довольно примитивная, но, кажется, достаточно простой, а главное эффективной и недорогой. Мы видим, что ограничение выходного напряжения регулируется дополнительным резистором, обозначенным как Rlim, расчет сопротивления которого имеется в спецификации. При этом стоит понимать, что он ухудшает характеристику всей схемы, как стабилизатора.

- Мы видим, что представлено два варианты схемы, какая из них будет показывать себя лучше? Вариант «а» выдает линейную характеристику удобного регулирования, благодаря чему очень популярен.

- Вариант «б», наоборот», характеристику имеет нелинейную. Фактическая разница будет заметна при выходе из строя переменного резистора: в первом случае мы получим максимальную скорость вращения, а во втором – наоборот, минимальную.

Не будем больше углубляться в дебри, так как статья у нас по большей части ознакомительная. Мы разобрали принципы действия двигателей постоянного тока, а это уже что-то. Если вопрос вас заинтересовал, то обязательно просмотрите следующее видео. А на этом мы прощаемся с вами! Всего хорошего!

Электродвигатели – это машины, способные превращать электрическую энергию в механическую. В зависимости от типа потребляемого тока они делятся на двигатели переменного и постоянного тока. В данной статье речь пойдет о вторых, которые сокращенно называются ДПТ. Электродвигатели постоянного тока окружают нас каждый день. Ими оснащаются электроинструменты, работающие от батареек или аккумуляторов, электротранспорт, некоторые промышленные станки и многое другое.

Устройство и принцип работы

ДПТ по своему строению напоминает синхронный электродвигатель переменного тока, разница между ними только в типе потребляемого тока. Двигатель состоит из неподвижной части – статора или индуктора, подвижной части – якоря и щеточноколлекторного узла. Индуктор может быть выполненным в виде постоянного магнита, если двигатель маломощный, но чаще он снабжается обмоткой возбуждения, имеющей два или больше полюса. Якорь состоит из набора проводников (обмоток), закрепленных в пазах. В простейшей модели ДПТ использовались только один магнит и рамка, по которой проходил ток. Такую конструкцию можно рассматривать только в качестве упрощенного примера, тогда как современная конструкция – это усовершенствованный вариант, имеющий более сложное устройство и развивающий необходимую мощность. Принцип работы ДПТ основан на законе Ампера: если в магнитное поле поместить заряженную проволочную рамку, она начнет вращаться. Ток, проходя по ней, образует вокруг себя собственное магнитное поле, которое при контакте с внешним магнитным полем начнет вращать рамку. В случае с одной рамкой вращение будет продолжаться, пока она не займет нейтральное положение параллельно внешнему магнитному полю. Чтобы привести систему в движение, нужно добавить еще одну рамку. В современных ДПТ рамки заменены якорем с набором проводников. На проводники подается ток, заряжая их, в результате чего вокруг якоря возникает магнитное поле, которое начинает взаимодействовать с магнитным полем обмотки возбуждения. В результате этого взаимодействия якорь поворачивается на определенный угол. Далее ток поступает на следующие проводники и т.д.

Принцип работы ДПТ основан на законе Ампера: если в магнитное поле поместить заряженную проволочную рамку, она начнет вращаться. Ток, проходя по ней, образует вокруг себя собственное магнитное поле, которое при контакте с внешним магнитным полем начнет вращать рамку. В случае с одной рамкой вращение будет продолжаться, пока она не займет нейтральное положение параллельно внешнему магнитному полю. Чтобы привести систему в движение, нужно добавить еще одну рамку. В современных ДПТ рамки заменены якорем с набором проводников. На проводники подается ток, заряжая их, в результате чего вокруг якоря возникает магнитное поле, которое начинает взаимодействовать с магнитным полем обмотки возбуждения. В результате этого взаимодействия якорь поворачивается на определенный угол. Далее ток поступает на следующие проводники и т.д.

Для попеременной зарядки проводников якоря используются специальные щетки, выполненные из графита или сплава меди с графитом. Они играют роль контактов, которые замыкают электрическую цепь на выводы пары проводников. Все выводы изолированы между собой и объединены в коллекторный узел – кольцо из нескольких ламелей, находящееся на оси вала якоря. Во время работы двигателя щетки-контакты поочередно замыкают ламели, что дает возможность двигателю вращаться равномерно. Чем больше проводников имеет якорь, тем более равномерно будет работать ДПТ. Двигатели постоянного тока делятся на:

Двигатели постоянного тока делятся на:

— электродвигатели с независимым возбуждением;

— электродвигатели с самовозбуждением (параллельные, последовательные или смешанные).

Схема ДПТ с независимым возбуждением предусматривает подключение обмотки возбуждения и якоря к разным источникам питания, так что между собой они не связаны электрически.

Параллельное возбуждение реализовывается путем параллельного подключения обмоток индуктора и якоря к одному источнику питания. Двигатели этих двух типов обладают жесткими рабочими характеристиками. У них частота вращения рабочего вала не зависит от нагрузки, и ее можно регулировать. Такие двигатели нашли применение в станках с переменной нагрузкой, где важно регулировать скорость вращения вала

При последовательном возбуждении якорь и обмотка возбуждения подключены последовательно, поэтому значение электрического тока у них одинаковое. Такие двигатели более «мягкие» в работе, имеют больший диапазон регулирования скоростей, но требуют постоянной нагрузки на вал, иначе скорость вращения может достичь критической отметки. У них высокое значение пускового моменты, что облегчает запуск, но при этом скорость вращения вала зависит от нагрузки. Применяются они на электротранспорте: в кранах, электропоездах и городских трамваях.

Смешанный тип, при котором одна обмотка возбуждения подключается к якорю параллельно, а вторая – последовательно, встречается редко.

Краткая история создания

Первопроходцем в истории создания электрических двигателей стал М.Фарадей. Создать полноценную рабочую модель он не смог, зато именно ему принадлежит открытие, которое сделало это возможным. В 1821 году он провел опыт с использованием заряженной проволоки, помещенной в ртуть в ванную с магнитом. При взаимодействии с магнитным полем металлический проводник начинал вращаться, превращаю энергию электрического тока в механическую работу. Ученые того времени работали над созданием машины, работа которой основывалась бы на этом эффекте. Они хотели получить двигатель, работающий по принципу поршневого, то есть, чтобы рабочий вал двигался возвратно-поступательно.

В 1834 году был создан первый электрический двигатель постоянного тока, который разработал и создал русский ученый Б.С.Якоби. Именно он предложил заменить возвратно-поступательное движение вала его вращением. В его модели два электромагнита взаимодействовали между собой, вращая вал. В 1839 году он же успешно испытал лодку, оснащенную ДПТ. Дальнейшая история этого силового агрегата, по сути – это совершенствование двигателя Якоби.

Особенности ДПТ

Как и другие виды электродвигателей, ДПТ отличается надежностью и экологичностью. В отличие от двигателей переменного тока у него можно регулировать скорость вращения вала в широком диапазоне, частоту, к тому же он отличается легким запуском. Двигатель постоянного тока можно использовать как собственно двигатель и как генератор. Также у него можно менять направление вращения вала путем изменения направления тока в якоре (для всех типов) или в обмотке возбуждения (для двигателей с последовательным возбуждением).

Двигатель постоянного тока можно использовать как собственно двигатель и как генератор. Также у него можно менять направление вращения вала путем изменения направления тока в якоре (для всех типов) или в обмотке возбуждения (для двигателей с последовательным возбуждением).

Регулирование скорости вращение достигается путем подключения в цепь переменного сопротивления. При последовательном возбуждении оно находится в цепи якоря и дает возможность сокращать обороты в соотношениях 2:1 и 3:1. Такой вариант подходит для оборудования, которое имеет длительные периоды простоя, потому что во время работы происходит значительный нагрев реостата. Увеличение оборотов обеспечивается подключением реостата в цепь обмотки возбуждения.

Для двигателей с параллельным возбуждением также используются реостаты в цепи якоря для понижения оборотов в пределах 50% от номинальных значений. Установка сопротивления в цепи обмотки возбуждения позволяет увеличивать обороты до 4 раз.

Использование реостатов всегда связано со значительными потерями тепла, поэтому в современных моделях двигателей они заменены на электронные схемы, позволяющие управлять скоростью без значительных потерь энергии.

КПД двигателя постоянного тока зависит от его мощности. Маломощные модели отличаются низкой эффективностью с КПД порядка 40%, тогда как двигатели с мощностью 1000 кВт могут иметь КПД, достигающий 96%.

Достоинства и недостатки ДПТ

К основным достоинствам двигателей постоянного тока относятся:

— простота конструкции;

— легкость в управлении;

— возможность регулирования частоты вращения вала;

— легкий запуск (особенно у двигателей с последовательным возбуждением);

— возможность использования в качестве генераторов;

— компактные размеры.

Недостатки:

— имеют «слабое звено» — графитовые щетки, которые быстро изнашиваются, что ограничивает срок службы;

— высокая себестоимость;

— при подключении к сети требуют наличия выпрямителей тока.

Сфера применения

Широкое применение двигатели постоянного тока нашли в транспорте. Они устанавливаются в трамваях, электричках, электровозах, паровозах, теплоходах, самосвалах, кранах и т.д. кроме того, их используют в инструментах, компьютерах, игрушках и подвижных механизмах. Часто их можно встретить и на производственных станках, где требуется регулирование частоты вращения рабочего вала в широком диапазоне.

Электродвигатели постоянного тока применяют в тех электроприводах, где требуется большой диапазон регулирования скорости, большая точность поддержания скорости вращения привода, регулирования скорости вверх от номинальной.

Работа электрического двигателя постоянного тока основана на . Из основ электротехники известно, что на проводник с током, помещенный в , действует сила, определяемая по правилу левой руки:

F = BIL,

где I - ток, протекающий по проводнику, В - индукция магнитного поля; L - длина проводника.

При пересечении проводником магнитных силовых линий машины в нем наводится , которая по отношению к току в проводнике направлена против него, поэтому он а называется обратной или противодействующей (противо-э. д. с). Электрическая мощность в двигателе преобразуется в механическую и частично тратится на нагревание проводника.

Конструктивно все электрические двигатели постоянного тока

состоят из индуктора

и якоря

, разделенных воздушным зазором.

Конструктивно все электрические двигатели постоянного тока

состоят из индуктора

и якоря

, разделенных воздушным зазором.

Индуктор электродвигателя постоянного тока служит для создания неподвижного магнитного поля машины и состоит из станины, главных и добавочных полюсов. Станина служит для крепления основных и добавочных полюсов и является элементом магнитной цепи машины. На главных полюсах расположены обмотки возбуждения, предназначенные для создания магнитного поля машины, на добавочных полюсах - специальная обмотка, служащая для улучшения условий коммутации.

Якорь электродвигателя постоянного тока состоит из магнитной системы, собранной из отдельных листов , рабочей обмотки, уложенной в пазы, и служащего для подвода к рабочей обмотке постоянного тока .

Коллектор представляет собой цилиндр, насаженный на вал двигателя и избранный из изолированных друг от друга медных пластин. На коллекторе имеются выступы-петушки, к которым припаяны концы секций обмотки якоря. Съем тока с коллектора осуществляется с помощью щеток, обеспечивающих скользящий контакт с коллектором. Щетки закреплены в щеткодержателях , которые удерживают их в определенном положении и обеспечивают необходимое нажатие щетки на поверхность коллектора. Щетки и щеткодержатели закреплены на траверсе, связанной с корпусом электродвигателя .

Коммутация в электродвигателях постоянного тока

В процессе работы электродвигателя постоянного тока щетки, скользя по поверхности вращающегося коллектора, последовательно переходят с одной коллекторной пластины на другую. При этом происходит переключение параллельных секций обмотки якоря и изменение тока в них. Изменение тока происходит в то время, когда виток обмотки замкнут щеткой накоротко. Этот процесс переключения и явления, связанные с ним, называются коммутацией .

В момент коммутации в короткозамкнутой секции обмотки под влиянием собственного магнитного поля наводится э. д. с. самоиндукции. Результирующая э. д. с. вызывает в короткозамкнутой секции дополнительный ток, который создает неравномерное распределение плотности тока на контактной поверхности щеток. Это обстоятельство считается основной причиной искрения коллектора под щеткой. Качество коммутации оценивается по степени искрения под сбегающим краем щетки и определяется по шкале степеней искрения.

Способы возбуждения электродвигателей постоянного тока

Под возбуждением электрических машин понимают создание в них магнитного поля, необходимого для работы электродвигателя . Схемы возбуждения электродвигателей постоянного тока показаны на рисунке .

По способу возбуждения электрические двигатели постоянного тока делят на четыре группы:

1. С независимым возбуждением, у которых обмотка возбуждения НОВ питается от постороннего источника постоянного тока.

2. С параллельным возбуждением (шунтовые), у которых обмотка возбуждения ШОВ включается параллельно источнику питания обмотки якоря.

3. С последовательным возбуждением (сериесные), у которых обмотка возбуждения СОВ включена последовательно с якорной обмоткой.

4. Двигатели со смешаным возбуждением (компаундные), у которых имеется последовательная СОВ и параллельная ШОВ обмотки возбуждения.

Типы двигателей постоянного тока

Двигатели постоянного тока прежде всего различаются по характеру возбуждения. Двигатели могут быть независимого, последовательного и смешанного возбуждения. Параллельное возбуждение можно не рассматривать. Даже если обмотка возбуждения подключается к той же сети, от которой питается цепь якоря, то и в этом случае ток возбуждения не зависит от тока якоря, так как питающую сеть можно рассматривать как сеть бесконечной мощности, а ее напряжение постоянным.

Обмотку возбуждения всегда подключают непосредственно к сети, и поэтому введение добавочного сопротивления в цепь якоря не оказывает влияния на режим возбуждения. Той специфики, которая существует , здесь быть не может.

В двигателях постоянного тока малой мощности часто используют магнитоэлектрическое возбуждение от постоянных магнитов. При этом существенно упрощается схема включения двигателя, уменьшается расход меди. Следует однако иметь в виду, что, хотя обмотка возбуждения исключается, габариты и масса магнитной системы не ниже, чем при электромагнитном возбуждении машины.

Свойства двигателей в значительной мере определяются их системой возбуждения.

Чем больше габариты двигателя, тем, естественно, больше развиваемый им момент и соответственно мощность. Поэтому при большей скорости вращения и тех же габаритах можно получить большую мощность двигателя. В связи с этим, как правило, двигатели постоянного тока, особенно малой мощности, проектируются на большую частоту вращения - 1000-6000 об/мин.

Следует, однако, иметь в виду, что скорость вращения рабочих органов производственных машин существенно ниже. Поэтому между двигателем и рабочей машиной приходится устанавливать редуктор. Чем больше скорость двигателя, тем более сложным и дорогим получается редуктор. В установках большой мощности, где редуктор представляет собой дорогостоящий узел, двигатели проектируются на существенно меньшие скорости.

Следует еще иметь в виду, что механический редуктор всегда вносит значительную погрешность. Поэтому в прецизионных установках желательно использовать тихоходные двигатели, которые можно было бы сочленить с рабочими органами либо напрямую, либо посредством простейшей передачи. В связи с этим появились так называемые высокомоментные двигатели на низкие скорости вращения. Эти двигатели нашли широкое применение в металлорежущих станках, где сочленяются с органами перемещения без каких-либо промежуточных звеньев посредством шарико-винтовых передач.

Электрические двигатели отличаются также по конструктивным при знакам, связанным с условиями их работы. Для нормальных условий используются так называемые открытые и защищенные двигатели, охлаждаемые воздухом помещения, в котором они устанавливаются.

Воздух продувается через каналы машины посредством вентилятора, размещенного на валу двигателя. В агрессивных средах используются закрытые двигатели, охлаждение которых осуществляется за счет внешней ребристой поверхности или наружного обдува. Наконец, выпускаются специальные двигатели для взрывоопасной среды.

Специфические требования к конструктивным формам двигателя предъявляются при необходимости обеспечения высокого быстродействия - быстрого протекания процессов разгона, торможения. В этом случае двигатель должен иметь специальную геометрию - малый диаметр якоря при большой его длине.

Для уменьшения индуктивности обмотки ее укладывают не в пазы, а на поверхность гладкого якоря. Крепится обмотка клеющими составами типа эпоксидной смолы. При малой индуктивности обмотки существенно улучшаются условия коммутации на коллекторе, отпадает необходимость в дополнительных полюсах, может быть использован коллектор меньших размеров. Последнее дополнительно уменьшает момент инерции якоря двигателя.

Еще большие возможности для снижения механической инерции дает использование полого якоря, представляющего собой цилиндр из изоляционного материала. На поверхности этого цилиндра располагается обмотка, изготовляемая печатным способом, штамповкой или из про волоки по шаблону на специальном станке. Крепление обмотки осуществляется клеющими материалами.

Внутри вращающегося цилиндра располагается стальной сердечник, необходимый для создания путей прохождения магнитного потока. В двигателях с гладким и полым якорями вследствие увеличения зазоров в магнитной цепи, обусловленного внесением в них обмотки и изоляционных материалов, требуемая намагничивающая сила для проведения необходимого магнитного потока существенно возрастает. Соответственно магнитная система получается более развитой.

К числу малоинерционных двигателей относятся также двигатели с дисковыми якорями. Диски, на которые наносятся или наклеиваются обмотки, изготовляются из тонкого изоляционного материала, не подверженного короблению, например из стекла. Магнитная система при двухполюсном исполнении представляет собой две скобы, на одной из которых размещены обмотки возбуждения. В связи с малой индуктивностью обмотки якоря машина, как правило, не имеет коллектора и съем тока осуществляется щетками непосредственно с обмотки.

Следует еще упомянуть о линейном двигателе, обеспечивающем не

вращательное движение, а поступательное. Он представляет собой двигатель,

магнитная система которого как бы развернута и полюсы устанавливаются на линии движения якоря и соответствующего рабочего

органа машины. Якорь обычно выполняется как малоинерционный.

Габариты и стоимость двигателя велики, так как необходимо значительное число полюсов для обеспечения перемещения на заданном отрезке пути.

Пуск двигателей постоянного тока

В начальный момент пуска двигателя якорь неподвижен и противо-э. д. с. и напряжение в якоре равна нулю, поэтому Iп = U / Rя.

Сопротивление цепи якоря невелико, поэтому пусковой ток превышает в 10 - 20 раз и более номинальный. Это может вызвать значительные в обмотке якоря и чрезмерный ее перегрев, поэтому пуск двигателя производят с помощью - активных сопротивлений, включаемых в цепь якоря.

Двигатели мощностью до 1 кВт допускают прямой пуск.

Величина сопротивления пускового реостата выбирается по допустимому пусковому току двигателя. Реостат выполняют ступенчатым для улучшения плавности пуска электродвигателя.

В начале пуска вводится все сопротивление реостата. По мере увеличения скорости якоря возникает противо-э. д. с, которая ограничивает пусковые токи. Постепенно выводя ступень за ступенью сопротивление реостата из цепи якоря, увеличивают подводимое к якорю напряжение.

Регулирование частоты вращения электродвигателя постоянного тока

Частота вращения двигателя постоянного тока:

![]()

где U - напряжение питающей сети; Iя - ток якоря; R я - сопротивление цепн якоря; kc - коэффициент, характеризующий магнитную систему; Ф - магнитный поток электродвигателя.

Из формулы видно, что частоту вращения электродвигателя постоянного тока можно регулировать тремя путями: изменением потока возбуждения электродвигателя, изменением подводимого к электродвигателю напряжения и изменением сопротивления в цепи якоря.

Наиболее широкое применение получили первые два способа регулирования, третий способ применяют редко: он неэкономичен, скорость двигателя при этом значительно зависит от колебаний нагрузки. Механические характеристики, которые при этом получаются, показаны на рисунке .

Жирная прямая - это естественная зависимость скорости от момента на валу, или , что то же, от тока якоря. Прямая естественной механической характеристики несколько отклоняется от горизонтальном штриховой линии. Это отклонение называют нестабильностью, нежесткостью, иногда статизмом. Группа непаралельных прямых I соответствует регулированию скорости возбуждением, параллельные прямые II получаются в результате изменения напряжения якоря, наконец, веер III - это результат введения в цепь якоря активного сопротивления.

Величину тока возбуждения двигателя постоянного тока можно регулировать с помощью реостата или любого устройства, активное сопротивление которого можно изменять по величине, например транзистора. При увеличении сопротивления в цепи ток возбуждения уменьшается, частота вращения двигателя увеличивается. При ослаблении магнитного потока механические характеристики располагаются выше естественной (т. е. выше характеристики при отсутствии реостата). Повышение частоты вращения двигателя вызывает усиление искрения под щетками. Кроме того, при работе электродвигателя с ослабленным потоком уменьшается устойчивость его работы, особенно при переменных нагрузках на валу. Поэтому пределы регулирования скорости таким способом не превышают 1,25 - 1,3 от номинальной.

Регулирование изменением напряжения требует источника постоянного тока, например генератора или преобразователя. Такое регулирование используют во всех промышленных системах электропривода: генератор - д вигатель постоянного тока (Г - ДПТ), электромашинный усилитель - двигатель постоянного тока (ЭМУ - ДПТ), магнитный усилитель - двигатель постоянного тока (МУ - ДПТ), - двигатель постоянного тока (Т - ДПТ).

Торможение электродвигателей постоянного тока

В электроприводах с электродвигателями постоянного тока применяют три способа торможения: динамическое, рекуперативное и торможение противовключением.

Динамическое торможение осуществляется путем замыкания обмотки якоря двигателя накоротко или через . При этом электродвигатель постоянного тока начинает работать как генератор, преобразуя запасенную им механическую энергию в электрическую. Эта энергия выделяется в виде тепла в сопротивлении, на которое замкнута обмотка якоря. Динамическое торможение обеспечивает точный останов электродвигателя.

Рекуперативное торможение

электродвигателя постоянного тока

осуществляется в том случае, когда включенный в сеть электродвигатель

вращается исполнительным механизмом со скоростью, превышающей скорость идеального холостого хода. Тогда э. д. с, наведенная в обмотке двигателя, превысит значение напряжения сети, ток в обмотке двигателя изменяет направление на противоположное. Электродвигатель

переходит на работу в генераторном режиме, отдавая энергию в сеть. Одновременно на его валу возникает тормозной момент. Такой режим может быть получен в приводах подъемных механизмов при опускании груза, а также при регулировании скорости двигателя и во время тормозных процессов в электроприводах постоянного тока.

Рекуперативное торможение

электродвигателя постоянного тока

осуществляется в том случае, когда включенный в сеть электродвигатель

вращается исполнительным механизмом со скоростью, превышающей скорость идеального холостого хода. Тогда э. д. с, наведенная в обмотке двигателя, превысит значение напряжения сети, ток в обмотке двигателя изменяет направление на противоположное. Электродвигатель

переходит на работу в генераторном режиме, отдавая энергию в сеть. Одновременно на его валу возникает тормозной момент. Такой режим может быть получен в приводах подъемных механизмов при опускании груза, а также при регулировании скорости двигателя и во время тормозных процессов в электроприводах постоянного тока.

Рекуперативное торможение двигателя постоянного тока является наиболее экономичным способом, так как в этом случае происходит возврат в сеть электроэнергии. В электроприводе металлорежущих станков этот способ применяют при регулировании скорости в системах Г - ДПТ и ЭМУ - ДПТ.

Торможение противовключением электродвигателя постоянного тока осуществляется путем изменения полярности напряжения и тока в обмотке якоря. При взаимодействии тока якоря с магнитным полем обмотки возбуждения создается тормозной момент, который уменьшается по мере уменьшения частоты вращения электродвигателя. При уменьшении частоты вращения электродвигателя до нуля электродвигатель должен быть отключен от сети, иначе он начнет разворачиваться в обратную сторону.

Как известно, электродвигатель постоянного тока – это устройство, которое с помощью двух своих основных деталей конструкции может преобразовывать электрическую энергию в механическую. К таким основным деталям относятся:

- статор – неподвижная/статическая часть двигателя, которая вмещает в себе обмотки возбуждения на которые поступает питание;

- ротор – вращающаяся часть двигателя, которая отвечает за механические вращения.

Кроме вышеупомянутых основных деталей конструкции электродвигателя постоянного тока, существуют также и вспомогательные детали, такие как:

- хомут;

- полюса;

- обмотка возбуждения;

- обмотка якоря;

- коллектор;

- щётки.

В совокупности все эти детали составляют цельную конструкцию электродвигателя постоянного тока. А теперь давайте более подробно рассмотрим основные детали электродвигателя.

Ярмо электродвигателя постоянного тока, которое изготавливают в основном из чугуна или стали, является неотъемлемой частью статора или статической частью электродвигателя. Его основная функция состоит в формировании специального защитного покрытия для более утончённых внутренних деталей двигателя, а также обеспечение поддержки для обмотки якоря. Кроме того, ярмо служит защитным покрытием для магнитных полюсов и обмотки возбуждения ДПТ, обеспечивая тем самым поддержку для всей системы возбуждения.

Полюса

Магнитные полюса электродвигателя постоянного тока – это корпусные детали, которые крепятся болтами к внутренней стенке статора. Конструкция магнитных полюсов содержит в своей основе только две детали, а именно – сердечник полюса и полюсный наконечник, которые состыкованы друг к другу под влиянием гидравлического давления и прикреплённые к статору.

Видео: Конструкция и сборка электродвигателя постоянного тока

Несмотря на это, эти две части предназначены для разных целей. Полюсный сердечник, например, имеет маленькую площадь поперечного сечения и используется, чтобы удерживать полюсный наконечник на ярмо, тогда как полюсный наконечник, имея относительно большую площадь поперечного сечения, используется для распространения магнитного потока созданного над воздушным зазором между статором и ротором, чтобы уменьшить потерю магнитного сопротивления. Кроме того, полюсный наконечник имеет множество канавок для обмоток возбуждения, которые и создают магнитный поток возбуждения.

Обмотки возбуждения электродвигателя постоянного тока выполнены вместе с катушками возбуждения (медный провод) навитыми на канавки полюсных наконечников таким образом, что когда ток возбуждения проходит сквозь обмотку, у смежных полюсов возникает противоположная полярность. По существу, обмотки возбуждения выступают в роли некоего электромагнита, способного создать поток возбуждения, внутри которого вращался бы ротор электродвигателя, а потом легко и эффективно его остановить.

Обмотка якоря

Обмотка якоря электродвигателя постоянного тока прикреплена к ротору или вращающейся части механизма, и, как результат, попадает под действие изменяющегося магнитного поля на пути его вращения, что напрямую приводит к потерям на намагничивание.

По этой причине ротор делают из нескольких низко-гистерезисных пластин электротехнической стали, чтобы снизить магнитные потери, типа потери на гистерезис и потери на вихревые токи соответственно. Ламинированные стальные пластины состыковывают друг к другу, чтобы тело якоря получило цилиндрическую структуру.

Тело якоря состоит из канавок (пазов), сделанных из того же материала, что и сердечник, к которому закреплены обмотки якоря и несколько равномерно распределённых по периферии якоря витков медного провода. Пазы канавок имеют пористые клинообразные спаи, чтобы в последствие источаемой во время вращения ротора большой центробежной силы, а также при наличии тока питания и магнитного возбуждения, предотвратить загибания проводника.

Существует два типа конструкции обмотки якоря электродвигателя постоянного тока:

- петлевая обмотка (у данном случае количество параллельных путей тока между переходниками (А) равно количеству полюсов (Р), то есть А = Р.

- волновая обмотка (у данном случае количество параллельных путей тока между переходниками (А) всегда равно 2, независимо от количества полюсов, то есть конструкции машины выполнены соответствующим образом).

Коллектор

Коллектор электродвигателя постоянного тока – это цилиндрическая структура из состыкованных между собой, но изолированных слюдой, медных сегментов. Если речь идет об ДПТ, то коллектор здесь используется в основном как средство коммутирования или передачи через щётки электродвигателя тока питания от сети на смонтированные во вращающейся структуре обмотки якоря.

Щётки

Щётки электродвигателя постоянного тока изготавливают из углеродных или графитных структур, создавая над вращающимся коллектором скользящий контакт или ползунок. Щётки используют для передачи электрического тока от внешнего контура на вращающуюся форму коллектора, где дальше он поступает на обмотки якоря. Коллектор и щётки электродвигателя используют, в общем, для передачи электрической энергии от статического электрического контура на область с механическим вращением, или просто ротор.

Двигатели постоянного тока предназначены для превращения энергии постоянного тока в механическую работу.

Электродвигатели постоянного тока, намного меньше распространены, нежели двигатели переменного тока. Это связано в первую очередь со сравнительной дороговизной, более сложным устройством, сложностями в обеспечении питания. Но, несмотря на все эти недостатки, ДПТ имеют немало плюсов. Например, двигатели переменного тока , сложно регулировать, ДПТ же отлично регулируются массой способов. Кроме того ДПТ имеют более жесткие механические характеристики и позволяют обеспечить большой пусковой момент.

Электродвигатели постоянного тока применяются в качестве тяговых двигателей, в электротранспорте, в качестве различных исполнительных устройств.

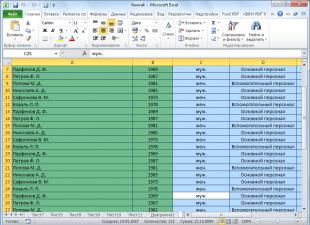

Устройство двигателей постоянного тока

Конструкция двигателя постоянного тока аналогична двигателю переменного тока, но все же имеются существенные различия. На станине 7, которая изготавливается из стали, установлена обмотка возбуждения в виде катушек 6. Между основными полюсами, могут устанавливаться дополнительные полюса 5, для улучшения свойств ДПТ. Внутри устанавливается якорь 4, который состоит из сердечника и коллектора 2, и устанавливается с помощью подшипников 1 в корпус двигателя. Коллектор является существенным отличием от двигателей переменного тока. Он соединяется с щетками 3, что позволяет подавать или в генераторах, наоборот снимать напряжение с якорной цепи.

Принцип действия

Принцип действия ДПТ основан на взаимодействии магнитных полей обмотки возбуждения и якоря. Можно представить, что вместо якоря у нас рамка, через которую протекает ток, а вместо обмотки возбуждения постоянный магнит с полюсами N и S. При протекании постоянного тока через рамку, на нее начинает действовать магнитное поле постоянного магнита, то есть рамка начинает вращаться, причем, так как направление тока не меняется, то и направление вращения рамки остается прежним.

При подаче напряжения на зажимы двигателя начинает протекать ток в обмотке якоря, на него, как мы уже знаем, начинает действовать магнитное поле машины, при этом якорь начинает вращаться, а так как якорь вращается в магнитном поле, начинает образовываться ЭДС. Эта ЭДС направлена против тока, в связи с этим её называют противоЭДС. Её можно найти по формуле

Где Ф – магнитный поток возбуждения, n – частота вращения, а Cе это конструктивный момент машины, который остается для нее постоянным.

Напряжение на зажимах больше чем противоЭДС на величину падения напряжение в якорной цепи.

![]()

А если домножить это выражение на ток, то получим уравнение баланса мощностей.

![]()

blackhack.ru ОК. Настройки, новости, игры.

blackhack.ru ОК. Настройки, новости, игры.